基于熵权法的长江经济带生态保护效果评价

2021-09-03胡楚凡胡星涴毛洪钰胡心怡高珂

胡楚凡,胡星涴,毛洪钰,胡心怡,高珂

(长江大学,湖北荆州434023)

长江经济带是我国重要的内河经济带和贯通我国东中西协调发展的经济带,同时也是我国生态文明建设的先行示范带和我国重要的生态安全屏障。习近平总书记在关于长江经济带建设发展问题的谈话中多次强调,长江经济带的发展必须把长江的生态环境保护放在首要位置。以“生态优先、绿色发展”为核心理念的长江经济带发展战略,是党中央治国理政新理念新思想新战略的重要组成部分,为使母亲河永葆生机活力、为在长江经济带形成绿色发展方式和生活方式提供了科学的思想指引和行动指南。2016年3月25日,中共中央政治局审议通过《长江经济带发展规划纲要》将长江生态保护上升到国家战略高度。

现阶段学者对长江经济带省市生态环境保护现状的研究侧重于对长江经济带11省市长江大保护现状的分析、生态保护措施的成效以及评价、对策研究、落实路径等方面进行深入分析,也有部分学者通过构建城市生态环境质量评价指标体系与城市投入产出效率评价体系,进行耦合度分析生态环境状况与经济发展之间的联系。定量分析研究大部分是通过收集省市生态环境各方面数据经过计算得到各项指标指数等方法对长江大保护现状进行评价,对于正向指标,认为指标数值越高,该项目的评价越好,项目的完成程度越好;对于逆向指标,认为指标数值越高,该项目的评价越低,项目的完成程度越低。现阶段并没有一套成熟的、权威的长江经济带长江大保护指数评价指标体系和指数计算方式,大多数的研究集中于长江经济带长江大保护生态环境的监管以及现状分析、生态保护问题研究等方面。

目前学术界关于长江经济带生态环境保护问题相关研究已相对成熟,但仍存在几点不足:一是现有的大多数文献都是定性研究分析问题,而定量研究用数据客观描述问题的研究相对不足,现有的研究大多是通过案例分析的方式对长江经济带长江大保护的部分地区进行研究,缺少实证分析;二是长江大保护生态保护现状研究缺乏全面的科学系统的评价体系,多数的研究基于生态保护的某一方面进行评价。基于以上问题,本论文从资源节约、生态修复、环境治理3个层面构建长江大保护生态保护评价体系,见图1,估算长江大保护生态保护指数,综合分析长江大保护生态保护的现状及存在问题和路径优化。

图1 长江经济带生态保护指数评价模型和分析结构

1 研究方法与数据来源

综合学术界关于长江经济带生态环境保护指数相关研究,联合国家以及11省市长江大保护战略规划的具体要求,对长江经济带生态保护现状进行评价时需注意以下两个关键点:长江流域水资源用途颇多,具有发展工业、农业灌溉等功能,提高水资源有效利用率是节约长江流域资源的基本一步,在经济发展过程中要重视生态保护和生态效益,保持长江流域生态稳定性是长江经济带发展的基础;政府战略以及政策的制定对于城市生态环境保护十分重要,有效地基于生态环境现状的分析采取相应的措施是进行生态保护的必要手段,监控基层的措施落实是生态保护的重要保障。

1.1 评价体系的构建

总共选取10个三级指标,包含5个正向指标,5个逆向指标构建长江大保护生态保护评价体系,见表1。

表1 长江经济带生态保护指数评价指标体系

资源节约分为人均水资源量、节水灌溉面积、用水总量和能源消耗量四个方面。生态环境保护和资源节约是实现可持续发展的必然要求。经济的增长离不开资源的消耗,我国作为世界第二大经济体,资源消耗大,人均资源少是不可忽视的问题,以牺牲环境为代价,盲目发展经济的方法已不适用,就目前国情,努力建设环境友好型、资源节约型社会处于现代化发展的重要战略位置。人均水资源量反映当前长江经济带11省市水资源的平均水平,通过用水总量和节水灌溉面积反映水资源的消耗利用情况以及能源消耗量来体现目前的资源节约情况。

环境治理通过工业企业数量和废水排放总量两个逆向指标以及城市污水处理率一个正向指标表现各省市在环境治理方面的现行效果。考虑所选取的样本省市的城市发展水平不一,避免在指数计算时指标的公平性和合理性受省市发展规划差异所影响,采用城市污水处理率体现各省市在污水处理方面投入的差异情况,进而体现各省市在环境治理方面的投入以及政策实行成果。累计矿山占用破坏土地指标表现生态环境现状,造林面积和自然保护区面积从人为和自然两个方面表现生态环境修复能力,生态环境的自我修复能力是生态环境保护的基础。以此为基础,推进省市生态环境综合治理,达到生态修复能力提高的目的。

1.2 研究样本和数据来源

选取长江经济带11个省市作为研究对象,研究时间区间选取2013-2017年,研究测验2013-2017年以来长江经济带长江大保护11个省市生态保护指数,针对测验结果分析其时空演变特征。长江经济带上游省市有四川、云南、重庆、贵州;中游省份囊括湖北、湖南、江西;下游省市有安徽、江苏、浙江、上海。

研究数据主要来源于《EPS全球统计数据/分析平台》和《长江经济带大数据平台》,部分指标是通过平台数据计算而来,其中:污水处理率=(污水处理量/污水排放总量)×100%。

1.3 指数评估方法

本研究采取的方法是熵权法,其优势在于可以对原始数据进行客观的赋权。在评价的过程中包涵了对指标权重的确定以及综合指数的计算。其中运用极差法对原始数据就行了无量纲化处理,并运用熵权法确定指标权重,再将指标权重和无量纲化指标数据进行加权,最后得到了生态保护指数。

在生态保护指标评估体系中,需要进行无量纲化处理。这是因为:首先,对于不同的指标的评估标准存在差异。对于正向指标,指标值越高则评分越高,项目的完成水平越好;对于逆向指标,指标值越低则评分越低,项目的完成水平越差。其次,运用无量纲化处理可以对同一指标不同时期的表现进行对照或同一指标不同地区的表现对照。所以,我们进行极差熵权法的方法如下:

1.3.1 无量纲化处理

采用极差标准化的方式,对正向指标和负向指标进行标准化处理,具体公式见(1)、(2)。

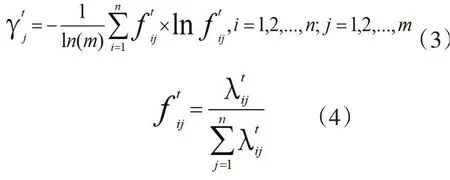

1.3.2 计算信息熵

基于以上数据标准化处理后结果,熵权法具体公式见(3)、(4)

1.3.4 生态保护发展指标综合指数

将熵权法确定的指标权重和极差法处理后的无量纲化指标值进行加权,最终得出生态保护发展指标综合指数,具体公式见(6)。

根据以上运算公式,生态保护指数Wt i的取值范围为0~1,可以用来描述生态保护的具体水平。指标值越大,说明该项指标完成情况越好;指标值越小,说明该项指标完成情况越差。

2 实证结果与分析

2.1 生态保护指数评价层次分析

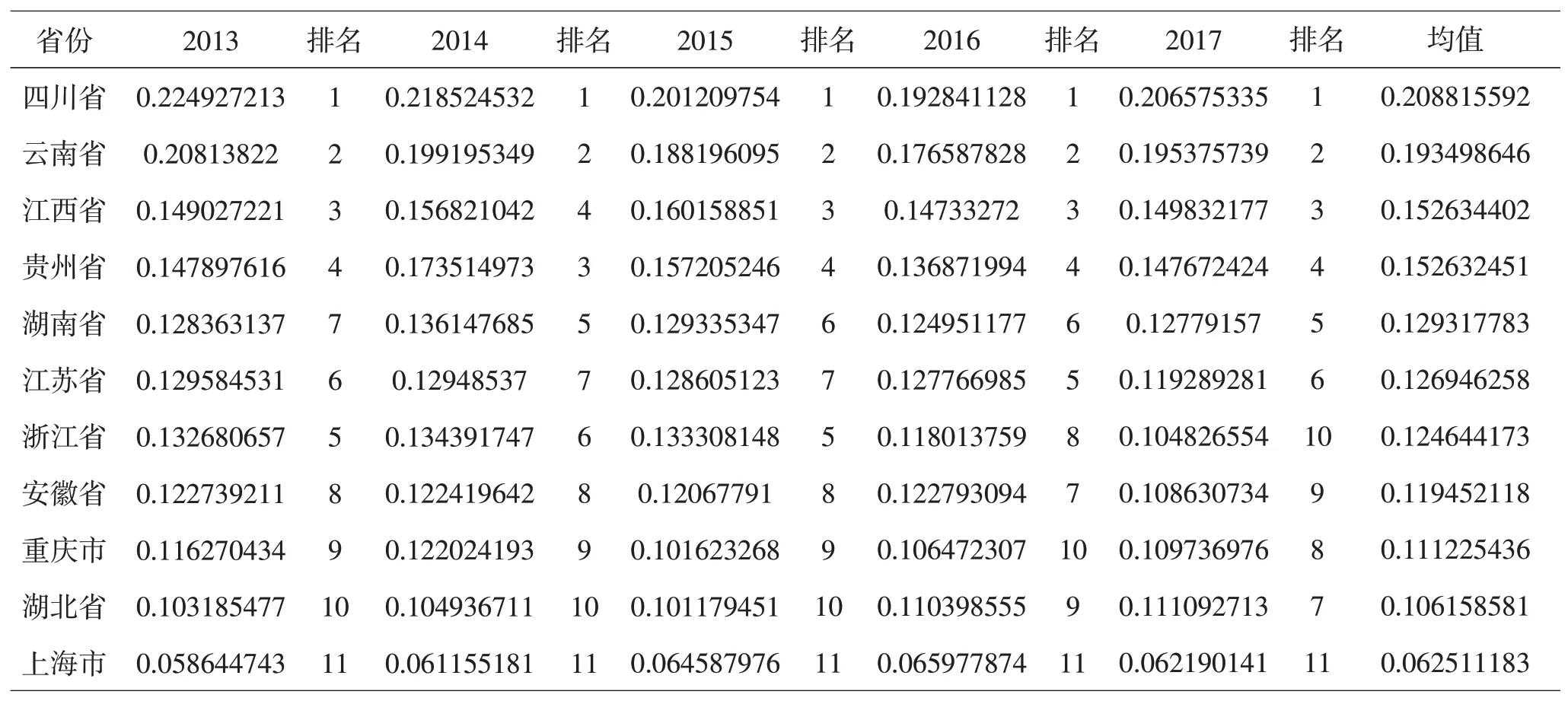

使用上述评价体系和计算方法,计算出2013-2017年长江经济带11个省市生态保护指数,根据指数均值对11各省市进行排序,见表2。

表2 2013-2017年长江经济带11个省市生态保护指数评价结果

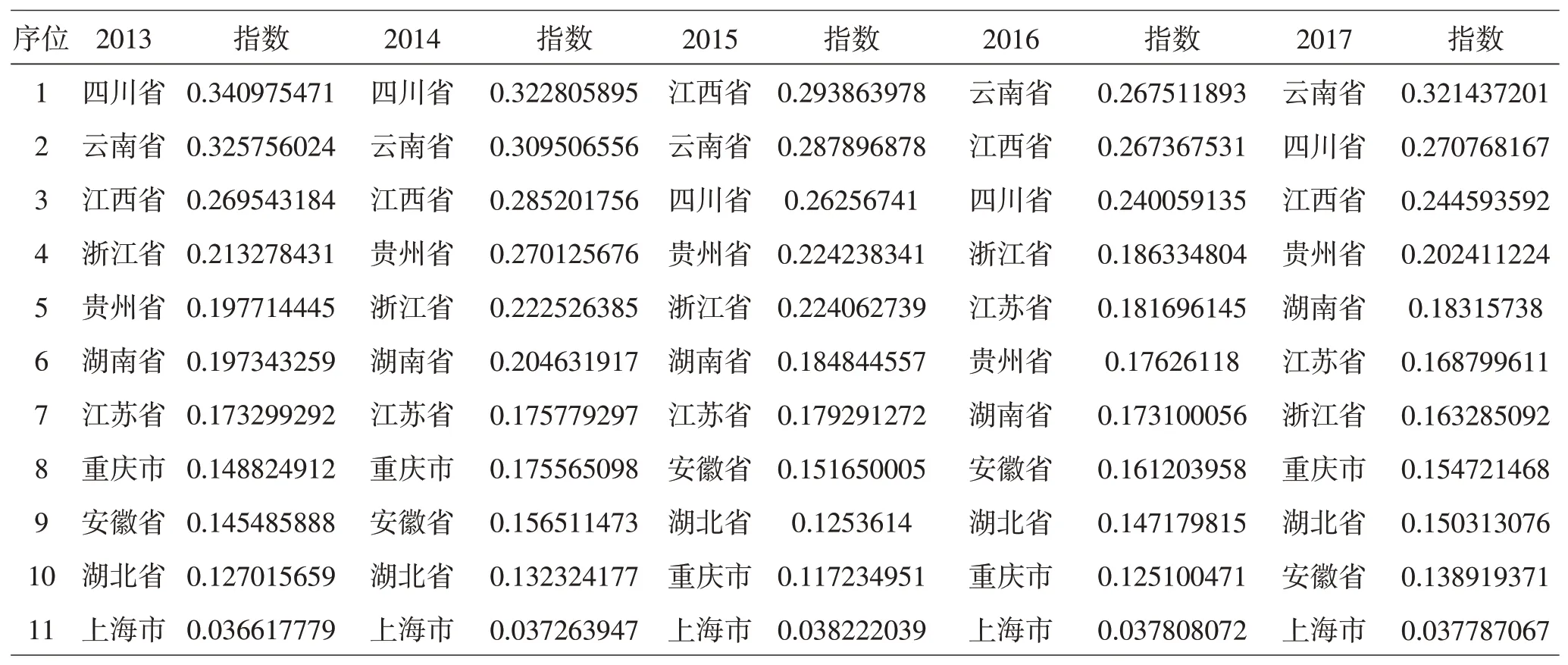

为了读者能更加直观地感受各省市生态保护效果评价之间的差别,根据2013-2017年生态保护指数(M)均值的分层特征,将生态保护效果评价结果分为五个等级:0 由表2可以看出,四川省与云南省生态保护效果评价优良,且在2013-2017年生态保护指数评价结果的排名始终位列前茅。从地理优势条件来看,四川省和云南省地形大多以山地为主,且气候条件适宜,植被覆盖率较高,动植物种类丰富;而当地矿产资源虽然种类丰富,但资源的保守式开发也是其生态保护效果评价好的部分原因。四川省和云南省的工业结构并不以重工业为主,其生产所导致的资源消耗和环境影响相较于其他省份在生态保护方面具有一定的优势。 江西省、贵州省生态保护指数评价划分在较好等级。江西、贵州两省位于长江南部,气候以及生态环境较为良好,在2016年被选为中国第一批国家生态文明试验区。江西省和贵州省以构建国家生态文明试验区为契机,推动两省生态文明生态保护建设,在实施资源节约、环境友好的政策条件下,稳步发展经济,适度开发自然资源,大力支持环境治理,在生态保护方面取得良好效果。 生态保护评价处于中等水平的省市包括湖南、江苏和浙江,2013-2017年生态保护指数排名相较稳定,波动程度小。三省水文资源与森林资源丰富,水文资源与森林资源是影响生态环境保护的两大重要因素,资源状况如何决定了生态系统的自我调节与自我修复功能的状况,在此的基础上进一步评估社会因素对生态保护的影响程度。三省生态系统基础状况接近,主要区别在于社会因素,如能源消耗量、城市污水处理率以及废水排放量等。由于各省的经济主要发展企业行业的不同,所以对资源消耗和环境破坏程度不同,以及各省环境治理力度不一,造成了排名变化以及排名差异。 生态保护评价处于一般水平的省市包括安徽、重庆和湖北。这三个省市都曾经是重工业大省,钢铁、有色金属炼制业等重工业发达,而重工业的生产发展离不开水资源以及大量能源的消耗,并且这些产业的生产过程中会产生大量的废水废气,对生态环境造成较大的污染和破坏。 (二)幼儿思维以具体形象为主。幼儿阶段以具体形象思维为主,这就要求幼儿的日常生活、教学、游戏和其他活动中要呈现具体形象的事物。游戏内容和形式丰富多彩,灵活多变,引人入胜,幼儿在游戏中自由的活动,感受文学作品的乐趣并易于在游戏中受教育,有利于幼儿情绪情感、社会性、认知等方面积极有效的发展。 上海与其他省市差距较大,2013-2017年生态保护指数均在0.6左右。2013-2017年上海的资源节约、环境治理和生态修复指数均排在11个省市的末位。结合上海的地理资源条件和经济构成,从10个三级指标来看,上海境内水资源和能源资源缺乏,但上海市是中国大陆的经济、贸易和航运中心,经济快速发展导致其能源和资源不可避免地产生大量的消耗。并且上海的高度城市化致使其境内天然植被残留不多,上海的天然植被林仅存于大金山岛和佘山等局部地区。由以上各种因素,上海的生态保护总体评价处于较差水平。 对已得2013-2017年11个省市生态保护指数进行总和均值处理,在时间的维度上从总体方面对长江经济带生态保护进行分析,见图2。由图可见,明显存在两个拐点:2014年、2016年。针对拐点着重分析2015年与2016年国家政策变化:我国实施制造强国战略的行动纲领在2015年正式发布,工业转型升级进一步推进,工业发展势头良好致使工业企业数量增多。在提出绿色发展的条件下,资源消耗以及一定范围内的环境牺牲是不可避免的。因此,图中显示从出2014年后到2015年,生态保护指数均值出现下落形势。2016年,在推动长江经济带发展座谈会上,习近平总书记的讲话明确指出修复长江生态环境是长江经济带发展的前提,进一步明确了长江经济带生态环境保护定位,之后相关一系列政策的出台,为长江经济带生态保护带来积极推动作用。 图2 图3 长江经济带覆盖上海、江苏、浙江、安徽、江西、湖北、湖南、重庆、四川、贵州、云南等11个省市,面积约205.23万km²,占全国的21.4%。按上、中、下游划分,上游地区包括重庆、四川、贵州、云南四省市,面积约113.74万km²,占长江经济带的55.4%;中游地区包括江西、湖北、湖南三省,面积约56.46万km²,占长江经济带的27.5%;下游地区包括上海、江苏、浙江、安徽四省市,面积约35.03万km²,占长江经济带的17.1%。 关于上、中、下游地区生态保护指数差异性,上、中、下游地区省份生态保护指数均值依次由高到低,其中长江经济带中上游地区省份生态保护能力最强,是绿色屏障功能的关键区,其驻守着长江经济带生态功能保障基线、环境质量安全底线和自然资源利用上限;中游地区生态保护能力较为良好,而下游地区经济发达、城市化程度高,有着大量的工业企业,为了发展消耗了大量的资源,对生态环境的破坏较为严重的,生态保护能力则有待提高。 综上分析,依据长江经济带资源节约、环境治理、生态修复指数的计算结果对长江经济带11个省份生态保护能力进行整体分析,可以看出长江经济带上、中、下游生态保护能力的分布呈现“上中下游依次递减”的空间格局。 2.2.1 资源节约指数评价结果分析 表3 2013-2017长江经济带11省份资源节约指数评价结果 综合观察长江经济带2013-2017年11省份资源节约的序位情况,四川、云南、江西始终位于前列,而四川从2015年跌落第一,这与2015年四川省的用水总量突然变大和人均水资源量减少有很大的关系。但是资源节约指数评价结果中四川依旧稳定保持在前三的排名,这有很大的原因是四川大力发展水电,节约了大量的煤炭火力能源。安徽、重庆、湖北、上海这四个省市均处于靠后位置,尤其是上海的资源节约指数明显偏低。这可能是由于上海城市化水平高,且是我国的国际经济、金融、贸易、航运、科技创新中心,人口密集,交易往来频繁,对能源的消耗量大,并且人们的生活水平普遍较高,会导致一定程度上的过度消费和浪费,这也可能是上海市的用水总量、能源消耗量较大的指标数据产生的原因。而安徽、重庆、湖北这三个省排名始终保持在第七到第十之间,可能是与它们重工业发达、工业企业数量多、城市发展主要依靠于第二产业有关,大量的电能以及水资源在生产发展的过程中被消耗。 从环境治理层面上看,基于长江经济带2013-2017年环境治理的数据指标分析,贵州、云南、重庆始终处于前三的序位。这是由于此三省工业企业数量较少,且城市污水处理率较高,污水的排放总量少,有利于环境的保护与治理。而上海市在环境治理方面也表现出了较为良好的成果,在2014年由第五名上升到第四名并保持排名稳定,这和上海市的城市污水处理率的大幅提高有着不可分割的关系。并且受政策影响,上海将一批工业企业向苏浙一带转移,大幅减少了废水等污染物对城市环境的不利影响。而浙江、江苏则一直处于靠后地位,这是因为浙江、江苏处于沪宁杭工业基地,工业企业数量众多,即使浙江、江苏的污染处理率较高,但总体的污染物排放量却依旧居高不下,对环境治理的进程造成了极大的阻碍。 表4 2013-2017长江经济带11省份环境治理指数评价结果 2.2.3 生态修复指数评价结果分析 表5 2013-2017长江经济带11省份生态修复指数评价结果 在生态修复方面,2013-2017年的生态修复数据指标中,四川省稳定保持在第一的位置,云南省、贵州省紧随其后。四川省的森林覆盖率极高,对生态环境的保护调节起着强大的积极作用,并且四川省拥有着大面积的自然保护区,人类活动对动植物的影响较小,生物IBI高,生态环境的自我调节能力强。而云南和贵州二省多山区,森林覆盖率高,地势崎岖不平,人们对当地环境开发水平较低,且两地第三产业较为发达,对生态环境的破坏较小,生态环境水平相对较高。安徽省和重庆市则始终处于排名的末尾。这是由于安徽和重庆为了谋求发展,大量开采矿物,以牺牲生态环境的代价来换取发展;而重庆更曾经是我国的三大重工业基地之一,大量的矿物开采对当地的森林植被、山体河床造成了严重的破坏,对当地的生态环境产生了恶劣的影响。 通过构建长江经济带生态保护评价体系,实证分析2013-2017年长江经济带11个省市生态保护方面的分层特征和时空演变特征,可得出如下结论: 第一,长江经济带上游地区省市和中下游地区省市生态保护能力差异较大,呈现出“上中下游依次递减”的空间格局。上游地区有着良好的自然生态环境,并且对自然环境的开发破坏程度较低,且生态环境的承载能力强,拥有良好的自我调节能力,以占全国11.856%的土地面积承载了全国14.24%的人口数量,土地资源承载压力相对较小;中游地区省市的生态环境处于中等水平,虽然中游地区的省市气候条件优异,但是这些省市曾为了经济发展大力发展重工业,过度的资源开发与利用导致了生态环境的破坏,并且中游地区的土地资源承载了较重的人口压力,仅占全国5.89%的土地面积却承载了全国12.53%的人口数量;下游地区城市化程度高,轻工业发达,存在着大量的工厂企业,我国最大的综合型工业基地就位于长江经济带下游地区,对能源资源需求以及消耗量巨大。然而长江经济带下游地区的矿产资源较少,仅仅占全国3.66%的土地面积却承载了全国16.13%的人口数量,土地承载压力大,生态环境脆弱,生态保护能力较弱。 第二,大部分环境保护水平较高的城市存在着一些方面的短板。例如四川、江西等省市在环境治理上没有保持与资源节约和生态修复同步的优异度,因此需要提高资源节约意识,补足短板,不能因为当地的生态环境质量好就对资源的管控不严格,产生浪费。 第三,长江经济带上游地区具有优良的生态环境,是长江经济带重要的生态屏障。这要求上游地区继续强化“上游意识”,担起“上游责任”,努力为保护长江生态环境、保障一江清水向东流发挥积极作用、作出积极贡献。 基于上述研究结论,提出以下政策建议。 其一,优化长江经济带上、中、下游地区的生态保护格局,提高协同优化治理水平。空间失衡是目前长江经济带生态保护格局的主要特征,同时对长江经济带生态保护的整体能力水平提升起到阻碍的消极作用。长江经济带各省市生态保护水平目前存在着“上中下游依次递减”的空间格局,而大量的人口和工业企业却大多集中在下游地区,土地承载压力极大。因此,必须将部分对环境污染严重、对资源能源消耗量大的企业向中上游地区迁移或者进行整改,减轻中下游地区的生态环境压力。 其二,贯彻落实“抓大保护、不搞大开发”重要指示精神,进一步增强上游意识,落实上游责任,要认识到在整个长江流域除长江源外没有绝对的“上游”,也没有绝对的“下游”。有些省市处于长江下游,但相对下游省市又处于上游位置。因此,要提高思想认识,转变发展理念,始终恪守“上游”定位,着眼长江全流域,跳出湖北看长江,对长江负责,坚决筑牢长江上游生态屏障,努力走出一条高质量发展的新路子。其三,积极鼓励促进发展有关资源节约、绿色环保等对生态保护有积极意义的企业,坚定贯彻落实“生态优先、绿色发展”理念,积极探索把绿水青山转化为金山银山的路径方法,提高在发展中保护、在保护中发展的能力水平,坚持用高质量发展守护一江碧水。

2.2 三类指数结果评价分析

3 研究结论与政策建议