南朝“诗运转关”中的颜延之

——兼谈颜延之诗体演进之功

2021-09-03孟庆丽

张 煜, 孟庆丽

(辽宁大学 文学院, 辽宁 沈阳 110136)

颜延之的诗歌标志着诗坛趣尚从东晋以来的“理过其辞,淡乎寡味”转向南朝宋的“性情渐隐,声色大开”。然而一直以来,人们对谢灵运诗的评价甚高,钟嵘称其为“元嘉之雄”,颜延之只能为辅;自唐代以来鲍照始与灵运并称,后逐渐取代了颜延之的诗坛地位,影响直至今日;陶渊明的地位因宋人推崇平淡自然诗风而超越颜延之。那么,颜延之的诗歌艺术水准究竟如何?其诗学地位究竟是为人所低估,还是的确不宜过高评价呢?本文从颜延之诗歌的历史评价与流传情况入手考察人们对颜诗的定位,进一步分析颜延之在诗歌写法上的转变,并对其诗给予客观评价。

一、 “庙堂诗人”:颜延之的诗坛定位

古往今来,人们大多看重颜延之反映朝堂生活的作品。由于颜延之官居金紫光禄大夫,经常出席朝会﹑祭祀﹑宴飨等场合,因此那种表现朝堂生活、为统治者歌功颂德的文学作品,即庙堂文学,数量自然不少。庙堂文学主要包括公宴、咏史、赠答、郊庙等题材,其肇始于《诗经》的“雅”“颂”,颜延之承继了其传统,并将其推向一个高峰。

1. 史部评价情况与颜、谢并称局面的确立

在距离颜延之所处年代较近的南北朝至隋唐正史中,有关颜延之诗歌的评价以正面为主,内容大同小异。在梁人编修的《宋书》颜延之本传中即有这样的记载:

(延之)好读书,无所不览,文章之美,冠绝当时。……义熙十二年,高祖北伐,有宋公之授,府遣一使庆殊命,参起居,延之与同府王参军俱奉使至洛阳,道中作诗二首,文辞藻丽,为谢晦、傅亮所赏。……延之与陈郡谢灵运俱以词彩齐名,自潘岳、陆机之后,文士莫及也,江左称颜、谢焉。所著并传于世。[1]1891,1904

可见,颜延之的文学创作,在当时便以文辞华美著称,且其文采与谢灵运齐名。萧子显在《南齐书·文学传论》中评价颜延之:

颜延图写情兴,各任怀抱,共为权衡。……江左风味,盛道家之言,郭璞举其灵变,许询极其名理,仲文玄气,犹不尽除,谢混情新,得名未盛。颜、谢并起,乃各擅奇;休、鲍后出,咸亦标世。朱蓝共妍,不相祖述。[2]

这说明颜延之擅写情兴的特点,再次点出颜、谢诗坛地位相当,并指出二人“擅奇”的共同点。

据现有材料推测,颜延之在北朝也已声名远播。《魏书·文苑传》便曾记载济阴王晖业称赞温子升:

江左文人,宋有颜延之、谢灵运,梁有沈约、任昉,我子升足以陵颜轹谢,含任吐沈。[3]

元晖业将颜延之作为刘宋代表文人之一,并以此誉人,足以说明即使在北地,颜延之的文学成就也是世人有目共睹的。此外,在《隋书》中也有相关评价,再次提及颜氏错综华美的文风:

宋、齐之世,下逮梁初,灵运高致之奇,延年错综之美,谢玄晖之藻丽,沈休文之富溢,辉焕斌蔚,辞义可观。[4]

因此总体而言,在史部文献中,颜延之作诗擅于写志摹象,辞采华美,用典繁密;同时,在南北朝时期,颜延之常与谢灵运并称,二人诗歌代表了雕饰华美与清新自然两种不同风格。

2. 集部收录情况与颜延之庙堂诗人的定位

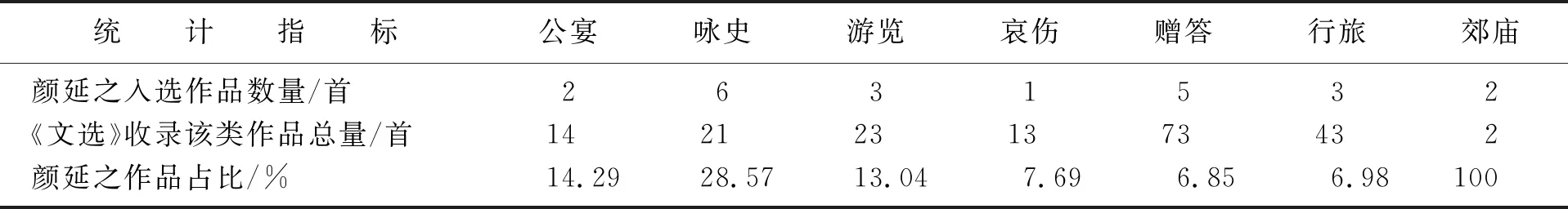

集部文献往往可以体现编选者的文学观念和时代的文学风气,具有重要的文学批评价值。今本《文选》(本文依据萧统编,李善注,上海古籍出版社1986年版)共收录了颜延之诗歌16题21首,若按入选诗歌总数量排序,颜延之与谢朓并列第五位,居于前四位的诗人分别是陆机(52首)、谢灵运(40首)、江淹(32首)、曹植(25首)。这足以说明在编选《文选》的齐梁时期颜延之的诗坛地位。若从题材角度进行考量,表1展示了今本《文选》所收颜延之不同题材诗歌的数量情况。

表1 《文选》所收颜延之诗歌题材统计表

《文选》收录范围广泛,为公宴、咏史、赠答、郊庙等庙堂题材分门别类,唯独不收艳情作品,充分体现了萧统这一派文学观念较为传统的文人在编集时“事出于沉思,义归于翰藻”的崇雅抑俗的收录标准。由表1可知,就今本《文选》而言,齐梁时代颜延之的庙堂题材诗歌较受以昭明太子萧统为代表的文人推崇,这方面最突出的表现是《文选》中仅选录2首郊庙诗,皆为颜氏所作。这说明至少在郊庙诗方面,萧统等人认为颜延之最佳。另一部南北朝时期的重要诗歌总集是《玉台新咏》(本文依据徐陵编,吴兆宜注,北京市中国书店1986年版),其编选宗旨为“撰录艳歌”,正与《文选》相对。该集总共选录870余首诗,以萧纲入选数量最多,计109首,约占总量的12.5%。然而此集在编选时却只收录了1首颜延之的诗《为织女赠牵牛》,相比之下可谓数量稀少,与《文选》呈现给世人的样态殊为不同。综合比较二者选录的篇目,可以从一个侧面了解到时人对颜延之作为庙堂诗人的定位。

“五四”新文化运动以来,针对庙堂文学,批评不绝。胡适提出文学改良的“八事”包括“不用典”“不讲对仗”[5]。陈独秀提出推倒雕琢的阿谀的贵族文学,建设平易的抒情的国民文学;推倒陈腐的铺张的古典文学,建设新鲜的立诚的写实文学[6]。他们的这些主张也从一个侧面表明,那种盛行于上层社会,讲究字雕句琢,包含但不限于应制之作的庙堂文学在中国文学史上客观存在、不容忽视,且曾经占有一席之地。

刘勰对魏晋时期庙堂文学的繁盛状况进行了总结:“暨建安之初,五言腾踊,文帝、陈思,纵辔以骋节;王、徐、应、刘,望路而争驱;并怜风月,狎池苑,述恩荣,叙酣宴;慷慨以任气,磊落以使才,造怀指事,不求纤密之巧,驱辞逐貌,唯取昭晰之能;此其所同也。”[7]196《文选》卷二十有曹子建《公宴诗》一首、王仲宣《公宴诗》一首、刘公干《公宴诗》一首、应德琏《侍五官中郎将建章台集诗》一首,卷二十二魏文帝《芙蓉池作》一首亦属庙堂诗。自颜延之之后,整个南朝有许多宫廷文人模仿颜延之进行写作,著名的如沈约、刘孝绰、庾肩吾、江总等;初唐延续宫廷文学之风,从“沈宋”到“燕许大手笔”;再到张说、张九龄;之后王维又开创了应制诗的新天地,成为唐代庙堂文学的集大成者。这种风气从未衰歇,明代著名的台阁体也未尝不是此类诗风的延续。在帝制时代,庙堂文学受到统治者重视是自然而然的事情,若用帝王和贵族的审美标准来衡量,颜延之就是刘宋时期宫廷文学的巨匠。孙明君认为,颜延之宫廷文学乃是两晋士族文学的一种变体,它确立了南朝宫廷文学的范型,规定了南朝宫廷文学的走向,在中国古代宫廷文学发展史上占有一定的位置[8]。王钟陵指出,颜延之作为一个廊庙体诗人,既然名重当世,那么理解他的诗歌艺术特征及其形成的原因,对了解整个南朝诗歌的发展就有其完全必要的价值了[9]。钱志熙也认为,颜延之的影响主要在于其应制雅颂一体[10]。这些说法,无疑都印证了学界对颜延之作为庙堂诗人的诗坛定位。

二、 以“雕镂”代“玄理”:诗歌写法的转变

作为“元嘉三大家”之一,颜延之身上集中体现了刘宋时期诗人的共性。刘勰曾对刘宋诗坛有过一段中肯的评价,“宋初文咏,体有因革。庄老告退,而山水方滋;俪采百字之偶,争价一句之奇,情必极貌以写物,辞必穷力而追新,此近世之所竞也。”[7]208陆时雍也有类似观点,他认为诗至于宋,古之终而律之始也,体制一变,便觉声色俱开[11]。沈德潜则指出,诗至于宋,性情渐隐,声色大开,诗运转关也[12]。刘宋诗在抒情言志之外另开描摹物象的新路,尤其是诗歌语言的华丽化,在颜延之的诗中表现非常明显。总体而言,颜延之诗是刘宋元嘉时期的典范,实现了诗歌写法由谈玄理到重雕镂的转变,其对此后诗歌体式成熟的最大贡献也在于此。

1. 以玄理为诗:谢灵运诗的保守性

山水诗的诞生本身即与老庄甚至佛教思想具有密切关系。佛教初入中国,为便于传播,披上道家思想与道教的“外衣”, 玄学由此产生。 就玄言诗而言, 其创作目的很难说是抒情, 而只是以诗歌的形式谈玄。 诗歌的本质应当是抒情, 说理议论于诗而言并非本色当行, 尤其是在诗歌体式尚不成熟的东晋, 一旦把握不好议论的“度”,诗歌很容易“理过其辞,淡乎寡味”。这种摆脱形象思维、只以议论为诗的写作方法在整个魏晋几乎没有获得成功, 哲理诗经过漫长的孕育,直到宋朝才真正成熟。 不过作为一种尝试,玄言诗也并非毫无意义: 一些诗人借山水体玄悟道, 催生了山水诗, 而模山范水则对诗这种文体在技巧上的进步起到推动作用, 颜延之写景摹象的诗歌也获益于这些经验。

特殊的性质决定了玄学无法长期繁荣。东晋末年,伴随着释道安提出“五失本”“三不易”的翻译理论、鸠摩罗什系统地译介中观学说,中国的佛经翻译进入繁盛时代,佛学由借助玄学走向独立传播,玄学的产物之一玄言诗亦宣告衰歇。但有趣的是,玄学的遗产——“自然”观念——却在谢灵运诗中得到了集中体现。前人常以谢灵运的诗为山水诗,并批评其“拖着玄言的尾巴”,其实这在某种程度上误解了谢灵运的创作动机。 谢灵运诗喜用老庄,而此云“庄老告退,而山水方滋”者,盖山水诗化庄、老入山水, 一扫空谈玄理,淡乎寡味之风也[7]208。 谢灵运诗在主观上以阐释玄学与佛理为目的,只是方式不同于玄言诗人。受时代潮流影响,谢灵运没有选择直白干瘪的说理方式,而是使用了类似永明体与宫体诗的体物法。 谢氏家族几乎人人精通佛理,灵运本人也曾作《金刚经赞》,。他熟稔玄佛思想,诗歌多从哲理思考出发,写作方式与玄言诗并无二致。与之形成鲜明对比的是颜延之, 尽管颜氏笃信佛教, 但其诗始终坚持以形象思维为主的构思方法, 几乎不在诗中表现佛理, 这是颜、谢二人为诗的根本不同点。 就作诗而言,精通老庄或佛教思想毕竟不易, 说理议论又并非诗歌本色当行, 因此从某种程度上讲, 谢灵运或许并不如颜延之能给后人提供更多写作上的启发与参考, 对诗歌体式演进的贡献自然也不及颜延之。

2. 以雕镂为诗:颜延之诗的开创性

宋初山水诗的兴盛在某种程度上是对萌芽于正始,滥觞于江左的玄言诗的否定。江南佳丽之地,诗人多放浪山林,漱流枕石,习染既久,刻画自工,优美的环境对于颜氏雕镂诗句便有莫大帮助。颜延之虽然较少专门写物摹象,但许多作品有写景成分。钟嵘谓颜诗“尚巧似”,很大程度上便是指其写景句描摹细腻真实,在此方面颜延之并不逊于谢灵运。如《赠王太常》“庭昏见野阴,山明望松雪”,《夏夜》“侧听风落木,遥睇月开云”等。黄侃认为,“夫极貌写物,有赖于深思,穷力追新,亦资于博学,将欲排除肤语,洗荡庸音,于此假途,庶无迷路。”[7]209表面看来,“俪采百句之偶,争价一句之奇”似乎有伤刻饰,流为繁巧,但这是对于玄言诗矫枉过正的必然结果。

颜延之处于汉魏诗到齐梁诗之间的过渡阶段,自称“至于五言流靡,则刘桢、张华。四言侧密,则张衡、王粲。若夫陈思王,可谓兼之矣。”[13]在这种认识之下,颜氏的诗歌创作文辞华丽、对偶工整、用典密集,而这对于齐梁新体诗乃至初唐律诗的定型,有着不可忽视的推动作用。“诗以用事为博,始于颜光禄而极于杜子美”[14]。最能体现颜诗“雕镂”特征的当属其所擅长的庙堂诗,如《应诏宴曲水作诗》,全诗八章,首章表现刘宋开国,二、三两章歌颂当时政通人和、天下太平,第四章赞美太子盛德,第五章称赞诸王重臣辅佐拱卫之功,第六、七两章描写宴会盛大而和谐,末章表达了对君主知遇之恩的感激之情。全诗旨在为刘宋歌功颂德,是非常典型的庙堂文学。诗中用词典雅华丽,但意旨晦涩难懂,整体风格近似《雅》《颂》。如第四章“帝体丽明,仪辰作贰。……君彼东朝,金昭玉粹。……德有润身,礼不愆器。……柔中渊映,芳猷兰秘”[15]963,以“帝体”指代太子,以武王与周公旦之明德比附太子刘劭,谓其帮助皇帝处理国政之贤明;第五章“昔在文昭,今惟武穆。……於赫王宰,方旦居叔。……有睟睿蕃,爰履奠牧。……宁极和钧,屏京维服”[15]963-964,以“王宰”指代彭城王义康,表面谓其以王族身份掌握宰辅大权,实则暗中规劝其不要篡权,应谨守藩地、拱卫中央。其余如其五言诗《车驾幸京口三月三日侍游曲阿后湖作诗》,该诗共22句,偶句末尾已能符合后世的平水韵十一尤韵,虽平仄尚不能完全符合近体诗那样严格的要求,但绝大多数字句符合对偶,“万轴胤行卫,千翼泛飞浮。雕云丽璇盖,祥飚披彩旒。江南进荆艳。河激献赵讴。金练照海浦。笳鼓震溟洲。”[16]辞采尤为华美。陈书录总结颜诗中的对偶,认为其广泛采用的名对、联绵对、双声对、迭韵对,讲究文采、用典新奇,追求诗歌语言的对称美,继承了汉代对偶句的传统,又影响着齐梁乃至初唐诗人朝着律体诗的方向前进,至沈、宋之手而使律诗定型化,是古体诗向律体诗转化过程中的一个关键[17]。

三、 反思:再论颜谢之优劣

1. 历史上的扬谢抑颜之声

关于颜、谢诗究竟孰优孰劣的争论由来已久。《宋书·谢灵运传论》将颜延之与谢灵运并提,认为“爰逮宋氏,颜、谢腾声。灵运之兴会标举,延年之体裁明密,并方轨前秀,垂范后昆。”[1]1778-1779“兴会标举”点出了谢灵运诗情致高超,能将直觉感受到的物象与灵感激发出的感悟变成诗家语,达到情景交融的妙境;而“体裁明密”则指颜延之的诗节奏明快,用语严密。此处未明确指出颜、谢诗何者更高妙,但在字里行间却令人感觉到仿佛“兴会标举”的谢诗更胜一筹。较为明确地指出颜诗之弊是从钟嵘的《诗品》开始的:

观古今胜语,多非补假,皆由直寻。颜延、谢庄尤为繁密,于时化之。故大明泰始中,文章殆同书钞。[18]4

此语指出了颜诗用典过于繁密的弊病。而在卷中“宋光禄大夫颜延之”条,钟嵘又对颜诗进行了如此评价:

其源出于陆机。尚巧似。体裁绮密,情喻渊深。动无虚散,一句一字,皆致意焉。又喜用古事,弥见拘束,虽乖秀逸,是经纶文雅才。雅才减若人,则蹈于困踬矣。汤惠休曰:“谢诗如芙蓉出水,颜若错彩镂金。”颜终身病之。[18]43

李延寿等在《南史·颜延之传》中也有类似记载:

延之尝问鲍照己与灵运优劣。照曰:“谢五言如初发芙蓉,自然可爱。君诗若铺锦列绣,亦雕绘满眼。”延之每薄汤惠休诗,谓人曰:“惠休制作,委巷中歌谣耳,方当误后生。”是时议者以延之、灵运自潘岳、陆机之后,文士莫及,江右称潘、陆,江左称颜、谢焉。[19]

两则材料点出了颜诗之源流,认为其诗具有善摹物象、用语华美、典故密集、情韵深挚等特点。其中,鲍照以比喻生动形象地指出了颜、谢二人诗风的不同:谢诗自然,颜诗雕绘。不过钟嵘认为,颜延之过分用典,虽能体现才学,但反受拘束,因此他将颜延之列于中品,而将谢灵运列于上品。许云和认为,颜延之之所以对评价不满,是因为汤氏引入佛教观念,在诗的品格上褒谢贬颜,伤及自己的人格。[20]“芙蓉出水”象征修行者处世无染的境界和品格,表彰了谢诗清新雅洁、超凡脱俗;而文词赞咏、彩画雕镂等世间技艺工巧则往往污染真性,使人看不到人生实相,因此颜诗虽美却俗,给人品格尘下之感。此说讥讽了颜延之笃信佛教而不能免于俗情,故此颜氏“终身病之”。但据谌东飚考证,文辞华美鲜丽如缛绣是六朝人褒奖文章华美的常用之词,而重辞藻、对偶、用典又是刘宋文坛的普遍现象。再者,颜延之时任秘书监、光禄勋、太常等职,鲍照一生热衷仕途,断然不会当面贬颜,因此鲍照此语不应有贬义[21]。至于颜延之排挤、打压汤惠休,当是唐人参考《诗品》的结果。汤惠休是否真有隐含之褒贬,由于年深日久,恐怕已难确考;不过“芙蓉出水”与“错彩镂金”都是对诗歌风格的概括,这一点毋庸置疑。

2. 时风影响下的颜诗批评

钟嵘在论及颜延之的诗学源流时曾称其诗源于陆机,华美典雅。颜氏为诗的确屡屡模拟陆机。从表面上看,曹植诗代表了钟嵘的诗学理想,钟氏称其诗“譬人伦之有周、孔”,“骨气奇高,词采华茂,情兼雅怨,体被文质”[18]20,尽善尽美;颜延之的诗歌则不符合“骨气”之要求,反而与陆机“才高词瞻,举体华美。气少于公干,文劣于仲宣”[18]24相似,形式过分雕琢,伤及内容。由于钟嵘是以子建诗为标杆对其他诗人进行考量,对“源出于陈思”的谢灵运评价自然就高于“源出于陆机”的颜延之。钟嵘认为,诗应当通过“直寻”而达到“自然英旨”,要避免使用过多典故,而颜诗极喜使用古事,也与这种诗美观念不符,因而最终结果是谢位于上品,而颜居于中品。

不过从深层来看,钟嵘所代表的这类批评意见却并非一般性地否定用典。在《诗品·序》中,钟嵘认为“若乃经国文符,应资博古,撰德驳奏,宜穷往烈。至乎于吟咏性情,亦何贵于用事?”[18]4可见,他认为“用事”“繁密”只是不适宜用于诗体创作,未必不适用于其他文体。魏晋以来的文笔辨析观念发展到齐梁时期,随着四声的发现、“八病”的提出,人们渐渐对诗赋的声律问题重视起来,对于文学性的“文”与应用性的“笔”如何写已形成了一定共识。人们认为,纯审美的“文”除了应当注重声律、辞采,讲究隶事、对偶,关键还要注重兴发。《文心雕龙·明诗》有言,“人禀七情,应物斯感,感物吟志,莫非自然”[7]173,“文”不能像“笔”那样过分受规则束缚,甚至程式化、套路化写作。而颜延之在写作时几乎不区分“文”“笔”,甚至以“笔”的写法入诗,这就导致了他的诗歌不及谢灵运式凭借灵感兴发、风格自然清新的作品那样得人心,其诗坛地位自然不及谢灵运。

不过颜延之在庙堂文学方面的地位还是不应忽视的。颜氏之所以长于宫廷饮宴、庙堂应制一类的诗歌,与南朝儒学复兴,特别是礼学复兴有一定关系。宋文帝时设文、史、儒、玄四学,据《隋书·经籍志》记载,三礼类著述共136部,1 622卷;通计亡书,211部,2 186卷[4]924,礼学著述比其他任何一类著述都要多,而这其中绝大部分都是南朝著述。礼学的发展有利于恢复一系列宫廷活动,为公宴、赠答、游览一类的应制诗提供了写作基础,而这些恰恰是颜延之所擅长的。颜延之出身于次等儒学家族,虽其曾祖颜含曾官至右光禄大夫,但毕竟与陈郡谢氏这样的累世高门还是无法相提并论的。当出身寒门的刘氏依靠北府兵掌握了国家政权,他们便开始对高门大族进行抑制,于是皇权逐渐加强,士族走向没落。颜氏家族为了自保,世代研习儒学经典。据杨艳华考证,延之本人不仅于永初二年以《礼记》三义连挫时称“寻阳三隐”之一的周续之,还对《论语》进行过注疏,这些注疏后来多被皇侃的《论语义疏》称引[22]。颜氏家族是刘宋政权的坚定维护者,表现在诗歌创作中就是擅于以庙堂之事为题材,讲究隶事用典、整饬华美,尽展法度之美。这种规矩法度走向极端,便显得拘束。因此,正是高门大族与次等士族对于礼法与政权的看法不同,导致颜、谢诗歌呈现出不同的美感。

综上所述,一方面,颜延之的诗坛地位很大程度上是由其高超的庙堂诗艺术奠定的;但另一方面,他的诗歌在后世总体评价不如谢灵运,又与其作为庙堂文人拘束的、程式化的写作模式有关。这真可谓“成也萧何,败也萧何”。

四、 结 语

从《诗》开始的中国诗歌创作, 不仅有着“感发志意”的功能,而且还承载着“观风俗”“正得失”的政教功用。 魏晋时期文学发展, 诗歌之美被发现, 诗的审美功能为人所重视, 曹丕首倡“诗赋欲丽”。 东晋时, 玄言诗充斥文坛,“言志”与“缘情绮靡”的传统被遗失。 晋宋之际为“诗运转关”的重要时期, 颜延之和谢灵运的诗歌恰好是这一时期两种不同诗歌体式在演进过程中的代表, 表面看是“芙蓉出水”与“错彩镂金”两种风格的不同, 但实际在写法上根本不同。 叶嘉莹认为, 诗词写作有两条道路, 一是感发兴会,二是思索安排[23]。 若以“元嘉三大家”类比, 颜延之擅于使用华美的语句、密集的典故写作庙堂诗歌, 描写事物生动形象, 并能在这种正统甚至有颇多束缚的文学形式中表达较为真挚的情感, 自然走的是思索安排的路子, 与谢灵运、鲍照的诗歌写作模式都不相同。 感发兴会对作家个人才力要求偏高, 不比思索安排那样适用于普通人。 对于更多天资平庸的普通人而言, 用思索安排弥补才力之不足才是他们的最佳选择, 尤其身处魏晋南北朝这样一个骈文大发展的时代, 似颜延之一般尽力雕琢, 使诗歌呈现雕缋满眼之态, 可以启发更多的作者。 从某种程度上讲, 颜诗代表了诗歌艺术发展的正途。

元嘉诗是中国诗的一大转关, 诗歌体式尚不完备,内容并不甚重要, 真正重要的是形式的探索。 颜诗的思索安排在今天看来也许未必有多么成功,但这总归是一种宝贵的尝试, 是对汉语自身表达能力的一种探索, 也为中国诗的发展提供了一条切实有效的路径。 古今对于颜、谢、鲍、陶四人诗歌的接受情况,在一定程度上可以反映诗坛趣尚的变化, 但从根本上决定诗歌能否被读者接受、接受情况如何的, 还是诗歌自身的艺术价值, 艺术性强而有美感的作品, 迟早会被人们“发现”。 因此, 华美典雅的颜诗在元嘉诗坛乃至整个诗歌体式演进过程中所扮演的角色还有着进一步探讨的余地。