石家庄高校校园游憩机会谱及其环境优化研究

2021-09-03高力强

高力强,刘 震

(1.石家庄铁道大学 建筑与艺术学院,石家庄 050043;2.中国矿业大学(北京) 力学与建筑工程学院,北京100083)

校园环境是大学文化的重要组成部分,它在大学组织的公共关系、教学、科研以及学生成长中发挥的作用与功能是不可替代的。高校校园肩负着完善城市游憩功能和促进城市文化发展等重任,较城市公园绿地更富人文魅力。随着“绿色校园”规划理念的推广,高校管理人员对校园游憩环境的建设日益重视,如何对游憩资源进行科学的规划与整合是当代校园管理者亟待解决的难题。

游憩机会谱(Recreation Opportunity Spectrum,以下简称“ROS”)理论形成于20世纪六七十年代的美国,其从影响游客体验的角度有机结合游憩地的自然、社会和管理特征,编制游憩机会清单,以实现对资源的保护和游憩地的有效管理[1]。随着ROS理论的发展,该理论在美国、日本、加拿大、新西兰等国家的公园和其他游憩地的管理中发挥了重要作用[2]。在我国,自2001年吴必虎将ROS体系引进以来,该理论的实践研究已经涉及滨水区[3]、森林公园[4]、城市公园[5]、地质公园[6]、居民区[7]、郊野公园[8]等区域,并在概念延伸研究方面有了长足发展[9-10]。

师生的游憩满意程度反映了校园环境品质的高低以及学生的生活质量,对其进行量化分析具有重要的现实意义。研究以石家庄为例,通过构建高校校园的游憩机会谱,并从师生的重要度-满意度耦合视角对校园游憩环境提出精准的优化策略,以期为现代高校游憩环境的规划、管理提供理论依据。

1 研究样本区域简介

石家庄市位于北纬37°27′—38°47′,东经113°30′—115°20′,地处河北省西南部,市区面积2206 km2,下辖8个区。据教育部官方统计,截至2019年,石家庄市共有44所高校(不含军事类院校),共计49处校园,其中本科院校19所,专科院校25所。课题组于2018年3—5月对全市44所院校进行现场调研,发现市级以上园林单位高校占高校总数的70%以上,并对各校的户外环境进行整体评估,进一步了解石家庄高校校园的游憩环境特征。

2 环境变量的选取与数据来源

游憩机会谱的构建主要取决于自然、社会、管理3种环境序列的状况及其相关指标的组合[11],且这些环境属性的变化呈连续性。其中,自然环境(Natural)包括自然特性和人工痕迹(如设施)等;社会环境(Social)包括相遇水平和游客密度等;管理环境(Managerial)包括服务、规章制度和管理人员的多少等。以ROS理论为导向,通过现场访谈并结合文献归纳,筛选出各高校师生关注度较高的环境因素,初步建立游憩机会环境变量体系。校园游憩环境是自然环境与人居环境(主导)耦合演化而成的综合体,其特有的人文特征在游憩环境变量的选择上应得到充分体现,故对环境变量属性的归类进行微调,如:将公共设施由自然属性变更为管理属性,增加校园生活特有的人文环境变量。该体系包含3种环境类型,即自然环境N、社会环境S、管理环境M,共计31个环境变量。

问卷内容分两部分:第1部分为受访者对31个环境变量的重要度和满意度评分,采用李克特5点量表法进行赋分;第2部分为不同环境类型下受访者的游憩活动和体验调查。采用偶遇抽样法,选取气候适宜的日子进行问卷调研(时间7:00—22:00),开展形式为自填式或代填式。课题组于2018年5—7月(12个工作日+8个休息日)共发放问卷800份,经过筛选回收有效问卷725份,有效率达91%。基于统计分析软件SPSS24.0对从问卷中获取的各项有效数据进行编码录入,以便后续进行数据分析。

3 高校校园游憩机会谱的构建

3.1 根据重要度描述性统计筛选环境变量

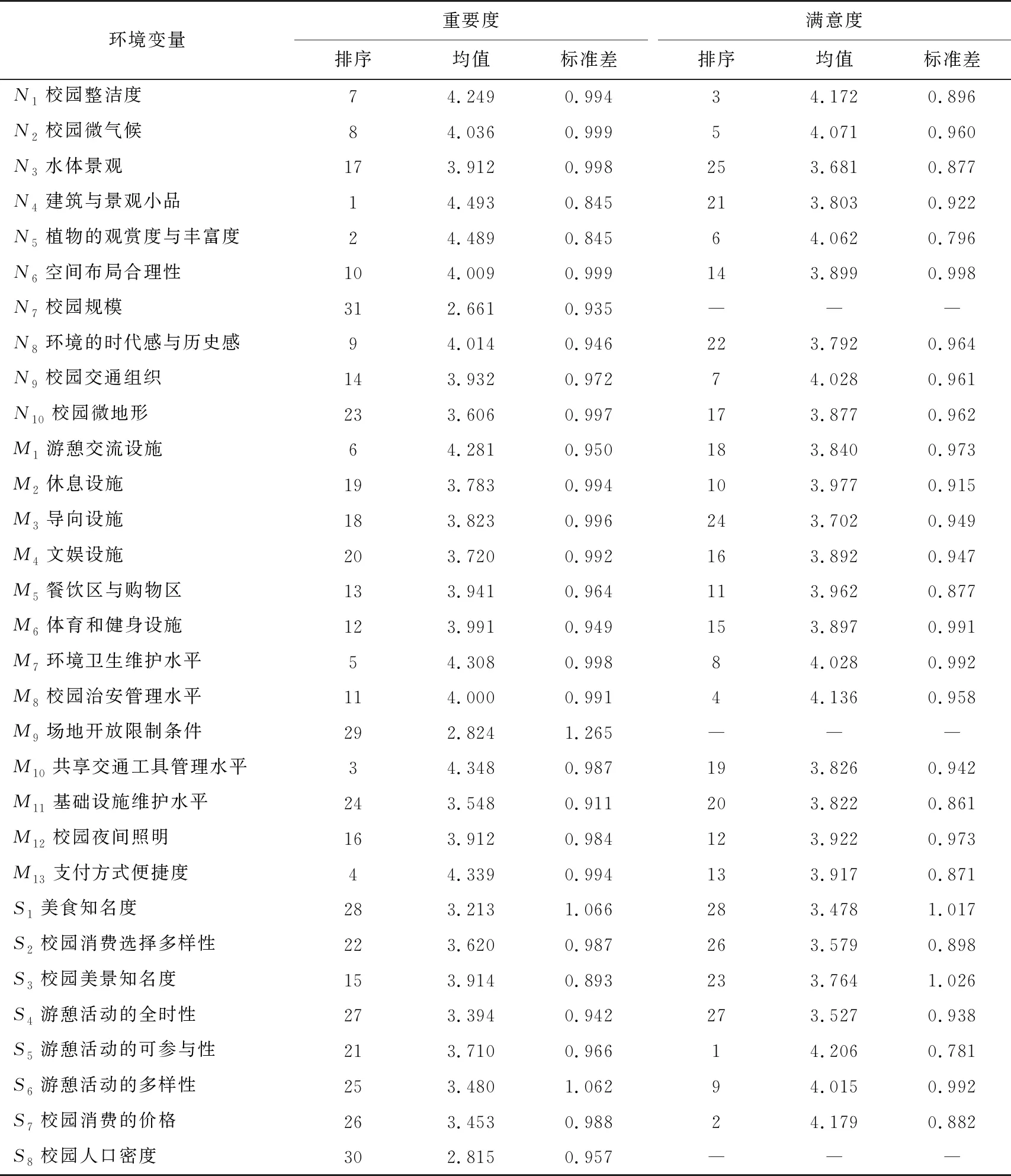

在问卷调查中,师生根据个人的主观偏好对31个环境变量进行重要度评分,分值为1—5。对725份重要度评分数据进行平均值与标准差计算,并按平均值的大小对环境变量进行重要度排序,如表1所示。由表1可得,建筑与景观小品、植物的观赏度与丰富度、共享交通工具管理水平等11个环境变量得分均值超过了“4”,且标准差均小于“1”,数据离散度低,表明校园自然环境和游憩过程的便捷性等环境要素重要程度较高,且师生认知一致性较高。而“场地开放限制条件”“校园人口密度”及“校园规模”所得均值小于3,即对大部分受访者的游憩体验影响较弱,故将其删除。

表1 环境变量的重要度与满意度描述性统计

3.2 通过因子分析构建指标体系

在进行因子分析前,用SPSS24.0软件对余下的28项变量元素进行 Cronbachα信度检验,得到α=0.814>0.7,可信度较高。进一步用KMO检验与Bartlett球形检验法对环境变量进行因子分析适宜性检验,结果显示,KMO=0.813>0.7,sig.=0.000<0.01,数据呈球形分布,表明样本数量充足,适合做因子分析。

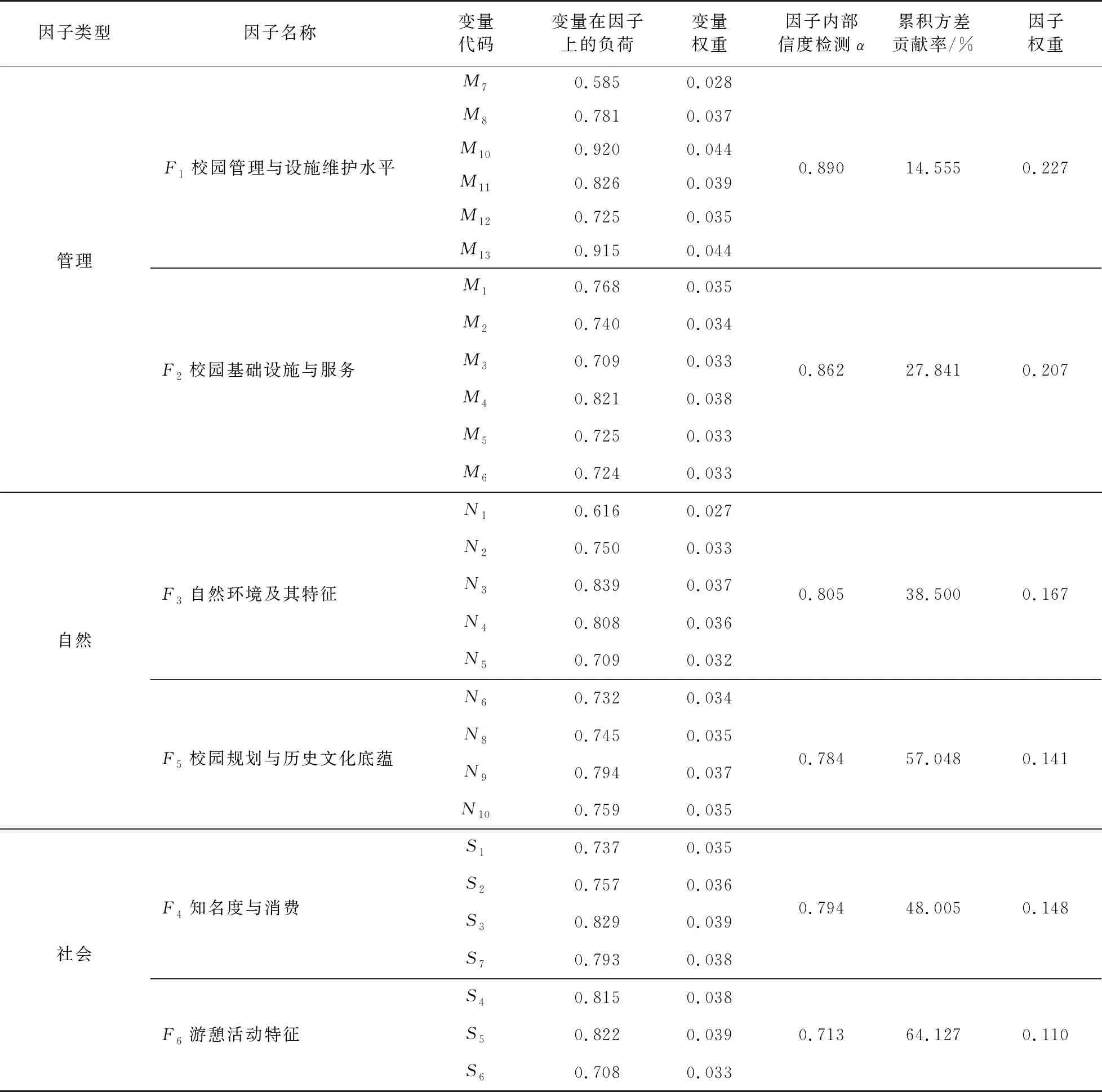

采用主成分分析法提取主因子,保留特征值大于1的成分作为初始公因子。对于社会学调查研究,公因子的累积方差贡献率应大于60%。由表2可得,28个成分中特征值超过1的有6个,这些因子共可以解释所有变量64.127%的方差,符合要求。以方差最大正交旋转法来突出主因子的代表变量,保留因子载荷值大于0.5的环境变量进入最终的游憩环境变量集。如表2所示,在保留的28个变量中,提取6个因子,并对因子重新命名,构建游憩环境指标体系。

表2 指标体系及其因子分析结果

对因子进行内部信度一致性检验,由表2可得,所有因子的Cronbachα值均大于0.7,表明这些因子有效性良好,其中F1,F2,F3的α值均大于0.8,可信度很高。以主成分的方差贡献率为权重依据,对该因子在各主成分线性组合中的系数做加权平均归一化,得到最终权重,如表2所示。根据各环境变量的重要度,由环境因子权重进行分配得出环境变量的权重。从因子权重来看,管理因子与自然因子重要程度较社会因子高,说明在师生心中良好的自然环境和管理环境是影响游憩质量的主要因素。根据变量权重大小可知各变量对因子的重要度影响程度,如:对校园基础设施与服务影响较大的是文娱设施、游憩交流设施;对自然环境及其特征影响较大的变量是水体景观、建筑与景观小品;对游憩活动特征影响较大的变量是游憩活动的可参与性、游憩活动的全时性。

3.3 环境类型的确定与环境因子的重要度分析

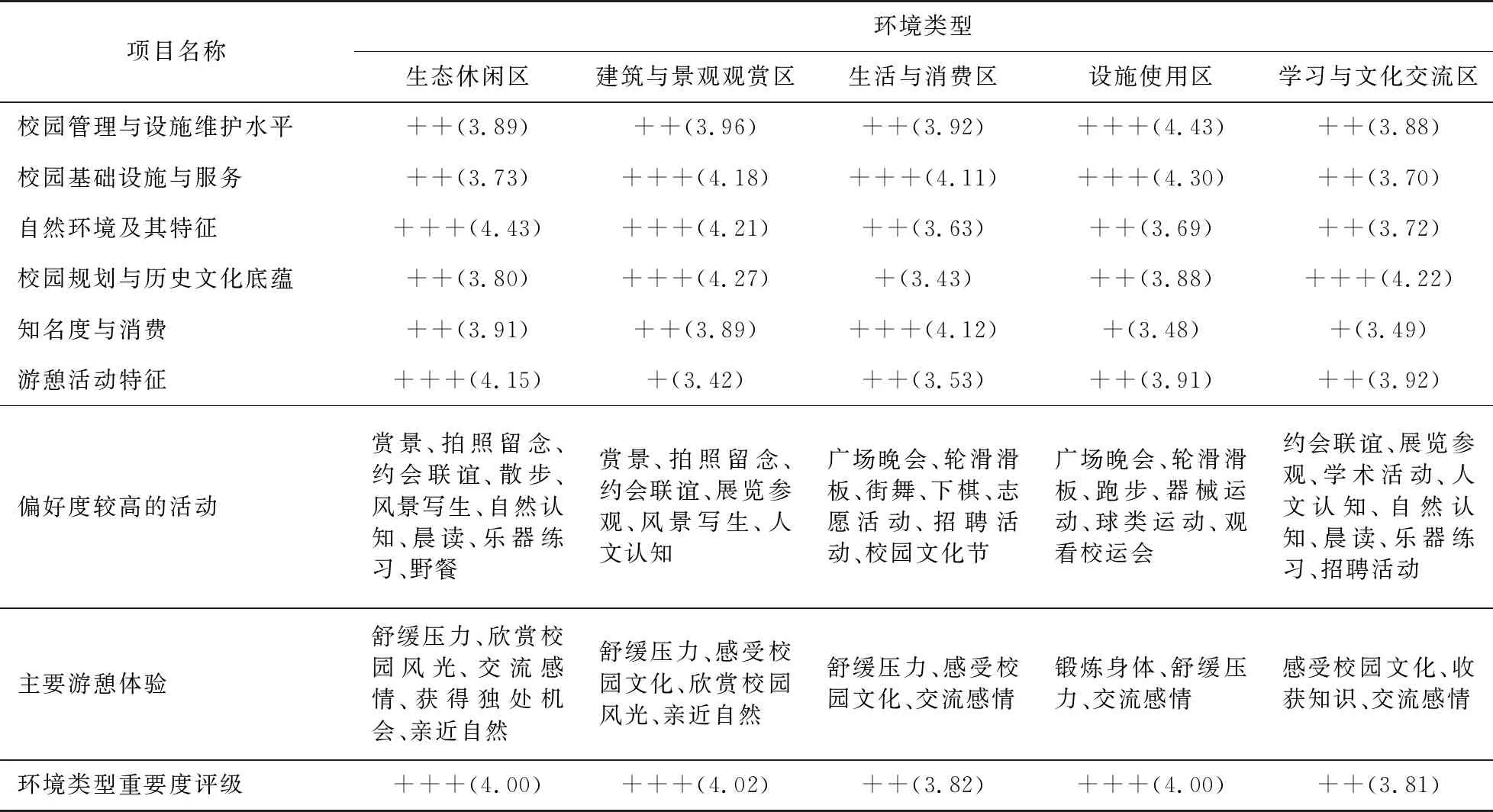

游憩机会谱将环境类型分为6个序列,即原始、半原始无机动车、半原始有机动车、通路的自然区域、乡村及城市[12]。大学校园以人工环境为主,并承担着许多复杂功能。因此,游憩环境的划分应体现校园的特点。从校园资源管理和环境变量对师生的重要度角度出发,将高校校园游憩区域归为5类,如表3所示。

表3 高校校园游憩机会谱描述

根据李克特5点量表法结果对各区域的因子进行平均值计算。由表3可得,师生对生态休闲区的自然环境及其特征、游憩活动特征的偏好性较高,校园规划与历史文化底蕴、自然环境及其特征、校园基础设施与服务3个环境因子在建筑与景观观赏区较为重要,生活与消费区受师生重视的环境因子是知名度与消费、校园基础设施与服务;设施使用区的校园管理与设施维护水平、校园基础设施与服务2个因子较为重要,师生对学习与文化交流区的校园规划与历史文化底蕴因子偏好性最高。综合环境因子的重要度得分,对各游憩环境类型进行重要(偏好)性评级,公式如下:

(1)

式中:IROS为各游憩区域重要度的最终评分;ai为第i个环境因子重要度评分均值,取值见表3;bi为第i个环境因子权重值,取值见表2。

由表3可得,5类游憩环境的重要度得分均不低,充分表明划分的5类环境是科学合理的。其中建筑与景观观赏区、设施使用区、生态休闲区属于重要度高的3类环境,是管理者需要重点关注的区域。

3.4 游憩机会谱描述

调查问卷中共列出25项游憩活动,每种环境类型受访者可以选择不超过5项偏好活动,采用多因素方差检验对不同环境类型的活动分布进行差异性分析,P=0.000,呈极显著差异,说明不同类型的环境中师生对活动的偏好明显不同。对不同环境类型受访者的游憩体验与环境偏好进行皮尔逊相关性分析,sig.=0.000,二者呈极显著相关,说明游憩环境的选择受游憩体验需求的影响较大。通过比较各环境指标在不同环境类型之间的重要度差异,得出每种环境类型中相对重要的因子,结合不同环境类型中师生期望的游憩活动和体验,最终建立了高校校园游憩机会谱,如表3所示。

该谱的建立旨在达到3个目的:①使得高校管理者更加合理地分配和规划校园的游憩资源;②为预测管理行为导致的后果提供理论依据;③使得游憩机会与师生的内心期望更加匹配。

4 高校校园游憩环境优化研究

4.1 师生对环境变量评价的IPA分析

满意度的分布结果有助于管理者深入了解师生对各环境因素的游憩体验质量水平。对筛选后的环境变量满意度问卷数据进行整理,得出平均值与标准差,并将满意度得分均值按从大到小进行排序。

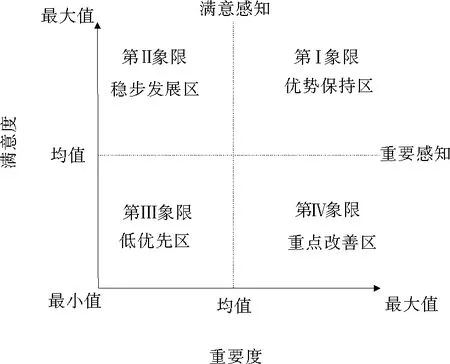

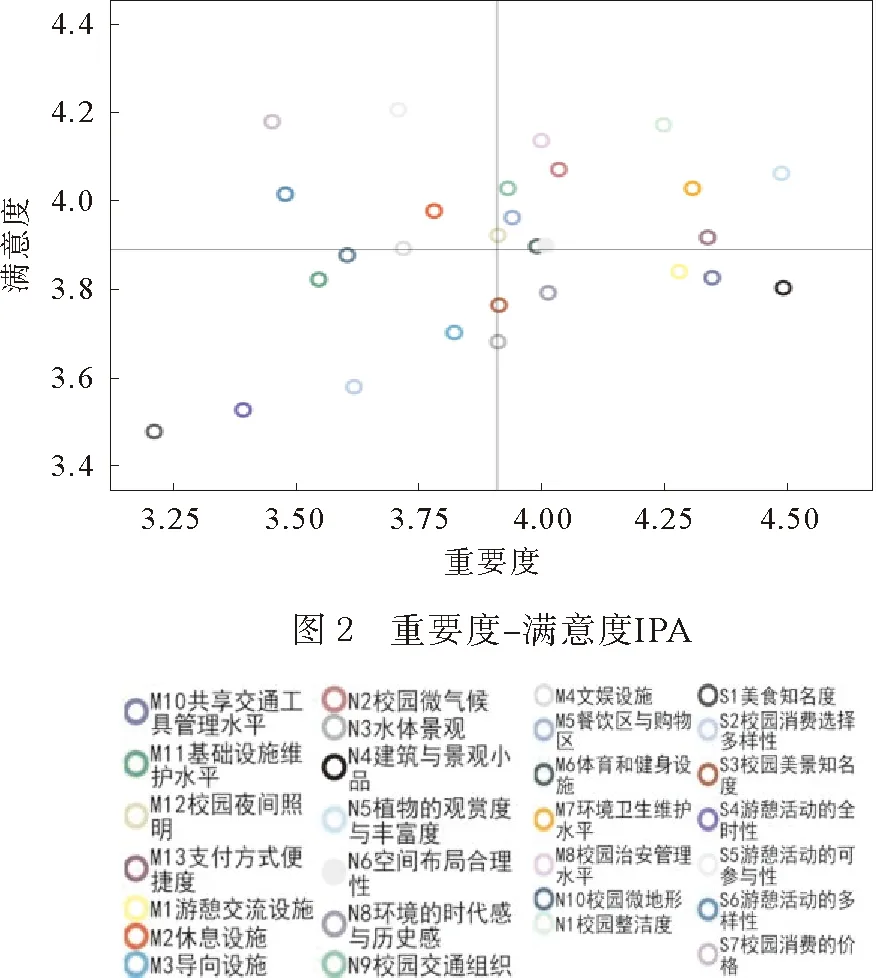

进一步对环境变量的重要度、满意度进行IPA分析。分析模型以重要度评价值为横坐标,满意度评价值为纵坐标,以其得分均值为界限,将矩阵划分成Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ共4个象限,如图1所示。根据研究需求分别对4个象限进行定义:第Ⅰ象限为“优势保持区”,表明这些变量基本达到了游人心中的期望标准,应该继续保持良好状态并持续完善;第Ⅱ象限为“稳步发展区”,表明这些变量超出了游人的心理预期,师生对其关注度相对较低,但其游憩质量较高,是游人的意外收获;第Ⅲ象限为“低优先区”,表明师生对其关注程度不高,且获得的满意度也较低,可先搁浅,优先发展急需改进或完善的要素,伺机对其进行优化;第Ⅳ象限为“重点改善区”,即该象限中的因素急需得到改善,管理者应高度重视,加大人力、物力、财力的投入,变劣势为优势。基于已计算得出的满意度与重要度数据,构建环境变量的IPA图,具体分布如图2。

图1 IPA象限定位

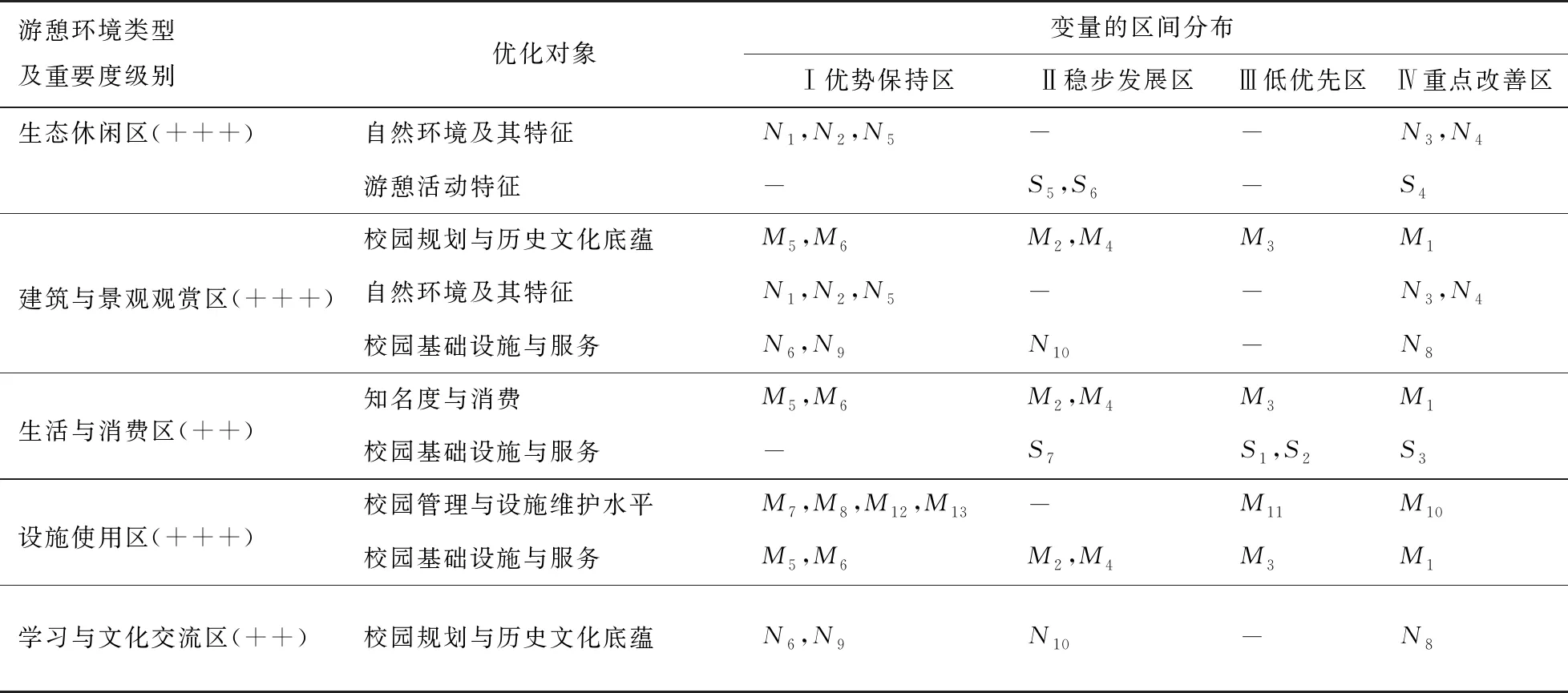

4.2 游憩环境优化机会谱的构建

综合已构建的游憩机会谱和师生对校园环境的IPA评价,以各游憩环境类型中重要度高的环境因子为优化对象,得出因子所含变量在各象限区的分布状况,最终构建高校校园游憩环境优化机会谱(表4)。该谱的建立有助于规划管理者精准把控校园各区域环境因素的待优化迫切程度,提高了环境优化决策的科学性。

表4 游憩环境优化机会谱

4.3 游憩环境优化策略

总体来说,生态休闲区、建筑与景观观赏区、设施使用区的环境状况需重点关注。根据已构建的高校游憩环境优化机会谱,综合石家庄各大学校园游憩环境的整体状况,提出优化策略。

1) 倡导景观规划设计的生态性,建设环境友好型校园。景观规划应遵循“因地制宜,天人合一”的设计理念。①因山就势、因水成景、因绿成园,充分发挥绿地、水体等环境的“空调”作用,营造舒适的微气候环境。②提升植物的观赏度与丰富度,创造多层次的绿化生态空间,做到乔、灌、藤等植物的合理搭配,形成美化、宜人、经济的可持续景观。③以“海绵城市”水资源管理策略为导向,设置具有良性生态循环的景观体系,如草坡入水的自然护岸,可透水、保水的铺装地面。

2) 营造舒适的设施环境,提升师生的课余生活质量。校园户外空间的公共设施,应从利于师生学习、生活的角度进行设计。①设施位置分布应做到集中与分散相结合,如运动健身区,可集中设置,以确保空间的相对独立性;而教学区,应设置在楼群中建筑单体的山墙面间,以降低其对教学空间的影响。②及时修缮受损的公共设施,消除安全隐患。③加强公共设施的造型、体量、功能设计合理性,建造“美观”“实用”的环境设施。

3) 加强校园环境管理者的专业能力,提高日常保障管理水平。专业的管理者和完善的管理体系有助于校园游憩功能的全面发挥。①定期对管理工作人员进行专业技能培训,并落实管理责任实名制方针,提高管理效率。②实施合理、弹性的作息时间制度,如节假日、夜间照明系统、消费场所关闭时间适当延迟。③加强对“非校园公共财产”的管理,和外界企业合作携手共建文明校园,如合理规划共享交通工具停放点,并派遣工作人员定期巡视,杜绝非机动车“乱停乱靠”等不良现象发生。

4) 增强校园的可识别性和凝聚力,实现历史与现代和谐共存。层次分明的景观空间结构有助于提高校园的可识别性,增强师生的归属感。①打造核心景观区,利用景观轴线将周边组团景观串联起来,形成合理的空间规划结构。②营造特色的景观空间并命名,提升校园美景知名度。③增强校园的可意向性,打造“历史-人文”相容的景观轴线。同时,适当突出现代建筑或小品的“时代感”,打造校园的形象名片,如在造型、立面材质及色彩上体现当代主题,实现历史与当代的对话。

5 结束语

高校校园环境的优化是一个系统的、立体的动态工程,是校园主体、客体、介体、载体等各种要素相互耦合的复杂体系。将ROS理论与IPA法相结合,对校园游憩环境因素的重要度、满意度进行耦合分析并构建高校校园游憩环境优化机会谱,实现对校园环境的精准优化,能有效提高师生的游憩体验质量,实为一种科学可行的新思路。研究所取得的成果具有针对性与实效性,但提出的高校校园ROS体系仍有不足,课题组在今后的科研中将扩大研究区域的范围、增加调研的高校数量并实施全季性调查,以建立更加科学的指标体系,进一步提升研究成果的实用性。