民营企业家犯罪分析与防范研究——基于2016-2020年刑事风险统计数据的分析

2021-09-03刘菁婉

刘菁婉,张 克

(1.安徽公安教育研究院,安徽 合肥230031;2.合肥市公安局,安徽 合肥 230031)

一、企业家的界定

我国对于企业家内涵的研究起步较晚,研究立足于改革开放后的经济体制改革,研究内容主要为企业家在社会主义市场经济建设中的重要性。著名经济学家厉以宁认为,只有具备一定素质的企业经营者才能成为企业家;董福中(1996)认为,企业家可以支配资源,并分配利润;张维迎则提出,企业家不仅应具备一定的资产,还要具有经营管理能力和规避风险能力。

综合上述观点可以看出,西方学者主要立足于经济学角度对企业家进行定义;我国学者则是在经济学基础上,结合我国社会主义市场经济发展实际,在素质能力上对企业家的内涵作出界定。笔者认为,企业家是拥有异质资本且能够实现企业利润递增的特殊企业职员,是关键的生产要素;企业家是企业效率的创造者,是科学技术转化为生产力的组织实施者;是企业资源的配置者,是企业各类资本的组合者,是企业创新活动的核心。合格企业家可以有效维持市场秩序的有序化,是衡量现代企业制度是否建立的基本尺度,对推动我国社会主义市场经济建设具有极其重要的作用。

二、企业家犯罪现状

改革开放尤其是我国逐步建立社会主义市场经济以来,我国开始出现了现代意义上的企业家。在以经济建设为中心的社会主义市场经济环境下,企业家在社会经济生活中发挥着越来越重要的作用。因为企业家拥有较为特殊的经济地位和社会影响力,所以经常出现违反法律规定的现象,甚至陷入犯罪的泥潭。当前,企业家犯罪已经成为我国社会治理领域比较突出的问题之一,严重阻碍了社会主义市场经济的健康发展。从近年来企业家犯罪的相关数据来看,不仅案件数量和涉案人数在逐步增加,而且涉罪的类型和范围也在不断扩大。

(一) 关于刑事犯罪的统计分析

为准确研究企业家犯罪情况,笔者收集了“中国裁判文书网”公布的2016年至2020年期间企业家犯罪的案例,以企业家犯罪的数量结构及犯罪类型为视角作为研究样本进行统计分析。虽然受各种因素影响,现有样本难以覆盖这一期间的所有案件,但对企业家犯罪研究具有一定的代表性和参考价值。

1.数量与罪犯结构

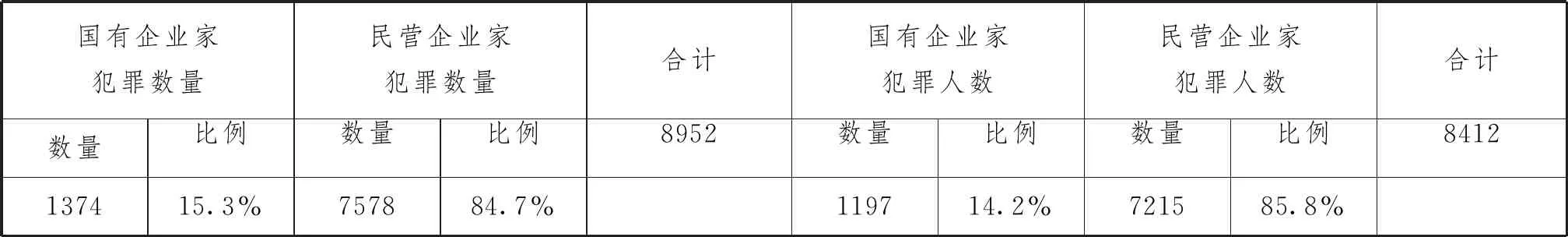

笔者通过检索“中国裁判文书网”2015年12月1日到2020年10月30日的刑事判决案件,统计了该网收录的2016年至2020年的企业家犯罪数量与人数。将上述几年间民营企业家与国有企业家犯罪情况进行对比分析,最后形成下表。

表1 2015年12月1日至2020年10月30日企业家犯罪数量与结构

表2 2017年12月1日至2018年11月30日企业家犯罪数量与结构

表3 2019年企业家犯罪数量与结构

表4 2019年12月1日至2020年11月30日企业家犯罪数量与结构

从上述统计数据可以发现,近五年间民营企业家犯罪数量、人数以及案件在同类案件中所占比例远远高于国有企业家犯罪。通过2017年12月1日到2020年11月30日三年间的数据对比可以看出,国有企业家犯罪数量、涉案人数每年都有一定的增加。由于国企的特殊性质,其经营者的违法犯罪行为对社会破坏性较大。同期,民营企业家犯罪数量和涉案人数同步呈现增长态势,民营企业存在着较大的刑事风险。

2.罪名与犯罪类型

对中国裁判文书网2016至2020年公布的涉企业家犯罪判决书的统计数据显示,民营企业家犯罪共涉及刑法罪名39个,国企经营管理者犯罪涉及罪名32个,在犯罪涉及罪名上民企略高于国企;民营企业在这一期间内犯罪7578次,国企为1374次,民营企业在犯罪频次上显著高于国企。具体统计数据如下:

表5 民营企业家2016至2020年涉案罪名排序

表6 2016至2020年国有企业家涉案位罪名排序

从上述犯罪类型入手分析,4年中民营企业家犯罪数量最多的类型犯罪是非法吸收公众存款罪,共1494件,占犯罪总数的19.7%;其次是虚开增值税发票罪,共995件,占犯罪总数的12.6%;第三位是职务侵占罪共744起,占比9.82%。国企企业家犯罪类型与民企差异较大。国有企业家犯罪涉及罪名排在前三位的分别是受贿罪、贪污罪和挪用公款罪,其中受贿罪481起,占35%,居第一位;贪污罪338起,占24.6%,居第二位;挪用公款罪146起,占10.6%,居第三位。可以看出,民营企业家犯罪主要与资金、税收和职务侵占等经济利益相关联;国企经营者犯罪则通常与受贿、贪污、挪用公款等具有权力特征的犯罪类型相关联。

三、 民营企业家犯罪高发态势原因探析

以民营企业犯罪高发态势作为研究对象,利用数据资料分析企业家多发性犯罪罪名分布,进而探究其犯罪原因,对预防和打击民营企业家刑事犯罪,维护社会主义市场经济秩序具有重要意义。

(一)民营企业融资难

资金是垫支于社会再生产过程,用于创造新价值,并增加社会剩余产品价值的媒介价值,是企业正常生产经营的保证。企业从采购原材料、机器设备,到产品的生产、运输、销售,最终完成资金回笼,整个过程都离不开资金的运转。受国家政策和经济环境因素影响,民营企业向金融机构贷款有较大困难,存在金融扶植力度较弱、贷款担保受限、缺少直接融资工具等问题,加之企业自身管理决策上的原因,导致民营企业资金紧张,采用各种非法舞弊手段融通资金成为一种常见现象。民营企业经常以高额利息为诱饵,通过虚假宣传理财产品、项目投资等方式,违反国家金融信贷法律法规向社会公众募集资金,严重危害金融管理安全。从个案分析上看,民营企业因为通过合规途径在银行贷不到款,遇到金融危机、商业风险以及与政府、银行存在矛盾等原因,无法通过正常渠道获取贷款,为避免资金链断裂而进行的非法融资行为,是导致涉嫌非法吸收公众存款罪的主因。

(二)偷逃税现象严重

税收是国家(政府)公共财政最主要的收入形式和来源。税收的本质是国家为满足社会公共需要,凭借公共权力,按照法律所规定的标准和程序,参与国民收入分配,强制取得财政收入所形成的一种特殊分配关系。税收伴随着国家的产生而产生,体现了一定社会制度下国家与纳税人在征收、纳税的利益分配上的一种特定分配关系,因此各国均通过立法对税款的征收加以规范。依法纳税是企业应尽的责任与义务。现实生活中,受利益驱动、为获取企业利益最大化而偷逃税款的行为在民营企业中普遍存在,不仅严重危害税收征管秩序,而且影响了国家财政收入。我国《税法》对公民纳税义务做出了明确规定,《刑法》也规定了危害税收征管罪。但近年来,随着我国经济体制改革的不断深入,原有利益分配格局相继打破和重组,伴随而来的企业偷逃税款行为愈演愈烈,已经成为民营企业家犯罪的主要类型。部分民营企业家由于法律意识淡薄,受利益驱动影响,或是受激烈市场竞争及价格政策影响,以各种手段偷逃税款成为一种常态,相关犯罪表现出隐蔽性、智能性、多样性、团伙性和严密性等新特点。

(三)企业内控无效

我国的民营企业大多数沿袭传统的家族式管理,尚未建立起现代企业管理制度。民营企业缺乏有效的内部监督管理机制,导致企业在人财物方面权责不清。企业实际控制人独揽大权,将企业财产混同为自有财产,为满足个人私欲,职务侵占、挪用企业财产等违法犯罪行为时有发生。

四、民营企业家犯罪的治理与防范

(一) 理性人层面——犯罪经济学分析

经济研究方法是犯罪学研究的常用方法。法律科学主要以问题为导向,研究方法相对单一;经济学以数学为工具,通过逻辑学理论的应用,便于更精确地发现问题和解决问题。运用犯罪经济学分析方法进行犯罪防范研究是科学且必要的。企业家的异质特征是能够有效配置资源,经济学正是研究资源合理配置的科学。利用经济学方法研究企业家犯罪,目的是强化企业家风险意识,提高其犯罪成本。

1.理性经济人假设

理性经济人假设即假设决策主体的决策是完全理性的,并且追求自己的利益最大化。经济学家贝克尔将理性经济人假设与犯罪相结合,引入了理性犯罪人假设,即假设犯罪主体是理性的,犯罪行为是其理性的抉择。理性犯罪人总是希望犯罪收益最大,而成本最小。

2.犯罪收益与犯罪成本

犯罪收益是指犯罪主体希望通过犯罪获取的非法利益,既可以体现为货币化,也可以体现为非货币化。货币化主要包括现金及其现金等价物、股票、债券、基金、实物资产等;非货币化体现为荣誉、地位、内心满足感、征服感等。

犯罪成本是为获取犯罪收益所付出的成本代价。经济学角度的犯罪成本主要包括直接成本、间接成本、惩罚成本、机会成本。直接成本是犯罪主体为犯罪所付出的人、财、物的资本;机会成本又称为选择成本,指采取犯罪成本而非合法成本所放弃的机会的成本,一般指时间成本;惩罚成本是国家法律规定的犯罪主体应承担的惩罚后果,即犯罪因为受到刑罚惩罚而付出的代价或失去的收益;犯罪行为对其家庭、心理、声誉等的影响则属于其他成本。

3.实施犯罪的经济理论基础

理性犯罪人追求犯罪收益最大,付出成本最小。企业家在犯罪之前会精确计算出犯罪收益与成本。按照经济学原理设计企业家犯罪均衡图,解析企业家在实施犯罪时的选择,可以弱化其作案动机,达到预防犯罪的目的。

直线MN、EF代表犯罪收益预算线,EF的收益高于MN,EF的收益是在高风险状态下所获取的。实践证明,犯罪成本越大,其危害程度与刑罚的严厉程度越高。我们用U线表示犯罪成本的无差异曲线,K与L两点与犯罪成本无差异曲线形成的预期组合中是犯罪区,此时犯罪收益大于犯罪成本。

4.犯罪经济学分析的启示

一是努力缩小犯罪区域KPL。降低犯罪收益是打击、预防犯罪的关键。犯罪主体的风险偏好不同,有的愿意为获取更大的收益,付出更大的成本。但当犯罪成本大于收益时,犯罪就不会发生了。

图1 犯罪收益成本经济学分析

二是提高犯罪成本U,加强法规制度对企业家的震慑力。通过对刑法罪名加以调整,使法律法规更加严密,更符合当前社会主义市场经济的人权理念;加大对经济案件的处罚力度,降低企业家侥幸心理。笔者认为,应当尝试修订刑法资格刑的相关规定,对企业家行业准入资格在规定的时间内加以限制,以提高犯罪成本。企业家都是理性人,在成本大于预期收益的情况下,考虑自身长期职业发展,自然不会随意触碰法律红线。

三是利用企业家风险偏好,增强企业家的刑事风险防控意识。风险偏好直接影响着企业家的作案动机。企业家对法律的了解通常只限于经济活动,存在重民事风险轻刑事风险的倾向。作为现代企业家,一定要提高刑事风险防控意识。目前,企业法律顾问和法务部门主要关注诸如合同拟定、知识产权等民商法律风险,对刑事法律风险防范不到位,很少有企业专门聘请刑事法专家提供法律帮助。通常是触犯刑律后才想起聘请知名专家和律师参与诉讼,但往往为时已晚。企业家应该树立刑事法律风险防范意识,将预防思维导入企业刑事风险防控中,强化涉及经济犯罪、偷漏税、扰乱市场秩序等犯罪的刑事法律培训,充分认识到刑法是一把双刃剑,不仅可以惩罚不法行为,同时也可保障其合法权益。

(二)制度创新层面

1.加大企业融资扶持力度,创新民间借贷体系

当前,中小企业普遍存在融资能力弱、融资渠道窄、融资成本高的突出问题,加之企业受国际局势变动、贸易保护、市场不确定性等不利因素的影响,企业对资金的依赖程度较高。为解决企业家融资困境,银行应进一步放宽对企业融资的资质审查要求,简化审批手续;盘活企业资产融资能力,发挥金融杠杆作用,加大对企业的金融服务和扶持力度。

尝试创新民间借贷体系,使民间借贷关系更加法制化、规范化。民间融资行为一般是自发形成的,如果通过完善相关法律法规、健全监管机制,对其因地制宜加以引导,保证其合法有效性,不仅可以解决企业融资难的问题,还可以促进地方经济社会发展。笔者认为,民间借贷可以根据借贷额度设立不同的监管办法。民间借贷业务涉及到多方的权利与业务,不同业务的监管重点有所不同,监管者应合理区分正规金融机构与民间借贷的不同,在充分保障借贷双方权益的情况下,根据实际情况区分监管重点,制定监管程序。

2.拓展送法送教渠道和方式,增强企业家与司法机关良性互动

当前,司法机关常见的送法送教是通过举办法律讲座、发放法律知识读本等方式,达成与企业和企业家的交流,从而预防企业刑事犯罪。由于司法机关本身执法工作繁忙,办案力量紧张,难以保证送法送教活动的长期性和有效性。随着信息技术的发展,微信、抖音等网络新媒体迅速普及,具有极为广泛的受众。司法机关可以充分利用上述信息渠道,通过建立企业家微信群,举办专家讲座、典型案例分析等方式向企业送法送教,强化企业家的风险意识和防范意识,有效杜绝企业家违法犯罪。

3.多策并举治理市场潜规则,净化市场营商环境

市场潜规则是企业家必须面对和政府亟待解决的问题。企业参与市场竞争,为获取更多的市场利益,往往需要主动或被动地适应市场潜规则。企业家的“投桃送李”不小心就会触犯法律,甚至承担严峻的刑事风险责任。当前,国家大力开展法治化营商环境建设,工商管理、税务管理等市场主管部门与司法部门的协作越来越紧密,从信息互通到联合执法,各部门间逐步形成合力,为整治市场潜规则乱象及营造公平竞争环境做出了很大努力。目前很多地方和商事领域设有行业协会、商会等机构组织,执法部门应高度重视与行业协会的沟通协商,充分发挥行业协会的组织协调机能,通过行业协会带头签名、集体申明、行业自查等方式,引导企业公平竞争、合法经营,逐步形成遵法守法的良好行业风气。

(三)预防管理层面

1.建立现代企业制度

在企业内部建立产权清晰、权责明确、管理科学的现代企业制度。按照权责匹配、权责对等、权责统一的原则,引导和鼓励企业股权投资多元化,加强产权关系的监管力度。职业经理人制度是现代企业制度的基础性制度之一。根据彭罗斯效应可知,由于企业成长过程中的管理资源的约束,企业会从较快发展中步入随后的低速增长。由于企业所有者能力的有限性,建立职业经理人制度,让职业经理人在所有权、法人财产权和经营权分离的企业中承担法人财产的保值增值责任,全面负责企业经营管理,是现代企业建设发展的必要途径。

2.强化企业家违法犯罪行为内控机制

我国的民营企业家往往身兼企业法人代表、董事长、总经理等多个重要职位,在企业行政、财务等核心部门有绝对权力。没有关进笼子里的权力就会成为猛虎,民营企业家的高犯罪风险正是由于不受约束的权力所引发。当前,民营企业除了要严格遵守《刑法》《公司法》等基本法律外,在公司内部高层职责划分、决策审批、权利监督上需要细化内部规定,建立完善的企业内部控制体系,从内控机制上确保企业家不敢犯罪、不能犯罪。