刘松柏:延安式婚礼传了三代

2021-09-02李璐璐

李璐璐

2021年7月,刘松柏在北京接受本刊记者采访。(本刊记者 侯欣颖/摄)

“我父亲刘型是一名老红军,他上初中时,就看过李大钊的《今》,蔡元培的《劳工神圣》,并读了马克思的《共产党宣言》等许多进步书籍,有了革命思想。于是,父亲投笔从戎,考入黄埔军校武汉分校,与罗瑞卿、陈伯钧等编入同一个大队。”刘松柏对《环球人物》记者说。“1927年,国民党在‘四一二反革命政变中大肆屠杀共产党员。父亲认清了国民党的真面目,决定加入共产党。”

此后,回到祖籍湖南的刘型在毛泽东的领导下坚持武装斗争。他参加了秋收起义,走完二万五千里长征,跟随党中央到达革命根据地延安,曾任八路军总政治部敌工部部长等职。晚年时,刘型时常向子女回忆延安那段激情燃烧的岁月,向他们讲述延安精神。

一盒救命的老虎油

刘型曾跟女儿刘松柏提到过长征路上的故事。“父亲说,在长征途中,对红军战士来说,最重要的是两样东西:粮食和草鞋。”长征路上,有的战友因饥饿昏倒在路旁,身为红一方面军第五军团后勤部政委的刘型看到,立刻给他喂吃的,战友醒过来了,刘型就把自己的粮食分他一半。

过草地时,战友李雪三的草鞋走烂了,脚也走破了,而草地里有的水是有毒的。刘型从李雪三身边走过,看见他这个狼狈样,就从怀里掏出自己最后一双草鞋给了他。

李雪三走出了草地,解放后被授予中将。他经常跟家人回忆:“是刘型部长送我的那一双救命草鞋,使我完成了长征路。”

在翻越夹金山时,战士们把厚一点的冬衣都送给了当地生活困难的百姓,穿着草鞋和单衣过雪山。刘型也只有一件毛背心,他让大家多吃辣椒,带一些辣椒、大蒜在路上御寒用,并要求所有战士必须在中午12点太阳“下山”以前翻过最高峰,这样才不至于冻死在雪山上。山下是风和日丽的6月天,山上却是狂风大作,为了不被狂风卷走,七八名战士围成一个蘑菇形,一起团结向前移动。

行军爬山时,刘型发烧了,浑身发冷,逐渐掉了队。他翻遍全身,没有食物和药品,也没有辣椒和大蒜,只摸到一盒老虎油(清凉油)。刘型心想:“我必须追上大部队,我是党员、我是干部,我要求战士在太阳下山前翻过最高峰,我必须率先做到!”于是他急中生智,把这盒老虎油全部吃了下去。不一会儿,他感到身体逐渐轻松起来,便加快步伐,终于赶上了大部队,顺利翻越夹金山。刘型后来总说:“是这盒老虎油救了我一命。”

“是中国人,就有抗日的迫切要求”

红军长征到延安后,巩固了陕北抗日根据地,刘型被任命为八路军总政治部直属敌工部部长。中共六中全会决议“建立中日二国与朝鲜台湾等人民的反侵略的统一战线,共同进行反对日本法西斯军阀的斗争”,在党中央和毛主席的正确领导下,敌工部的工作,就是配合我军的军事行动,不断对日、伪军进行政治工作,消弱和瓦解敌人的力量。

刘型带领敌工部分析了伪军的情况:不管他是长官还是士兵,只要他是中国人,除了少数大汉奸外,都不愿意过奴颜婢膝的亡国奴生活,都有抗日的迫切要求。

于是,八路军以延安为中心,辐射到各个战区,把对敌军的工作做成了群众运动。

刘型组织了各类学习班,使大家掌握党的对敌政策、策略,对俘虏的政策、对家属的政策,敌工部还组织大家学习日语。回到各个战区后,大家共同做宣传、瓦解、组织、策划伪军等工作:写标语、发传单、喊口号,动员伪军反正,宣传“中国人不打中国人,大家联合起来打日本”“不替日本强盗当炮灰”“誓死不当亡国奴”等。无论哪个部队的战士都能用日语喊出:“日本士兵们!弃枪不杀你。”“日本士兵们!我们的敌人是日本军阀。”“日本士兵们,打倒日本军阀!”等等。

敌工部的同志在战斗中缴获的日军士兵日记,其中这样记载:“汽车在行进中,看见‘要求回国去的传单,我很秘密地把这件事放在心里……”

“甚至有的死亡日本兵身上藏有八路军发的通行证,有的将我们所发的传单,全部抄在日记中。这引起了日军的动摇和军官的恐慌。”刘松柏说。

1941年10月26日,东方各民族反法西斯大会在延安召开,来自日本、印度、菲律宾等十几个国家和地区及18个民族的代表到会。延安日本工农学校的35名学员集体加入八路军。

“从延安的党中央,到敵工部,再到各个战区,一切党、政、军、民组织都不间断地进行这种政治宣传、策反、组织反正等工作,还联合东南亚各国人民,组织了东方各民族的抗日的、国际的反战统一战线工作,使之成为广大的国内的、国际的群众运动。”刘松柏说。

姐妹俩一起掉进冰河

1944年,抗战发展到战略反攻阶段,党中央为争取国际反法西斯战争的胜利,迎接全国解放,决定派三五九旅9个步兵连和组织部抽调的若干干部挺进华南,建立敌后抗日根据地,部队简称“南下支队”。王震任司令员、王首道任政委、王恩茂任参谋长、刘型任政治部主任、李立为政治部副主任。下设6个大队,约5000人。

刘型离开延安时,妻子程宜萍已经怀孕。1945年3月,女儿刘松柏在延安出生。“当时,妈妈正在延安党校二部学习,我急匆匆来到这个世界,妈妈没来得及去中央医院,我就出生在党校的宿舍里。妈妈生完我,休息了一会儿,又去学习了。”

为照顾前线将士的孩子和烈士子弟,在朱德和夫人康克清的推动下,1945年6月1日,延安第二保育院建立,张枳昌任保育院院长,刘松柏的妈妈程宜萍任院部支部书记。

1946年冬,胡宗南进攻延安,康克清到保育院进行了撤退动员,她说:“3天后,我们要撤离延安,保育院的宗旨是:一切为了党、一切为了战争、一切为了孩子,在行军中,大人在孩子要在,大人不在孩子也要在!大家能做到吗?”保育院的老师大声回答:“能!”刘松柏和姐姐随保育院撤退。

队伍走到山西汾河敌我双方的拉锯区时,三五九旅的战士们在汾河的薄冰上搭起了二尺多宽的临时桥,保护着延安中央疗养所、晋绥解放区民工运输大队、延安中央托儿所、中央党校三部妈妈队、延安第二保育院5个后勤单位悄悄过封锁线。

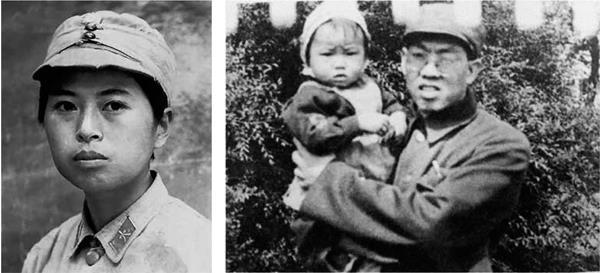

左图:1938年,程宜萍在延安。右图:1948年,刘型和女儿刘松柏的合影。

“距离桥不远处就是敌人的碉堡,过封锁线的纪律是:大家都要静悄悄的,不能喧哗,不能哭闹。第二保育院带了将近150个孩子过封锁线,最小的像我是1岁多,大一点的也只有四五岁,但保育院的孩子们经过了战争的洗礼,经过了叔叔、阿姨的教育,个个都像小八路军战士一样,特别遵守纪律,没有人喧哗哭闹。”刘松柏说。

张枳昌把大队人马分成了小队,程宜萍负责包括自己两个女儿在内的6个孩子和保育院的2个档案文件箱,还有1名保育员、2名饲养员、3名警卫员。

“母亲分配好队形,她把强壮的大骡子给别的孩子用,走在队伍最前面。我和姐姐共用一头小骡子,骡子背上放着垛子,一边垛子里是我姐姐,另一边是我,走在中间。母亲骑着一匹马,带着文件箱走在最后压阵。由于天黑,我和姐姐的骡子掉了队。在过桥时,骡子滑倒了,我和姐姐连垛子都摔到冰河里去了。这时行军队伍已拉开了距离,母亲早已走到了我们前面很远处。那时不能大声喊叫,只能后一个人对前一个人悄悄传话:‘传上去,程宜萍的两个孩子都掉河里了。当母亲听到这个消息时,已经过了同蒲铁路5公里。她感到天打五雷轰一样,差点从马背上栽下来。她想立刻返回去找自己的孩子,但她明白,每个人都有自己的岗位,那些文件箱和其他4个孩子更重要。于是,母亲坚守自己的岗位,流着泪,毅然决然地继续向前走去。”

庆幸的是,三五九旅18岁的战士全超跳下河救起了刘松柏姐妹俩,把她们送到老乡家里的热炕上取暖。第二天,战士们用大衣裹着她们,背在背上,边打仗、边行军,走了20多天,才把她们送到陈赓所在的太岳军区的韩洪镇。陈赓和夫人傅涯还给她们送来了缴获敌人的战利品——美国的奶粉和罐头,并通知保育院,让程宜萍到韩洪镇接女儿。

延安第二保育院的孩子在行军路上。

1949年,延安第二保育院的孩子集体进入北京。

當得知姐妹两人都活着时,程宜萍高兴极了。然而,刘松柏落水后得了肺炎,一直高烧不退。部队的卫生员只有1片阿司匹林,他对程宜萍说:“这是大人的药量,给1岁多孩子吃下去,如果体温立刻降下去,孩子必死无疑;如果体温一点儿一点儿降下去,孩子就还能活。”程宜萍觉得,只能是死马当做活马医了,便同意给刘松柏吃药。经过三天三夜,刘松柏出了一身疹子,体温逐渐降了下去,渐渐康复了。

行军路上,每逢遇见敌机轰炸时,保育院的老师们就趴在孩子身上保护大家。他们绕到朝鲜,从平壤进入中国东北,胜利完成了转移任务。“从延安到北京3年间,6000多里行军路上,没有死伤一个孩子。”

穿上红军军装结婚

新中国成立后,刘型调到北京工作,先后担任北京地质学院党委书记兼院长,农垦部副部长,中央纪律检查委员会常委等职。

“父亲因工作需要,一直有专车,但他严格要求家属,从来不让我们乘坐他的专车。有一次我母亲想搭他的便车到朝阳医院看病,就碰了父亲的一个软钉子:‘你不是有月票吗?为什么不坐公交车?作为领导干部,他就是这样以身作则的。”

1970年, 刘松柏和同在保育院长大的梁汉平结了婚。“70年代的婚礼,也兴照个简单的结婚照,或出去旅游或请亲朋好友聚聚。时髦的人还追求‘三大件:自行车、缝纫机和手表。”刘松柏说,“但我们既没有照结婚照,也没有追求‘三大件,而且没有请任何亲朋,只有双方的妈妈参加了婚礼。”

北京结婚有个风俗,要“里外三新”。梁汉平知道刘松柏喜欢军装,就送了她一件解放军的冬装。婚礼在北京六一幼儿园(原延安第二保育院)举办,两位妈妈从食堂打来了忆苦饭:糠窝窝和野菜。“梁汉平的妈妈是六一幼儿园的园长,她本可以为我们借一间好点的宿舍来结婚,但作为党员干部,她严格要求自己,只给我们借了一间仓库。我们把旧仓库打扫得干干净净,挂上了窗帘。没想到,晚上睡觉时才发现,仓库还有天窗,我们躺在床上能看到星星和月亮。现在回想起来,新婚的夜晚,闪烁的星星、明亮的月亮和我们做伴,简直太浪漫了!没过两天,妈妈就把借的仓库还给了单位。”

等到有了自己的孩子,刘松柏就把这些延安故事讲给后辈听。“女儿长大后,我们要求她参加‘红军第三代培训班的学习。女儿在革命老区的农民家里吃、住了一段时间,听了许许多多老红军的故事,流下了热泪。她回来后,跟我们说的第一句话就是‘我现在理解了姥爷在世时,为什么不让姥姥搭他的公车了!她真正理解了,老一辈革命者都是无私、无畏的,他们心里想的、行动中做的都是为人民、为国家和民族的利益而奋斗。”

2001年,刘松柏和梁汉平的女儿也结了婚。女儿主动要求,在婚礼上穿红军军装结婚,以此表示对红军的敬仰、对红军精神的学习和继承。

刘松柏非常欣慰:“当年我的父母在延安是穿草鞋结婚的;而我是吃忆苦饭结婚的;现在,女儿又穿上了红军军装结婚。我们家几代人的婚礼,成为红色精神的传承曲。通过结婚这件事,我们把红色基因、延安精神代代相传。”

刘型(1906年—1981年),江西萍乡人,祖籍湖南醴陵,1927年加入中国共产党,经历过二万五千里长征,新中国成立后曾任国家农垦部副部长、中央纪律检查委员会常委、全国政协常委等职。

刘松柏,八路军老干部刘型和程宜萍之女,1945年出生于延安,1969年毕业于北京电力学院,后进入电力系统工作,1996年退休。