在游戏活动中培养大班幼儿数学思维

2021-09-01西安交通大学幼儿园富雅昕

西安交通大学幼儿园 富雅昕

著名教育家赞可夫说过:“教会学生思考,这对学生来说是一种最有价值的本钱。”数学是思维的科学,因此,幼儿园数学活动应是培养幼儿数学思维的活动,这是幼儿数学教育的本质要求,也是幼儿思维发展的必然选择。

关注幼儿数学思维的发展有助于幼儿数学核心经验的建构和对数学学习兴趣的持久建立,同时对幼儿园数学教学生活化、游戏化也具有借鉴价值。学前阶段的数学学习并不是为了获得多少数学知识,而是要在数学学习的过程中发展幼儿的思维,提高幼儿的数学素养,引导他们用数学思维去分析和解决实际问题。

大班年龄段的数学活动主要包含数运算、测量、图形、空间方位等核心概念,而培养大班幼儿的数学思维首先要对其思维特点和数学思维有深入的理解。

1 对大班幼儿数学思维的认识

思维是人脑借助已有的知识、语言、表象或动作对客观现实的本质属性、内部规律的间接的和概括的反映。幼儿的数学思维可以理解为幼儿借助数学经验对事物的数学属性、内部规律的概括,即能够用数学的观点去思考问题和解决问题的能力。

思维分为直觉行动思维、具体形象思维和抽象思维,而大班幼儿以具体形象思维为主,抽象思维初步发展且表现出简单的创造性思维。因此,在设计数学活动时,教师要遵循幼儿的思维特点,从具体的事物出发,提取抽象的经验,尊重幼儿简单的创造性思维,同时进一步培养幼儿的创造性。

幼儿运用数学思维的过程是其发现问题、提出问题、分析问题和解决问题的过程。因此,在数学活动中也应当体现这一过程——创造数学问题情境,促进幼儿数学思维的发展。幼儿数学思维的的能力包括分析能力、综合能力、比较能力、分类能力、判断能力和推理能力。在数学活动中,教师应当鼓励幼儿运用这些能力去思考和解决问题,以培养幼儿思维广阔性、灵活性、深刻性、批判性、敏捷性和创新性的品质特点。

培养幼儿的数学思维能力就是在一日生活中创造或利用各种契机,鼓励幼儿用数学经验思考并解决问题,从而吸收积累新的数学经验。教师在创造和利用各种契机的过程中应多加关注幼儿思考问题和解决问题的过程,进而引导其掌握解决问题的方法和多样化的思考方式。

2 培养大班幼儿数学思维的策略

幼儿数学活动的过程是其思维发展和培养的过程。根据大班幼儿的思维特点设计游戏化数学集体教学活动需要转变传统的以知识经验为核心目标的活动形式。根据在课题研究中的探索实践,笔者提出了以下策略:

㈠设计理念——如何利用数学经验解决问题

首先,教师要正确认识幼儿数学经验和思维发展的关系——幼儿数学核心经验的获得离不开思维的发展,思维的发展依赖于对数学核心经验的运用。数学思维的培养重点在于引导幼儿运用各种思维能力,这些能力不是单独存在于某个或某几个数学活动中,而是在数学活动中综合运用分析能力、综合能力、比较能力、分类能力、判断能力和推理能力的全过程。

其次,联系大班幼儿的实际生活设计问题情境。幼儿是在发现问题、提出问题、分析问题和解决问题的过程中不断发展数学思维能力的。幼儿在解决问题的过程中学习新的数学经验,运用已有数学经验分析问题和解决问题,这不仅是促进幼儿数学思维发展的方法,更是教师在组织数学活动时应该秉持的理念——教师不仅应当引导幼儿去解决问题,也应当鼓励幼儿去提出问题和分析问题,这个过程是幼儿主动运用各种思维能力的积极过程。

㈡设计目标——以发展幼儿数学思维为目标

在传统的数学活动以及当前大部分数学活动中,教师往往会把数学核心经验作为活动的主要目标,而对于幼儿的数学思维能力很容易忽视;或以简单的套话一带而过,而在最后评价活动效果和目标达成情况时,也更加重视幼儿是否掌握某一数学概念。

《3~6岁儿童学习与发展指南》中指出:“让幼儿真实地感受数学在生活中的运用以及数学可以解决生活中的问题。”在数学活动中应充分发展幼儿的形象思维能力和逻辑思维能力,不应为追求知识和技能的掌握对幼儿进行灌输和强化训练。

以发展幼儿数学思维为目标可以为活动的实施奠定方向和基础,避免对幼儿进行机械化的训练;以培养幼儿数学思维为目标会提醒教师在游戏活动中更加关注幼儿如何思考并解决问题,进而对幼儿的学习过程有更加清晰的认知和把握。

㈢设计环节——以游戏化的问题情境逐步推进

不同于具体的数学概念或核心经验,对幼儿数学思维的培养往往使得大多数教师感到迷茫,而将各种数学思维能力的培养落实到游戏化的问题情境中是最好的方法,也是符合幼儿学习特点的。游戏是幼儿的基本活动形式,在游戏中学习符合幼儿的认知习惯和思维发展特点。

在丰富多样的游戏情境中,幼儿会对活动产生浓厚的参与热情和探索兴趣,进而主动去思考问题、解决问题,并在此过程中运用分析与综合能力、比较与分类能力、判断与推理能力,以达到培养幼儿数学思维的目的。

㈣组织策略——关注幼儿的思考过程

1.记录单帮助幼儿设计解决问题的方法或记录操作结果

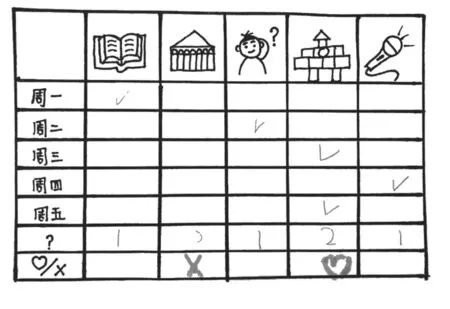

在培养幼儿数学思维的过程中,教师应该注重记录单的使用。例如,在“我最喜欢的区域”中,幼儿在记录单(见图1)上记录了自己一周选择区域的情况并进行统计分析——记录单能够直观地表现出幼儿进区域的情况。教师引导幼儿将个人的记录单汇总成集体的记录单,以此帮助幼儿从记录单中发现更多的信息,进而提高幼儿的分析能力和归纳总结能力。

图1.“我最喜欢的区域”记录单

在数学集体教学活动中,记录单的使用能够有效帮助幼儿记录操作过程,呈现思考过程。记录单的形式可以是表格、思维导图等,当幼儿熟练掌握记录的方法后,还可以自主设计记录单,以提高自身的创新能力。

2.提问引导幼儿说出操作过程或自己的想法

对于学龄前儿童来说,语言能力反应了其思维发展的水平,同时,教师通过幼儿的语言表达能够更好地解读幼儿的思考过程。在活动过程中直接让幼儿说出“你是怎么做的”或“你是怎么想的”,对于多数幼儿来说有一定的困难。教师通过提问梳理幼儿的操作过程,进而启发幼儿深入思考,并大胆表达自己的想法,从而促进幼儿数学思维能力的发展。

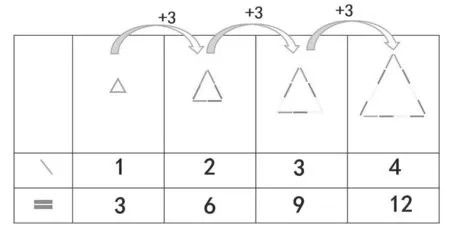

例如,在“再大一点”的活动中,教师设计有层次的问题梳理幼儿的操作过程:你刚刚添了几根黄色小木棍把它变成了大一点的等边三角形?每条边添了几根小木棍?这个大一点的等边三角形每条边有几根小木棍(2根),一共用了几根小木棍?(6根)一共增加了几根小木棍?(3根)幼儿在讲述的过程中逐步推理出小木棍递增的规律,教师则通过提问促进幼儿推理能力的发展(见图2)。

图2.“再大一点”活动示意图

3.低结构材料提供多种操作方式和思考空间

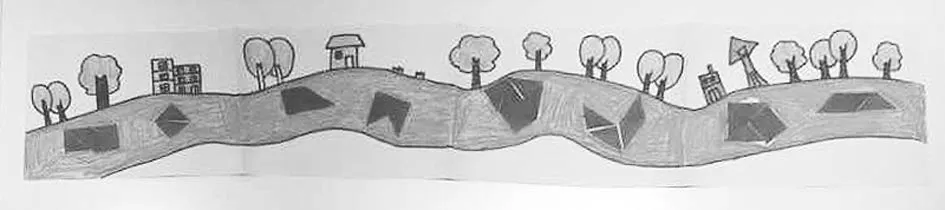

数学活动的材料应源于生活——利用生活中常见的、幼儿喜欢的玩具和用品,让他们在与材料的互动过程中获得数学经验。其中,低结构材料如插塑玩具、积木、串珠、七巧板等因为玩法多样更容易启发教师的活动设计,培养幼儿的数学思维能力。例如,在“铺小路”的活动中,教师请幼儿用若干大小相同的等边三角形组合成不同的图形并将小路铺好,孩子们在旋转、组合的过程中不断尝试和思考,从而提高了其思维的敏锐性(见图3)。低结构材料为教师和幼儿提供了更为广阔的探索空间,同时幼儿在操作过程中提高了解决问题的能力,发展了数学思维,培养了克服困难、勇于接受挑战的学习品质。

图3.“铺小路”活动图片

幼儿数学思维的培养不仅仅局限于集体教学活动,更应当融入一日生活中。教师做好有心人,充分挖掘生活中的各种契机,以促进幼儿数学思维能力的发展。