食物、制度与规训

——基于近代浙东地区孤儿院的分析

2021-09-01成梦溪

成梦溪

(浙江工商大学 人文与传播学院,浙江 杭州 310018)

近代以降,随着国家与社会的转型,儿童慈善事业亦发生相应变化,孤儿院的创办就是一个显著的转变。与传统的善堂、育婴堂相比,孤儿院更为重视教养的职能,集教、养双重职责于一身。相较于普通的学校,孤儿院负有家长的教养责任,而与真正的家长相比,孤儿院的教育更具纪律性与强制性。在一些孤儿的回忆中,孤儿院通常以严格要求、注重纪律等形象存在。这不仅在学习和劳作方面有所体现,在日常最基本的饮食活动中也有着鲜明的表达。文章拟以奉化孤儿院、镇海孤儿院、宁波佛教孤儿院、宁波基督教恤孤院等近代浙东地区的孤儿院为个案,一方面通过食物种类、食物来源来反映彼时的饮食文化,另一方面分析进餐程序中隐含的规则和训导,凸显这一过程中的文化权力特征。(1)近年来,慈善史研究有了新的发展,在区域慈善史、慈善组织、慈善人物、慈善思想、慈善制度等方面均有深化与细化。其中关于儿童救助方面亦有不少成果,如日本学者夫马进《中国善会善堂史》(商务印书馆2005年版),梁其姿《施善与教化:明清的慈善组织》(河北教育出版社2001年版),王卫平《清代江南地区的育婴事业圈》(《清史研究》2000年第1期),俞宁《中国传统慈幼恤孤制度探析》(《安徽史学》2011年第1期),孙善根《民国时期宁波慈善事业研究》(人民出版社2007年版)等论著,明析了明清时期育婴事业的变迁及传统慈幼恤孤制度的思想基础和具体措施。至民国时期,传统慈善恤孤模式为之一变,孤儿院在各地均有设立,如香山慈幼院、奉化孤儿院、西安孤儿教养院、南京孤儿院等均有相关个案研究。总体而言,学界对于近代儿童救助的研究已有关注,且往往从国家与社会的角度进行思考,已具有一定的研究深度,但研究视野依然存在可拓展的空间。文章所运用的饮食与规训这一视角,此前少有论著详细展开讨论。论及饮食,中国的饮食文化研究自民国时期就已在学界展开,近百年的时间里相关成果推陈出新,蔚为大观。近年来饮食文化史研究多集中于民俗研究、区域文化研究、民族和宗教文化研究等方面。受到新文化史的影响,最新的饮食史研究与民族人类学、社会学有着更加密切地结合,但从经济、政治、社会、环境生态等方面的整体性的系统研究尚显匮乏。研究视角颇具新意的饮食文化研究代表作有仲伟民:《茶叶与鸦片:十九世纪经济全球化的中国》,三联书店2010年版;庄孔韶:《北京“新疆街”食品文化的时空过程》,《社会科学研究》2000年第6期;穆素洁:《中国:糖与社会——农民、技术和世界市场》,广东人民出版社2009年版等。最后,有关身体规训的权力谱系学,出自法国哲学家米歇尔·福柯,历史学、政治学、社会学、人类学等学科的研究者都借鉴这一理论在各自领域做新的探讨。其中在历史社会学领域颇具代表性的论著有黄金麟《历史、身体、国家:近代中国的身体形成》(1895—1937)(新星出版社2006年版),作者将身体作为研究对象,与近代中国的历史演变相衔接,由此揭示身体的存在和意义。基于以上研究现状,文章以民国时期浙东地区的孤儿院为例,结合“饮食”与“规训”两个层次,分析饮食与政治环境、社会权力、经济条件的相关性及其文化意义。

一、在地与西化:多样化的食物种类

各地孤儿院所需经费及食品衣物等物资,除却孤儿院自行购买的一部分,大多是靠民众自发捐款筹募的。如浙江奉化孤儿院在筹备创立之初,曾在本地区的各个村落分贴宣传单,向民众筹募物资。由于宣传单是面向普通民众的,因此采用的文字表达极为朴实,直截了当地表明“孤儿院是要靠大家捐募而成的”[1],并详细解释为什么要募捐,募捐款项和物资做何用途,热心捐助的善人们能够获得什么回馈:

孤儿院是要靠大家捐募而成的:因为孤儿院是新创,他的用途很大,像修建房屋那,购置器具那,备办孤儿衣服食用那,聘请先生那,都是在需费,而且数目很大的。预定募基本金十数万,现在着手进行,所以要靠一般地方人士。

有钱的捐钱;有米的助米;世路阔的代为募写;人头广的代为宣传。甚至将来助孤儿鞋袜的也可以,捐几套衣服也是好的。其真出力及多捐钱的人都有官厅奖励,照相悬挂,芳名垂百世不尽的。……诸位地方人士呀!诸位善男信女呀!你们如果发现一点良心,要做一点公德(公益),务请捐助孤儿院![1]12-13

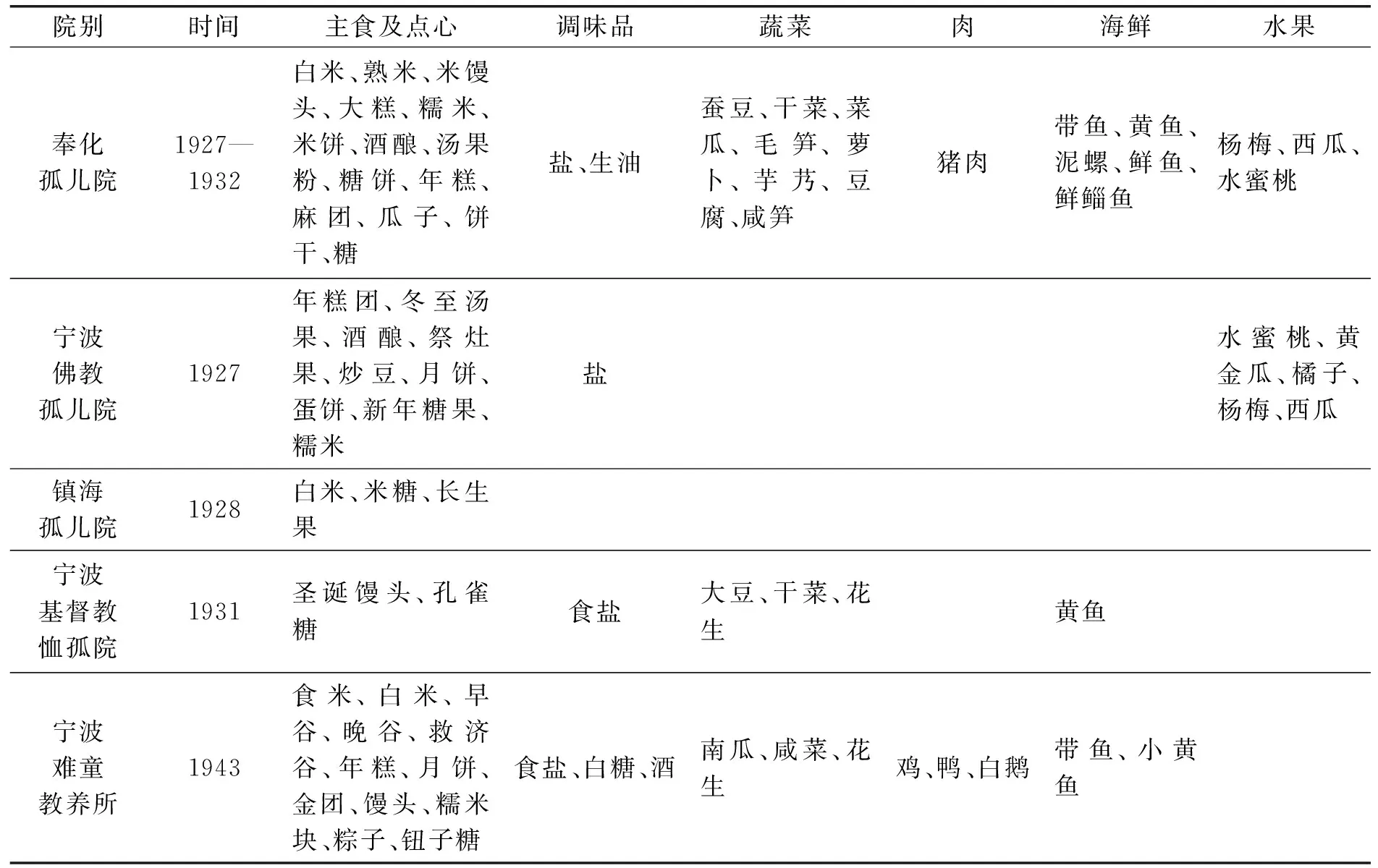

那么孤儿院究竟能获得哪些食物呢?笔者对近代浙东地区的五所孤儿院:奉化孤儿院、宁波佛教孤儿院、镇海孤儿院、宁波基督教恤孤院及宁波难童教养所,(2)这五所孤儿院中,宁波基督教恤孤院成立最早,于1912年由宁波中华圣公会浸礼会与中华基督教会圣道公会基督徒会所合办,招收男性孤儿,院址设于宁波高桥。镇海孤儿院成立于1924年,由前县知事盛鸿焘发起创设,院长周星北,院址设于镇海东门外。奉化孤儿院成立于1927年,由庄崧甫、张泰荣等本地乡绅发起筹设,院长庄崧甫,院址设于奉化大桥。宁波难童教养所成立于1941年,由政府设立,收养战争时期出现的大量难童,地址位于宁波北门孝闻街。在不同时期获得的捐助食物做了整理:

表1 宁波地区孤儿院所获捐助食品汇总

由表1可见,当地民众捐助的食物种类,具有极其鲜明的地方特色。就奉化孤儿院而言,其所在奉化县的地貌接近于“六山一水三分田”,三面环山,一面靠海。因此,在奉化孤儿院获得的食物中,既有毛笋等山区多见的食物,也有鲜鲻鱼等地方特色海产品。同样,宁波难童教养所、宁波基督教恤孤院的物品捐赠清单中也出现了带鱼、黄鱼等当地日常食用的海产品。就水果而言,奉化孤儿院和宁波佛教孤儿院所获捐的水果均为浙东地区的特产,如杨梅、水蜜桃等。据《民国奉化县新志稿》(1948年)所载,奉化本地农产主要有“米、麦、豆、甘蔗、油菜子、玉蜀黍、高粱、桑、茶、白菜、笋、萝卜、芋艿、茭白、桃子、栗子、李子、杨梅、梅子”[2]。以上农产品在奉化孤儿院获得的捐赠食物中多有出现,可见地方志所载食物确实是本地民众日常易于获得且喜爱食用的。而人们也往往会将这些易于种植或购买的地方特色农产品捐赠给孤儿院,供孤儿食用。

江浙地区将稻米作为主食,辅以米制的各类点心,孤儿院同样如是。从表1即可看出,位于浙东地区的五所孤儿院,获捐食物主要还是白米及米制的点心。年糕、米馒头等都是当地常见的米制点心类食物,至今依然如此。而对比同一时期位于陕西的西安孤儿院,其主要供应的食物是用小麦磨成的面粉,孤儿们一日两顿[3];位于黑龙江的巴彦孤儿院,主食是小米饭,配菜则是酸菜汤和豆芽汤[4]。由此观之,食物的存在与选择离不开地理因素。地理纬度与气候的差异带来了植被与栖息物种的区分,因而食物出现了地域性变化,这种变化,“在农业出现以后,其差别便愈益明显”[5]。南方以稻做主食,北方则以麦做主食,这一地域性主食选择,千百年来基本未有大的改变。

人口流通、民族迁徙、交通和商业的发展带来了各地饮食的融合。据既有研究,古代中国饮食有过几次大融合时期,分别在南北朝时期、宋元时期[5]69-70。这两次饮食大融合奠定了中国近代饮食文化的基础。事实上,随着近代中国与世界的接触与碰撞,饮食产生了又一次的大融合。西式食品开始出现在中国人的餐桌,西式烹饪方法也有所传播。这一点在孤儿院饮食内容上即有所体现。民国时期孤儿院获捐的食物中,既有饼干、新年糖果、孔雀糖等西式点心,也有糖饼、麻团、祭灶果等中式点心,显然中式和西式的点心都是孤儿们在日常生活中能够品尝得到的,遑论社会上的一般儿童。民国时期中西饮食文化交融的深度可见一斑。

此外,奉化孤儿院所获捐的饼干,镇海孤儿院所获捐的米糖,宁波难童教养所获捐的钮子糖,宁波佛教孤儿院所获捐的新年糖果,这些都可归属于零食制品。零食制品出现在捐助中,充分体现了孤儿院以儿童为帮扶对象的特征。

二、优渥与糊口:差异化的饮食水平

孤儿院的食制各不相同。同样是1930年代,浙江宁波基督教恤孤院为早上喝粥午晚吃饭,每顿配小菜四盆[6],即一日三餐、一粥二饭制;江苏南京孤儿院提供孤儿“每日三餐,两饭一粥,吃饭时四人一桌,一菜一汤,每周加荤菜牛肉一次”[7],即一日三餐、一粥二饭制;湖北宜昌圣母堂孤儿院为一日三餐,“孤儿每天早餐吃粥饭,午晚餐吃干饭,平时吃饭只有一碗小菜,每星期吃一次肉”[8],同样是一日三餐、一粥二饭制;福建孤儿院提供“八个人一桌,早晚吃稀饭,午则吃干饭,早上配些咸菜,中午及晚饭也有鱼肉配饭”[9],即一日三餐、一饭二粥制度;上海土山湾孤儿院“孤儿们每日一饭二粥,吃的是户口米”[10],也为一日三餐、一饭二粥制;陕西西安孤儿院则是一日两餐,以面粉及面粉制品为主食。

民国时期的饮食水平,基于地域环境不同、经济条件不一,各阶层贫富差异较大。据1930年代浙江经济所统计科所编《杭州市经济调查》所言,杭州市民“每日三餐中,通常以一粥两饭为多,约占市民十之七八。一粥两饭,即早餐用泡饭代粥,中、晚餐吃米饭。大户殷实,兴眠不能按时,多食两点两饭。穷苦之家,则食两粥一饭,但为数甚少”[11]。江苏省江阴市内民众也同样贫富差距显著,条件宽裕的家庭一般每日三餐,早餐有大米粥配糕点和小碟佐菜,中餐为米饭与四碟以上配菜,晚餐往往比中餐更丰盛。普通农民家庭,农忙时会吃到每日四顿,农闲时一日三餐,荤菜少吃。穷困的农户,则一日两餐,食物也以菜饭、菜粥为主,仅仅是维持生存[12]。

就可见资料而言,抗战之前浙江、江苏、上海、福建、湖北等地孤儿院的食制设置基本达到了普通市民家庭的饮食水平,一日有三餐,一粥二饭或一饭二粥,副食部分配有各色蔬菜、肉、鱼,随着捐助物资的不同有时会有水果、糕点等食物补充。其中,能够设置一日三餐、一粥二饭制的孤儿院一般都是经济条件较好的,如奉化孤儿院、宁波基督教恤孤院和南京孤儿院等。若是进行更加细微的考察则可发现,近代江浙地区的部分孤儿院的食物供给比一般家庭可能还要略好一些。

根据奉化孤儿院编撰分发的报告册,该院在1930年有常年教职员13人,孤儿95人,该年食物支出约3384元。1930年宁波的米价平均价格约为13.2元,该笔支出可换得大米约256石[13]。根据既有研究,民国时期一个成年男子每年所需粮食,折算成食米数量约为3.6石,儿童减半约为1.8石[14]。理论上,奉化孤儿院只需219石即可满足日常所需,而实际上孤儿院购买的食物约是正常水平的1.2倍。这还不包括孤儿院自产的粮食以及募捐得来的食物,若加上这些,孤儿院的粮食供给可能超过平均水平更多。根据同样的方式测算,在1928年,镇海孤儿院粮食供给约为正常水平的1.5倍,而宁波佛教孤儿院在1927年更是达到了1.7倍。(3)镇海孤儿院在1928年有教职工20人,孤儿60人,食物支出约2989元;宁波佛教孤儿院在1927年有教职工16人,孤儿101人,食物支出约5539元。参见《宁波佛教孤儿院报告册》(第10期),宁波档案馆藏,旧32-1-8;《镇海孤儿院报告册》(第3期),宁波档案馆藏,旧32-1-9。1930年宁波米价参见社会经济调查所编《浙江粮食调查》,上海:商务印书馆1935年版,第117-119页。

当然,并不是所有慈善机构的粮食供给都是充足的。同样是在宁波,伯特利妇女爱养所的饮食条件就较为恶劣。1930年,奉化孤儿院的募捐主任张泰荣前往参观时,发现该所与其他慈善机构如宁波佛教孤儿院及奉化孤儿院相比,经济上特别困难:“仅观病人一部,粮食简单,每日二粥一饭,菜仅一碗,其惨苦情状有不忍卒言者矣”[15]。在张泰荣看来,“二粥一饭”“菜仅一碗”已是极其“惨苦”的经济困境了。然从全国范围内看,这类“惨苦”的孤儿院并不在少数。例如,上海土山湾孤儿院,即便是抗战爆发之前,其日常食制也是设为一日两餐,勉强维持“糊口”而已。

食制的设置并非始终固定,而是随着孤儿院自身粮食资金来源充足与否进行相应调整。民以食为天,慈善组织运作体系中至关重要的,除了资金之外,便是维持生存的粮食了。孤儿院往往以募款和募谷作为最主要的募捐事项。孤儿院人士外出募捐时,募谷和募款同时进行,相机行事。捐者若是有足够余粮,直接捐粮;若是捐者家中余粮不多,会改行捐款。民国年间的慈善组织,历经了军阀混战、国民军北伐、抗日战争乃至于其后的国共内战,他们所面对的是随时动荡不安的社会环境。社会失序之时,生存所系之粮食往往也会出现问题。普通民众维持小家生存尚且十分不易,何况要维持偌大一个慈善机构。

由奉化孤儿院的粮食获得情况可知,孤儿院作为慈善机构,其粮食来源基本分为三种渠道:募捐、自置田产以及自费购买。时局的变化使得孤儿院的粮食来源渠道发生了相应的变动。抗日战争爆发后,孤儿院的粮食来源渠道有所改变,除却原先的三种渠道外,增加了一种渠道,即购买政府平糶谷,并且时常先借谷后付款。(4)不过,尽管奉化孤儿院找到了多种获得粮食的渠道,但抗战期间依然时常陷入粮食紧张的困境。据奉化孤儿院所经历的具体过程,院中粮荒的出现大概有以下几个原因:1.孤儿人数时有增加。2.孤儿院田产有一部分处于沦陷区内,无法保证收益。3.自有田产每年新谷收割时间不定、数量不定,往往在募谷、赈谷短缺需要田产补充时,田产之谷却还青黄不接。4.抗战期间物价变动极大,谷价变化影响了孤儿院所能获得粮食的多少。5.战争时期社会秩序混乱,孤儿院的粮食物资数次遭到日伪及土匪抢劫。关于抗战前后的奉化孤儿院募捐情况,参见成梦溪:《抗战前后慈善组织的募捐经营研究——以奉化孤儿院为例》,载《历史教学问题》2014年第6期。

作为最主要且重要资源的粮食,在战争时期,处处受制。孤儿院也无法逃避社会动荡所带来的粮食危机,各地孤儿院大多曾面临过粮荒困境。为了节省粮食开销,孤儿院只好从食制上着手改变。上海的土山湾孤儿院,陷入粮荒之际,全体孤儿就只能改喝麦皮汤,且只有早晚两顿[10]96。湖北宜昌的圣母堂孤儿院,在日军占领宜昌时期,粮食供应困难,无法再维持原本的一粥二饭制,孤儿们只能一日三顿稀粥度日,即“三粥制”,或是用麦麸做粑粑吃[8]。原先位于奉化县城内的奉化孤儿院,在奉化县沦陷后搬迁躲避到山区,仍受到敌伪和日军对于沦陷区经济控制的影响。尽管有上述三种渠道获得粮食,依旧陷入粮荒。从1941年2月开始,奉化孤儿院在不参与劳动的人员中实行“一饭二粥制”,需要劳作的院设农场为“一粥二饭制”。在之后两年的时间里,粮食更为紧缺,孤儿院不得不实行“三粥制”。直到抗战胜利后,奉化孤儿院才恢复原有食制[16]993。

三、限定与循例:规范化的进餐制度

对于饮食的规范与训练,是孤儿院教养功能的一种鲜明表达。孤儿进入孤儿院,即为规训的开始。饮食则是规训中必不可少的一环,并与整体的空间安排、时间规定相融合。

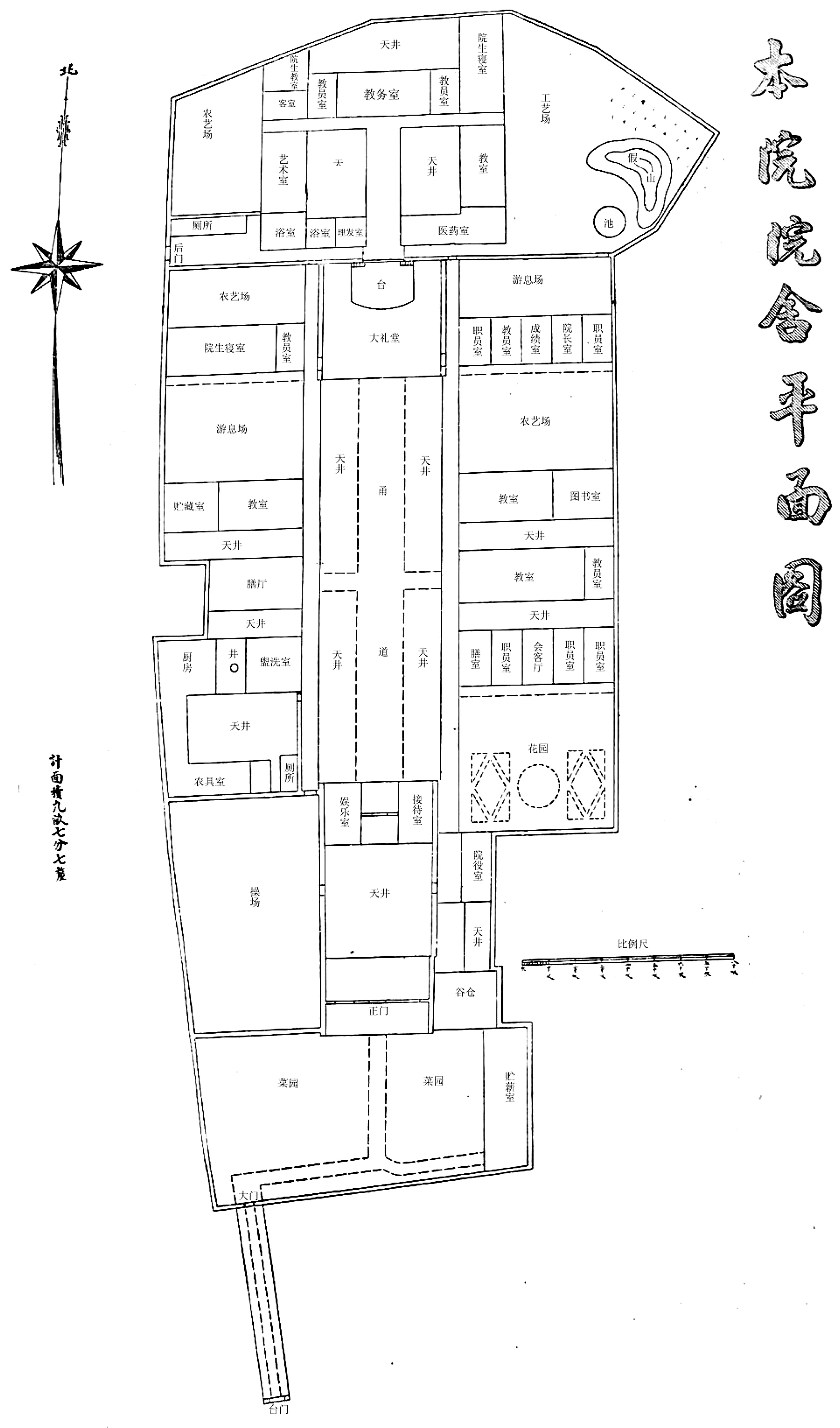

规训伊始,空间为最基本的着手单位。正如福柯所言:“纪律首先要从对人的空间分配入手。”[17]不论是教育还是抚养,空间是重要的依托条件。因此,孤儿院院舍的建设和布局承载着教化功能。以奉化孤儿院为例,该院筹备之时,蒙奉化县议会开会议决将原校士馆拨充作孤儿院院舍,并由道尹公署备案通过,张泰荣、胡振亨、宋汉生等筹备员一同筹划修造院舍。如何分配教室、寝室、办公室、饭厅等各类设施,对于从未接触过建筑设计的张泰荣而言,难度甚大。他在日记中坦陈:“邀木匠沈阿妙复同汉生先生并泥水匠,至考棚估看工程并支配房屋,觉是项知识之缺乏,估计时则茫无头绪,可见吾人做人之混沌。平日只知有居住,不知建筑之苦难,今而后可知一事一物,都非易易,吾人应随时随地而究察各项知识也。”[18]但作为负责人之一,他在此时体现出了好学且具有责任感的一面。他自行绘制了院舍分布图,与其他筹备员一同讨论后,暂定下院舍草图,交与木匠、泥水匠等技工估价并施工,至1927年孤儿院开院前完工。

修建好的院舍布局如图1所示,孤儿院占地面积为九亩七分七厘,约等于6514平方米。面积极大,建筑成一个封闭的场所。这样的设计,一方面将本可能流浪于外的孤儿们划归到一处,整合归置在固定场所,为他们提供落脚之处;另一方面则是有助于教职员控制并教养孤儿,通过日常教育与训练,将秩序与纪律深植于每个孤儿感官之中。

图1 奉化孤儿院院舍平面图资料来源:《奉化孤儿院报告册》(第2期),宁波档案馆藏,旧184-4-31。

与一般的学校不同,孤儿院采取的是完全寄宿制。孤儿入学后,据规定其亲属或关系人不得无故干涉孤儿教养问题。因此,孤儿院的封闭性更甚于普通学校。院中房屋类型多种多样,有文化课程学习所用的教室、图书室、艺术室、游息场,有职业教育学习所用的农艺场、工艺场,有生活所需的寝室、浴室、理发室、医药室以及厨房、膳厅、菜园、谷仓等,也有教职工办公使用的教员室、职员室、会客厅、接待室等。同时,为兼顾美观与休闲,孤儿院内还设计了花园、池塘、假山等装饰性建筑。

空间规划完整之后,便是对时间的合理分配。孤儿入院后,其原先松散无序的时间,开始按照课程、劳作、休息等各项活动而分别规定。时间的划分使用产生了具有固定节奏的纪律,而纪律的加强又深化了时间管理的细致程度。

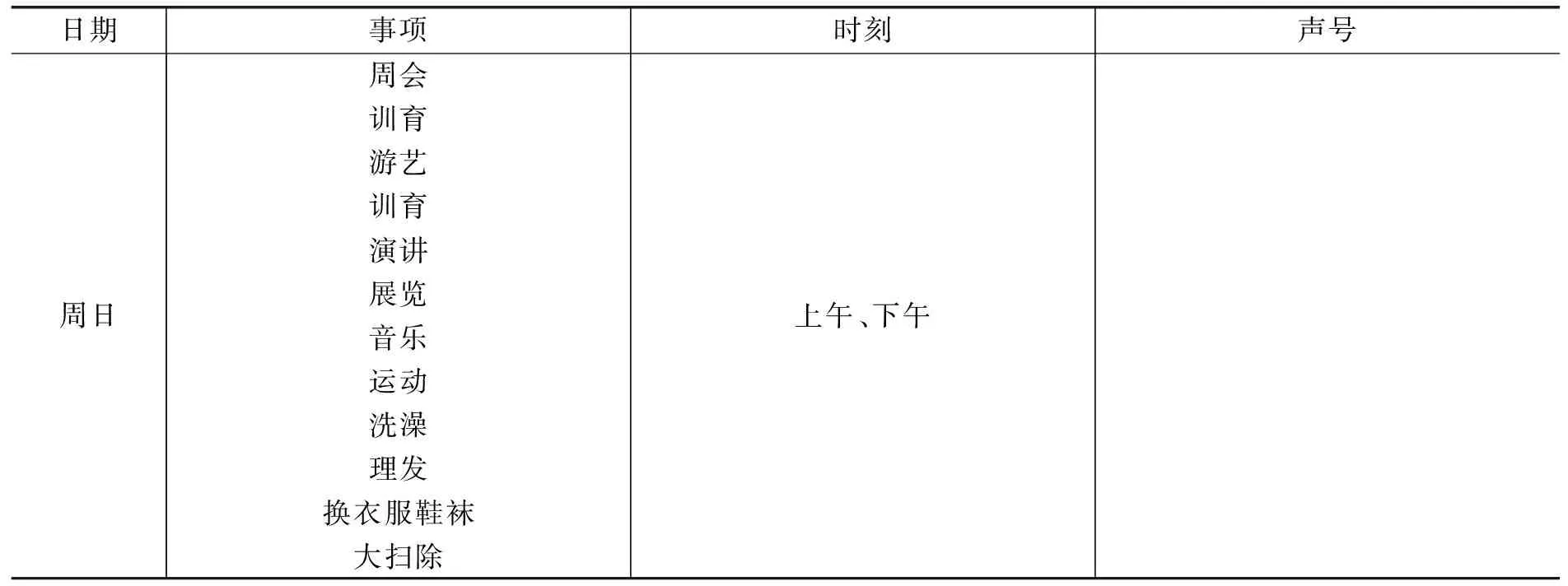

宁波佛教孤儿院的生活作息表极具代表性,奉化孤儿院在创办初期曾派人前去参观取经,制定了相似的日课表与作息时间表,(5)张泰荣于1928年8月与其他教员一同制定了孤儿院的日课表与作息时间表,由此确定了孤儿的日常作息时间。参见《张泰荣日记》(卷1),宁波出版社2015年版,第385页。具体如下:

(续表)

资料来源:《宁波佛教孤儿院报告册》(第10期),宁波档案馆藏,旧32-1-8。

如表2所示,孤儿院的时刻分割极为精细,不再使用传统的模糊时辰,而是采用西式精确时钟制度,将各项活动放置于固定节奏中,使孤儿院中的所有人,包括教师、孤儿、工人,都按照严格的规律活动。周一至周六为日常作息,周日为休息日作息。正常作息下,孤儿们上午5点起床,7点半开始上课。上午4节课、下午3节课,晚上自习,至晚8点就寝。除上课外,每日留出固定时间段用来西乐队练习、图书馆阅读以及运动。时间间隔由四种声号表示,为吹号、吹笛、摇铃、打钟,分别按照生活作息、活动或上课等不同项目而设置不同声号提醒。孤儿的三餐时间分别为早餐6点到6点20分、午餐12点到12点20分、晚餐18点10分到18点30分。进餐时间均为20分钟,比较紧凑但足够使用。在固定的时间钟点规范下,每个孤儿都形成了统一的时间观念和集体观念,形成了一致的社会行动模式。

将时间与空间如同坐标般限定之后,孤儿院便要关注进餐过程的规范化了。在孤儿院看来,孤儿的进餐过程是需要通过不断的训练,以规定的方式和步骤来规范他们的身体。从而使每一孤儿养成适宜的行为,与正常家庭的孩子一样顺利地融入社会。见宁波佛教孤儿院的膳厅规程、分食规程及宁波基督教恤孤院饭食记录如下:

膳厅规程(宁波佛教孤儿院)

(一)孤儿膳食定有一定时刻鸣钟后即集大礼堂整队排列,由值日员司令鱼贯入膳厅,不得争先恐后。

(二)每桌七人入厅后须依照席次表坐定,不得擅自更换。

(三)全体入席后闻吹笛声方可举箸。

(四)每桌设桌长一人,司开菜之先后及饭碎之落地。

(五)进食宜细嚼慢咽,不得谈笑。

(六)渣滓壳皮不得抛弃地上。

(七)小菜如有腐败不洁时桌长得起立报告值日员更换之。

(八)食毕将碗筷等安放端正方可出厅。

(九)虽盛夏时不得赤膊跣足。

(十)孤儿如有疾病不能进食由救护团另给以相宜食物。

分食规程(宁波佛教孤儿院)

(一)诸大善士如有乐助果饼由师长酌定时间列队分食之。

(二)分食时先由师长说明某物系某大善士乐助各儿须肃立牢记。

(三)食物须依师长分配不得争多论少爱肥嫌瘦。

(四)所得食物须在列队处食完不得剩余储藏。

(五)食剩瓜皮果壳须放在指定处所不得随意抛弃地上。

(六)食毕须至盥洗室洗手抹口不许用衣袖揩抹[19]。

饭食(宁波基督教恤孤院)

每日三餐,每桌坐七人,早晨用粥,小菜四盆,午晚两餐用饭各小菜四盆一羹。每桌设桌长一人,未吃之先由各桌长将小菜如数分做平均的七分,每人各得一分,以免纷争,且合卫生。倘有患病而在院调养之学生,则每餐改吃粥以适于消化。病后之学生则予服鱼肝油,藉资补养。在夏季日长之时而往田间工作者,则于午后三时吃点心一餐。凡大善士赏赐食物或孤儿家属带来之吃食,必分给大众共享。每遇节期,小菜特别丰盛[6]31。

在孤儿院所设置的进餐过程中,首先,每位孤儿要按照规定时间进入膳厅,且排好队列按次序轮流进入。进入膳厅后,每个人按照座位表依次入坐,每桌坐7人,设桌长1人。也就是说,先在空间上将每一独立的个体排列整齐,将身体限定在固定位置。其次,开席时间由吹笛声提示开始,有明确的时间分隔标志。最后,进食遵循分餐制,由每桌的桌长负责将小菜平均分成7份。进餐过程中,每个人的进餐行为需轻缓柔和,细嚼慢咽,而且不能大声喧哗或相互谈笑。另外,保持整洁非常重要,一方面是食物和餐具方面的整洁,例如吃剩的渣滓壳皮不能随意丢弃在地上,吃完后要将碗筷安放端正才能离开;另一方面是进餐者自身的整洁,即衣着整齐,“虽盛夏时不得赤膊跣足”。就食物方面而言,食物若是坏的,可以报告老师调换,但不能挑食,也不能在食物中挑肥拣瘦。若有患病的孤儿,则会特别关照,将米饭换成易于消化的粥食或补充服用鱼肝油以加强营养。

以上进餐规则,倒不仅仅在孤儿院内备受关注,社会中的家长一般也都会关注儿童在进餐中的坐姿、时长、进餐专心程度等外在表现。不过,有时成人会忘记儿童在进餐过程中的主体意识,比如对不同食物的好奇、对进餐的热情程度等,或可说规训压制了部分主体意识的展现。这一点在孤儿院比社会中各个家庭自行的规训更为明显,人们感觉到孤儿院如流水线般培养着孤儿。毕竟相比家庭,孤儿院的社会化机能要强于保护机能。(6)家庭在促进孩子成长发展的角度上具有两种机能:1.家庭具有能够防止孩子免受社会压力的作用,即具有保护的机能。2.具有取代社会向孩子传达社会要求的社会化作用,即具有社会化机能。参见森重敏:《孩子和家庭环境》,愚心译,人民教育出版社1984年版,第42页。从结果上看,孤儿院的社会化机能卓有成效,经过教师“对进餐速度的把控、进餐时间的安排、进餐姿势的纠正、进餐过程的监控、进餐效果的评定、进餐情况的反馈”[20]等多种规训手段,孤儿院终究是成功地将外在的规范内化为儿童的自觉行为,将孤儿们塑造成了适应于一般社会规则的、符合社会要求的社会人。

四、结 语

散布于社会的孤儿,弱小无助,无人教导,四处流浪,居无定所,易于对社会秩序产生消极的影响。1918年时任宁波次警厅长的严友潮这样说道:“略云各国警察调查统计,所列犯罪者十人中,有七八人为幼无父母之孤儿,可知失教养之儿童,常易陷入于不幸之境遇。今有孤儿院为若辈谋教养之方,使将来不至流为乞丐、盗贼。是院之设,直接造福于孤儿,间接实造福于社会与国家云云。”[21]宁波府教育会副会长、浙江咨议局议员、宁波佛教孤儿院居士院长陈训正亦表达了设立孤儿院的社会意义。“天下无告之民四,而孤为甚……若夫幼而无父之孤,则生之方始者也,譬诸草木株株然句曲之萌耳,极生之量而无沮。其葱茏所至,可以为骈章之植,连抱之材。而当其始,则所以躪践之而摧伐之者,一鸡犬之扰霜霰之集而已足矣。天下至伟大之人物,莫不成于襁褓之中,人群之兴替系为故,此无告之孤仁者尤惜之,徒惜不足以为仁,必有其方以处之,使不至于躪践摧伐而失其生之量,此孤儿院之所由立业也”[19]3。清末民初时,官绅均已意识到教养孤儿之于稳定社会秩序的意义重大,因此,他们积极支持各地各类孤儿院的设立。

地方慈善人士适时肩负起了设立孤儿院等慈善机构的重任,通过自身关系网络联结工商界、政界、军界以及基层社会各群体,完成了从设立、收养、教育到就业等一系列慈善流程。食物为人所必需,尤以粮食为生存之本,慈善组织人士努力拓展各种渠道保证日常生存所需食物,依照粮食储备情况与自身经济条件安排适当食制。从院舍空间布局、卫生规定、时间日程安排、进餐过程训练等方面则可以看出,慈善人士重新安排了传统的时间和空间,以新式的规训方法培养孤儿,使培养内容顺应时代变化。他们将身体纳入由种种细则构成的规训框架内,将外在规范通过日常规训内化至意识之中,使得不安定的孤儿群体成为适应社会规则的个体,成为应对社会分工体系的个体,成为稳定社会秩序的个体。在此过程中,社会关系得到了不断的调整和再生产。