黄河中游煤矿区沉陷黄土坡面土壤养分空间变化规律研究

2021-08-31宋世杰梁跃强

刘 具,宋世杰,杜 麟,杨 磊,梁跃强,程 坤

(1.中国煤炭工业协会咨询中心,北京市朝阳区,100013;2. 西安科技大学地质与环境学院,陕西省西安市,710054)

煤炭作为我国的主体能源,长时期内对保障国家能源安全发挥着重大作用[1]。黄河流域不仅是我国重要生态屏障,更是煤炭资源主产区,素有“能源流域”之称,我国煤炭资源的开采主要集中在黄河中上游,这些区域大多处于干旱、半干旱地区,生态环境脆弱[2-4]。煤炭开采不可避免地引发生态环境损伤,加剧水土沉陷流失、耕地损失、植被退化。有学者曾提出自然与人工干预相结合的修复方式[5],并指出采煤扰动下植被修复可有效降低土壤有机碳及氮磷养分含量[6-9]。虽然开采沉陷及其衍生的生态环境损害复杂多样,但土壤质量损伤是生态环境负效应的关键要素,而有机质、铵态氮、磷和钾等养分含量是表征土壤质量的核心指标,且极大地制约着地表植被的生长状况和修复方式。在治理开采沉陷过程中,黄土坡面会产生各种变形,导致坡面土壤养分产生显著空间异质性[10-12]。

本文以黄河中游煤矿区陕北张家峁矿区井田为研究对象,主要研究陕北煤矿区沉陷黄土坡面土壤养分的空间变化特征与规律,用于指导沉陷区生态修复工作,具有重要的科学价值和实践意义。

1 研究区概况

研究区位于陕西省榆林市神木县北部张家峁井田,地处陕西省榆林市神木县北部,属典型中温带半干旱大陆性气候,冬季寒冷、夏季炎热,昼夜温差悬殊,多年平均气温为8.5℃,最高气温为38.9℃,最低气温为-28.5℃,平均降水量为436.7 mm,多集中于7~9月,平均蒸发量为1 907~2 122 mm,是降水量的4~5倍,多年平均风速为2.5 m/s、最大风速为25 m/s,冻土最大深度为146 cm。研究区除西南角外均为黄土沟壑地貌,地表为第四系中上更新统黄土,厚度一般为50~100 m,坎陡沟深、梁峁相间。井田全区主采煤层为3-1煤层、埋深为0~108 m、平均厚度为2.84 m,在长壁综采开采方式下开采沉陷发育明显,地表下沉系数约为0.7。

2 材料与方法

2.1 布点与采样

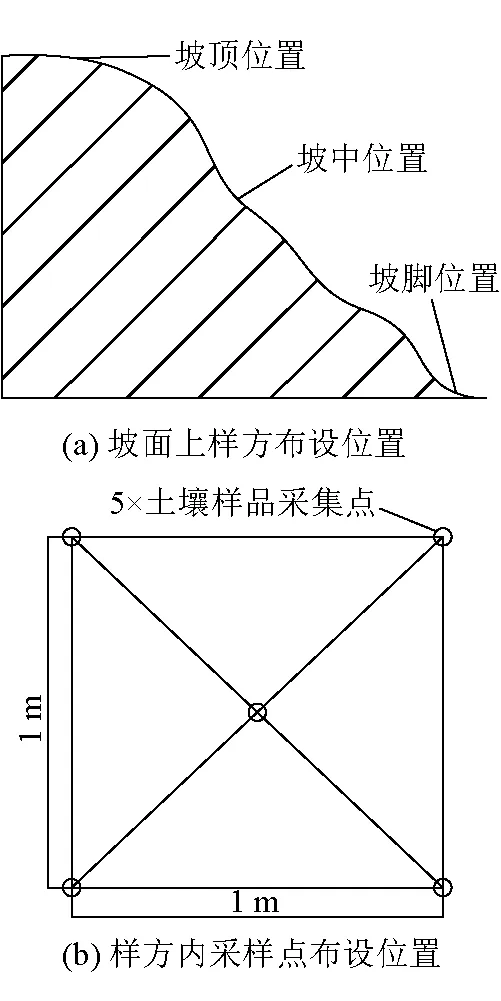

在研究区选择沉陷稳定(2 a左右)的3处形态、大小相近的典型黄土坡面,分别在坡顶、坡中和坡脚的3个部位随机布设3个1 m×1 m的采样方,采用“五点法”分别采集0~10、10~20、20~40、40~60 cm等4个深度的土壤;将每个黄土坡面不同部位、相同土层深度土壤充分混合后,分别装入纯棉布袋;将同区域未沉陷且形态相似的黄土坡面作为对照,按相同方法采集土壤样品;共采集48个样品。研究区沉陷黄土坡面土壤样品采集示意图如图1所示。

图1 研究区沉陷黄土坡面土壤样品采集示意图

2.2 样品处理与检测方法

样品经晾晒、除杂、研磨、过筛等处理,采用总有机碳分析仪(Vario TOC)测定有机质含量,全自动流动分析仪(AA3)测定铵态氮含量,电感耦合等离子体(PerkinElme2000,ICP)测定速效钾含量,可见分光光度计测定速效磷含量,每项平行测定3次,取算数平均值作为该项测试的最终值。

2.3 数据处理

实验数据采用SPSS 21.0软件进行显著性分析和相关性分析,所得图件采用Origin 9.1软件绘制。

3 实验与数据分析

3.1 室内实验

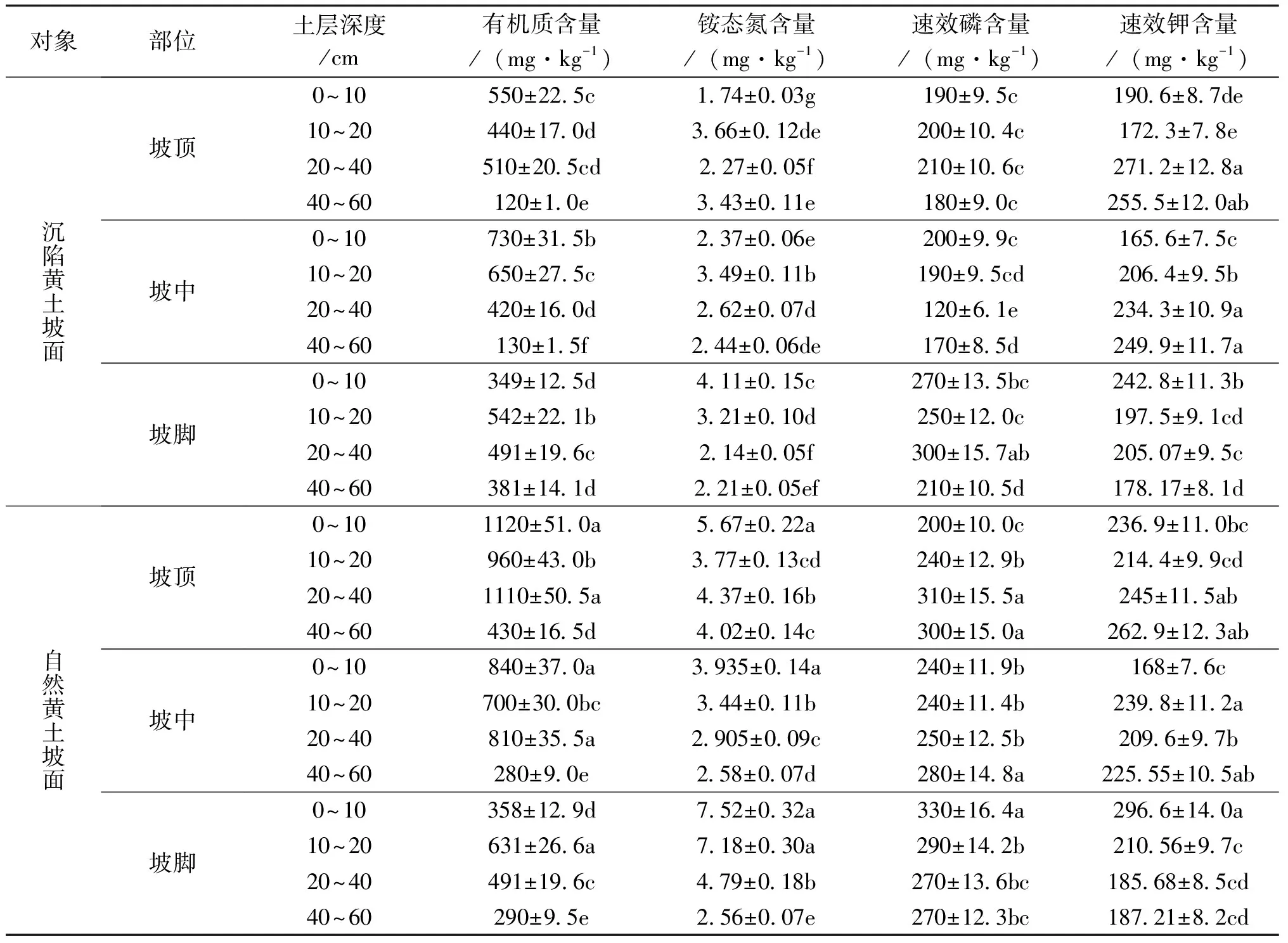

通过室内实验,测定了土壤有机质、铵态氮、速效磷、速效钾等养分指标,陕北煤矿区沉陷黄土坡面土壤养分含量测定结果见表1。

表1 陕北煤矿区沉陷黄土坡面土壤养分含量测定结果

3.2 数据分析

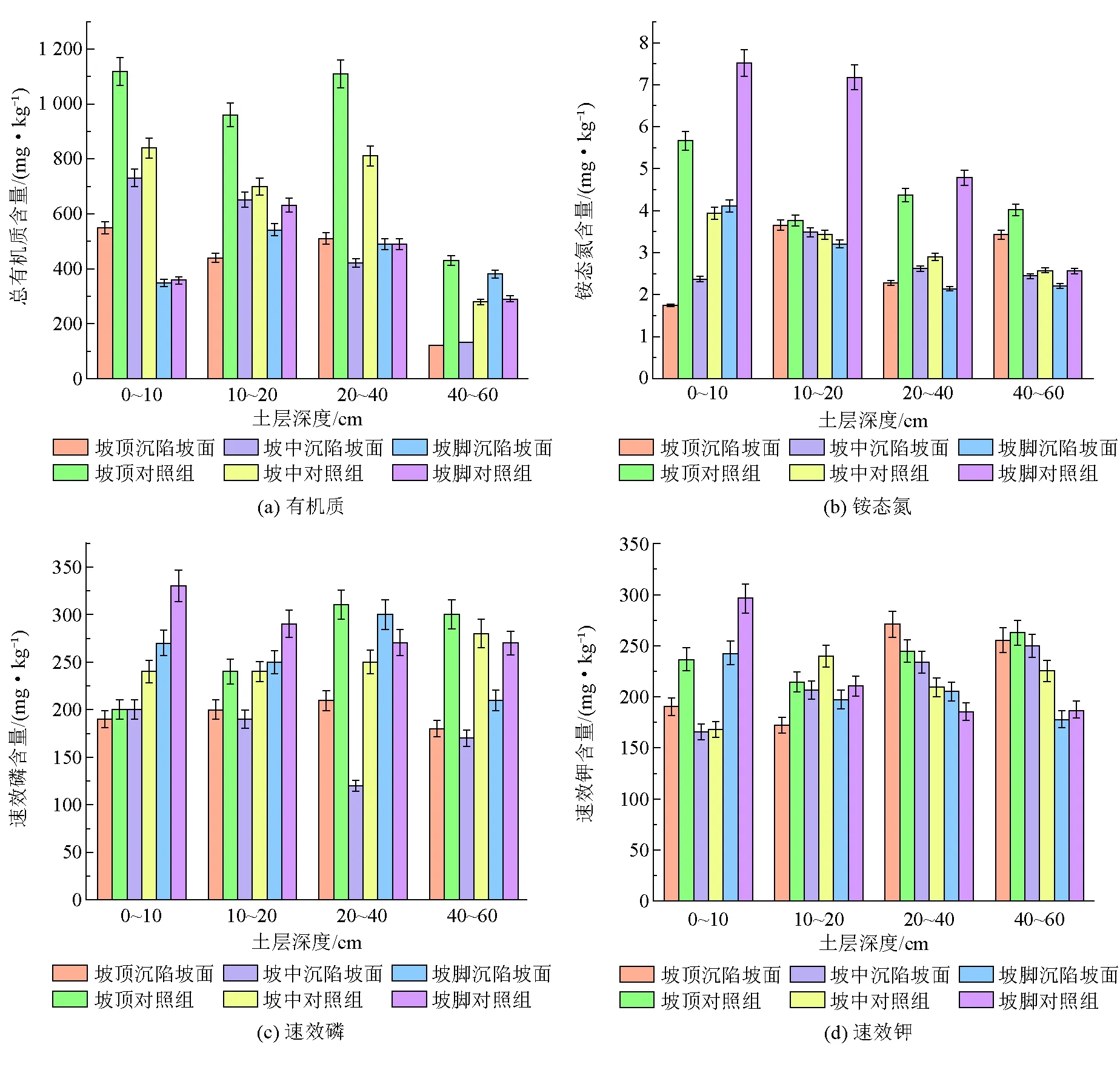

根据检测结果绘制了不同部位及土层深度下各土壤养分含量情况,陕北煤矿区沉陷黄土坡面不同部位及土层深度的土壤养分对比如图2所示。

3.2.1 沉陷黄土坡面土壤有机质空间变化规律

由图2(a)可以看出:

(1)沉陷黄土坡面土壤有机质含量在不同土层垂直深度上存在明显差异,坡顶0~10 cm土壤有机质含量为550 mg/kg,是40~60 cm土壤的4.6倍;坡中0~10 cm土壤有机质含量为730 mg/kg,是40~60 cm土壤的5.6倍;坡脚10~20 cm土壤有机质含量为542 mg/kg,分别是0~10 cm、40~60 cm土壤的1.6倍和1.4倍。对于坡顶和坡中,沉陷黄土坡面土壤有机质含量均呈现随土层深度增加而逐渐降低的变化趋势,且在坡中最明显,有机质含量主要集中于0~20 cm土层土壤中;对于坡脚,有机质含量随土层垂直深度增加而表现为先增加后下降的变化趋势,有机质含量主要集中于10~40 cm土层土壤。

(2)与对照组相比较,沉陷黄土坡面任何部位和任何土层垂直深度中的土壤有机质含量均有所损失。从不同坡面部位角度看,垂直深度为0~60 cm以内的不同坡面部位土壤有机质平均损失率由大到小的排序为坡顶(55.2%)>坡中(26.6%)>坡脚(0.4%);从不同土层深度角度看,3个坡面部位的各层土壤有机质平均损失率由大到小的排序为20~40 cm(41.0%)>40~60 cm(36.9%)>0~10 cm(29.8%)>10~20 cm(28.8%)。由此可见,开采沉陷造成了全坡面土壤有机质含量的损失,而坡顶20~40 cm土壤损失最为严重。

图2 陕北煤矿区沉陷黄土坡面不同部位及土层深度的土壤养分对比

3.2.2 沉陷黄土坡面土壤铵态氮的空间变化规律

由图2(b)可以看出:

(1)沉陷黄土坡面土壤铵态氮含量在不同土层垂直深度上存在明显差异,坡顶10~20 cm、40~60 cm土壤铵态氮含量为3.66 mg/kg、3.43 mg/kg,分别是其它2层土壤平均含量的1.8倍和1.7倍;坡中10~20 cm土壤铵态氮含量为3.49 mg/kg,分别是0~10 cm、40~60 cm土壤的1.5倍和1.4倍;坡脚0~10 cm土壤铵态氮含量为4.11 mg/kg,是40~60 cm土壤的1.9倍。由此可见,坡顶铵态氮含量主要集中于10~20 cm及40~60 cm土层土壤中,坡中铵态氮含量主要集中于10~20 cm土层土壤中,坡脚铵态氮含量主要集中于0~20 cm土层土壤中。

(2)与对照组相比较,沉陷黄土坡面任何部位和任何土层垂直深度中的土壤铵态氮含量均有所损失。具体而言,从不同坡面部位角度看,垂直深度0~60 cm以内的不同坡面部位土壤铵态氮平均损失率由大到小的排序为坡脚(47.1%)>坡顶(37.7%)>坡中(15.1%);从不同土层深度角度看,3个坡面部位的各层土壤铵态氮平均损失率由大到小的排序为0~10 cm土层(52.0%)>20~40 cm土层(41.5%)>10~20 cm土层(28.1%)>40~60 cm土层(13.2%)。由此可见,开采沉陷造成了全坡面土壤铵态氮含量的损失,而坡脚0~10 cm土层土壤损失最为严重。

3.2.3 沉陷黄土坡面土壤速效磷的空间变化规律

由图2(c)可以看出:

(1)沉陷黄土坡面土壤速效磷含量在不同部位上存在明显差异,坡脚0~10 cm土壤速效磷平均含量为270 mg/kg,均为坡顶、坡中的1.4倍;坡脚10~60 cm土壤速效磷平均含量为253 mg/kg,分别是坡顶、坡中的1.2倍和1.6倍。由此可见,在坡顶向坡中,再向坡脚转换过程中,土层深度10~60 cm土壤速效磷含量呈现出先降低后增加的变化趋势,且速效磷含量主要集中于坡脚部位。

(2)沉陷黄土坡面土壤速效磷含量在各个部位上不同土层垂直深度的差异不明显,坡顶0~10 cm土壤速效磷含量为190 mg/kg,与其它各层土壤含量相当;坡中0~10 cm土壤速效磷含量为200 mg/kg,仅是40~60 cm土壤的1.2倍;坡脚0~10 cm土壤速效磷含量为270 mg/kg,仅是40~60 cm土壤的1.3倍。由此可见,无论在坡顶、坡中和坡脚,沉陷黄土坡面土壤速效磷含量在各土层上的分布较为均匀。

(3)与对照组相比较,沉陷黄土坡面的任何部位和任何土层垂直深度上,土壤速效磷含量均有所损失。具体而言,从不同坡面部位角度看,垂直深度0~60 cm以内的不同坡面部位土壤速效磷平均损失率由大到小的排序为坡中(32.7%)>坡顶(25.7%)>坡脚(11.2%);从不同土层深度角度看,3个坡面部位的各层土壤有机质平均损失率由大到小的排序为40~60 cm土层(33.9%)>20~40 cm土层(24.2%)>10~20 cm土层(17.1%)>0~10 cm土层(14.4%)。由此可见,开采沉陷造成了全坡面土壤速效磷含量的损失,而坡中40~60 cm土壤损失最为严重。

3.2.4 沉陷黄土坡面土壤速效钾的空间变化规律

由图2(d)可以看出:

(1)沉陷黄土坡面土壤速效钾含量在不同部位上存在明显差异,坡脚土层深度0~10 cm土壤速效钾含量为242.8 mg/kg,分别是坡顶、坡中的1.3倍和1.5倍;坡中土层深度10~20 cm土壤速效钾含量为206.4 mg/kg,分别是坡顶、坡脚的1.2倍和1.1倍;坡顶土层深度20~60 cm土壤速效钾平均含量为263.4 mg/kg,分别是坡中、坡脚的1.1倍和1.4倍。由此可见,在坡顶向坡中,再向坡脚转换过程中,土层深度10~20 cm土壤速效钾含量呈现出先增加后降低变化趋势,且速效钾含量主要集中于坡中部位;土层深度20~60 cm土壤速效钾主要集中于坡顶部位。

(2)沉陷黄土坡面土壤速效钾含量在不同土层垂直深度上存在明显差异,坡顶20~40 cm土壤速效钾含量最高,为271.2 mg/kg,10~20 cm土壤速效钾含量最低,为172.3 mg/kg,前者是后者的1.6倍;坡中40~50 cm土壤速效钾含量为249.9 mg/kg,是0~10 cm土壤的1.5倍;坡脚0~10 cm土壤速效钾含量最高,为242.8 mg/kg,10~20 cm土壤速效钾含量最低,为197.5 mg/kg,前者是后者的1.2倍。由此可见,对于坡顶和坡脚,沉陷黄土坡面速效钾含量主要集中于坡顶40~60 cm、坡脚0~10cm土层土壤中。

(3)与对照组相比较,除20~40 cm土层及坡中40~60 cm土层外,沉陷黄土坡面土壤速效钾含量均有所损失。具体而言,从不同坡面部位角度看,垂直深度0~60 cm以内的不同坡面部位土壤速效钾平均损失率由大到小的排序为坡顶(7.3%)>坡脚(6.4%)>坡中(-1.6%);从不同土层深度角度看,3个坡面部位的各层土壤速效钾平均损失率由大到小的排序0~10 cm(14.6%)>10~20 cm土层(13.3%)>40~60 cm土层(-1.2%)>20~40 cm土层(-11.0%)。由此可见,开采沉陷造成了全坡面0~20 cm土层、坡顶及坡脚40~60 cm土层土壤速效钾含量的损失,其中以全坡面0~10 cm土层损失最严重。

3.3 沉陷黄土坡面土壤养分修复策略

基于实验及数据分析,陕北煤矿区开采沉陷发生后,会造成沉陷黄土坡面土壤有机质、铵态氮、速效磷等养分全坡面性损失以及速效钾局部性损失和局部性富集[10,12]。因此,修复陕北采煤沉陷区生态环境,应根据区域生态环境质量定位以及修复后土地利用类型与植被类型,有选择、有目标开展沉陷黄土坡面土壤养分修复。具体策略包括以下3个方面。

(1)采取人工修复与自然恢复相结合的方式实现全坡面土壤有机质、铵态氮、速效磷、速效钾(0~20 cm土层)的修复。

(2)黄土沉陷坡面的坡顶、坡中土壤养分最为贫瘠,自然恢复潜力小,应以人工修复为主,而坡脚土壤养分较为丰富,自然恢复潜力大,应以自然恢复为主。

(3)坡顶20~40 cm土层、坡脚0~10 cm土层、坡中40~60 cm土层、全坡面0~10 cm土层应依次作为沉陷黄土坡面土壤有机质、铵态氮、速效磷、速效钾修复的重点部位。

4 结论

(1)陕北煤矿区沉陷黄土坡面土壤有机质、铵态氮、速效磷、速效钾含量在不同坡面部位上存在明显差异,且因土层垂直深度不同而表现出不同的空间变化规律。

(2)陕北煤矿区沉陷黄土坡面土壤有机质、铵态氮、速效钾含量在不同土层垂直深度上存在明显差异,且因部位不同而表现出不同的空间变化规律;土壤速效磷含量在各个部位上不同土层垂直深度的差异不明显。

(3)陕北煤矿区开采沉陷会造成黄土坡面土壤有机质、铵态氮、速效磷等养分全坡面性的损失以及速效钾的局部性损失和局部性富集。其中坡顶20~40 cm土壤有机质含量损失最为严重;坡脚0~10 cm土壤铵态氮含量损失最为严重;坡中40~60 cm土壤速效磷含量损失最为严重;全坡面0~10 cm土壤速效钾损失最为严重,但开采沉陷也使得全坡面20~40 cm土壤的速效钾含量出现明显富集现象。

(4)陕北煤矿区沉陷黄土坡面土壤养分修复应采取人工与自然相结合方式,坡顶、坡中应以人工修复为主,坡脚应以自然恢复为主,并分析了沉陷黄土坡面土壤有机质修复重点部位在坡顶20~40 cm土层,铵态氮修复重点部位在坡脚0~10 cm土层、速效磷修复重点部位在坡中40~60 cm土层、速效钾修复重点部位在全坡面0~10 cm土层。