支撑创新教学活动的多主体课堂教学质量评价模式研究

2021-08-30许艳丹朱小娟雷惊鹏

许艳丹 朱小娟 雷惊鹏

关键词:创新教学活动;课堂教学质量评价;多主体

在高校人才培养过程中,课程是人才培养的核心单元和核心要素,而课堂教学则是实现课程培养目标最重要的载体。教学质量评价是高校了解教学现状、发现教学问题、引领教学改革的指挥棒,是实现高质量人才培养的基础。2020年10月13日,中共中央国务院印发《深化新时代教育评价改革总体方案》中指出,坚决改变用分数给学生贴标签的做法,创新德智体美劳过程性评价办法,改革教师评价,推进践行教书育人使命[1]。这不仅为参与“教”与“学”的两个重要主体教师与学生指明评价方向,而且也对两个主体提出具体的改革要求。因此,研究多主体的课堂教学质量评价模式对提高人才培养质量具有重要的现实意义。

一、当前高校课堂教学质量评价面临的挑战

(一) 导向性不明确

目前,我国高校课堂教学质量评价的结果多作为教师评优、评先及职称评定的硬性指标。一方面,为达到文件规定的评价等级,不排除有教师为个人私利而迎合学生,讨好学生。这与课堂教学质量应有的“提高人才培养质量”的导向性相背离。另一方面,大多数高校限于师资力量不到位,部分老师会连续承担同一个班级多个学期的课程,学生为了在后续课程中得到好评而给老师打高分,这同样与课堂教学质量评价的导向性相背离。

(二) 激励措施不到位

激励措施是对教学效果、学习效果的正反馈。从被激励主体来看包含两层含义,即对教师的激励和对学生的激励。首先,现有的激励措施对教师来说不具有持续性和广泛性。例如,提高课堂教学质量评价等级在职称评定、评优、评先中所占的比例并不能持续激励所有教师根据评价结果反思“怎么教,教什么”等问题。其次,从学生角度看,其对应的激励措施是单一的,甚至是缺失的。

(三) 评价标准与评价主体未体现多元化

现有的课堂教学质量评价方法常采用在学期末以学生评教的方式进行。该评价方式的被评价主体为教师,重点突出教师“教”的组织与实施能力。没有针对不同性质的课程设计个性化评价标准。高校专业众多,每一个学科、每一门课程的特点和侧重点均不相同。虽然采用统一的评价标准在实际操作中易于规范和统一,表面上更能体现公平、公正,但忽略了学科的差异性与特殊性[2],从而导致评价结果的可信度降低。现有的普适性评价标准割裂了学科间的差异性,同时,现有的评价方式忽略了“教”与“学”等多主体的参与,过于重视对教师的关注,缺乏对学生这个重要教学主体的考虑。

二、支撑创新教学活动的课堂教学质量评价原则

(一) 动态性原则

课堂教学质量评价的目的是提高人才培养质量,而人才二、支撑创新教学活动的课堂教学质量评价原则(一) 动态性原则课堂教学质量评价的目的是提高人才培养质量,而人才培养质量的提高离不开教师教学能力的提升。动态性原则包含两层含义:一是教师根据评价结果动态调整教学内容、教学方法、教学组织形式等,逐步提高教师的业务能力,即解决“教什么,怎么教”的问题;二是根据不同的学生个体通过教师制定有针对性的教学方法及教学活动的组织形式动态引导学生调整学习方法、学习内容,即解决“学什么,怎么学”的问题。动态性原则使“教”与“学”成为一个有机成体,相互促进,协同发展。

(二) 过程性原则

课程的教学与组织是一个完整的系统工程,其中的每一节课都代表整个工程的一个发展动态,因此,对课堂教学评价也应采取动态的、发展的评价方式,而不能仅由学期末的总结性评价组成。与动态性原则相对应,过程性原则也包含两个层面的含义:一是课堂教学质量评价应体现教师教学能力的发展过程;二是课堂教学质量评价结果能体现学生学习能力、学习效果的发展过程。

(三) 评价标准多样性原则

各高校专业众多,每一个学科都有其特殊性,即使是同一门课程在不同的专业里其对应的人才培养目标也不尽相同。因此,课堂教学评价标准应针对不同专业、不同课程进行个性化定制。

(四) 参与主体多元性原则

根据深化新时代教育评价改革总体方案中提到的创新德智体美劳过程性评价办法,要实现对人才培养质量的多纬度评价,仅由授课教师和学生参与是不够的。例如,对学生的德育评价是无法通过授课教师来评价,而是需要多个评价主体参与,同样,也无法通过固定的评价指标来衡量教师的授课质量。

三、支撑创新教学活动的多主体课堂教学质量评价体系构建

(一) 整体框架

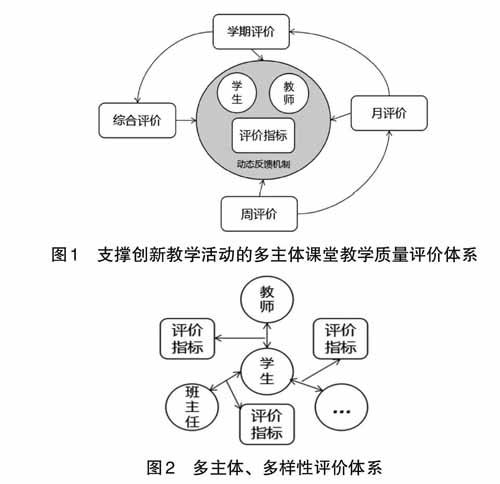

依据支撑创新教学活动的课堂教学质量评价原则,提出支撑创新教学活动的多主体课堂教学质量评价体系主要有三部分组成,即多阶段闭环评价、多主体多样性评价标准、动态反馈调整机制。如图1所示,其中的灰色椭圆表示动态反馈调整机制;椭圆内部的学生、教师、评价标准表示多主体多样性评价标准;四周的周评价、月评价、学期评价、综合评价表示多阶段闭环评价。

(二) 模块分析

1、多阶段闭环评价模式。依据动态性、过程性原则,可按照评价周期从短到长将课堂教学质量评价依次分为周评价、月评价、学期评价、综合评价四个部分,其中每一个评价阶段都通过动态反馈调整机制形成一个闭环。四个小闭环反映的是对教师课堂教学活动、教学内容、教学方法的一个动态评价与改进的过程,同时,每个阶段的评价结果也是多主体参与的过程性评价结果。从整体上看,四个小闭环又形成了一个动态持续改进的闭环[3]。在实际的操作中可以根据评价主体的特点对这四阶段的评价模式进行删减。

2、多主体多样性评价标准。在实践中,依據多样性、多主体原则,并针对不同的评价主体制定不同的评价指标。如图2 所示,展示了以学生为中心的多主体、多样性的评价体系,其中教师—学生、班主任—学生等所对应的评价指标是不同的。由于每个高校的校情、学情不同,对评价指标的设计,各高校可依据实际情况和人才培养目标进行细化[4]。

3、动态反馈、调整机制。动态反馈、调整机制是实现动态持续改进闭环的关键。在实践中,为发挥课堂教学质量评价对教师教学发展的导向作用,解决教师对评价结果无所谓的态度以及对课堂教学质量评价的抵触情绪,可充分发挥课堂教学质量评价的诊断、反馈和激励功能,不应将阶段性评价结果作为评判教师业务水平等级的手段,而是应将其看作与教师及学生沟通的桥梁,帮助教师和学生在教与学的过程中共同进步。

四、实施支撑创新教学活动的多主体课堂教学质量评价模式的关键问题

(一) 转变对课堂教学质量评价功能的认识

目前,我国高校过度强调以课堂教学质量评价来评判教师业务能力,忽视了对教与学的导向作用。对于高校来说,应从上到下正确认识课堂教学评价的现实性意义。教学管理部门应以课堂教学质量评价为抓手推动教学改革,而不能仅以此来评价教师教学能力的等级。教师也应积极面对课堂教学评价,以教学评价为契机,努力提高教学能力。

(二) 建立科学的课堂教学质量评价标准

每一个高校、每一个专业都有着不同的校情、学情,即使是同一所高校不同的年级也会有不同的学情。因此,课堂教学质量评价标准应依据人才培养目标、校情、学情进行科学、动态的设计与调整,而不应该是绝对的、唯一的[5]。同时,课堂教学质量评价指标应该是可量化的、可操作的,而不应是泛化的、模糊的。