新型冠状病毒肺炎疫情影响下大学生防控认知与心理行为调查分析

2021-08-30姜晓庆段莉敏

姜晓庆 段莉敏

关键词:新冠肺炎疫情;大学生;心理健康;风险认知

新型冠状病毒的突发打破了人们平静的生活环境,在疫情期间,社会各区域的封锁管制和疫情发展的未知性都给封闭在家的大学生带来了一定程度的消极影响。大学生没有足够的能力去完全自主性地判断情况和有效地衡量并调节自身的心理状态。在疫情发生期间,大学生对疫情风险的认知程度也紧紧联系着学生的心理行为状态。项目小组针对宿州学院高校的全体大学生进行抽样随机调查的数据收集工作,运用疫情最新的调查问卷和应用率较高的焦虑自评量表(SAS) 方法,调查问卷的设计增强了对疫情相关问题研究的针对性,内容丰富,问题简洁,与普通问卷相比较,具有鲜明创新性。并采用跨地区、跨专业、跨年级的问卷调查方式全方位收集数据,以确保数据现状的普遍性。

一、调查对象与方法

(一) 研究对象

本项目研究对象是宿州学院大一到大四的本科、专科、对口、高职等大学生,采用整体抽样的方法,跨地区、跨专业、跨年级进行问卷调查。基于疫情防控需求,问卷调查主要通过微信、QQ等线上方式进行,共收回问卷657份,剔除无效问卷7 份,最后收取有效问卷共650 份,有效率为98.93%。并针对高风险、中高风险地区的大学生进行电话访谈做进一步的调研了解,共43人。

(二) 研究方法

本课题采用文献研究法、问卷调查法、访谈法进行研究外,还使用关于NCP认知的自编调查问卷、焦虑自评量表(SAS) 对大学生进行随机抽样调查,运用描述分析、SPSS数据分析等进行统计分析。研究方向是对疫情期间大学生的心理行为状态以及疫情返校后的现状进行调查,包括对疫情发展趋势的了解、疫情风险的认知、疫情影响下的学习自律情况及疫情恢复返校后隔离时间段内的学习生活状况和心理行为状态的变化等多方面问题进行调查研究。

1、心理健康情况调查。焦虑自评量表(Self-ratingAnxiety Scale,SAS):调查大学生疫情期间及返校后隔离时间段的实际心理行为状态,通过20个测试条目对被试的心理症状做出评估,有效反映了学生的心理状态以及焦虑变化程度,总得分越高,表明心理健康水平越低,焦虑程度越严重[1]

2、NCP认知度及一般个人情况的统计。NCP认知度数据统计采用自制问卷调查,问卷内容将从疫情发展情况、防疫的具体措施等方面进行认知度的调查,并登记个人基础信息(保证大学生基本信息的隐私性)。疫情风险认知度采用评分制,将单项分正分相加得到最终的和,合理划分大学生疫情认知度的分数阶段。对有效的调查结果采用调查结果描述、数据分析等方式,将获得的数据与相关理论相结合进行分析

3、统计学方法。采用SPSS20.0统计软件处理数据。正态分布的计量数据以均数±标准差表示,使用配对样本t分析对不同特征大学生的心理健康评分差异;使用单样本t检验分析研究对象的心理健康状况与常模的差异[2]。

4、质量控制。问卷表头提示说明并真正做到不泄露姓名等个人隐私,并且避免敏感性、隐私性问题。问卷星输出结果中显示答题时间过短或答案明显不合理的问卷将会视为作废,从数据中剔除,通过筛选得出最后有效问卷数据[3]。

二、调查结果

(一) 一般特征及心理健康调查状况

根据问卷内设有的关于親戚家人出现感染或疑似感染的情况,是否会出现手脚冰冷、心悸紧张等情况的相关问题,由于疫情感染的风险未知性,大学生表示不确定的情况所占比最大。其次,当大学生面对突发的家人感染病毒情况,32.31%的大学生表示会出现紧张、心慌等心理行为的变化。

分析总体的焦虑自评量表数据,650名大学生的平均焦虑标准分为51.12分,显著高于国内常模。其中19位大学生高于70分,属于重度焦虑,占比2.93%;76位大学生在60至70分之间,属于中度焦虑,占比11.69%;234位大学生在50至60分之间,属于轻度焦虑,占比36.00%;321位大学生低于50分,属于正常状态,占比49.38%。根据国内的焦虑常模作出进一步的人数比例计算,得出焦虑总检出率为50.6%。

(二) 风险认知情况

调査显示,相当多的大学生能够基本掌握新冠肺炎疫情方面的科普知识。37.1%的大学生表示自己掌握的科普内容很详细,8.2%的大学生表示完全不了解疫情相关知识。

通过调研大学生是否自主了解防控知识以及获得防控知识的渠道(可以同时选择多种渠道),得到数据:主动了解防控知识的大学生占75.38%,通过看新闻得到防控知识的大学生占84.62%,通过学校设立的疫情防控网课学习防控知识的大学生占72.31%,通过微博等网络工具获得防控知识的大学生占72.31%。

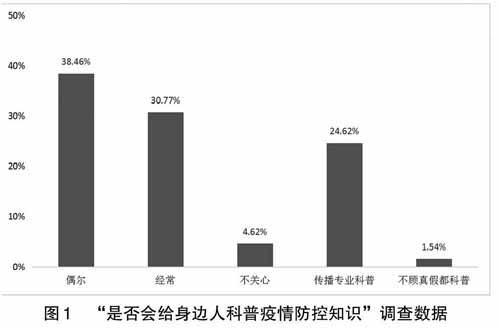

调查大学生是否会给身边人科普疫情防控知识所得到数据:38.46%大学生偶尔会向周围人传播防控知识,24.62%的大学生表示会向身边人科普防控知识,并传播经专业人士证明的正确防控知识(见图1)。

通过了解大学生对NCP风险认知情况,问卷中设有相关的疫情细节知识问题,90.77%的大学生了解正确佩戴口罩的方式,89.23%的大学生了解有关预防新冠病毒的有效方式,91.54%的大学生了解有关新冠病毒的传播途径。由数据计算出大学生对于NCP相关风险知识了解的平均程度达91.65% (见表1)。

(三) 日常行为调查情况

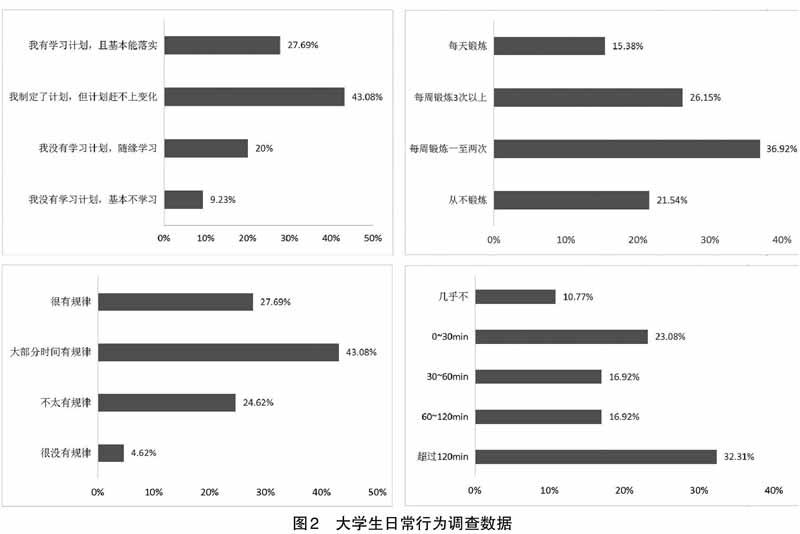

针对大学生日常行为的调查,分别提出有关学习计划、饮食规律、身体素质、居家自律情况以及与家人沟通时间等调研问题(见图2)。

对于饮食起居问题, 27.69% 的大学生很有规律,43.08%大部分时间有规律,4.62%的大学生表示很没有规律。

对于身体锻炼情况,每天锻炼的大学生占15.38%,每周锻炼1~2次的大学生占36.92%,其余的大学生表示疫情期间从不锻炼。

对于学习计划的安排情况,27.69%的大学生表示有学习计划,且基本可以落实。43.08%的大学生表示疫情期间制定了计划,但存在计划赶不上变化的情况。9.23%的大学生表示没有安排学习计划,且没有及时完成学习任务。

对于大学生疫情居家期间,与家人沟通的时间数据如下:10.77%的大学生几乎不与家人沟通,16.92%的大学生与家人沟通时间在30至60分钟内,32.31%的大学生表示居家与家人沟通的时间超过两小时。

三、分析研究

(一) 心理健康状态分析

通过数据评估表明疫情刚刚爆发的时候学生更易产生焦虑、紧张的情绪。情绪产生原因主要在于NCP的风险未知性以及首次突发性。

调研数据中,650名大学生经过SAS测评所得的焦虑标准分为51.12分,显著高于中国焦虑常模水平,且焦虑检出率为50.60%。与相关研究成果有差距,昌敬惠等[4]的研究结果表明焦虑心理出现率为26.60%,与本项目组得出的结果相差较大,王珂等[5]调研使用的量评表与本项目都是《SAS焦虑自评量表》,研究显示,焦虑测评的检出率为46.07%,与本项目组的研究结果趋近。

虽然调查结果平均焦虑标准分高于国内焦虑常模,但根据焦虑程度的主要分布范围,可以发现较多大学生处于轻度焦虑,重度焦虑仅占2.93%,说明大学生对于突发疫情的认知还是较为理性的,对于第一次经历突发公共事件的大学生能够积极应对负面情绪并能对疫情相关消息具有一定的辨别能力是一种非常乐观的表现。

(二) 风险认知及日常行为分析

通过大数据来看,超过75.00%的大学生会主动了解疫情防控知识,这表明大学生拥有较强的信息接受能力,并能够理智地用科学手段应对首发的疫情。数据表明,72.31%的大学生通过学校开设的疫情防控网课获得相關的防护知识,这一数据体现了高校教育在疫情防控方面的重要性以及学生信任度,大学生有着较强鉴别防控知识真假的能力并选择积极主动地从高校学习正确的防控防护知识。

根据项目组成员采取地方性原则对学生进行线上采访所获的调研数据来看,高发风险区的大学生相比于其他地区的学生更具有危机感和保护意识,他们回答疫情知识问题的平均正确率达到90%以上,尤其是疫情的防护知识、病毒传播途径以及灭活新冠病毒的手段等知识,还能及时通过网上疫情数据以及学校教学防控的知识对家人进行普及落实。后期疫情受到控制后他们能够继续自觉配合佩戴口罩,高发风险区的口罩、酒精喷雾以及一次性手套等防护产品相比于其他各地的使用量更高一些。有研究结果表明,降低重度焦虑的风险有效措施是积极改变未来卫生行为(FMT),随着日常生活行为的提高,大学生的心理健康程度也会得到提升[6]。

(三) 探究风险认知程度与心理健康状态的关系

数据统计表明:疫情爆发时大学生心理焦虑程度远高于疫情缓和阶段,而比较NCP认知程度的正确率,疫情缓和阶段的数据显著高于疫情突发阶段。针对数据较为鲜明突出的多例问卷,我们开展了线上访谈,数据结果表示疫情突发时,大学生居家未能及时了解疫情防控知识,网络知识还较少并附有不确定性,大学生心理状态受到认知量限制而波动较大。大学生在疫情缓和期对疫情信息关注度逐渐趋于理性化,心理行为状态也逐渐优化。大学生的日常行为状态、风险认知能力与心理健康状态存在一定的相关关系。

(四) 加强大学生心理健康的优化建议

1、建议高校开设相关疫情缓和后的防控知识课程,起到监督大学生在疫情缓和阶段仍要坚持有效有利的防护措施的作用。数据表明,72.31%的大学生通过学校开设的风险防控网课来摄入相关疫情知识,原因在于相比范围广的网络世界,他们更相信高校所设防控课程信息的真实性和可行性,所以,建议高校在疫情缓和阶段继续坚持关注大学生的身体及心理健康,实时让在校大学生了解随季节变化所需的相关防控知识和措施。

2、围绕疫情开展多样式的活动竞赛,调动大学生了解疫情知识的积极性。积极开设有关疫情的讲座、知识竞赛、防护模拟实验、征文视频等活动,提高大学生对疫情防控重要性的认知,落实到每位大学生都能准确掌握疫情防控基础知识,并能有效地注意自身个人卫生以及日常生活习惯,带领身边人齐心抗疫,共创健康文明的校园。

3、开通“心理咨询热线”,切实有效地为大学生解决心理健康状态问题及应急疏导消极情绪。积极调动师资力量,加强建设高校心理疏导教育,设立心理疏导室扩大心理防控工作队伍,采取轮流值班的制度安排心理教师处理大学生心理问题,积极开设24小时热线服务,及时处理应急情绪疏导,保障大学生良好的心理健康状态。