斯民卅载沐恩来

2021-08-30张在军

张在军

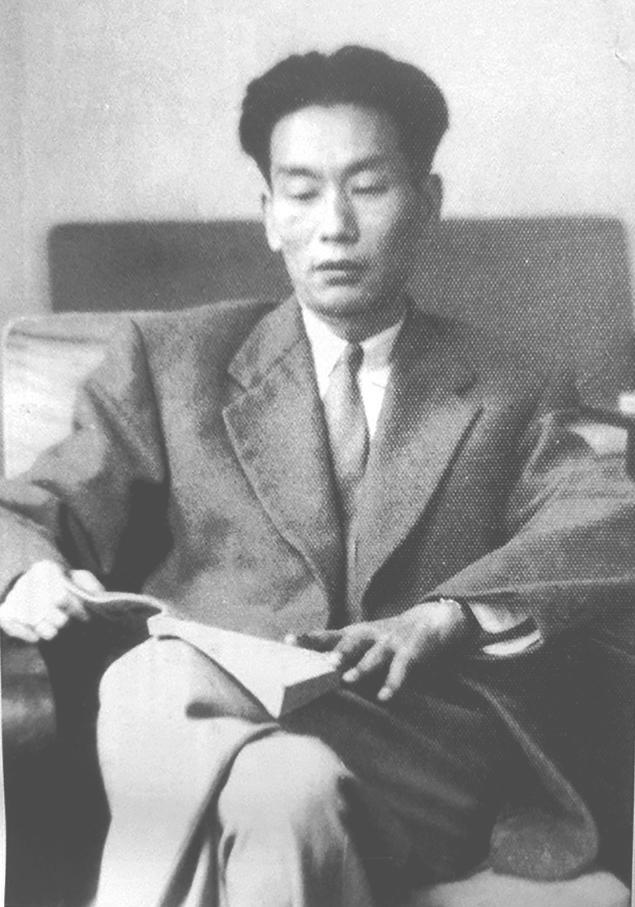

“论武略可以为将,论文才可以为相,弃高官厚禄如敝屐”的聂绀弩(1903—1986),是我国杰出的文学家、诗人、古典文学研究家。他出生在湖北京山,以高小学历考入黄埔军校二期,后又考取莫斯科中山大学。1920年代末期先后出任国民党中央党务学校训育员、国民党中央通讯社副主任。1930年代因参与日本左翼文化运动被驱逐回国,之后参加上海“左联”的活动,为理论研究委员会主要成员。抗战爆发后,在皖南参加新四军,后又在金华、桂林、重庆等地任报刊编辑。解放战争时期,任香港《文汇报》主笔。1951年回北京,先后任中国作家协会理事兼古典文学研究部副部长、人民文学出版社副总编辑兼古典部主任、中国文字改革委员会委员、中国作家协会常务理事等职。

聂绀弩一生著作甚多,生前出版小说集、散文集、杂文集、剧作、诗集、语言文字及古典文学论集约三十种。夏衍认为,“鲁迅以后杂文写得最好的,当推绀弩为第一人”。晚年,他将杂文入诗,胡乔木称他的旧诗是中国诗坛上“一株奇花——它的特色也许是过去、现在、将来的诗史上独一无二的”。

同时,聂绀弩生性落拓不羁,不拘小节。鲜为人知的是,周恩来还昵称聂绀弩为“妹夫”。聂绀弩曾经对陈铭枢开玩笑说:“我现在有三周管着,一周是总理,二周是我的支部书记周某(指周扬),三周是周颖(即聂绀弩夫人)。”由此可见聂绀弩与周恩来的关系非同一般。

相识于黄埔军校

1924年6月,聂绀弩从仰光回到广州,到处找“饭碗”。不久,听从在国民党中央党部秘书处任职的同乡鲍慧僧(佛田)的建议,考取了黄埔军校第二期。同年11月,周恩来就任黄埔军校政治部主任。

那时,聂绀弩每到周末上广州城,总是去鲍慧僧那儿玩,不时打打麻将,以作消遣。有一回,有个浓眉大眼的陌生人同他们一起打麻将,只是打到半路就收牌了。

晚上回到黄埔长洲岛。第二天早上,突然紧急集合,说是要听什么报告,必须全体出席,谁也不许请假。学员排着队到会场一看,上至校长蒋介石、教务长何应钦,下至教职员工全都来了。大会开始,绀弩抬头向讲台上望去,咦,作报告的人好面熟啊!不就是那个和他一起打麻将的青年吗?看他那声音洪亮,说理透彻,镇得全场鸦雀无声的气势,肯定不是平常人。绀弩不好意思打听,怕人家笑“连这个人都不知道”。到教员用餐的小饭厅去看看吧,兴许能找到他的姓氏,因为那里每个人都有固定的座位,座位上都贴有姓名条。绀弩找了个机会,悄悄上小饭厅溜了一圈。只见正中間一席座位上写着“校长”,未署名讳。第二位写着“政治部主任周恩来”。啊!原来他就是大名鼎鼎的周恩来、黄埔军校第三任政治部主任。这就是绀弩认识周恩来的开始。

聂绀弩也许还没有想到,在他以后的生活中,每到关键时刻,他都有幸得到周恩来的指点和帮助,甚至成为周恩来的“妹夫”。

1925年1月18日,军校政治部在周恩来领导下,组织成立业余文艺团体“血花剧社”。聂绀弩是血花剧社的一个“角”,逢节假日要参与演戏。“血花”取自廖仲恺的“烈士之血,主义之花”两句题词。其意义在于动员广大革命者为实现孙中山的新三民主义,不惜流血牺牲,用鲜血浇灌出主义之花。血花剧社隶属于黄埔军校政治部,社长由校长蒋介石担任。蒋介石时常亲临观看演出,屡次邀请剧社成员到他家中会餐。不过剧社的实际领导是周恩来。

是年初,孙中山北上后,盘踞在东江流域的军阀陈炯明自称“救粤军总司令”,准备进犯广州。广州政府决定东征讨伐陈炯明,由粤、桂、滇、湘、鄂、豫各军组成东征联军,分左、中、右三路作战。黄埔军校两个教导团和第二期学生编成的校军随许崇智率领的粤军参加右翼作战。周恩来以黄埔军校政治部主任身份负责校军的政治工作,同校长蒋介石等率军出发。聂绀弩则与二期全体同学作为校长蒋介石的卫队,参与第一次东征。

2月27日,东征军队攻克海丰。东征前夕,周恩来曾指示共产党员李劳工、林务农在广州召集海陆丰籍人力车工人数十人经过武装训练,组成先遣军,为东征军队向导。东征军队克海丰后,周恩来任命李劳工为后方办事处主任;留吴振民为政治部特派员,驻海丰办理一切党务及宣传工作,恢复被解散两年多的海丰农会,协助农会训练和武装自卫军。聂绀弩也被留在海丰,作为彭湃领导的海丰农民运动讲习所教官兼政治部科员,主讲《新三民主义》,并教授军事操典等课程。在海丰,聂绀弩开始接触文学,结识文学青年,给当地报纸投稿。直到半年后重回广州,报考莫斯科中山大学,成了留苏学生。

1927年7月,聂绀弩从苏联回国后分配至国民党中央党务学校(中央政治大学前身)任训育员。在这里,他认识了女学员周颖,两人很快坠入爱河,后来结为夫妻。

周颖,原名之芹,河北南宫人。1919年,她跟随姐姐之廉上天津女师附小读书。时值五四运动爆发,周之廉系学生代表。9月16日,天津学生爱国运动的核心组织“觉悟社”正式成立,第一批社员共有男女20人。男成员包括周恩来、赵光宸、薛撼岳、谌小岑、谌志笃等10人,女成员包括郭隆真、张若名、邓颖超、周之廉、李峙山等10人。觉悟社后来又陆续吸收了周之芹、郭蔚廷、陶尚钊、胡嘉谟等几名社友。1925年,“五卅”运动爆发,之芹成为天津学生会的代表。她看见达仁女校任教的邓颖超慷慨激昂地演讲,撼动着每个人的心,于是决定为自己改名“周颖”。周恩来邓颖超夫妇称周颖为“阿妹”,聂绀弩于是就成了“妹夫”。

婚后,周颖先去日本留学,接着聂绀弩脱离国民党,弃职逃往日本,并在胡风介绍下加入东京“左联”。1933年6月,聂绀弩、周颖和胡风等人被日本当局驱逐回国。1935年春,聂绀弩在同乡吴奚如(时在中央特科工作)的介绍下,加入了中国共产党。

调解家庭矛盾

抗战爆发后,1938年初,聂绀弩到临汾民族革命大学任教未果,却碰到丁玲率领的西北战地服务团(简称“西战团”),于是加入进去一同去了西安。3月,周恩来从延安经西安去武汉,在七贤庄八路军办事处接见“西战团”主要成员丁玲和聂绀弩、萧红等人,并合影留念。丁玲汇报了“西战团”在山西的宣传演出工作。周恩来说好长时间没有听《送郎当红军》了,丁玲立马就站起来唱了起来。丁玲唱完后,萧红接着唱了一首《五月的鲜花》,七贤庄一片欢声笑语。聂绀弩原本和周恩来熟悉,这次在西安相见,周恩来建议他去延安看看。于是,聂绀弩就随同丁玲到延安去了一趟,见了毛泽东,随后回到武汉。

在汉期间,聂绀弩由吴奚如(时任周恩来政治秘书)介绍在《新华日报》编了十天的《团结》副刊,后请辞并要求到前线去。不久,聂绀弩受周恩来指派去皖南新四军军部从事文化工作。

在武汉沦陷前夕,聂绀弩辗转抵达了安徽泾县新四军军部。一到军部就得到叶挺、项英支持,筹备成立推广拉丁化新文字工作领导小组,计划培训连队文化教员,教授战士新文字;后来大家觉得学习新文字用处不大,遂停止。同时,在教导队任教,后参加战地服务团创作组。据彭柏山夫人朱微明说:“绀弩是1938年春天(按,应为秋天)从延安调到新四军的,在军政治部宣教部当干事,分管文艺,兼任军教导队的政治教员,给队员们讲授《论持久战》和《论统一战线》两门课。绀弩是个有学问的同志,斗争经验丰富,他的课讲得生动极了,队员们都很欢迎。绀弩还负责编辑大型不定期综合性杂志《抗敌》的文艺栏。此外,他进行创作,写了小说《山芋》和长诗《收获的季节》,工作十分积极。”然而聂绀弩“习惯在夜间工作,常在豆油灯下备课、看书、编稿、创作,第二天起迟了,不能按时出早操……”有时,在会上受到不点名批评。聂绀弩于是萌发了离开皖南的打算。

1939年初春,受中共中央委派,新任中共南方局书记周恩来,借回乡省亲之名,从重庆绕道桂林,抵达皖南新四军军部视察工作,逗留了约二十天时间。聂绀弩所在新四军战地服务团为周恩来精心准备的话剧、描写“西安事变”一个细节的《圣诞节之夜》,因碍于国共关系未能上演。

在新四军军部,周恩来碰到聂绀弩,笑问:“怎么还没把爱人接来呢?”聂绀弩回道:“我早就要去接,我们主任不准假,他怕我去了不回来……”

周恩来离开皖南不久,有一天,项英副军长忽然找聂绀弩谈话,并把一份电报递给他。电报是周恩来从重庆拍来的,大意是:聂绀弩若用得着,你们就留下,用不着,他又确实想离开,就让他到重庆来工作。聂绀弩看了后说:“我是党员,理应服从党的调配,党要我在那儿我就在那儿……若是要问我自己的意见,我想去重庆。”原来是胡风在重庆找过周恩来,提出请聂绀弩负责编《七月》大众版,得到认可。据胡风回忆录说:“在武汉时,聂绀弩就表示愿意帮编《七月》,后来他到金华后还来过信,说想在那里编《七月》南方版,因而想到既然他在新四军里不合适,还不如让他回重庆来做这个工作。当时,我向周副主席提出,周同意了,我还向来重庆的叶挺军长提过,叶也表示可以。”(《胡风全集》第七卷)

然而,聂绀弩离开皖南后,却在金华逗留了数月,又去桂林编副刊。1941年4月,聂绀弩受当局压迫,离开桂林去重庆。这次聂绀弩去重庆,还有一個私事就是看望妻子和女儿,同时接受周恩来调解家务事。原来,周颖带着女儿从湖北千里迢迢赶到重庆寻夫,得到的信息却是丈夫在桂林和新中国剧社一位女演员热恋的绯闻。周颖告状到周恩来夫妇那里,视周颖为小阿妹的周恩来把聂绀弩这个“妹夫”狠狠地训了一顿。后来聂绀弩还跑到同乡董锄平那里,笑着说:“我的家庭纠纷,周公和邓大姐帮助解决了。”(高朗《良师益友散宜生》)

这次聂绀弩去重庆待了四五个月之后,因工作需要又回桂林。直到1943年秋,第二次到重庆与妻女团聚。聂绀弩在重庆教书办报写杂文,以至军政当局一帮人,看见“绀弩”两个字就冒火,就头痛。1945年下半年,聂绀弩主编《真报》副刊《桥》。由于该刊坚持反对蒋介石打内战的办报方针,受到周恩来的肯定。可是,绀弩在该报上发表了一首新诗《命令你们停战》,却受到周恩来的批评。当时,聂绀弩与绝大多数知识分子一样,不希望国共内战,同样认为抗战胜利后中国需要一个安定的环境。所以,他在《命令你们停战》这首诗中将国共各打五十大板。他以“主人”自命,“命令”双方停战,表现出文人一厢情愿的幼稚病。他作为共产党员因此受到党内严厉批评和处分。韩文敏《骆宾基评传》中有相关记述:

周恩来用那双炯炯有神的眼睛扫视大家,然后严肃而恳切地说:“和平是值得珍惜的,但总要有个正义吧?战争,不能泛泛地加以反对,有正义的和非正义的战争,不能一概而论,对不对?”

聂绀弩由于长期在皖南、金华、桂林、重庆、香港间奔走,他把党内同志间的私人关系,认作单线联系的党组织关系,以至党组织关系都不知道落在哪里了。他在1955年写的一份材料说:“(1951年5月)我到北京来也不是事先经过组织同意的。进了文学出版社之后,组织关系许久调不来,后来才明白,谁也不知我的关系在什么地方。”(《聂绀弩全集》第十卷)后来还是周恩来出面证明才接上党组织关系。

致敬的诗

1960年,聂绀弩担任全国政协文史资料委员会文史专员,潜心研究中国古代小说,以及吟诗练字。

1976年1月8日,周恩来总理在北京逝世。聂绀弩作七律《哭周总理》:

于无声处响惊雷,天下呜呼恸哭谁?

总理今朝登假去,斯民卅载沐恩来。

风流人物谁无死?痛彻乾坤此一悲!

祖国山川伤瘦瘠,化吾身骨作肥灰。

在聂的全部旧体诗中,以“哭”字为题的,此诗是唯一的一首。以聂绀弩的性格和气质,能道出一个“哭”,可见他对周恩来总理爱戴和景仰之深。