形式语言学对动词复制句生成机制的争论及不足

2021-08-30司罗红

司罗红

(郑州大学 文学院,河南 郑州 450001)

动词复制句是汉语所特有的句式,不同语言理论对动词复制句研究的侧重不同,功能语音学多讨论重动句结构表现出的功能特点。动词复制句如何在语言共性的范式内得到解释,关系着形式语言学的解释力和可信度,因此,形式语言学关注动词复制句的生成机制,拟通过有限的语言原则构拟动词复制句的生成过程。黄正德[1]、李艳蕙[2]、程工[3]等人分别结合不同的语言模块分析动词复制句,形成了三种影响广泛的动词复制句生成模式,这三种模式代表了形式语言学界对动词复制句的基本认识,但三种构拟却在多个方面与语言现实不符,比如动词复制与“把”字同现,复制成分为非独立的动词等。动词复制句本质上与汉语的句子中心有关,是动词话题化的结果,是可以推导出来的衍生现象。

一、黄正德的“X阶标”结构分析

黄正德使用形式语言学理论解释了许多汉语语言现象,对形式语言学理论的构建与发展,提供了许多有益的思考。黄正德(1988)无疑是使用形式语法理论解释动词复制句的开山鼻祖。黄正德以原则与参数理论中的X阶标模块为基础,建立了一个中心词在前或中心词在后的参数,并认为这一参数可以一次设定,也可两次设定。具体说,英语等语言的中心语都是居前,并且在X阶标的各个层次一次设定,因此其补足语和附加语均出现在中心语之前;汉语中的动词短语VP、形容词短语AP和介词短语PP属于中心语在前的语类,而名词短语NP则是中心语在后的语类,汉语的中心位置参数可以进行两次设定:在X一级阶标(最低层次的扩展)中设定为中心语在前,而在X二级阶标中设定为中心语在后,因此汉语中的动词之前可以出现多种成分,而动词之后只能出现补足语这一种成分,当动词之后有多种成分时,就需要移位或者复制动词以满足这一要求。

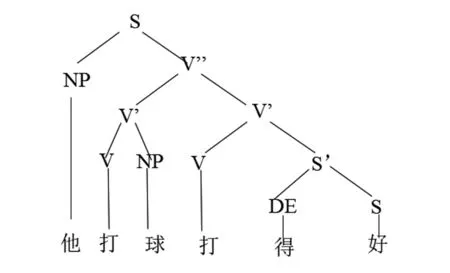

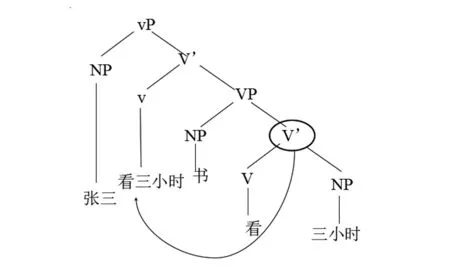

我们以“张三打球打得好”来说明重动的生成过程,由于受事补足成分与动词关系更密切,因此“张三打球打得好”具有“张三打球得好”的底层结构,如图所示:

动词“打”之后有补足语“球”和小句补足语“得好”与汉语动词之后只有一种成分的参数设定不符合,将动词“打”复制处于“得好”之前得到表层结构“张三打球打得好”,如图所示:

黄正德使用形式句法的理论处理动词复制句,第一次构拟了动词复制句的生成过程,通过设定参数解决了所谓的“宾补争动”问题,将动词复制句、把字句等汉语所特有的结构纳入人类语言的共性范畴之内处理,进而推动形式句法理论的发展,尽管这一推论尚有许多改进之处,但这种语言观和共性观无疑是令人敬佩的。

二、李艳蕙、黄月圆格位理论分析

李艳蕙(Li,1990)和黄月圆(1996)[4]也在生成句法的理论背景下对重动句做出了分析,与黄正德设定的“X-阶标”参数不同,李艳蕙、黄月圆则认为重动句的生成与格位理论直接相关。如之前所说,格位理论是生成句法中解释力最强,使用最广泛的理论模块,它要求所有具有语音形式的名词短语都必须获得格位,不然句子就不合法,需要移位名词短语到有格位置或添加动词、介词等赋格成分使名词获得格位指派。

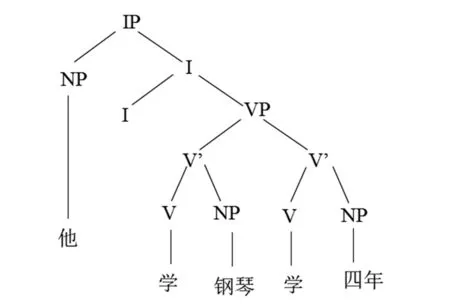

李艳蕙(Li,1990)认为汉语中的格位指派是有方向性的,不同语言的格位指派方向可以不同,由方向性参数决定。汉语是一种题元角色自右向左分派的语言,同时又是一种格位自左向右分派的语言,这就形成了在底层结构中汉语的动词位于名词短语的右侧,而在表层结构中动词必须位于名词短语的左侧,解决这一矛盾最好办法就是句子在从底层结构进入表层结构中发生名词短语的移位,退而求其次的办法就是在名词左侧添加能指派格位的成分。比如,“他学钢琴学了四年”具有下面的底层结构:

底层结构中的名词短语“他、钢琴、四年”必须得到格位指派,根据格位指派的方向性,名词应当出现在动词的右侧,“钢琴”通过移位出现在动词右侧;“四年”不能通过移位的手段得到格位,只能通过添加赋格成分的手段获取格位,形成动词复制句“他学钢琴学了四年”,如图所示:

例句中的名称短语“他”从句子中心“I”处获得主格,名词短语“钢琴”和时间名词“四年”分别从动词和复制的动词“学”那里获得宾格,所有的名词短语均获得格位指派,句子合法。黄月圆(1996)的处理在细节上与Li(1990)略有差别,但总体相似。

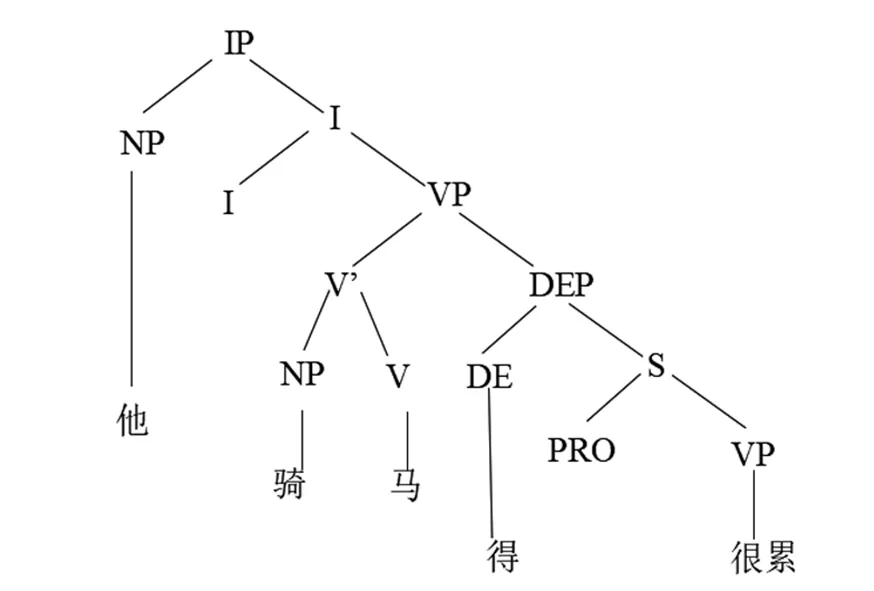

黄月圆(1996)认为带“得”补语的动词复制句与时间名词做补足语的动词复制句生成机制并不相同,他认为“得”不能单独使用,必须附着于动词是造成动词复制句的主要原因。比如“他骑马骑得很累”在底层结构中有“他骑马得很累”的底层结构,如图所示:

由于“得”作为附注成分不能独立存在,必须附着于动词,因此需要将动词“骑”复制,生成“他骑马骑得很累”的表层结构。

黄正德、李艳蕙、黄月圆等均是在生成语法理论框架下运用GB理论分析的重动句,都认为动词复制句中的后一动词结构VP2是前一动词结构VP1的复制,其复制原因都与汉语的参数设定有关。将汉语问题使用参数设定的方式加以解决,是生成语法理论用于解决汉语语法问题的经典探索,获取了不少突破,但仍有一个重要问题亟待解决:语言参数的设定没有直接证据,为何英语中的参数设定是一次完成而汉语中的参数设定需两次完成?

三、程工的轻动词分析模式

上世纪90年代乔姆斯基放弃了以管辖约束为核心的GB理论,进而推动生成语法进入最简方案阶段。程工通过最简方案中的轻动词理论解决句子语义上题元角色与句法位置之间的矛盾,从而构拟了重动句的生成机制。

程工(1999)认为句子的底层结构应当同时满足语义和句法两个层面的要求,语义由动词的题元角色决定,句法则按照X-阶标排布。句子的概念意义可以同时包含施事、工具等域外主目语和感事、受事、与事、方位等域内主目语;句法结构上的X-阶标排布要求动词只能有一个标志语位置和一个补足语位置。轻动词可以有效解决句法位置少而概念系统语义复杂之间的矛盾。轻动词是一种没有语音形式的功能语类,它以名词短语NP为标志语,以实意动词短语VP为补足语,当句中有施事出现时,动词内部具有下面的深层结构:

动词的补足语XP可以是时间名词NP,可以是介词短语PP,也可以是动词短语VP等。

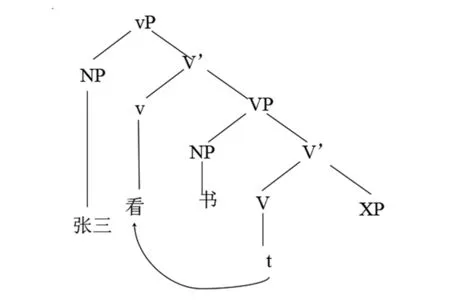

实意动词可以通过α移位到轻动词位置形成“主动宾”的结构,也可以与之后的XP一起发生α移位产生“主动补宾”的结构。如“张三看书”底层结构中为“张三书看”,如图:

底层结构中实意动词“看”位于受事名词“书”之后,通过移位至轻动词位置,出现在受事名词之前,形成“他看书”的表层结构。

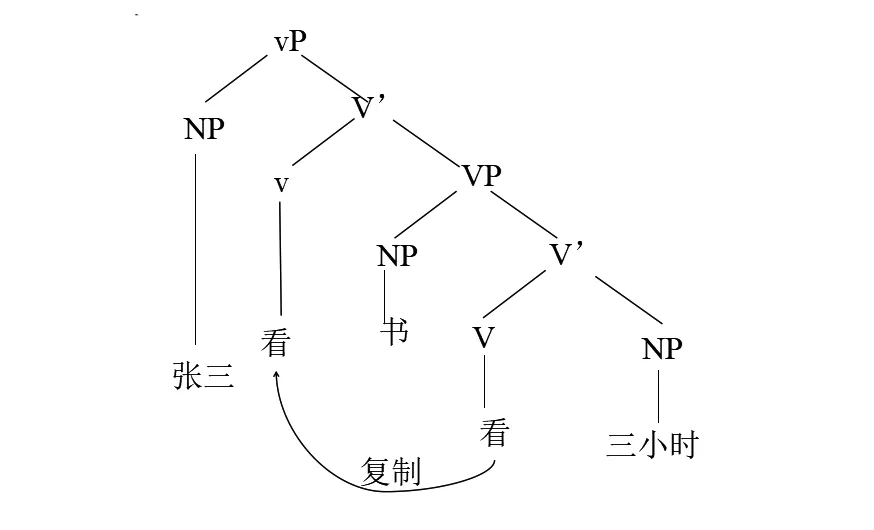

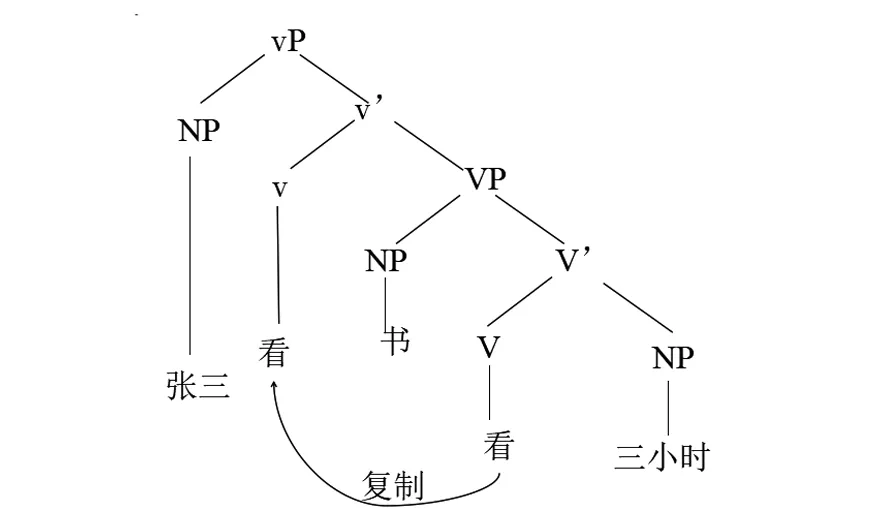

实意动词的补足语可以与实意动词一起移位到轻动词位置,如:“他看三个小时书”底层结构为“他书看三个小时”,如图:

实意动词“看”与其补足语成分名词短语“三小时”组合成V’“看三小时”,两者可以再作为一个整体发生移位至轻动词位置,形成“张三看三个小时书”的表层结构。

程工(1999)认为,通过广义转换的手段在轻动词v位置添加只具有句法功能、不能附着语缀、不能单独回答问题的词项,从而产生“把”字句和动词复制句。具体说,当使用“把”嵌入轻动词位置时得到“把”字句;使用动词的复制形式嵌入轻动词形成动词复制句。例如:

(5)张三看书看了三小时。

底层结构“张三书看三小时”通过复制实意动词“看”并将其移位到轻动词位置形成了重动句“张三看书看三小时”。

程工(1999)的论断使用轻动词理论建立模型,解决了句子语义中包含多个题元而句法位置有限的难题,构拟了“把”字句和动词复制句的生成过程,对诸如“把字句”与动词复制句互补、准宾语和结果补语的来源等问题也进行了分析。

杨寿勋(2000)[5]也使用了轻动词理论研究动词复制句,与程工(1999)不同,杨寿勋认为,汉语中的结构助词“得”和表示过去时态的助词“了”是两种不同类型的轻动词,实意动词必须复制进而得到特征核查。

四、三种构拟与语言事实的差距

前人虽然都使用形式句法理论对动词复制句进行了分析,构拟了动词复制句的生成过程,解释了相关的语言现象。但前贤们对语言的观察多集中于类型固定的VOVC式动词复制句,对其他动词复制句的材料占有并不完整,因此许多论断值得商榷。主要表现在以下几处:

(一)动词复制句和“把”字句可以共现

动词复制句中的动词是通过广义转换复制嵌入轻动词位置的,“把”字句中的“把”也是广义转换从词库中选取的没有语义的词汇,因此动词复制句与“把”字句之间存在互补关系,即使用“把”字句时不能使用动词复制句,反之,使用动词复制句时不能使用“把”字句。然而在实际语料中我们不难发现动词复制句与“把”字句同现的句子,例如:

(1)三藏骑马把马骑得很累。

(2)张驰开车把车开到了极限。

例句中的动补结构“骑得很累、开到了极限”之前不但出现了由“把”引入的短语“把马、把车”等,还出现了动宾结构“骑马、开车”等,动宾结构的动词与动补结构的动词相同,是一种典型的动词复制句。动词的复制形式“骑、开”和“把”同时出现在同一句中之后且都带有宾语,说明动词复制形式和“把”字的出现与句子语义上要有多种成分而句法位置有限关系不大,因为句中没有必要同时出现两个形式和意义完全相同的宾语“马、车”。

动词复制句与“把”字句同现时,只能用动宾结构在前、“把”字在后的形式,而不能出现“把”字在前、动宾结构在后的情况,不然句子不合法,例如:

(3)*三藏把马骑马骑得很累。

(4)*张驰把车开车开到了极限。

程工(1999)认为动词复制句和“把”字句都是使用了相同的手段,因此“把”和复制的动词都处于相同的轻动词位置。动词复制和“把”字句在同一句中共存说明复制动词和“把”没有冲突,两者不可能位于同一位置;“把”只能位于复制动词之后,两者的位置不能互换,说明“把”和复制动词性质上有差异。将“把”字句和复制动词句看作结构相同的句式不很准确。

(二)动词复制句中的动宾结构能够移位至句首

一般认为动词复制句的谓语部分由动宾、动补两部分组成,VOVC是动词复制句最常见的谓语格式,程工等认为动宾结构VO和动补结构VC都处于轻动词短语VP内部,域外论元通过移位到主语位置获取主格,轻动词短语作为句子中心的补足语,构成完整的句子。

按照程工(1999)的分析,动词复制句如果是动补结构的动词复制并嵌入轻动词位置形成的VP,则动词处于轻动词v位置,v以实意动词VP 为补足成分,受事名词处于实意动词的标志语位置[Spec,V],轻动词位置的动词与实意动词标志语位置的受事在句法上没有结构关系。如图所示:

动词的复制形式“看”位于轻动词位置,而受事主语“书”位于[spec,V]位置,两者属于叔侄的统制关系(C-cammand)而非管辖(government)关系,因为“书”与轻动词v之间存在障碍节点VP,因此虽然动词与受事在线性上相邻,但“看”和“书”没有动宾结构关系(1)动宾关系必须是管辖关系,不能有障碍节点。。这样的判定与语感差距明显,也与句法分析相矛盾。“看书”不但在语感上关系密切,而且在结构上关系紧密,通常可以作为整体发生移位,例如:

(5)他看书看了三小时。→看书他看了三小时。

(6)他骑马骑得很快。→骑马他骑得很快。

(7)他开车开出了新高度。→开车他开出了新高度。

例句中处于句中的“看书、骑马、开车”都可以作为整体移位到句首位置,说明它们之间的关系不是松散的统制关系,而是更加紧密的动宾关系。

(三)复制的动词不带有附着成分

轻动词短语VP以没有语音形式的轻动词为核心,以实意动词短语VP为补足语,以名词短语为标志语,轻动词短语的主要功能是充当句子中心“INFL2(2)最简方案认为轻动词短语充当谓语,其作用是应得的“T”的核查。”的补足成分。实意动词为满足某种语法要求移位到轻动词位置,与之结合,满足句子中心中谓素的核查。英语、法语等印欧语的句子中心包含时态、一致性等屈折语素,需要附着于动词,使动词发生形态变化。汉语中的句子中心没有屈折语素,只有没有语音形式的谓素,但表示时态的“着、了、过”等必须附着于谓语动词。如:

(8)孙悟空打败了巨灵神。

(9)宝玉下赢过贾政。

(10)关羽大战着黄忠。

例句中表示时态的助词“着、了、过”等分别附着于动词短语“打败、下赢、大战”,表示谓语动词的时间状态。

动词复制句中的复制动词若是处于轻动词位置应当也能够与“着、了、过”等附着成分相结合,但实际上,动词复制句中表示时态的助词只能与后一动词结构VP2组合,处于前一位置的复制动词不能与时态助词组合,不然句子就不合法,例如:

(11)三藏骑马骑得很累。

*三藏骑了马骑得很累。

(12)悟空吃蟠桃吃饱了。

*悟空吃过蟠桃吃饱了。

(13)沙僧挑担挑了一路。

*沙僧挑着担挑了一路。

例句中的动词复制形式“骑马、吃蟠桃、挑担”以光杆形式出现在动宾结构中时句子合法,当动词附着有表示时态的“着、了、过”时句子不合法。动词的复制形式不能附着时态成分,说明他们与句子的谓语有差距,句子真正的谓语是复制动词之后的动补结构。

(四)动词复制结构的正反疑问形式只能发生在后一动词结构

汉语中的一般疑问句可以通过添加语气词“吗”的形式实现,可以通过在句子中心位置添加“可”的方式实现,也可以通过正反重叠的方式实现,正反问句的正反重叠一般发生在句子中心位置,句法表现为助动词重叠或者谓语的主要动词正反重叠。例如:

(14)宝玉会不会下棋?

(15)宝玉下不下棋?

(16)宝玉下棋不下棋?

(17)宝玉幽不幽默?

例句中的助动词“会”、动词“下”、动宾结构“下棋”分别发生正反重叠变为“会不会、下不下、下棋不下棋”表示疑问。通过正反重叠表示疑问时,有时重叠的是词的一部分,比如例(17)中的动词“幽默”发生部分重叠变成“幽不幽默”表示疑问。无论重叠的形式如何,发生的位置总是谓语的主要动词或助动词。

动词复制句通过正反重叠的方式表示疑问时,只能后一动词结构VP2发生正反重叠,而不能是前一动词结构VP1发生重叠,不然句子不合法,例如:

(18)你买房买不买得起?

你买房买不买?

*你买不买房买得起?

例句中的动词复制句可以通过后一动词结构VP2中的动词“买”发生正反重叠的方式表示疑问,但不能使用前一动词结构VP1中的动词“买”正反重叠。正反问句发生重叠的位置和方式说明前一动词结构VP1中的动词“买”不是句子的谓语中心,后一动词结构VP2才是。

(五)双音节动词也能形成动词复制句

程工(1999)认为动词复制句和“把”字句均来源于“广义转换”,即从词库中另外选取一个词项嵌入到轻动词位置,形成表层结构。“广义转换”中选取的词一般是单音节且只具有句法功能,比如“用”字嵌入用于标记工具,“把”“将”等字嵌入则多用于表示受事。动词复制句被认为是“某个单音节主动词复制后嵌入到轻动词节点的一种操作”(程工[1999]:253)。动词复制句确实是大部分为单音节动词复制,例如:

(19)沙僧挑担挑了一路。

(20)三藏骑马骑得很累。

但现实中也存在双音节词语发生复制的语料,例如:

(21)工程师检查设备检查了两遍,就怕出什么差错。

(22)唐代宗赦免郭暧赦免了三次。

(23)他们讨论问题讨论得异常激烈。

(24)两位领导交换意见交换得十分充分。

例句均为“VOVC”格式的动词复制句,动词“检查、讨论、交换、赦免”不但与名词“设备、问题、意见、郭暧”组合为动宾结构,而且在句中与数量结构“两遍、三次”组成准动宾结构,也可以与形容短语“异常激烈、十分充分”等组合为动补结构。我们不难发现发生复制的动词“检查、讨论、交换、赦免”等均是双音节动词。这与程工提出的“广义转换时某个单音节动词复制”的条件相矛盾,说明动词复制句可能不是由动词复制嵌入造成的,其产生可能另有他因。

(六)“动词嵌入”说违反句法操作在词汇层面以上原则

词是最小的能够独立运用的语法单位,在组织短语和句子时具有备用性。词的句法定位决定了句法操作不能在词的内部进行,即便是汉语这种以复合构词法为主的语言,复合词内部也不能发生句法操作,形成了著名的“句法操作在词汇层面以上原则”。词内部的成分不能移位到词之外,句法标记不能添加在复合词内部,词必须作为一个整体参加句法操作。

动词复制句的“动词嵌入”说认为处于动补结构中的动词复制并移位到轻动词位置形成了之前的动宾结构,进而形成动词复制这样的表层现象。动词复制句中动宾短语中的动词与之后的动补结构中的动词完全相同,但也存在动补结构是前一动词结构VP1部分复制的现象,例如:

(25)诸葛亮咳嗽咳出了血。

(26)房玄龄哮喘喘得上不来气。

例句中的动词复制句不是由“VO+VC”的格式构成,而是“V+VC”的格式构成,其中前一动词结构VP1短语只有一个词“咳嗽、哮喘”,后一动补结构中的动词“咳、喘”是前面动词的一部分。

如果动词复制句是由后一动词结构VP2短语中的动词复制并嵌入到轻动词位置形成的表层结构,则例(25)的底层结构应当为“诸葛亮嗽咳出了血”。这样的底层结构不但与我们的语感完全不符合,而且“嗽”是不成词语素,不能独立运用。若是动补短语中的“咳”是由动词“咳嗽”的前一部分复制并移位而成的,则违反了句法操作在词汇层面以上的原则,因为复制并移位的是动词的一部分,而不是一个词语。

(七)双宾语构成的动词复制句无法用“动词嵌入”解释

动词复制句通常是由动宾结构和动补结构两部分组成,动补结构是谓语的主要部分,将之前动宾结构中的动词看成动补结构中动词的复制能解释大量语言事实。双宾结构也能进入动词复制句,形成“VOO+VC”的格式,例如:

(27)你教孩子英语教得太早啦!

(28)你送他苹果送得太多了。

(29)他教孩子音乐教会了大家五线谱。

(30)李老师教孩子英语教过两年。

例句均为动词复制句,动词“教、送”分别出现在动宾结构和动补结构之中,“教得太早、送得太多”是带“得”补语,“教会了大家五线谱”是“动补宾”结构。与一般的动词复制句不同,“教孩子英语、教孩子音乐、送她苹果”都是典型的双宾结构。

如果动词复制句是为了解决语义上多样与句法位置有限之间的矛盾,而使用“广义语义转换”的手段复制动补结构中的动词嵌入轻动词位置产生的话,复制的动词就面临一个问题:复制的动词首先嵌入哪个位置?我们知道双宾结构是由实意动词移位到轻动词位置生成的表层现象,在近宾语和远宾语分别位于实意动词短语[VP]的标志语位置和补足语位置,由于受到轻动词v的吸引,实意动词移位到轻动词位置,形成双宾句。动词复制句要求处于动补结构中的实意动词复制并嵌入到轻动词位置。双宾结构中的实意动词是否被删除,动补结构中的实意动词复制之后是否直接嵌入轻动词位置等问题都无法得到很好的解决。

(八)违反了“线性对应定理”

线性对应定理是Kayne[6](1994:32-46)提出的维系句子音系形式的原则,语音是将句法结构的层级性输出为线性结构一维性的手段,语音形式输出时对句法结构中词项的线性排列有一定的要求,可以概括为:

当且仅当一个词项a及支配该词项的投射均非对称性成分统制另一词项b时,词项a才能处于词项b之前。

我们以“The man was killed.”为例说明线性对应定理对句法结构的作用。早期生成语法认为被动句是由主动句转换而来的,“The man was killed.”的深层结构为“Somebody killed the man”。由于动词“kill”发生了被动化变为了“killed”不能给前面的名词“somebody”分派题元角色,也失去了给之后的名词“the man”指派格位的能力,因此施事名词“somebody”无法在句中出现,受事名词“the man”为了获得格位移位到[spec,I]的位置获得主格,同时“the man”在原来的位置留下语迹“t”。语迹“t”受到原来名词“the man”的约束,与之同指。进入语音系统之后,名词短语“the man”非对称性成分统制句子中心was,处于was之前;句子中心语was非对称性成分统制动词短语killed,因此位于killed之前,语音式“The man was killed.”合格。

若语迹“t”以有声形式the man出现,“The man was killed the man”进入语音系统之后,名词短语“the man”非对称性成分统制句子中心“was”,处于“was”之前;句子中心语“was”非对称性成分统制动词短语“killed”以及名词短语“the man”,就会出现名词短语“the man”既要位于句子中心“was”之前同时又要位于“was”之后的矛盾,语音形式不合格。一个成分若是发生复制并发生了移位,成分本身就应当表现为无语音形式,不然就容易违反线性对应定理。

再看汉语中的动词复制句,动词复制句中动补结构中的动词是主要动词,之前动宾结构中是通过“广义转换”复制动词嵌入轻动词形成的。如图所示:

表层结构中的“看”是动词复制并移位的结果,两个动词都在语音层面获得实现,其中处于轻动词位置的“看”非对称性成分统制下层处于[Spec,V]位置的名称短语“书”,在线性序列上应当位于其前;同时,不难发现“书”又反过来对称性成分统制下层处于动词中心的“看”,在线性序列上位于其前。动词“看”的复制形式与之表示的意义相同、语音相同,既要位于名词“书”之前,又要位于名词“书”之后,产生矛盾。如果线性对应定理正确的话,那么动词复制句不应当是复制移位产生的“广义转换”句法结构。

动词复制句作为汉语所特有的句型,先后出现两个形式完全相同的动词,动词复制句中两个相同动词的关系如何,动词复制句如何形成等问题成为学者们长期关注的热点,甚至影响到对汉语语法特点的认识。我们发现,动词复制句可以与“把”字句共存;其中的动词可以移位到句首;不能带“着、了、过”等附加成分,不能被否定;动词复制句中前一动词结构VP1的表现说明将其分析为“广义转换”而形成的动词嵌入不十分准确。另外,将动词复制句中的前一动词结构VP1作为后一动词结构VP2的复制并嵌入轻动词位置,不符合“句法操作在词层面以上进行”的词汇自主律,违反了句子语音的“线性对应”原则,也无法解释动词带有双宾语和双音节动词复制等现象。

五、动词复制句是话题化的结果

话题是语用到句法的投射,在深层结构中“这棵树”因为语言使用环境等原因被赋予了话题特征,必须通过移位、添加标记等手段得到表层形式上的体现,但将话题纳入句法结构仍有许多问题。比如将“这棵树”看作话题,其处于话题短语的核心位置[Top,TopP],那么一个重要的问题“这棵树”的格位问题无法得到解决,因此,我们认为这棵树此时是主格,因此也应当是主语,不过是具有了话题特征的主语。

动词复制句本质上是选择了动词短语作为话题,出现在主语位置而形成的一种表层结构。动词复制句与动词做主语具有相同的结构,本质上看,两者都是由汉语句子中心只包含谓素这一特征决定的。动词复制句首先是动词短语被选做话题,在句法结构上出现在[Spec,IP]位置,之后的谓语是对动词结构的论述。我们以“他骑马骑累了”为例说明其结构,如图所示:

例句中的动补结构“骑累了”出现在句子中心语I2的补足语位置,由于汉语的句子中心只包含没有语音形式的谓素,得到句子中心语I2的核查作为谓语,动宾结构“骑马”出现在标志语[Spec, IP2]位置做小句的主语,与动词结构“骑累了”构成主谓结构IP2“骑马骑累了”,主谓结构IP2又处于句子中心I1的补足语位置,得到句子中心I1的核查做句子的谓语,名词性成分“他”出现在句子IP1的标志语位置[Spec, IP1],做句子的主语。

六、结论

动词复制句是汉语特有的句法现象,受到语言学界的长期关注,动词复制句的句法特点、生成机制等均是前贤们研究的热点。一般认为动词复制句本质上是“补宾争动”现象,是为解决动词语义上可有多个与之相关的成分而句法位置有限之间矛盾形成的,最简方案构拟了动词复制句的生成机制,认为复制的动词出现在轻动词位置。动词复制句的最简方案分析存在诸多不足,主要表现在:不能涵盖非动宾式动词复制句;违背句法操作在词层面以上的“词汇自主律”;不符合词汇复制形式不能与原来形式同时出现的“线性对应定理”;不能解释“把”字句与动词复制句同现等。本质上看,动词复制句与汉语特有的主谓谓语句一致,前一动词结构作为整体具有话题的特征,原生在句子[Spec,IP2]的位置。