西夏文献中的语义关联性通假现象

2021-08-30马万梅

□马万梅

西夏文献中存在古汉文文献那样的通假现象,已是西夏学界的共识。对这一现象研究较深入的是中国社科院的孙颖新博士,她将西夏文献中出现的通假现象进行了归纳总结,提出并阐释了西夏文献中存在同音通假和近音通假两种情况,以及“两两通假”、“隐性通假”等较为特殊的通假形式[1]152-154。目前学界判定西夏文献中通假字的一个普遍标准是借字与本字语音相同或相近。这些语音相同或相近的材料中,借字与本字大多没有意义上的关联,但也必须承认,也有不少语音相同或相近,意义上存在关联的材料。这类字借字字面上与汉文本相合,似乎文通字顺,仔细研究发现,它们明显不符合西夏语的语法规律与语言习惯。所以严格地讲,这实际是一种讹误,但因它们在早期文献特别是初译本中普遍存在,同时也遵照目前西夏学研究领域的一般做法,仍然将其当作通假处理。这类语义关联的通假字容易导致文本理解出现偏差,不但增加了解读文献的难度,也容易在语言研究过程中造成干扰。因此,在解读文献过程中需要更加仔细斟酌和判断。

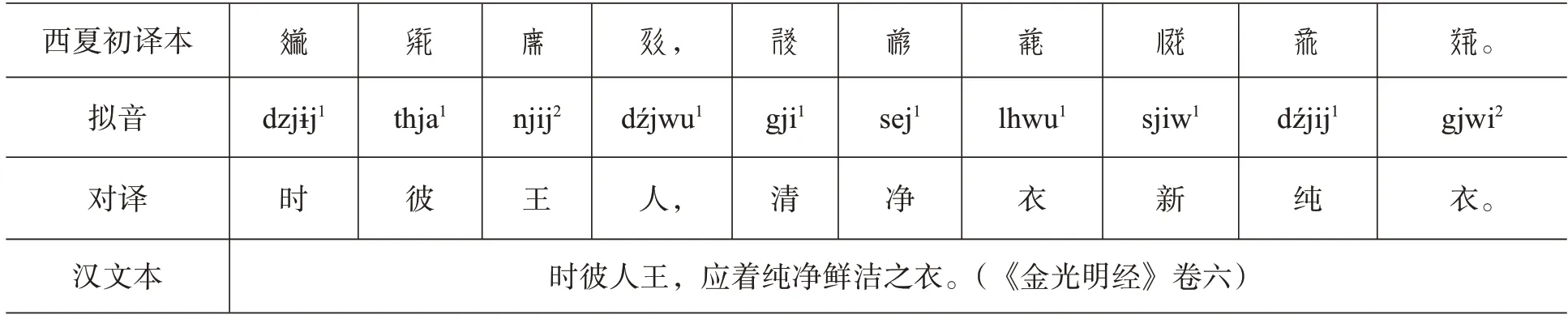

针对文献中语音相同或相近、语义又相关的这批文字材料所造成的阅读障碍,最好的消除方法是通过译本文献的初译本与校译本之间的对勘进行研究。西夏佛教文献中往往有初译本和校译本之分,初译本多出现在西夏前期,校译本多出现在仁宗时期。西夏校译本校改的实践为我们全面认识初译本中这批材料提供了佐证,可以帮助我们更深入地发现借字与本字之间不同关系,也为我们处理未有校勘本的材料提供指导和解决问题的方向。这里也主要是利用初译本与校译本之间的对勘材料,重点分析借字与本字之间更深入的关系,以明确西夏早期文献的实际用字情况。本文所列例句皆出自西夏文《金光明最胜王经》(简称《金光明经》)卷六。此部佛经同时存在初译本与校译本,初译本刊布于《俄藏黑水城文献》第24册[2]46-51,编号为инв.№905,校译本刊布于《中国藏西夏文献》第三册[3]257-291,编号为B11·032[1.09]。汉译本内容皆参考唐代义净大师所译《金光明最胜王经》[4]37-44。

一、本字与借字之间存在语法方面的差异

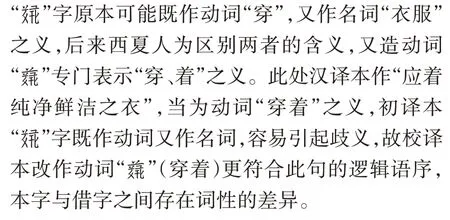

通过校译本与初译本之间的比较,校译本对初译本改动的一批字中,改动之字(本字)与原字(借字)之间不但语音相同或相近,语义也存在关联,这种关联不少属于语法层面的,疑因初译者对西夏语本身的掌握不够熟练或疏失造成,既然校译者将它们改过来,是认可了这批字存在讹误,影响到了实际的阅读。这类涉及语法层面的本字与借字之间,或为其所记录的词属于动词基本式与衍生式的关系、或为词性不同等等。下文将举证说明。

二、本字与借字之间存在语用方面的差异

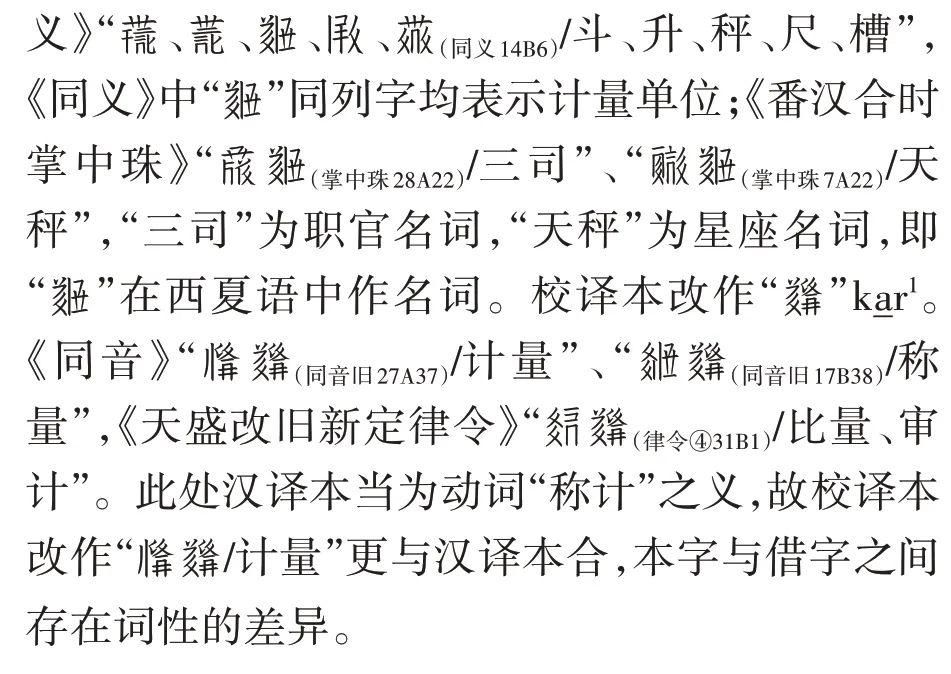

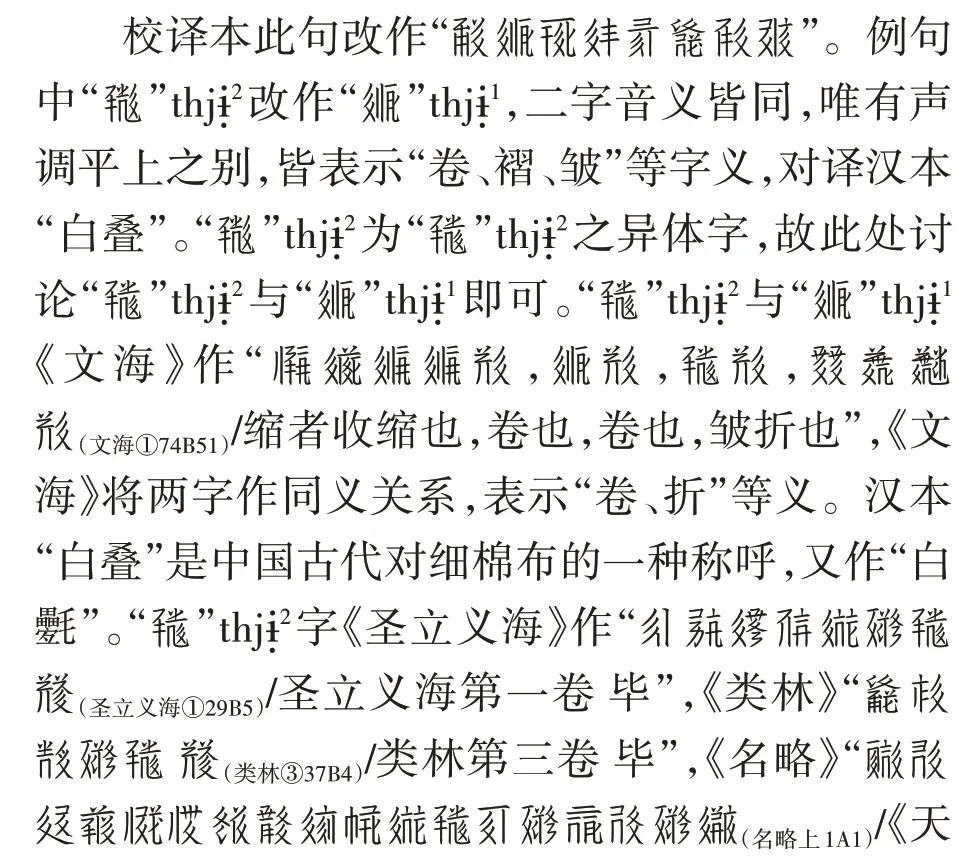

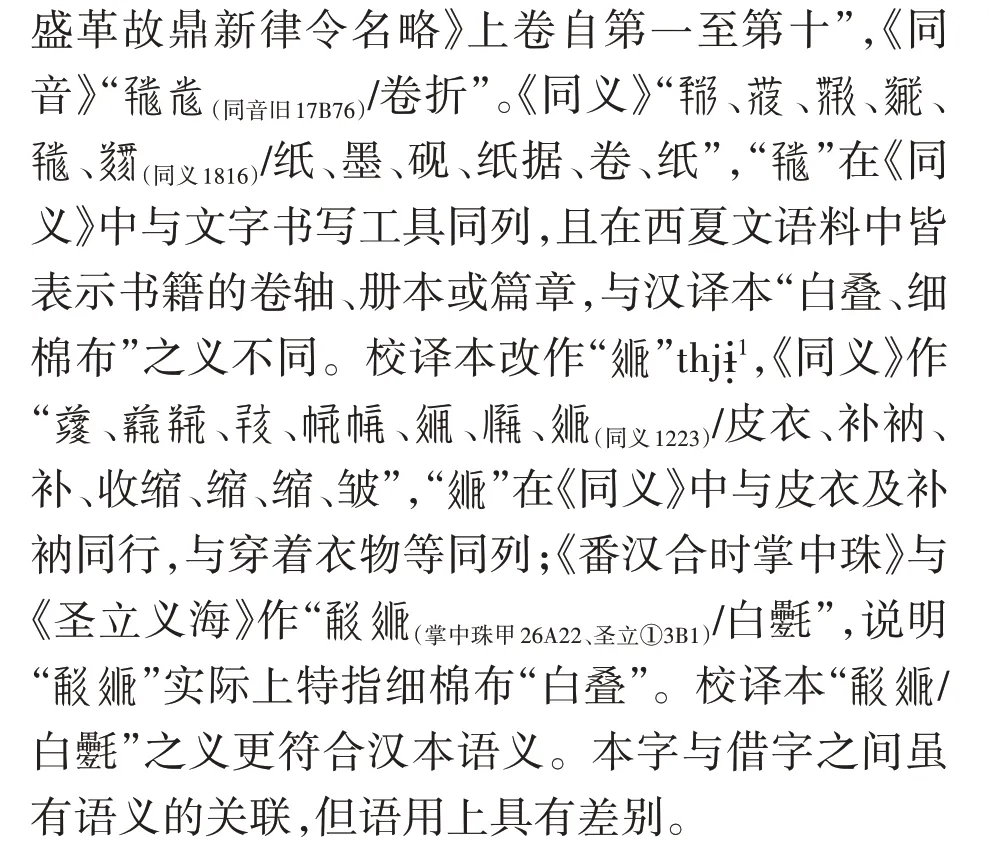

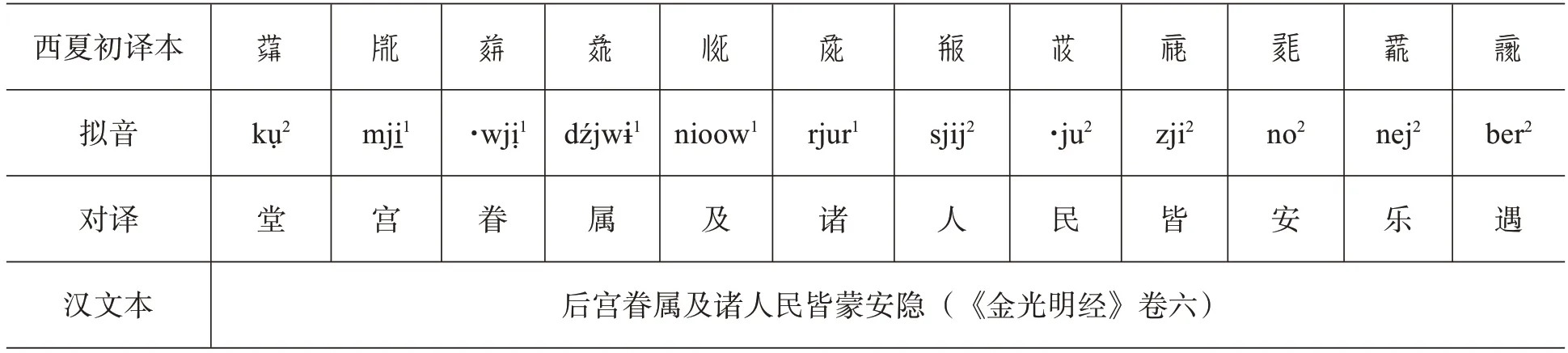

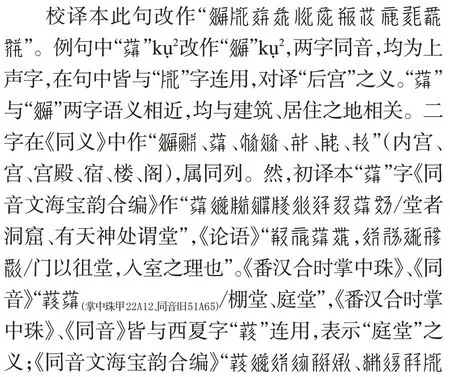

本字与借字的语用差别是语音相同、相近,语义相关,是这批材料中更为普遍的现象。借字与本字音义皆同,但在具体语言环境中,意义又有所侧重,有着不同的表达功能和限定条件,从而造成了初译本讹误的事实。

三、小 结

以上在语法、语用两个层面对文献中的通假现象进行了归纳。语法上的区别表现为借字与本字的语义相关,但语法特征即功能和形态不相同,或充当不同的语法成分,具有相对的稳定性。语用上的差异表现为借字与本字的语义相同,但语义又受具体语言环境的制约,表现出不同的语义侧重点,具有动态性的特点。但是,无论语法差异还是语用差异,借字与本字间的语音相同或相近可能是通假现象产生的先决条件。这种通假现象的发生,大致出于以下两点原因:首先,译经者笔受的理解粗疏。西夏初始译经往往是由主译者宣释,笔受记录,同音讹误比较容易产生,而又未经正字者予以修订。其次,西夏语发展的阶段性。初译本译于西夏前期,此时西夏字创制只有三四十年,译经者对西夏字,特别是音同义近的文字的理解还有一个熟悉掌握的过程。总的来说,这类通假现象在各类语境中隐匿性强,往往不易被发现,需要读者在研读文献过程中仔细推察。