西夏文《贤智集》“辩”文中的修辞举隅

2021-08-30方璐

□方璐

西夏文《贤智集》是西夏著名僧人鲜卑宝源的文集,1908年出土于额济纳旗黑水城,原件现存俄罗斯科学院东方文献研究所。据戈尔巴乔娃、克恰诺夫《西夏文写本和刊本目录》,俄藏西夏文《贤智集》共有инв.№120、585、593、2538、2567、2836、5708、7016数个藏号①。

《贤智集》是西夏僧侣文学最集中的代表,文学体裁有“辩”、“诗”、“文”、“赞”、“颂”、“曲子词”等。21篇内容中有9篇“辩”,分别为《劝亲修善辩》、《劝骄辩》、《谗舌辩》、《劝哭辩》、《浮泡辩》、《骂酒辩》、《轻色辩》、《骂财辩》、《除肉辩》[1]5。孙伯君在对《贤智集》总体情况和21篇内容介绍的基础上,释读了首篇《劝亲修善辩》,对文集中独有的体裁“辩”进行了论述,认为其中的“辩”来源于敦煌变文中的“唱导”,是“敦煌变文的延伸”,运用了“声、辩、才、博”的手法,同时认为《贤智集》中的“辩”具有自己的特色[1]5。吴雪梅对宁夏佑啓堂所藏《贤智集》首篇《劝亲修善辩》残页进行了考释[2]28-36。龚溦祎的硕士论文《西夏文〈贤智集〉研究》中也对“辩”文中部分篇目的主旨做了相关阐述[3]11-14,41-43,45-49,51-55,对“辩”文之“辩”也做了相关论述[3]63-65。目前学界尚未更多地关注到西夏文《贤智集》“辩”文中所应用的修辞手法。以下将依据史金波先生提供文献图版予以举要分析,不妥之处望方家斧正。

一、押韵与叠音

押韵和叠音属于语音上的修辞。语音的修辞是对语音相关要素的运用,可以增强语言的表现力和感染力,是提高表达效果的修辞方式之一。汉文中很早就已经开始注意到语音修辞的作用,《毛诗序》中说:“情动于中而形于言,言之不足故嗟叹之,嗟叹之不足故咏歌之。”[4]15语音上的修辞能够传达丰富的情感。《贤智集》“辩”中也运用到了语音上的修辞,初步来看,有押韵、叠音两种方式。

(一)押韵

押韵指文本中,某些句子的最后一字运用韵母相同或相近的字,以便使声调和谐优美。押韵是语言追求音乐性的最高表现,是韵文区别于散文的本质特征。关于《贤智集》中“辩”中存在的押韵的现象,前辈学者已有探究,笔者将在聂鸿音、孙伯君研究的基础上进行总结并予以补充和示列说明②。

总结来看,《贤智集》中“辩”多为韵文,除了《轻色辩》中主体部分不押韵外,几乎都押韵。通过对《贤智集》“辩”文押韵情况的考察发现,所押韵脚均在/i/、/u/、/a/部③,其中声调上的差别并不影响押韵。其中,普通元音i和紧喉元音可以通押,普通元音i与长元音中的松元音i_也存在通押现象,普通元音i与卷舌元音可以通押不影响押韵,一定程度上可以推断《贤智集》“辩”文整体上呈现出用韵较宽的特征,且并非每句都押韵,韵脚并不是规则出现,且押韵不限定于偶数句。“西夏民间俗曲(曲子辞)风格的押韵同样不一定限于偶数句,奇数句也经常可以入韵。”[5]19

韵文区别于散文的重要特征,是韵文的音乐性[6]52,而押韵是构成音乐性的要素。《贤智集》“辩”所表现出来的音乐性符合说唱文学所需要的特质。鲜卑宝源在创作《贤智集》时,为的是“劝亲修善”,而实现该目的,广泛的传播是前提。用韵能够增强受众记忆,有时又与对仗相结合,音和音之间形成一定的和谐之感,使文本的节奏更加鲜明,形成语音上的回环往复的美感,便于传唱。刘师培在《论文杂记》中说:“大抵韵语偶文便于记诵。”[7]83用韵促使民众乐于且易于接受文本,从而实现广泛传播。

(二)叠音

叠音又称为叠字,指字或音节的重叠[8]19。从语音修辞的角度来说,叠音是重要的修辞手段。《贤智集》“辩”中,多处运用了叠音的修辞,大体上包括了AA式、ABB式以及AABB式三种类型,以下是部分举例。

(1)AA式

汉语诗歌中也有叠音的修辞现象,从五言到七言。汉语诗歌中叠音的句法位置同《贤智集》中的辩文一样,分布较为灵活,也是分布于句首、句中和句末。

(2)AABB式和ABB式

《贤智集》中“辩”使用的叠词,由不同词性的词根构成。目前来看,结构有AA式、ABB式以及AABB式。叠音不论在描摹景物、描写人物形象方面,还是在抒发感情方面,都有一定作用。叠词的修饰,使得“辩”的文本内容更具有曲折变化之美,特别是在对仗句中,两个叠音词上下相对,再加上用韵、声调以及表演时不同语句节奏的呼应,更增添音乐旋律之美。

除了音律上的美感之外,叠词还起到强调、加强、增强传播效果的作用[9]107。总之,叠词并不是简单的重复,恰当运用会使“AA式”、“ABB式”、“AABB式”这种添加音节的做法所产生的表情达意的效果,比“A式”所起到的效果更加到位,能和谐音律,表达丰富的思想内容,起到了加强抒情、状物等修辞作用,大大增加了诗歌的表达内涵。叠词凭借它自身特定的修辞作用和表达效果,在文学作品中被广泛运用,收到了良好的艺术效果。

二、对 仗

《文心雕龙》里说对仗是“心生文辞,运裁百虑,高下相须,自然成对”[10]35,《贤智集》中多处使用对仗,对仗是对偶在韵文中的称呼。以下是部分举例。

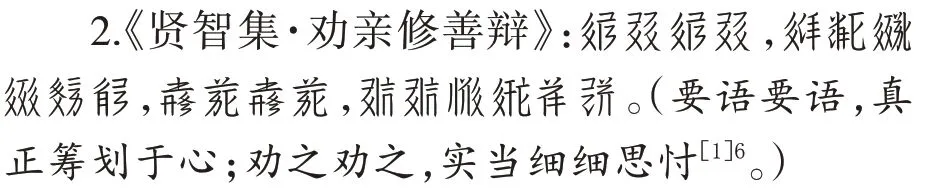

其中,“三更”对“午夜”、“独坐”对“无眠”、“细细”对“思思”、“审看”对“领悟”,结构完整,对仗工整,语句隽永凝练,且句式上为四、六式。柳宗元《乞巧文》说骈文的特征是“骈四俪六,锦心绣口”,以四六指骈文之意较明显[11]67,该句在句式上有骈文的特点。

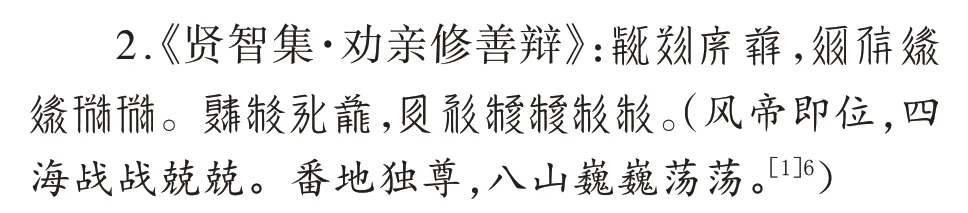

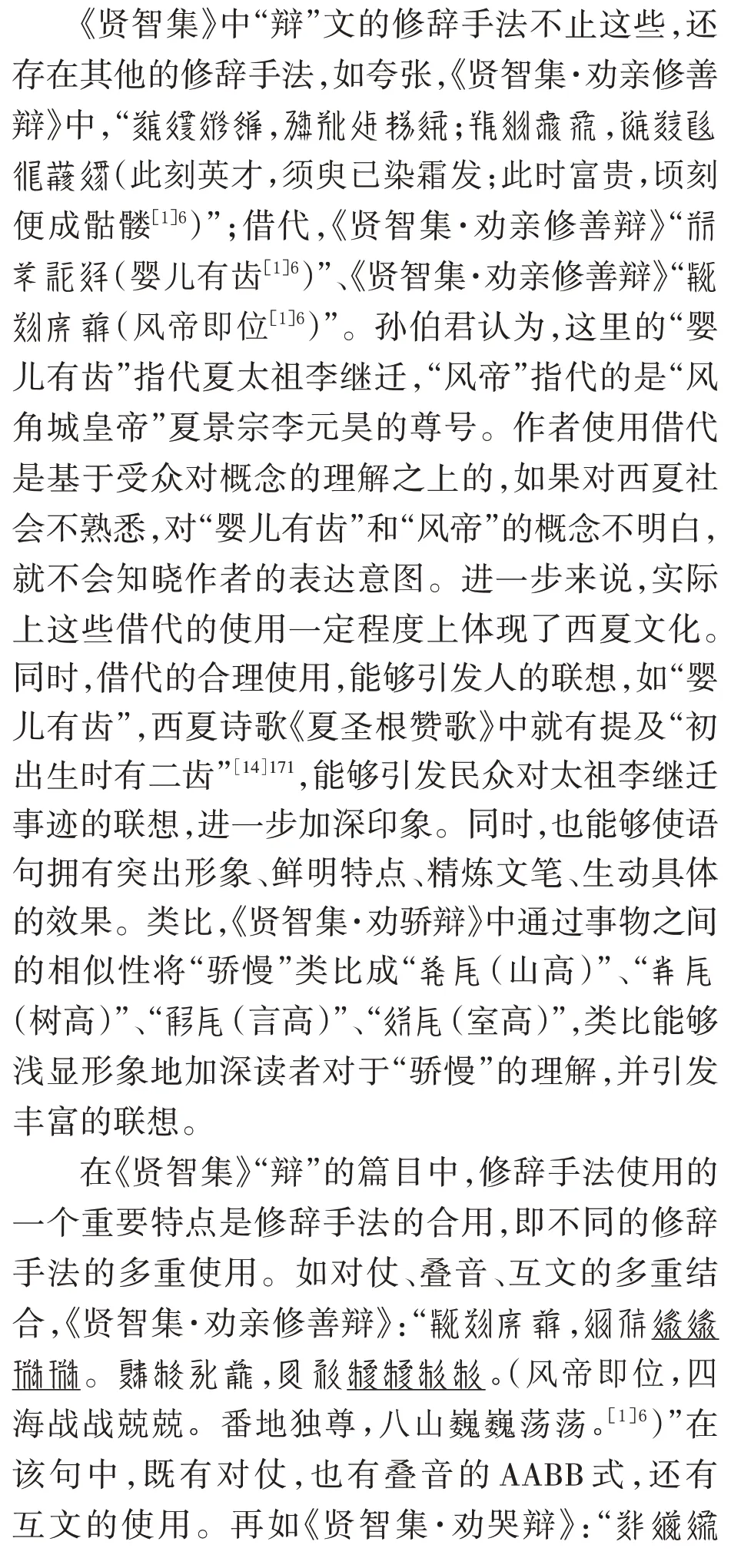

“风帝”对“番地”、“四海”对“八山”、“战战兢兢”对“巍巍荡荡”,整句对仗工整,使得语句更具韵文特色,也更有表现力。该句在句式上也是四、六式。

《贤智集》中的“辩”,多次使用对仗,但并不严格,属于宽对的范畴,且在句式上存在四、六句式的形式,体现了骈文的特征。也有七言、五言等,如“。(朝朝白日疾如箭,夜夜月明快似风[1]6。)”在不同篇目中有不同的体现。对仗使得文本中的语句凝练,句式上整齐。同时,对仗也能使得文本在音上更加和谐,使得文本富有节奏感和音乐美,进一步增强了语言的气势和语言的表达效果。

三、比 喻

比喻作为一种常见的修辞方式,在西夏文《贤智集》中也多次出现,以下是部分举例。

该句中,同时存在了对仗和比喻的修辞。语句中将时间的流逝比作“箭”和“风”,形象生动,富有感染力。

佛教文学作品中也较多地使用到比喻的修辞,比如《降魔变文》写如来修行时的容貌:“头如蓬案,项似针钉,肋如朽屋之椽,眼如井底之星。”[12]560佛教文学作品中广泛使用比喻修辞,是佛教逐渐走向世俗化过程中,走入民众之间不可避免的方式方法之一。

四、对 比

对比是将相反或者相对的事物或者同一事物的两个方面进行比较的修辞方式。在《贤智集》中对比修辞表现最为明显的篇目是《劝骄辩》。全文通过“骄傲”和“谦虚”的对比,来衬托“谦虚”。以下是例证。

在《劝骄辩》中作者将骄傲和谦虚进行了反复的对比,从而更加突出“谦虚”,达到劝骄的目的。在所举例中,劝骄的过程是一个逐渐递进的过程,从“碍圣途”到“诸天怒”,这是一个逐渐加深严重性的过程,使得受众对“骄傲”的认识有渐进的过程,对“骄傲”与“谦虚”的取舍也有自己一定的判断。

除了《劝骄辩》中运用了对比修辞外,在《劝哭辩》中也存在着对比修辞。如《贤智集?劝哭辩》:“。(生者是集哭多也,见生者时何心悦,死者是生之起用,死者何缘意悲痛。)”其中所对比的事物构成平行并列的关系,生者和死者进行对比,“心悦”与“悲痛”也构成对比,使得受众对“生”、“死”,“心悦”、“悲痛”的感受更加鲜明。

对比的修辞方法,有利于充分显示事物的对立,比如《劝哭辩》以生、死进行对比,《劝骄辩》以骄傲和谦虚对比。通过比较突出了所说事物的本质特征,加强了文本的艺术效果和感染力。同时,对比能够鲜明地表现作者的态度,能够加深受众的印象和启示,有利于形成对事物本质的认识。

五、反 复

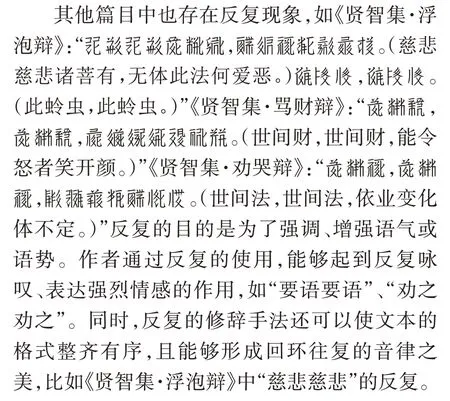

反复就是让词语或者句子、段落反复出现的修辞方式。西夏文《贤智集》中反复的修辞手法运用的较多,以下是部分举例。

“骄”的反复出现,是为了符合结构以及表达内容的需要,能够起到加深印象的作用。同时,对于完整表达鲜卑宝源对“骄”的态度与想法也有一定作用,有助于分清、强化“骄”不同的层次,突出了主题。

“要语”和“劝之”的反复使用起到了强调的作用,同时凸显了规劝的行为和情感,增强了语言的情感色彩和感染力。

六、排 比

排比的修辞方法是将结构相同或相似、意思密切相关、语气一致的词语或句子成串地排列的一种修辞方法。以下是《贤智集》“辩”篇目中排比修辞的部分举例。

排比的修辞功能可以概括为“增文势”、“广文义”。排比项诽迭而出,语气一贯,节律强劲,各排比项意义范畴相同,带有列举和强化性质,可拓展和深化文意。[13]217《贤智集》“辩”中多处用排比来说明事理,能够产生条理清晰的效果,如《骂财辩》、《劝骄辩》,其中《骂财辩》更是全篇使用排比句。《劝骄辩》中“谦虚”和“骄”在其所在句中意义范畴相同,行文的排比带有列举和强化性质,拓展和深化了文意。《浮泡辩》中用排比来叙事写景,使得层次清楚、形象生动。以上所举的排比手法的运用,使得文本语言语气一贯,节律强劲。《贤智集》目的在于向信众广泛地传播佛理与智慧,排比的运用,有利于佛理与智慧的阐述,增强民众信心,实现“劝亲修善”。

结合以上,可以认为《贤智集》之“辩”在内容通俗之余,文本韵散结合,语言雅致,使用了押韵、叠音、对仗、比喻、反复、对比、排比、夸张、借代、类比等不同的修辞手法。首先,灵活多变的修辞手法,增强了语句的节奏感,在行文上、音律上构成了和谐美感,或唱或诵朗朗上口,语句婉转流动。其次,修辞手法的运用增加了所说事物的形象性,传递了丰富的情感。再次,由于“辩”反映的主题和内容是属于具有说理文性质的佛教劝善,修辞的合理使用,还增强了说理的气势。这些特性使《贤智集》中的“辩”突破了受众受教育程度不一的限制,在走向通俗化的同时也能够雅俗共赏。总之,修辞手法的使用一定程度上扩大了传播范围,也使得文本内容不仅生动通俗便于理解,同时易于记忆传播,从而增强了传播效果。

结语

《贤智集》中的“辩”文与敦煌变文渊源颇深。从修辞手法的使用上来看,敦煌变文中修辞手法的运用也是屡见不鲜。据许松研究,敦煌变文中亦运用了比喻、用典、拼字、设彩、并提、借代等多种修辞手法[15]86。《贤智集》“辩”中每篇都运用了大量的修辞,且各种修辞手法使用娴熟。宋洪志在《从变文形式推究变文之源》中指出:“变文的主要形式是散文和韵文相联合的一种文体。有的散文在前,韵文在后;有的韵文在前,散文在后;有的只有韵文;有的只用散文。韵文体制的主要形式是四言、五言、七言和三三七言。”[16]121《贤智集》“辩”文展现了韵散结合的特点,其中的部分篇目使用了“三三七言”,如《骂财辩》、《劝哭辩》。同时对“三三七言”的使用结合了反复修辞,极反复歌咏之致,如“世间财,世间财,能令怒者笑开颜”在篇章中反复出现。再结合西夏的历史文化与地理环境等因素,鲜卑宝源以虔诚的佛教徒的身份,汲取变文中的形式框架特征于自己的文学创作中,显示了进一步世俗化的用心。除了对敦煌变文的借鉴之外,亦是受到了中原传统文学的影响,较为突出的表现是在使用对仗修辞时运用到的四、六句式,展现了中原传统文学中骈文的特征。

《贤智集》“辩”文中修辞的使用不仅是宣扬佛法的需求,也展现了鲜卑宝源已经有了更深层次美的追求。对仗、反复、比喻、排比等修辞手法的运用,增强了文本在结构上、音律上的美感。从修辞的特征上可以说,《贤智集》“辩”文介于宽松纯朴与严格华丽之间。学者黄震云、杨浣认为关于佛教、民族本源和生存感受记录成为西夏诗歌的主要信息内容[17]48。《贤智集》中的“辩”文可以说已经脱离了单纯的记录,展现了对文学美的追求和探索。

结合前人的研究,可以推断《贤智集》中的“辩”文与敦煌变文、中原传统文学有一定的相通性和继承性,又具有自己的特点。同时修辞的使用亦展现了西夏文学作品对美的追求,展现了西夏文学的进步,是西夏文学发展的产物。《贤智集》中的“辩”文可以说是不同文化碰撞、交流的产物,反映了各民族在文化上的融合,反映了西夏人在文学创作中更深层次的精神追求。

注释:

①原出处是戈尔巴乔娃和克恰诺夫的《西夏文写本和刊本目录》(内部资料),后载于中国社会科学院民族研究所历史研究室1978年主编的《民族史译文集》,参见《民族史译文集》37页。

②下文图表中所出现的“√”表示该篇目中存在该部分,未“√”则该篇中没有此部分。

③荒川慎太郎把这个韵部的主元音构拟为e,同时包括了元音i、ɨ。参见荒川慎太郎《西夏诗の脚韵にられる韵母について——〈三世属明集文〉所收西夏语诗》,收录于2001年《京都大学言语学研究》第211—221页。

④西夏文《贤智集》目前尚未完全刊布,本文所用俄藏西夏文《贤智集》文献均由史金波先生提供,编号是:инв.№2538-1至инв.№2538-9、инв.№120-11至инв.№120-21。