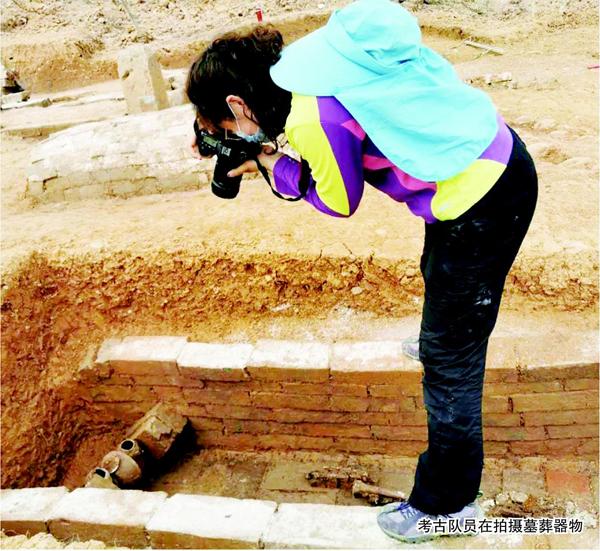

躬身探方写春秋

2021-08-28许幼飞

许幼飞

2021年2月5日,春节临近。

位于渝中区枇杷山正街72号的重庆市文化遗产研究院终于热闹起来。

平时散落在各个项目上的重庆考古人,陆续回到研究院。而沉寂了近一年的研究院二楼,也不时传来人员走动和交流的声音。

“平时二楼办公室的大门都是紧闭的,好多同事也是等到现在才能见上一面。”重庆市文化遗产研究院副院长方刚感叹道。

考古,从来不是一件热闹和浪漫的事。

即便是在交通、信息发达的今天,由于考古项目多位于大山深处,考古人仍过着“天空绝塞闻边雁,叶尽孤村见夜灯”的生活。他们在简陋的民房一住便是数月,白天蹲在探方里发掘历史,晚上趴在桌子上整理资料,直到深夜才能入睡。

忍耐与坚持、热爱与奉献,就这样贯穿着考古人的一生。

“要做的事实在是太多了”

“我知道考古工作很辛苦,但没想到会这么辛苦。”回到重庆市文化遗产研究院,考古队队员代玉彪终于迎来了难得的清闲时刻。此前,他一直在南川区龙崖城遗址开展考古调查工作,每天工作时长超过12个小时是常态。

龙崖城位于南川区三泉镇马嘴山,是南宋末年为抵御蒙古军队而修建的作战防御城池。

城门三面均为悬崖绝壁,只有一独径可上,可谓“一夫当关,万夫莫开”。因地势险要,龙崖城直到最后也没有被蒙军攻陷,因而被誉为“不败之城”、“南方第一屏障”。

“对我来说,龙崖城遗址是一个神奇的存在。”代玉彪回忆道,“所以,当我得知自己将作为调查工作队负责人参与其中时,倍感荣幸。”

2019年11月25日,顶着阴雨绵绵的天气和呼呼作响的寒风,工作队来到龙崖城脚下整装待发。

拾级而上,石板铺砌的台阶又湿又滑,坡度较大。没过多久,代玉彪就喘起了粗气,背心也开始冒汗,“耳旁风的声音愈发瘆人,山间的雾气使得能见度不超过30米,这些都容不得我们中途停下来休息”。

这样的台阶一共有1080级,这条路也是工作队每天上山下山的必经之路。

“测绘人员要背着30多公斤重的仪器,走的时间一长,膝盖真的受不了。”代玉彪称,“后来我们索性中午就不回去休息,累了就找个平坦的地方躺一躺。”

白天上山开展考古工作,晚上回到借住的村民家中,代玉彪还得整理资料,计划第二天的工作。“几乎天天忙到晚上10点才能休息,没有周末。”他感叹道,“其实我们考古人从不缺运动量,而是缺乏休息。”

队员孙治刚亦有同感,刚从另一个项目上回来的他一脸疲倦,黑眼圈特别明显,“要做的事实在是太多了,常常这个项目还没有结束,下一个项目又在等着你”。

“每年人均在项目上的时间超过300天。”方刚称,相较于其他地方,重庆的考古科研院所成立得较晚,2000年,重庆市文物考古所(重庆市文化遗产研究院的前身)才伴随着重庆直辖、三峡工程库区抢救性文物保护工作的全面启动而诞生。

“在三峡文物保护工程中,全国有超过70家考古科研院所参与其中,我们完成了三分之一的工作量。”方刚称,“正是大家这股积极劲儿,让重庆市文化遗产研究院实现了弯道超车,如今在全国考古科研院所中名列前茅。”

“成就感来自工作过程中的发现”

生于1986年,中等个子,鼻梁上架着一副黑框眼镜,和重庆市文化遗产研究院一楼展板上的照片相比,考古队队员肖碧瑞本人看起来要更黑些,眉宇间也多了一份沉稳。

“來研究院工作快10年了,80%的时间都是在野外作业,变成这副模样也不奇怪。”肖碧瑞称自己之所以能坚持这么久,是因为在工作过程中的发现里找到了成就感。

“感触最深的一次,是对忠县临江二队冶炼遗址进行发掘。”肖碧瑞说。

忠县临江二队冶炼遗址于2012年被纳入三峡消落区地下文物保护规划。

由于受江水反复消涨的影响,遗址临江部分已出现多处垮塌,断坎处甚至能见到暴露在外的冶炼遗迹,部分堆积的冶炼废弃物已被江水冲刷殆尽。

在此情况下,重庆市文化遗产研究院于2013年6月对该遗址进行抢救性考古发掘。

“这项工作受长江水位影响较大,工作时间集中在每年6—9月,正是重庆最热的时候。”肖碧瑞回忆道,“而且考古是个不可逆的过程,一旦挖开,就要抓紧时间对文物进行发掘。对我们来说,每一天都是倒计时。”

重庆的夏天,泥土里都翻滚着热浪。

“特别是临近中午的时候,遗址现场宛如被烈日蒸烤的大蒸笼。”虽然汗水在脸上滴成了水帘,但肖碧瑞手上的动作却从容不迫,他拿着手铲,蹲在刚清除浮土的探方里,一刀一刀地刮面。

一切都在有序推进,然而,突如其来的洪水却让发掘工作按下了“暂停键”。

“每天我都会看天气预报,也提前知晓了洪水过境的消息。我们提前把遗址盖好,然后眼睁睁地看着水位上涨,一点办法都没有。”肖碧瑞拿出两张照片比划道,一张照片里临江处的遗址清晰可见,而在另一张照片里,只剩下茫茫的江水。

肖碧瑞很是苦闷,但作为项目负责人,他不能慌乱,“当下我先安排其他事,队员们也在互相加油打气”。

待到江水消退后,众人又披星戴月地投入到发掘工作中。

“当看到完整的冶锌炉、‘成化的瓷片出土时,我们兴奋得不得了,那些苦和累都抛到脑后了。”肖碧瑞笑道。

在考古界,炼锌遗址的发掘较为罕见——由于锌的性质较活跃,古人炼锌需克服捕获气态锌的难题。而随着忠县临江二队冶炼遗址考古工作的收官,迄今为止三峡地区发掘的时代最早、规模最大、保存最完好的明代炼锌遗址完整出现在世人面前。

“在学术上,这是非常大的成就,对研究明代炼锌遗址的分布、技术传播和发展等问题具有重要价值。”肖碧瑞颇为自豪。

除了炼锌考古,20余年来,重庆考古事业还开创了水文考古、盐业考古、宋元(蒙)战争山城考古等方向,扩大了中国考古学的研究领域,许多成果填补了西南乃至中国考古的空白。

“彼此是对方前进路上的动力”

“考古工作者是快乐的,但也是寂寞的,心里满是对家庭的愧疚。”谈及家人,代玉彪的笑容里多了一份苦涩。在视频电话尚未发达的年代,他的孩子只能对着挂在墙壁上的照片喊“爸爸”。

“听到这件事时,我的眼泪都快流下来了。”代玉彪称。

在考古队里,这样的事不是个例。

队员张守华,在得知岳父因肺癌病危住院后,他选择坚持到项目顺利验收完成才匆匆奔赴老家。可惜老人已昏迷不醒,数天后即去世。提起未能及时在老人床前尽孝、分担爱人压力,这个憨厚朴实的中年汉子几度哽咽。

队员蔡远富,19岁就参加工作,但长期的野外工作使她无暇去追求自己的爱情,她选择把自己嫁给重庆的考古事业,至今仍孑然一身。

“大家陪伴家人的时间非常短。”时至今日,方刚还记得多年前自己在一处深山里做考古发掘时,和家人的联系只能依靠一部电话。

“晚上空闲时,我就爬到高处给家人打电话。”山里信号不好,只有高处有一丝信号。寒风划过方刚的脸庞,生疼,但他却不敢转身,“一转身信号就没有了,电话就断了”。

待到方刚打完电话从高处下来后,另一个队员会欢呼着从他手中接过电话,奔向高处。

正是深知考古的苦,从一线考古工作者转变成管理者后,方刚将目光聚焦到考古工作者的后勤保障上。“給予他们‘家的温暖,一方面帮忙解决队员们家里的难题,让他们没有后顾之忧;另一方面管理层多到现场听取他们的建议,调整工作方案。”方刚介绍。

在方刚眼里,考古工作具有特殊性,是因为它的根在田野上。也正因为这份特殊性,考古工作者长期抱成团、共同向前冲,互相之间有着很深厚的感情。

“我们之间经常交流,彼此都是对方前进路上的动力。”孙治刚感慨道。

或许正是因为这股凝聚力,20余年来,重庆市文化遗产研究院考古队收获了“全国文化系统先进集体”、“全国文物系统先进集体”等上百项荣誉。在2020年度“感动重庆十大人物”颁奖典礼上,这支可爱的队伍又荣获“感动重庆十大人物”特别奖。

“前段时间,三星堆遗址出土的精美文物刷爆了‘朋友圈。可以看到,越来越多的目光正在向考古业投来,我们将继续为建设中国特色、中国风格、中国气派的考古学贡献重庆力量。”方刚称。