水生植物研究及西湖造景在南京林业大学西潭中的应用

2021-08-27彭恬怡

摘要:在各类植物造景表现形式中,水生植物是表现水景的必要元素,其在营造景观氛围的过程中发挥着非同小可的作用。本文对植物造景中部分常用水生植物进行简要介绍,分析西湖的水生植物配置方式,并将其设计手法加以变通运用到南京林业大学教五楼旁西潭的优化改造中,进一步提出改造意见,以此探究水生植物在植物造景中的实际应用。

关键词:水生植物配置;杭州西湖;南京林业大学西潭;分析与改造

中图分类号:TU986 文献标识码:A 文章编号:1004-9436(2021)12-00-02

1 水生植物价值

观赏价值:水生植物的姿态和颜色可以给人以最直观原始的感受[1],其丰富的颜色及千变万化的光影可以呈现出截然不同的景观主题[2]。无论是观色还是闻香,水生植物的价值都非同小可[3]。

意境美价值:意境美更偏向抽象美,更加注重意境氛围的营造[4]。例如,利用荷花造景时,荷花与荷叶的搭配设计可以使景观达到“接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红”的意境[5]。

净化价值:水生植物能吸收环境中的二氧化碳并释放出氧气[6],还能吸收水体中的有害因子,缓解杂质对水体的危害,从而恢复水体生态[7]。

2 西湖水生植物造景设计

2.1 西湖简介

西湖风景区湖泊、池泉等水景丰富多彩[8],这些水景在观赏、净化、生态保护方面都发挥着不小的作用[9]。

2.2 西湖水生植物现状调研

经调查,西湖风景区中共发现水生植物190余类[10],水岸植物69类,水际植物39类,水面植物82类[11]。其中挺水植物分布最为广泛,浮叶植物、沉水植物次之[12]。

2.3 西湖两处景点水生植物设计策略

西湖水生植物配置传承和发展了杭州园林自古以来獨有的风格与特色[13]。

曲院风荷:位于西湖西侧岳飞庙前[14],湖中群植荷花,景象宏伟[15]。

茅乡水情:此处水景延续了传统水生植物设计风格[16],同时借助在湖底布设的“暗礁”及芦苇等形成了形态各异的植物岛,以此划分水面,吸引游客进入探索[17]。

3 南京林业大学教五楼西潭水景分析与改造

3.1 场地现状概况

3.1.1 区位现状

西潭位于教五楼与梁希广场中庭,西潭的南侧为求知路,西北侧为梁希路,临近报告厅出口、教五楼中庭及梁希广场。

3.1.2 环境现状

步道:西潭西南部设置有木质栈道,与周边小步道连接,曲径通幽,通达性较强[18]。

亲水平台:西潭东侧设置有木质亲水平台及小面积的休息区,有效增强了区域景观的层次感[19];亲水平台的座椅后方种植有成片的竹林,用绿化隔绝休息区与教学区,使人产生围合感,丰富了区域景观[20]。

绿化:西潭周边环绕人行小路及亲水平台均配置有大量绿化区,植物物种多样,滨水植物主题贴切[21]。垂柳的种植在提供了庇荫所的同时也起到了构景的作用[22]。

3.1.3 植物组成现状

此区域陆生植物及水生植物植物种类统计共有19种,乔灌木7种、低矮植物及地被植物12种[23]。其中杜鹃的种植面积最大[24];枫杨作为南京的乡土树种,能展现一定的地域风情,可以在一定程度上体现南京的地方特色[25]。

3.2 场地水景现存问题

西潭内现今还未种植水生植物,仅亲水平台突出的半圆伸入水面的区域砖壁上生长有枫杨、铁苋菜、构树、喜树等幼苗,但均没有得到较好的维护,导致植物层次较为混乱[26]。

该区域水体景观较为单一,缺乏水生植物,且由于维护不佳,水面漂浮杂物较多,水体不够清澈,因此没有达到鱼类等生物存活的条件,导致水景缺乏生机[27]。水边驳岸区的卵石铺装带地皮裸露有残缺,且缺乏景石点缀及景观小品,空间丰富性较差[28]。

3.3 场地水体区优化改造建议

3.3.1 设计意向

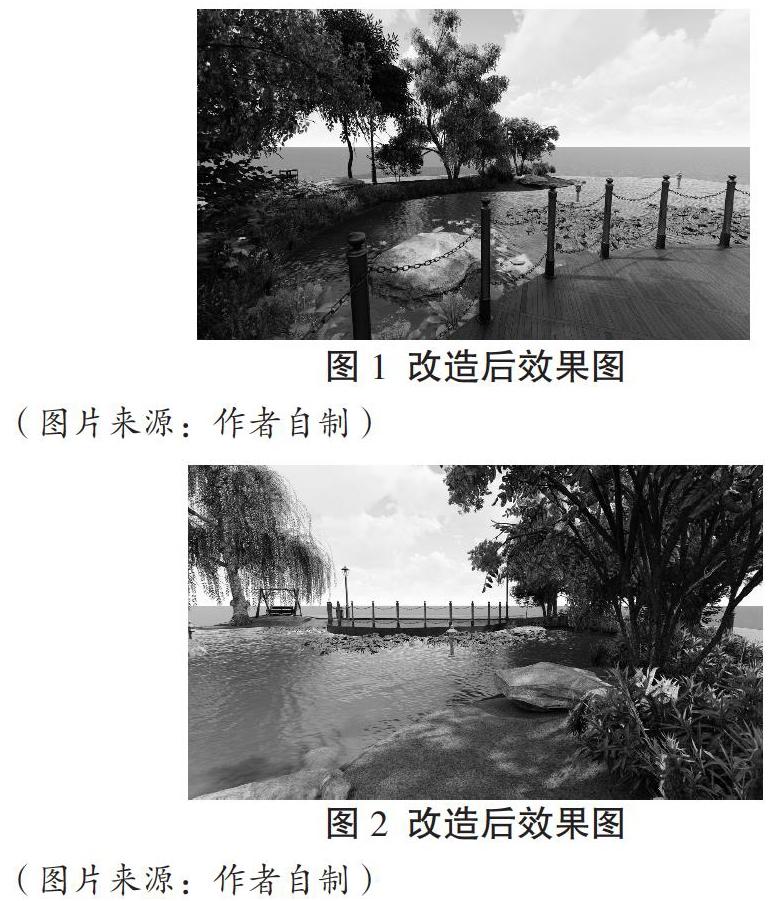

此次改造模仿西湖“曲院风荷”的设计手法[29],注重场地整体的意境美,旨在打造一个具有南京林业大学校园文化及识别性的特色水体景观[30](如图1、图2)。

3.3.2 设计理念

本次水生植物设计改造提取杭州西湖的水生植物配置手法,注重设计的意境美,重点在于增强植物多样性及水体趣味性,意在打造南林“小西湖”[31]。

植物配置方面:种植灌木与地被植物,增强景观多样性[32]。将原有的全部由卵石铺装的驳岸区改为草坪,降低行走时因卵石雨天潮湿致人滑倒的可能性,降低安全隐患,仅在条带状岸边铺置卵石,丰富铺装层次性。另外,用睡莲取代荷花作为水体中的点缀植物[33],通过睡莲搭配水山楂等亲水植物,提高池水质量[34]。

硬质小品方面:在水中加以景石,同时在中心放置小喷泉,增强水池趣味性,解决水景单一的问题[35]。由于场地现有的亲水平台铺装较为老旧,且木质护栏已经出现了一定程度上的老化及腐朽等问题,因此需要对此区域进行翻新改造,将原有的木质护栏更换为锈色不锈钢质地的链状围栏。相比木质围栏而言,不锈钢围栏具有较强的耐腐蚀性,不易腐朽和老化,这可以为日后的维护工作提供便利。还可以在驳岸孤植的垂柳树下放置秋千座椅,为场地空间提供娱乐元素,增加场地对于游人的吸引力。

水生生物方面:在池塘中饲养鱼类,不仅可以带来良好的景观效果,同时鱼类的排泄物也可以为水生植物提供营养[36];此外,蜻蜓蝴蝶等昆虫也可以在一定程度上使相对静止的水面具有动感和生机,为此区域增添一分野趣[37]。

4 结语

该项目从生态角度出发,强调在植物配置中应丰富区域水体景观多样性,形成不同层次的优美和谐的生态水景。此次改造以杭州西湖风景区中的水生植物景观设计手法为主要参考对象,通过对水生植物配置手法的解析与理解,优化并改造了南京林业大学教五楼旁西潭的水体景观,提出了改造重建的意见。改造充分结合场地现状,将生态手法融入改造设计中,以达到美化区域环境的目的,旨在为师生及行人营造更好的区域水体景观。

参考文献:

[1] 曹治国,窦宇威,李博,等.水生植物的水体净化作用与园林造景[J].种子科技,2019,37(5):107-109.

[2] 巫文龙.滨水景观中水生植物的应用分析[J].装饰装修天地,2020(1):133.

[3] 陈灵,蒋晖.明代江南造物——水在园林中存在的价值[J].美术教育研究,2020(2):79-80.

[4] 王立亚,丁昌辉,曹加杰.在“美丽乡村”策略下乡村水体景观设计与运用——以南京市江宁区铜山端为例[J].大众文艺,2019(09):83-84.

[5] 唐丽.论水生观赏植物的造景艺术[J].湖南环境生物职业技术学院报,2006,12(3):245-248,308.

[6] 胡立辉,张德顺.基于原真性探析的西湖水生植物历史研究[J].中国园林,2017,33(8):68-72.

[7] 王雪芬.杭州西湖风景区水生植物配置[J].现代园艺,2014(2):120-122.

[8] 范丽琨,唐宇力.从诗词绘画探析西湖园林水景的植物配置意境美[J].农业科技与信息,2015(19):90-94.

[9] 胡立辉,刘霄峰,李珏,等.西湖水体植物景观现状与历史沿革探究[J].浙江树人大学学报(自然科学版),2016,16(02):32-37.

[10] 翟原,熊瑶.白鹭洲公园滨水植物造景分析与在南京林业大学一村小游园中的应用[J].大众文艺,2019(14):91-92.

[11] 李欣,王夕倩,钱丽红.现代化居住区景观设计的植物造景美学[J].艺海,2020(5):88-89.

[12] 董利婷.南京月牙湖公园小水域植物造景初探[J].美术教育研究,2020(19):103-104.

[13] 李金颐,王小柠,祝遵凌.从止园看常州园林的过去、现在与未来[J].大众文艺,2019(23):265-266.

[14] 孔德金,陈晨.植物造型设计研究与应用[J].大众文艺,2019(14):53-54.

[15] 李泽正,孔德金,王夕倩.景观植物配置中的感知体验[J].大众文艺,2019(19):76-77.

[16] 江清阳,庄佳.南京市养老社区植物景观设计研究[J].大众文艺,2019(24):92-93.

[17] 孔德金,李丰旭.基于生态驳岸的水体植物景观设计方法探讨[J].美术教育研究,2019(16):57-60.

[18] 成明,朱宇婷.植物造景分析——以水花园为例[J].美术教育研究,2019(12):62-64,67.

[19] 孙靖雯,汪瑞霞.千灯古镇水乡特色风貌设计研究[J].大众文艺,2019(23):109-110.

[20] 王子豪,刘力维.江南古典园林植物造景分析——以扬州片石山房为例[J].美术教育研究,2020(6):85-86.

[21] 张睿,叶洁楠.基于健康管理的康复景观植物设计研究[J].大众文艺,2019(15):95-96.

[22] 孙雅茹,文媚,王夕倩.城市湿地的自然复兴——以南京七桥瓮湿地公园为例[J].艺术科技,2020,33(23):3-4.

[23] 刘季,金晓雯,王强.浅析民宿景观设计中乡土植物的运用[J].美术教育研究(上),2018(11):92-93.

[24] 陈晨,周琦.寺庙园林植物景观营造——以南京灵谷寺为例[J].设计(上),2018(12):158-160.

[25] 丁昌辉,曹加杰.驳岸的人性化设计比较研究[J].美术教育研究(下),2018(13):67,69.

[26] 熊瑶,李明,严妍.校园主体活动空间景观改造与活力提升设计——以南京工程学院为例[J].大众文艺,2018(24):84-85.

[27] 徐恬甜,陳世怡,汪瑞霞.基于肌理维育视角下的江南古镇研究——以高淳老街为例[J].艺术科技,2020(8):25-28.

[28] 盛金成,孙献华.现代建筑与园林的完美结合——江宁织造博物馆[J].家具于室内装饰,2018(24):86-87,90.

[29] 缪蓉蓉,张耀.世界园艺博览会生态景观及其规划设计中的可持续设计[J].美术教育研究(上),2018(11):80-81.

[30] 熊瑶,金梦玲.南京林业大学校园不同类型绿地冬季微气候效应分析[J].西北林学院学报,2018,33(01):281-288.

[31] 丁振兴,叶洁楠.绿化技术在生态建筑中的集成应用分析[J].美术教育研究,2020(6):89-90.

[32] 郑鉴智,王夕倩.唤醒空间——南京老城南糯米巷景观再生设计[J].大众文艺,2019(14):77-78.

[33] 管佩弦,于成景,李雪艳.生态石笼在城市公园水体修复设计中的审美探讨[J].大众文艺,2019(16):100-101.

[34] 张慧会,陈周翔.生态浮床的改进设计及其审美体现[J].大众文艺,2019(17):109-110.

[35] 曹宇鹏,陈玮.浅谈立体绿化在城市中的运用[J].大众文艺,2019(17):117-118.

[36] 李娅萁,吴冬蕾.文人的“自然”审美与当代环境设计[J].大众文艺,2019(19):123-124.

[37] 熊瑶,李明,庞莹莹.浅谈造园中的植物种植美学[J].大众文艺,2018(24):90-91.

作者简介:彭恬怡(2000—),女,河北石家庄人,本科在读,研究方向:城市景观设计。

指导老师:黄滢(1980—),女,山东济宁人,博士,副教授,研究方向:城市景观设计、城乡规划设计。