“教学、实践、研究、社会服务”四位一体的社会工作专业教育模式路径研究

2021-08-27李建华汪海玲

李建华 汪海玲

摘要:文章从社会工作专业的实践性特征、对社会需求的回应以及高校社会服务功能三个方面阐述了高校社会工作专业实施“教学、实践、研究、社会服务”四位一体专业教育模式的必要性,继而阐述了“四位一体”模式在内蒙古地区高校社会工作专业的实践现状,具体表现为现有“四位一体”模式的发展不平衡;实践保障性举措的缺失;学生主体动力不足;社会服务机构的专业性较低等方面。并尝试提出内蒙古地区高校社会工作专业“教学、实践、研究、社会服务”四位一体专业教育模式的重构及优化路径:首先,强化不同主体对这一模式的正向认识;其次,完善落实“教学、实践、研究、社会服务”四位一体专业教育模式的保障性条件;另外,在这一过程中更要发挥政府、社会等主体的力量,引导社会工作专业教学走出去,与社会需求对接,服务地方经济社会发展,充分发挥社会工作的实践价值与专业价值同时,进一步推动高校社会工作专业教育的高质量发展。

关键词:社会工作,“教学、实践、研究、社会服务”四位一体,专业教育

众所周知,自1988年社会工作在我国恢复以来,社会工作的发展有一显著的特点——教育先行,即先培养专业的社工,进而做职业岗位开发。截止2020年,我国社会工作本科层次培养高校己经达到349所,社会工作本科教育初具规模。但是,由于本科教育侧重于基础理论教育、实际操作知识较浅、社会阅历少等因素使社会工作本科毕业生很难胜任社会服务规划、统筹、管理等任务,社会工作专业实务领域的社会需求已经对高校教育产生了倒逼。由于职业和专业目前发展的水平比较慢,社会的认知程度比较低,加之现在政府的财力、社会分化的程度还未达到应该有的水平,教育先行式社会工作发展的较为缓慢。而面临多种多样的社会需求,需要高校培养专业的社会工作人才以传递社会福利、解决社会问题、维护社会稳定。

内蒙古地区,自2003年内蒙古大学首设社会工作专业以来,先后有10所高校相继开展社会工作本科、MSW教育。目前全区以社会工作或業务范围含社会工作服务的专业社会工作机构220余家,但真正从事社会工作的专业社会工作者却极为缺乏。新时代高质量发展背景下,如何能够使社会工作教育适应专业要求、社会需求、体现时代诉求,将教育紧跟实务发展、紧跟国家的发展政策及时代发展,成为内蒙古地区教育工作者应该考虑的问题。

一、实施“教学、实践、研究、社会服务”四位一体社会工作

专业教育模式的必要性

(一)社会工作专业的实践属性需要

社会工作是以利他主义为指导,以科学的知识为基础,运用科学的方法进行的助人活动(王思斌)。自萌芽期,社会工作就具有实务性的特点,现在已被公认为是以解决现实社会问题为主的应用性学科,实践性、实务性是其最本质的属性、最突出的特征(史铁尔,2007)。社会工作专业的实务性取向使实践教学成为培养学生运用理论知识、掌握工作技巧、内化职业伦理的重要环节。

(二)多元社会需求/问题的满足与解决需要

社会工作专业是一个解决社会问题、回应社会需求的专业。就社会层面而言,有人口老龄化带来的社会负担加重、劳动力成本提高问题以及空巢老人、留守儿童等困境人群所具有的社会问题等等;具体到个人层面,服务对象自身存在问题形成的原因是复杂的,生命周期内的需要也是很多元化的,且随着社会的发展,社会问题越来越具有复杂性、多元性和持续性的特点,种种需求或问题就需要专业的社会工作者予以关注并着力解决。

(三)高校社会服务功能使命的实现需要

高校作为教书育人的媒介、载体,肩负着人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新和国际交流合作的重要职能。习近平总书记多次讲话中谈到:广大科技工作者要把论文写在祖国的大地上,把科技成果应用在实现现代化的伟大事业中。同样,对于社会工作专业这一实务性极强的专业,高校社会工作理论教学成果更需落到实处,充分发挥好培养专业社会工作人才队伍及社会服务这两大功能,培养以能力为导向的专业人才,使其真正发挥出社会服务的功能。

二、“教学、实践、研究、社会服务”四位一体社会工作专业教育模式实践现状

近年来,我区社工专业发展的比较迅速。各高校都在不断探索定位院校专业特色,也或多或少的在尝试、实践着“四位一体”的专业教学模式并初具雏形,但实践中仍存在许多不足之处,需要继续改进并加以推进。

(一)现有“四位一体”模式发展不平衡

目前,全区各高校对于社会工作专业培养方案、课程设计进行了不断优化,理论与实践学时得到了明确明晰,但是真正把实践学时合理充分用于专业与课程实践、实务研究、社会服务的较少。由于各种主客观因素,课堂教学的比重远远大于实践,更远大于科研与社会服务,这种情况下培养出的学生,其理论基础能否回应实际的社会需求尚未得到有效检验。不同高校对“四位”也存在不同等的认识。较为重视的院校,根据实际情况建立了理论教学、实践教学比较完备的制度,不断拓展专业实习基地,系统谋划课程、专业、毕业实习,努力激发学生参与社会服务意识意愿,提升专业就业率,联动专业教师科研创新。而实践、研究、社会服务较为缺乏的院校则在创新、科研、就业等方面的发展受阻。

(二)实践保障性举措不完善

专业实习实践需要院系、教务、学生管理、实习机构等多部门联动,教师、学生、督导、负责人等多主体协调配合以及一定实习经费的支持等保障性条件。由于确保实践学时得到高效利用的保障性条件缺失,导致专业的实习目标不明确、实习管理随意、实习制度不完善或流于形式,进而导致学生很难对实习有明确的目标、可行的计划和认真的态度,从而影响实习效果。目前,更多的只是按照原有的教学计划下的“通识+专业融合”的培养模式来开展教育和安排实习。

(三)学生主体动力不足

学生是教学过程的主体,其主观能动性,对推动“四位一体”专业教育模式具有重要的作用。事实上,很多学生都存在学习动力不足、方向不明确、对专业的认同度低等现象。一方面,高校没有为学生提供恰当且充足的实践机会,导致学生社会服务的能力差;更重要的另一方面,学生自身对实践的热情、积极性也不够高,极少会自己联系参加志愿者服务或专业服务等等;二者相互影响相互作用,最终导致培养的人才专业性差、对专业的归属感、认知不深。

(四)社会服务机构专业性较为缺乏

目前社会工作实习机构被普遍划分为:社会工作机构、准专业社会工作机构和非专业社会工作机构。后两类实习机构在内容和方式上都与社会工作存在较大差距,在实习效果上无法达到社会工作实习目标的要求,从而造成了学生的学习机会不足、学非所用、社会工作认同感降低等负面影响。

三、内蒙古高校“教学、实践、研究、社会服务”四位一体的社会工作专业教育模式优化路径研究

(一)充分重视“教学、实践、研究、社会服务”相互促进的关系

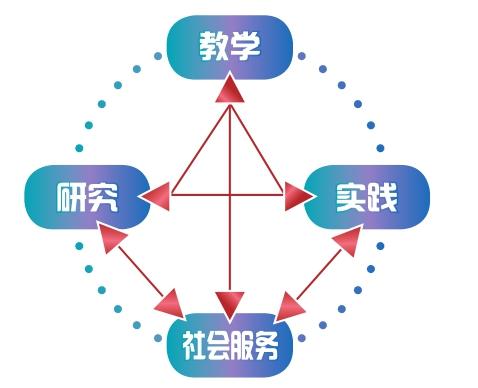

如下图,我们可以清晰地看出“教学、实践、研究、社会服务”之的互动关系,不同主体应充分重视“教学、实践、研究、社会服务”相互促进的关系。高校是实现“教学、实践、研究、社会服务”四位一体专业教育模式的平台,应积极提供物质扶持、基地链接、制度措施等保障性条件,推动四位一体模式能够真正落地。教师在教学过程中占主导地位,在此模式的实施过程中,教师应特别关注四个方面的有机统一,合理引导学生的认知,并贯穿专业的理论、价值观、技巧方法培养的全过程。学生是教学内容的接收主体,在教学过程中起着至关重要的作用。在此模式的实施过程中,学生应紧跟老师的节奏,深刻认识“教学、实践、研究、社会服务”对于专业能力塑造的重要价值和意义。同时,全社会积极主动了解、宣传和推广社会工作专业,提高对社会工作的认知度、认同度,为社会服务提供机会和平台。

只有不同主体对“教学、实践、研究、社会服务”四位一体模式都有正确的认识并且认可这一教育模式,才可以顺利推进这一模式,专业教育才会获得扎实的发展。

(二)学生主体性作用的发挥

学生是教学过程的主体,是现实社会的成员之一,具有人的主观能动性,在四位一体模式的实施中,学生首先需要扎实掌握理论知识,以在日后指导实务;其次,通过开展课程实践、专业实践以及志愿服务的实践,学生要将在课堂中学到的实践方法、技巧、理念等贯彻到开展的实践活动当中,通过实际的情景将平时学到的知识进行实操,并在这一过程中发现问题与不足,提升自己的专业能力与素养,这也有助于对理论知识的理解与消化。

(三)加强校内外师资队伍、督导人才队伍的建设

一方面,立足实际,提升已有教师资源的专业化程度。高校应该多鼓励和支持社会工作专业教师走出去,通过考证、进修、国内外访学、攻读学位、引入国内外高层次人才、领办社会工作服务机构、参加社会服务等,不断提高校内师资的社会工作专业素养。一方面,拓展资源,加快提质增量。要充分利用我区现有220余家专业机构实务平台,加强联系沟通,优化现有实习基地质量,强化专业校外实习督导。另外,通过采取资源升级策略,组建政府职能部门、行业领域的专家队伍,打造社会工作专业实践教学的校外督导专业队伍。

(四)合理化社会工作实践教学的系统建构

实践教学由于课程设置不同存在相对差异性,课程的教学取向以及侧重方法,在不同的领域、不同的对象所具体进行的实践也不相同。在引入实践教学体系来建构社会工作专业实践模式的时候,绝对不能盲目照搬照抄、套用跨学科和跨专业所形成的模式(如教育学、管理学等),一定要根据社会工作本科实践的实际特点,结合所学课程要达到的目标、需要掌握的方法、需要运用的理论。在社会工作实践教学的系统建构时,必须对实践目标和知识领域这两个维度有所考量。

(五)宣传提升社会工作专业的社会支持力度

社会机制要发育成熟,社会要为实践的发展提供场所和平台,让社会工作专业化的服务有实践和发挥作用的土壤。作为后发展地区,各高校专业培养过程中,要通过各种途径,不断宣传扩大专业影响力,提升专业社会认知率,增强政府部门发展社会工作的支持力度。当然,政府部门也应完善顶层设计,明确方针政策,通过政府购买社会服务的形式等,在满足百姓所需、解決社会问题的同时,推动“教学、实践、研究、社会服务”四位一体的社会工作专业教育模式成效显著。

基金项目:内蒙古农业大学2016年教育教学改革研究一般项目“行动研究视角下的社会工作专业实践教学改革研究——以内蒙古农业大学为例”,编号:JGYB201638

参考文献:

[1]刘建民.价值优先:职业化背景下高校社会工作教育模式再反思[J].教育观察. 2020年21期,第72-74页

[2]金碧华.高校社会工作专业实践教学的困境与发展思路——以浙江理工大学为例[J].教育现代化.2020年48期,第37-40页

[3]加鹏飞,燕艳,徐菁.地方性高校社会工作专业“教学、科研、实践”三位一体教学模式构建[J].教育与职业.2017年24期,第91-94页

[4]张坤美,李航.地方高校社会工作专业课程体系改革研究[J].遵义师范学院学报.2020年05期,第131-135页

[5]马红光.高校社会工作专业实践教学模式比较分析[J].科教文汇(上旬刊).2017年12期,第79-80页

(作者简介:李建华,内蒙古农业大学人文学院社2018级会工作专业本科学生。研究方向:社会工作、社会服务与基层治理研究等;汪海玲,内蒙古农业大学人文学院,讲师,研究方向:社会政策、社会工作专业发展、社会组织管理、社区服务与基层治理研究等。)