基于“思维发展与提升”的理性思维训练理论与实践

2021-08-27胡越徐培亮凤轶群

胡越 徐培亮 凤轶群

2017年语文新课标下达并实施,“思维发展与提升”成为语文学科核心素养的重要组成部分。从课程性质、课程目标、课程结构到课程内容,新课标凸显语文学科对于学生“思维培养”的重视。如何透过课标的宏观体系、庞大内容理解和发现“思维”对于语言文字的本质作用,如何在语文实践活动中实施“思维”相关学习任务群,如何通过学习任务群完成学生的思维发展与提升,仍是当前语文教学思维训练面临的主要难题。而形象思维的训练是传统语文教学的重点与优势所在,而理性思维尤其是逻辑思维的训练是我们所缺少甚至是缺失的。笔者近年除教授语文课程外,还从事“普通逻辑学”的教学与研究,在两门学科的交叉对比中,对“语文教学中的思维训练”有了一些新的认识。本文在全面梳理课标对思维模块训练要求的前提下,从思维的本质及其与语言实践活动的关系入手,解读课标对于思维训练的倾向与重点,并对理性思维的训练进行阐述与举例。文章主要创新之处在于使用逻辑学的理论与方法对语文教学的思维训练进行重新设计。这些实践成果希望对同行者有所启发。

一、新课标“思维”的内容分布及具体要求

新课标在语文课程性质的描述中,将“发展思辨能力,提升思维品质”[1]置于同“语言文字能力”同等重要的位置,理念上认为“语言文字运用和思维密切相关,语文教育必须同时促进学生思维能力的发展与思维品质的提升”;并将“思维发展与提升”作为学科的第二大核心素养(以下简称“思维核心素养”),即“通过语言运用,获得直觉思维、形象思维、逻辑思维、辩证思维和创造思维的发展,促进深刻性、敏捷性、灵活性、批判性和独创性等思维品质的提升”;并树立思维核心素养的具体目标为“增强形象思维能力”“发展逻辑思维”和“提升思维品质”;并在课程内容中单列“思辨性阅读与表达”学习任务群。

从思维的内容分布可以发现新课标对思维发展整体予以高度重视,而在思维发展的局部要求上呈现不平衡。分布自理念和目標开始,一直延伸至以学习任务群为实施方式的课程内容设置,具体要求丰富且庞杂,思维涉及的方方面面似乎都有提及;分布量从核心素养提出到学习任务群的具体实施指导,逐渐缩小解释和指导范围,从另一个角度来说,也凸显了课标对某些思维能力表现出更高程度的关注。新课标对思维的具体要求“思维发展与提升”核心素养列举了需要发展的五种思维类型,包括直觉思维、形象思维、逻辑思维、辩证思维、创造思维等。在尔后的课程目标里只对“形象思维”和“逻辑思维”给出具体解释。到课程内容的学习任务群具体设计时,仅对“思辨性阅读与表达”作出具体说明。

从新课标呈现的文字表述看,语文学科被委以“学生思维发展提升”的重任,在训练范围上似乎包罗了思维发展、提升的方方面面,而在具体的方法实施上还缺乏专业的、体系的理论指导。一名语文老师如何借助一部语文作品在有限容量的一堂语文课里完成全维度的思维发展与提升,从量上来看难度不小;思维涉及认知、逻辑、语言等学科的专业知识与方法,一名语文老师要达到提升学生“深刻性、敏捷性、灵活性、批判性和独创性等思维品质”的目标,从质上来看挑战巨大。

作为课标,对“思维发展提升”的要求进行理论化和系统化的阐述并不是其重点,而这样的状况却为一名语文老师理解和执行“思维发展提升”带来困难。如何在专业、精力、资源受限的情况下,完成新课标赋予的“思维发展与提升”的重要任务?把握思维与语文学科的本质关系,简化并建构语文实践活动与思维的关系体系,寻求在语文活动中设计科学、合理、有效的思维训练活动,是一条值得探索的路径。

二、对新课标“思维发展提升”中思维的概念认知

“思维是认识现实世界时动脑筋的过程,也指动脑筋时进行比较、分析、综合以认识现实的能力。”[2]语言和思维是两种独立的现象,但形影相随。从生物个体来看,思维的本质即大脑的活动。大脑活动主要由脑细胞完成,活动的主要类型即处理和传递信息。大脑的思考过程按照“接收、分析、保持、输出”的机制进行运转。20世纪60年代末,罗杰·斯佩里(Roger Sperry)公布了大脑皮质调查结果,发现皮质两边似乎有明显的区别性功能分布:右半脑可能主要负责“节奏、空间、想象、色彩、纬度”等,左半脑可能主要负责“词汇、逻辑、数字、顺序、分析、列表”等。在其后的研究和其他学科的应用中,左半脑与右半脑的功能日益被分化为泾渭分明的两端:左半脑功能特点是串行的、继时的信息处理,是收敛性的因果式的思考方式,成为逻辑思维的中枢;右半脑则是并行的、空间的信息处理,是发散性的非因果式的思考方式,成为形象思维的中枢。但是,后期脑科学实验发现“大脑功能实际分布于皮质各处”。[3]综上,为训练和使用思维功能的便利,我们仍然接受认知科学对于思维作出的“形象思维”和“逻辑思维”的形态划分;也由于“形象”与“逻辑”会在所有的领域全部发挥作用,因此对于形象思维和逻辑思维的训练不可割裂与偏颇。形象思维通过图像、影像的记忆处理和传递信息,逻辑思维通过符号和符号间的规律(语言的载体和推理的方法)来处理和传递信息。形象思维依赖于感性的体验与感受;逻辑思维依赖于理性。从学生记忆诗歌的例子可以发现,两个半脑可以同时发挥作用,在数遍的诵读声的“节奏”中形象记忆;也可以从具体意义的认识与理解中记忆抽象记忆。

新课标中所罗列的“直觉思维、形象思维、逻辑思维、辩证思维和创造思维”等概念,从思维的形态上看,直觉思维和形象思维都属于形象思维;逻辑思维、辩证思维属于逻辑思维。虽然创新思维并不属于思维的形态,这是鼓励对旧有思维方式的打破,是对自我思维方式的革新,用独特的方法不拘泥现有经验及规则地进行思维,更多的是一种创新精神和对各种知识的融会贯通、综合跨界使用,但是是现代社会“非标准答案”发现问题、解决问题急需的一种思维精神。因此,在“思维发展与提升”中的思维主要包括“2+1”:第一,作为人,作为情感的载体,需要“形象思维”的发展与提升;第二,作为高级动物的“理性人”,作为社会人,需要“逻辑思维”的发展与提升;第三,作为“现代社会人”,需要“创新思维(精神)”的发展与提升。因此,发展与提升的思维主要在两个方面的训练:形象思维、逻辑思维,而创新精神(思维)贯穿其中。形象思维主要调动五官,对事物、事件进行观察从而形成思考。逻辑思维作为理性精神的产物,主要使用概念、判断、推理等思维基本形式进行演绎思维和归纳思维的训练,更广义的理性思维来自于理性精神,对事实的求证,对有效推理形式的求证,对因果联系的求证。创新思维其实质是创新精神,其形式是打破常规,其基础是对知识的融会贯通和综合使用。因此,新课标中“思维的训练与提升”中主要训练和提升的是形象思维、逻辑思维[本文对“逻辑思维”与“理性思维”作如下区别和使用,新课标里使用的是逻辑思维,但是笔者在教学实践中发现,理性思维的内涵要大于逻辑思维。普通逻辑学里的逻辑,主要是探讨以概念、判断、推理为思维形式及其规律。理性思维笔者认为内涵更大,思维遵循一定的顺序及规律。]和创新精神。

清晰了新课标中思维的概念认知,“如何训练”的关键在于理解思维与语言活动的本质关系。

三、思维与语文实践活动的关系

思维与语文实践活动关系密切,其本质是思维与语言的关系。“言出于口谓之语,字出于笔谓之文”[4],语文是“一门学习祖国语言文字运用”的课程。语文学习的一切材料和对象即语言文字。“思维是人脑的一种机能,是人脑反映认识客观世界的过程”[5],“一个正常的人,不论在什么情况下,都不可能脱离语言材料进行思维”,语言是思维存在的物质形式,思维不可能离开语言而独立存在。

语文实践活动从语言的本质和功能角度来看,主要包括语言文字的输入——“阅读”与语言文字的输出——“表达”。阅读与表达是所有语文实践活动的根本表现形式。其中,表达包括口头表达和书面表达两种。

1.阅读、表达等语言实践与思维

阅读是语言文字运用的输入端,是语文实践活动的外端,其发生方向由外而内。阅读实践的实质是通过语言文字的形式载体,认知并理解他人的思维。学生进入一个语言文字作品时,“读得懂”是基本要求,即学生可以理解作者使用其思维表达出来的形式(语言)。思维对于“阅读”语文实践活动的作用即“能够认知”,即通过对他人语言的形式的阅读,完成“我”对“他”思维的理解。

“表达”是语言文字运用的输出端,是语文实践活动的内端,其发生方向由内而外。“表达”语文实践活动可以分为口头表达和书面表达。学生使用思维认识世界与自我,使用“语言文字”这一外在形式呈现认知的过程与结果,“思维”在“表达”语文实践中作用即“呈现认知”,通过语言的形式呈现“我”对自然世界、人类世界和自我的认知。

2.阅读、表达的分类与思维

目前的语文课程主要依托选文开展语文教学实践,入选语文教材的选文除去传统的占有较大篇幅的文学作品外,还有各种非文学作品,如科普性、应用性文章。文学作品不以传授特定的具体知识为目的,主要以生动的语言、深厚的情感、多样的人性为呈现特征,即通常所说的文学性。通过阅读文学作品,不能获得某一类某一门具体的知识,但读者可以从五官上直觉感受到语言文字的形式,语言文字内容所承载的情感和人性,完成对作品的“审美”。作为文学作品,虚构性也是其本质特征。如果某种著作的主旨为传达特定的具体知识,那么尽管它具有优美的文学价值,但也不属于文学作品。针对文学作品开展的语文实践活动具体表现为文学作品的阅读与文学作品的创作。文学类作品笔者归入“感性的阅读与表达”,在这一类型的语文实践活动中,主要训练和提升形象思维。

非文学作品(非虚构作品)以传授特定的具体知识为目的,目前高中语文选文大多为理论作品,主要包括人文社科类理论作品(如《乡土中国》《中国建筑的特征》《屈原列传》),自然科学类理论作品(《自然选择的证明》《宇宙的边疆》)。应用性文章如公务文书、事务文书、新闻作品、演讲文等。非文学类作品的主旨在于传达特定的知识和观点,读者从理性、科学入手感受语言文字背后的理性,完成对作品的“审智”[孙绍振教授在《孙绍振解读经典散文》中提出“审智”这一概念]。笔者将这类作品归入“理性的阅读与表达”,在这一类型的语文实践活动中,主要训练和提升逻辑思维(理性思维)。

能够理解作品作者的形象思维,则完成对读者形象思维的训练;能够理解作品的理性思维,则完成对读者理性思维的训练和提升。当读者成为作者,表达自身的形象思维和理性思维,则读者的形象思维和理性思维得到训练和提升。因此思维的训练和提升包括两个部分:第一,在阅读中训练和提升思维;第二,在写作中训练和提升思维。

就一部作品来说,作者通过表达思维完成作品,读者理解作品的思维完成阅读。因此,对作品思维的认识和理解成为读者与作者心灵契合的關键,而语言文字是其完成理解的载体。因此,作为基本的语文实践活动,“阅读”是通过语言的形式读他人的思维,“表达”是用通过语言的形式写自己的思维。“表达”是“思维”的镜子,我们从镜子里看到了思维的真相。

四、思维被语言文字表达的秘密与如何审智

1.表达方式、表达对象、表达目的

思维如何通过语言来呈现和被表达?在使用基本的语言单位(词语)的基础上,思维主要通过选择表达方式——即“如何表达”来呈现表达者的思维,因此理解表达者的表达方式成为读懂表达者思维的关键。思维是人对世界的认识,认识的对象主要包括事物及事物间的关系,这里笔者概括为事物和事件。对“事物和事件的认识”的表达包括客观表达和主观表达两种表达方式[叶圣陶先生在语文教授过程中,把语言表达的方式分为“客观表达”与“主观表达”两类。客观表达主要包括“记和叙”两种表达方式,在主观表达里主要包括“说和论”两种表达方式]。客观表达没有作者的意见及观点,是对事物和事件的描述,具体是指对事物的“记”和对事件的“叙”。主观表达是有作者的意见及观点,具体是指对事物和事件的“说”和“论”。[夏丏尊和叶圣陶先生在其语文实践总结《国文百八课》里将表达分为四种,即记、叙、说、论。“说”的表达目的和功能更倾向于表达知识,虽然属于主观的表达,但是态度是平静的。具体来说,是“说”的表达方式功能在于表达主观对于客观世界的认识和理解,以“他”为主;“论”的表达功能在于表达观点(主张),表达主观对于客观世界的态度和主张,以“我”为主,同为主观的表达,“论”的态度就是激烈的;“记”和“叙”的表达功能在于模拟客观,以还原形象与事件。因此,从这个角度来说,“说”与“论”是主观的,“记”与“叙”是客观的。]选择怎样的表达方式涉及表达的对象与表达的目的。对“井陉之战”这一历史事件,如果表达的对象是文学系的学生,则选用“叙”的方式完成对它的描述;如果表达对象是历史系的学生,则应该重点选用“说”的方式说明井陉之战的原因及影响。“论”的表达方式适用于对这一事件中涉及的预测、解释、决定、说服进行论证。还原事件中的论证,可以理解表达者的逻辑思维,即理性思维。

2.如何“审智”

审美的过程即训练形象思维的过程,审智的过程即训练理性思维的过程。传统语文教学更加关注以审美为主的形象思维的训练,比较忽视以审智为主的理性思维训练;此外,对待以“记”和“叙”为主要表达方式的文章,更加关注审美,而忽视在“记”“叙”文中的理性表达。因此,笔者下文重点探讨如何审智,在记、叙的客观表达中,在说、论的主观表达中,发现理性表达的过程,从而理解表达者的理性思维,并在理解及应用的过程中完成自身的理性思维训练。

“审智”在“记”和“叙”的表达方式里主要体现为客观表达的有序性,一般来说,“记”里的有序性主要体现为表达按照空间的顺序有序进行,“叙”的有序性主要体现为表达按照时间的顺序有序进行。

“审智”在“说”和“论”的表达方式里主要体现为主观表达的逻辑性。“说”的本质是表达者主观说明个人对事物和事件的认知(认识和理解),因此,“说”的逻辑性体现为表达遵循认知的有序过程。“说事物”即主观把对客观事物的认识表达出来,思维在其中的运行的过程为认识客观事物的过程,客观事物作为一个概念,需要完成概念根本属性即内涵的认识,也包括概念外延的认识。运用对比的推理方式说明该事物与其他事物的关系。“说事件”即完成对事件的说明,作为单一发生的事件,使用归纳的推理方式说明事件中包含的因果关系;运用对比的推理方式说明该事件与其他事件的关系。“论”的对象是事件,在对事件的预测、解释、决定、说服过程通过逻辑的推理得到有效的结论,这个结论是表达者的观点或者主张。因此,在四种表达方式中,“论”的逻辑性更加显性,它最佳体现了逻辑的本质,也更接近形式逻辑。

传统语文课堂讨论“论(述)”的时候,一般等同于议论文,会按照并行或者递进的方式来组织论述。其实,“论”作为一种表达方式,底层展现的是“论证”这一逻辑思维的思考成果。从形式逻辑来看,“论证”的本质即推理,具体来说,是从前提到结论的推理过程。前提即论据,结论是作者所主张的观点。推理过程是推理所运用的逻辑形式,它包含演绎推理和归纳推理两类基本的推理形式。作为重要的知识输入,笔者在近几年的语文实践中,会推荐一两本逻辑学让学生系统阅读。有了背景知识体系的建构,在课堂理性思维训练中,通过对具体一篇文章作者的“表达方式”进行抽离和形式(图像)呈现,完成对作者理性思维的认识和理解。

五、以《季氏》为例说明理性思维训练的设计

《季氏》是《论语》的第十六篇,记录了孔子与冉有的对话,对话围绕“季氏将伐颛臾”的事件展开,双方对此各有论证。因此,以“论证”为底层思维的《季氏》可以成为逻辑思维训练的合适文本。在语文实践活动的设计中,《季氏》的逻辑思維训练可以定名为“以提升逻辑思维能力而进行的阅读实践活动”,具体内容设计为:“阅读季氏,理解其中的逻辑思维”。教学的关键设计为还原季氏的逻辑思维过程和语言的表达对象、表达目的、表达方式。

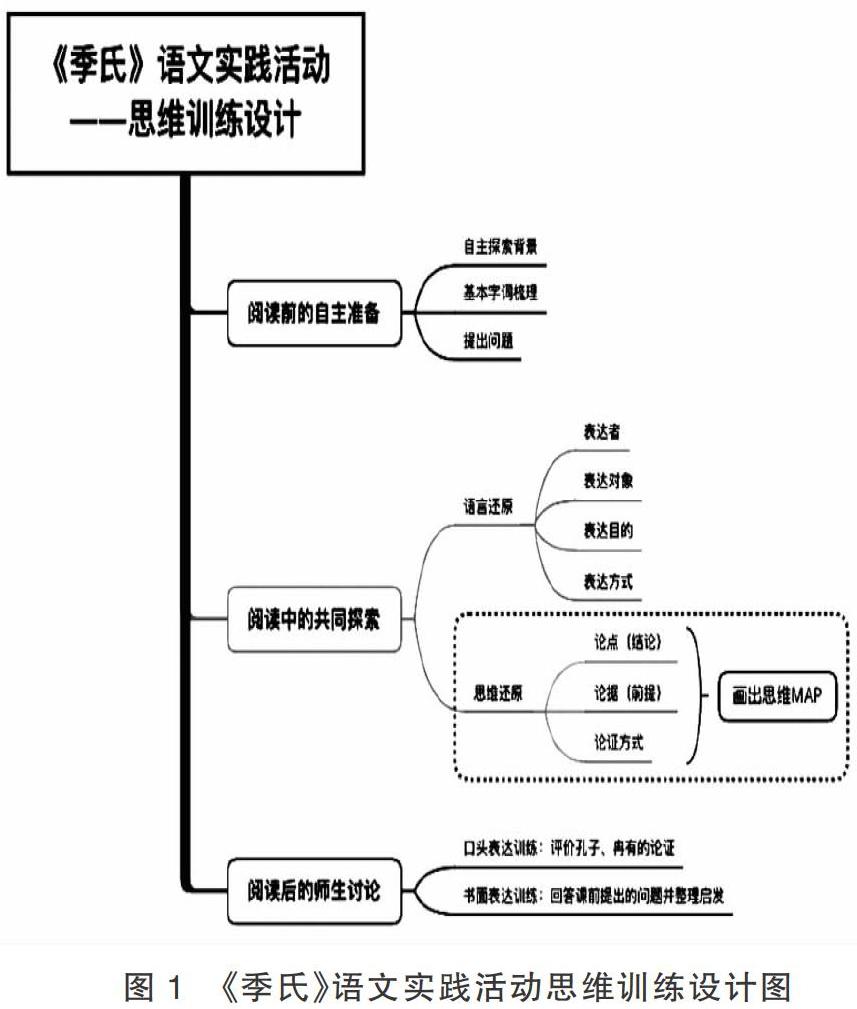

1.课程设计(如图1所示)

课程目标:理性思维与表达的训练

课时:2课时

内容安排:阅读前准备(课前学生自主完成),阅读中探索1课时(课内师生共同完成),阅读后讨论1课时(课内师生共同完成)。

重点:理性表达方式理论讲解与理性思维(逻辑思维)的MAP还原

难点:两种主要逻辑思维的形式——演绎逻辑与归纳逻辑

《季氏》的思维训练设计依托“季氏阅读实践课程”进行。根据《季氏》的理性特征,将理性思维训练的内容系统化进入阅读实践课程的具体环节。阅读实践课程按照“阅读三阶段”[“阅读三阶段”由笔者根据教学实践,在2019年陆军工程大学教学改革示范课中总结提炼出的一种阅读实践教学步骤与方法,包括阅读前学生自主准备、阅读中师生探索和阅读后分组讨论。阅读前为自主准备阶段:学生利用团队完成对文章相关背景的探索,包括书籍、历史、作者等;基本字词的梳理与理解;最后提出任何问题。相关理论与实践已经撰文发表。]展开。思维训练活动主要发生在“阅读中”和“阅读后”阶段。“阅读中”阶段,学生在老师的帮助下,完成对表达者理性语言表达与理性思维(逻辑思维)的还原。理性语言还原要素为包括谁在表达(表达者)、表达给谁(表达对象),为什么表达(表达目的)、选择什么样的表达方式(表达方式),还原过程可以概括为,表达者为完成对表达对象的表达目的,选择采用了一种合适的表达方式。这里有一点需要说明:《季氏》的表达者有两种,一是季氏文章的表达者,二是季氏文章里的两位表达者。《论语》记录孔子及其学生的言行,因此,对文章里的表达者的表达目的、表达对象、表达方式的分析更为重要。“阅读后”阶段,从思维上,对表达者进行评价(口头),并书面整理启发与回答阅读前的提问。这样的练习对学生评价论证和分析问题中所需要使用理性思维(逻辑思维)又进行了更高和更深入的训练。

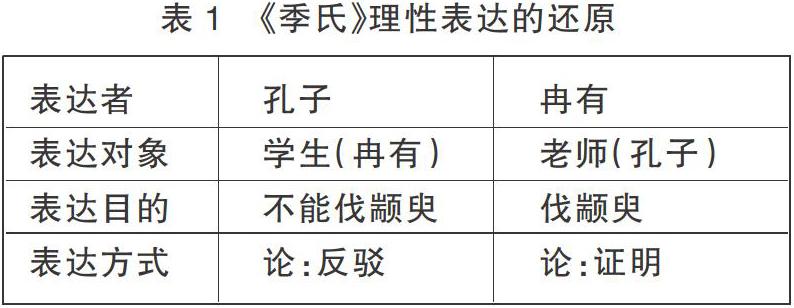

2.《季氏》理性思维训练设计

在2个课时的课堂阅读探索和讨论中,理性思维训练活动设计为:理性表达的还原、理性思维的还原。“理性表达的还原”由老师首先讲授理性表达的构成要素,包括准确还原表达者、表达对象、表达目的、表达方式,学生依据理论画出《季氏》中的理性表达图(如表1)。

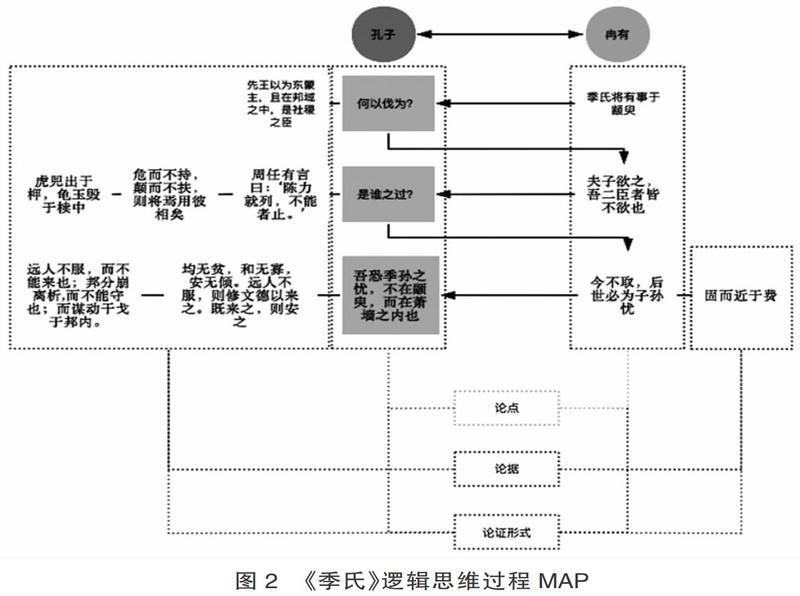

表达方式是思维形式的语言外壳。选择怎样的表达方式是源于底层的思维形式。“理性思维的还原”即还原孔子与冉有的思维形式与过程。老师引用普通逻辑学知识讲授“论证”的识别及评价。讲授结束后,要求学生识别论证并使用思维MAP呈现两位表达者的思维形式与过程(如图2所示),在此基础上让学生使用“论证评价”的知识评价孔子与冉有的论证形式与可靠性。

冉有共提出三次论点,前两次避开对中心论点“伐颛臾”的论证,不正面证明自己的主张,只有第三次进行了直接推理,因为“固而近于黄”;反观孔子,第一次抛出主张就使用了直接的演绎推理,第二次论证使用了归纳推理,第三次论证使用了对比推理,驳论冉有提出的季孙之忧。

从以上教学设计中可以看出,把普通逻辑学的知识引入语文思维训练的教学设计,在理论性与系统性上训练了学生的底层思维能力,找到了思维与表达的关系,大大促进学生对理性阅读形成准确、系统、深入的理解,从而从根本上推进自身的理性思考与表达。

参考文献:

[1]中华人民共和国教育部.普通高中语文课程标准(2017年版)[S].北京:人民教育出版社,2017.

[2]叶蜚声,徐通锵.语言学纲要[M].北京:北京大学出版社,2004.

[3][英]东尼·博赞,巴利·博赞.思维导图[M].卜煜婷,译.北京:化学工业出版社.

[4]夏丏尊,叶绍钧.国文百八课[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2008.

[5]邢福义,吴振国.语言学概论[M].武汉:华中师范大学出版社,2002.

[本研究基于笔者所承担语文课程被评为陆军工程大学“优质教学改革示范课”的实践成果。]