TRIZ 创新方法在电线鼓包检测中的应用

2021-08-27邱川展廖思聪薛志朋

邱川展,廖思聪,薛志朋

(广智集团广州电缆厂有限公司,广州 511480)

0 引言

在电线电缆的生产过程中,偶尔会出现由于生产工艺或是原材料质量的影响下产生各种不良的现象,其中就有绝缘或者护套挤出时产生鼓包的情况。但由于电线电缆通过检测装置时的速度过低或产生的鼓包不明显等现象的出现,会导致现有方案出现位移量小、不易捕获、测量不准确等问题,则现有的设备很难对此不良现象进行排查。而对不良品的检测不到位,将导致不良品流出引起经济效益的损失,所以对该鼓包检测装置的改进刻不容缓。

针对此次改进,将通过转变鼓包变化量为可测量的量,同时对指标进行放大实现精准捕捉和反馈的思路,来使此装置能应对各种鼓包情况。该“鼓包检测装置”为自主研发设备,市场上并无同类研究成果可参考。因此,本文只在原检测装置上做检测精度改善研究。在初步的原因分析后得知有3 个问题点:弹簧重量、滑槽内壁摩擦力以及电线鼓包冲击量小导致装置准确率低。于是期望利用TRIZ创新方法对这3 个问题更深一步的解析,实现原装置升级改造,并杜绝鼓包不良品流出,减少售后经济损失,提高品牌形象。

1 问题分析

本次问题主要针对电缆电线生产过程中检验鼓包不良品出现的装置。

首先电线的生产工艺可简要理解为铜导体拉丝→绝层胶料挤出→过冷却水槽冷却→工频火花耐压试验→鼓包检测→收卷成圈。而“鼓包”是指在进行绝缘或是护套挤出的过程中由于多种因素导致的表面局部鼓起的现象。又因生产速度达200 m/min,难以进行目测检查“鼓包”问题,且无法识别、返工。其常见原因如下[1]:

(1)机颈或机头的温度不够,构成内部部分冷胶发生;

(2)由于机身温度或剪切力不够而引起的部分塑化不好;

(3)当过滤网的衬垫不到位,最终影响到交联绝缘料的挤出压力,也会发生生胶,使绝缘线芯外表出现凹凸的硬块;

(4)挤出速度过快,螺杆转速越快,螺筒内交联料剪切作用力越强烈,这样使机身部分温度升高,导致老胶现象发生;

(5)交联绝缘料在机筒内停留时间过长,有一部分绝缘料发生过早交联,这样线芯在出模时就构成了外表高低不平;

(6)过滤网衬垫位移构成分流板处的胶料压力分布不均匀,构成流道死角。

阶段的鼓包检测装置如图1 所示,其通过可动轮固定轮搭配使用,利用传感器感应电线直径的变化来对鼓包现象进行检测。详细工作原理如下:

图1 检测装置

(1)铁架1 以螺丝螺母连接方式固定在地面,固定轮2、滑槽4 以螺丝螺母的连接方式固定在铁架1 上;

(2)固定轮2 和可动轮大轮侧3 夹紧电线,小轮侧依靠自重压在滑槽4 底部,滑槽4 限制可动轮小轮位置及活动方向;

(3)当带线材鼓包通过固定轮2 处,带动可动轮3 向上移动,可动轮小轮位移带动传感器感应块6,检测感应块6 的位移来反馈线材鼓包情况;

(4)滑块上方有弹簧5,避免感应块直接冲击滑槽顶端。

在线材通过固定轮和大轮之间时,由于线表上的起伏为动态过程,所能形成的位移量较小,导致对鼓包的识别较难捕捉。特别是当鼓包的尺寸较小与运转速度较慢时,该装置的效果微乎及微。

现阶段鼓包检测装置难以有效检测效果,于是将针对原有的鼓包检测装置利用TRIZ创新方法进行分析改善。综上所述,当前电线鼓包检测问题主要是捕捉鼓包形变,其识别还存在大量缺陷,于是将在此设备基础上先拟定解决思路。

1.1 最终理想解IFR

TRIZ理论在解决问题之初,首先抛开各种客观限制条件,通过理想化来定义问题的最终理想解,以明确理想解所在的方向和位置,保证在问题解决过程中能够始终沿着此目标前进并获得最终理想解,从而避免了传统创新涉及方法中缺乏目标的弊端,提升了创新设计的效率[2]。

根据最终理想解IFR,得到明确要解决的问题:如何具体化线表鼓包变化量并捕捉;其次是对新技术系统的要求:使线表鼓包检测装置能检测比电线基准面高1 mm 的鼓包,对指标进行放大,实现精准捕捉和反馈;最后是其技术系统IFR:使线表鼓包段能自主修复,从而不需要检测。

1.2 鱼骨图

如图2 所示,在鱼骨图中得到了问题的来源为:传感器低灵敏度、加工速度快、可动轮位移量。

图2 鱼骨图

1.3 因果分析

因果链分析是全面识别工程系统缺点的分析工具。因果链分析,始于项目目标决定的初始缺点,分析其影响因素,得出中间缺点,并进而继续挖掘下一层级的影响因素,直到末端缺点。在因果分析中,从自然语言描述问题为开端,其次转化为规范化描述[3],最后得到结论,如图3 所示。结论:传感器输入信号不足、可动轮位移不足和滑槽摩擦过度。

图3 自然语言描述

1.4 功能分析与裁剪

功能分析是对技术系统的“功能”进行抽象的描述,并进行分类、整理、系统化的过程。其可对现有技术进行改进时方便理清技术系统的主要功能及其辅助功能,明确各组件的有用功能及功能等级、性能水平、以及有害功能,以便理解系统中组件间的相互作用,找出系统的问题所在,建立组件功能模型。

本次分析内容为:组件分析、相互作用分析、功能分析[4]。

1.4.1 组件分析

根据检测装置的示意图(图1),可以把系统的组件分为6个部分:铁架、固定轮、可动轮、滑槽、弹簧、传感器感应块。

其次进行超系统组件分析,可以得到超系统组件与系统组件两大类组件:(1)超系统组件包括电线鼓包、电线、牵引装置、信号检测与信号处理系统等;(2)系统组件包括铁架、固定轮、可动轮、滑槽、弹簧、传感器感应块等。

1.4.2 相互作用分析

将上述提到的超系统组件和系统组件进行相互作用的分析,可以得到以下的相互作用矩阵,其判断依据为组件相互接触,并得到两者间的有用关系或有害关系[5]。如图4 所示。

图4 相互作用关系矩阵

1.4.3 功能分析

根据上述分析构建功能模型:其中限制部分为有害的,例如滑槽对可动轮的限制部分改为有害的;发出箭头的为功能载体,接收箭头的为功能对象;功能载体对功能对象的作用使得某个参数被保持或者被改变,例如如果没有铁架对滑槽的支持,那么滑槽达不到固定作用。

通过组件以及相互作用分析,得到功能模型如下,通过功能分析认为存在的不足主要有以下3 点:弹簧重量、滑槽内壁摩擦力以及电线鼓包冲击量小为装置准确率低。

1.4.4 裁剪

基于以上分析决定对系统中的滑槽和弹簧进行裁剪,除去系统冗余,从而提高系统理想度,既消除了该部分生产的有害功能,又降低了成本,同时所执行的有用功能仍然存在。于是进行如下裁剪[6]:(1)裁剪滑槽,根据裁剪规则C,利用铁架直接固定并限位可动轮;(2)裁剪弹簧,根据裁剪规则C,尝试利用滑槽直接限位传感器。

2 解决问题

2.1 技术矛盾

(1)技术矛盾1

根据因果分析,滑槽的摩擦力过度会导致可动轮位移不足,如果减小滑槽的摩擦力,则可动轮小轮处所受合力,但是会导致滑槽中传感器感应块和可动轮小轮处的稳定性变差,于是通过查阿奇舒勒矛盾矩阵表可得:运用发明原理NO.35 物理/化学状态变化、NO.10 预先作用、NO.21 紧急行动发明原理可以解决此技术矛盾。

(2)技术矛盾2

根据因果分析,可动轮位移不足的直接原因是受到的冲力不足,如果增大电线鼓包的冲量,则可动轮的位移充分,但是会导致滑槽底端和可动轮冲击力变大,于是通过查阿奇舒勒矛盾矩阵表可得:运用发明原理NO.17 一维变多维、NO.10 预先作用、NO.4 非对称分别制定3 种方案可以解决此技术矛盾。

于是将根据上述两个矛盾结合40 个发明原理目录,分别得到两者的解决方案。

(3)技术矛盾1 解决方案

①NO.35 物理/化学状态变化:通过改变物体的物理属性即改变物体柔软度,利用橡胶材质替换滑槽顶端与底端的原有材质,获得柔性。

②NO.10 预先作用:在整个滑槽工作前预先加入润滑油,降低感应块与顶端碰撞、可动轮小轮与底端碰撞所产生的冲击。

③NO.21 紧急行动发明原理:在滑槽底端加一个弹簧组件,平时处于自然状态即贴近可动轮小轮,可以减少接触滑槽底端的时间(次数)。

(4)技术矛盾2 解决方案

①NO.17 一维变多维:可动轮小轮位移方向由垂直往返运动改为倾斜方向往返运动,增大可动轮的位移的同时减少下落时对滑槽底端的冲击。

②NO.10 预先作用:可动轮小轮的位移方向由垂直往返运动改为水平往返运动,电线运动变为垂直运动,减少可动轮自重的影响。

③非对称:将完全对称圆的可动轮小轮改为上半圆的形状。可以增加可动轮的位移,增加与滑槽底部的接触面积以减少单位面积冲击。

2.2 物理矛盾

(1)物理矛盾1

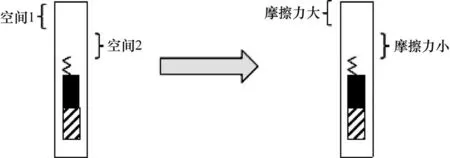

根据因果分析,可动轮位移不足的直接原因是滑槽摩擦力过度。如图5 所示,通过进行空间分离,空间1 摩擦力大,空间2 摩擦力小;通过发明原理“NO.3 局部质量”也可知,将物体均匀结构变成不均匀结构,使空间2 部分内壁光滑,空间1 内壁部分粗糙(空间2 表面抛光,空间1 表面滚花)。

图5 物理矛盾1 策略

(2)物理矛盾2

根据因果分析,可动轮移不足的直接原因是可动轮重量过度。尝试进行空间分离:可动轮小轮处质量小,可动轮大轮处质量大;通过发明原理“NO.3 局部质量”也可知,可动轮由均匀结构改为不均匀结构,小轮处密度小、重量小,大轮处密度大、重量大。

(3)物理矛盾3

根据因果分析,感应块移不足的直接原因是感应块受到的阻力过大。尝试进行条件分离:感应块感应阶段受的向下的阻力小,系统回复阶段受到的向下的力大。通过发明原理“NO.5合并”也可知,将空间上相似或相关的物体进行组合,弹簧和滑槽都为限位用,可以使其组合在一起,感应阶段减少弹簧自重的影响,同时作缓冲及加速滑块回弹。

(4)物理矛盾4

根据因果分析,可动轮位移不足的直接原因是电线鼓包冲量不足。尝试进行空间分离:鼓包在竖直方向上带来的冲量大,在横向方向上带来的冲量小。通过发明原理“NO.14 曲面化”也可知,将平面部分变为曲面。在与鼓包接触的可动轮大轮表面改为内陷型,更好地贴合电线,更易反馈出电线鼓包的形变。

综上所述,根据物理矛盾解决了以下4 个问题:滑槽摩擦力问题;可动轮重量问题;感应块阻力的问题;鼓包冲量不足问题。

2.3 物场模型

从本质上鼓包检测仪检测鼓包为检测与测量问题,对应到4 级标准解。于是构建了5 个物场模型[7],分别阐述如下。

2.3.1 物场模型1

可尝试基于NO.47 标准解——可测量物-场复杂化模型:测量引入的附加物与原系统相互作用产生变化,可以通过测量附加物的变化再进行转换。

(1)引入体积

在感应块与可动轮小轮间加入一个压板,可动轮受力时压缩这个压板,压板压缩软性水囊,水体积变化引起液位上升,带动漂浮的感应块位移。通过控制水管的粗细,可以改变测量量倍数。

(2)引入角速度

在可动轮小轮上加入一个齿条,与齿轮咬合。可动轮受力,带动齿条上移,齿轮旋转将直线运动转化成圆周运动,通过固定在齿轮的角速度传感器检测。

利用滚珠丝杆结构,固定丝套,可动轮位移带动丝套位移,丝杆转动,带动上端齿轮转动,齿轮上附带发射端,光电式传感器发射端与接收端,通过控制反射挡板的距离或大小放大鼓包情况。

2.3.2 物场模型2

可尝试基于NO.58 标准解——可测量的双、多系统模型:应用两个或者更多的测量系统。

其思路为将系统设置为双系统,相互校正[8],方案如下。

(1)方案1:把a、b各加1 个挡板,光电式。如a端为光信号发射端,如果b端因鼓包间接导致挡板位移,无法反射信号,则系统报警;同理,b端一样。双系统验证,防止误报。

(2)方案2:双系统上的摇杆都可因各自可动轮波动而波动,信号发射端在摇杆,可调节双系统距离或检测点距离,改变角度进而改变检测点偏离基准点的程度来放大鼓包带来的可动轮位移量。

2.3.3 物场模型3

可尝试基于NO.59 标准解——不直接测量模型:通过测量一、二阶导数,代替直接测量的参数测量。这里选择二阶导数加速度。其思路为:测量二阶导数——加速度,或根据a=f/m测量力,方案如下。

(1)方案1:直接将加速度感应器装在可动轮小轮处。

(2)方案2:由于线加速度计的原理是惯性原理,A(加速度)=F(惯性力)/M(质量),用电磁力去平衡这个惯性力F来测量,就可以得到F对应于电流的关系[9]。

(3)方案3:将移动的可动轮小轮改成滑块,滑块上安装压力传感器,其上有一个固定板,测试滑块上下移动时压力传感器受到的压力。

2.3.4 物场模型4

滑槽顶端对感应块的无直接作用,为不完整物场模型,对应到1.1 子级标准解。

可尝试基于NO.3 标准解——制造物-场:在S2 和S1 外部引入F1 磁场。

在感应块顶端增加一个电磁场,让感应块在受到稍大的力时便可以向上运动,在接触到顶端时触及电磁场接触式开关断电。因自重下落,打开开关,电磁场恢复。

2.3.5 物场模型5

可动轮对感应块的力不足,为不足物场模型,对应到2、3级标准解。

可尝试基于NO.14 标准解——链式物场模型:将单一物场模型转化为链式物场模型。在S2 和S1 间加入S3 杠杆[10]。

在感应块与可动轮小轮间加入一个杠杆,距离支点近端贴紧可动轮小轮处上端,距离支点远端贴紧感应块底端,调整支点的位置获得相应的位移放大倍数。

2.4 进化法则

应用协调性进化法则和形状协调进化路线,实现以下5 个架构的逐层进化,同时也制定了两个进化方案。方案一,原先可动轮小轮处为实心刚性结构,可进化为内部中空结构[11];方案二,进化为内部的多孔结构。

最后从26 项方案中评分选定了5 项测量技术改进和5 项测量技术创新。

2.4.1 测量技术改进(图6)

图6 方案策略1

(1)方案2:取消弹簧,尝试利用可动轮直接支撑传感器(输出位移)。

(2)方案3:更换材质,改变物体的柔性,将可动轮小轮处更换成橡胶材质。

(3)方案4:润滑,将整个滑槽预先加上润滑油,减少接触碰撞产生的冲击。

(4)方案5:加装弹簧,将滑槽头端、底端各加一个弹簧组件,平时处于自然贴近可动轮小轮状态,减少接触滑槽头端、底端的时间(次数)。

(5)方案7:使滑槽变为水平,电线变为垂直,使可动轮小轮处位移方向由上下运动改为水平运动,减少可动轮自重的影响。

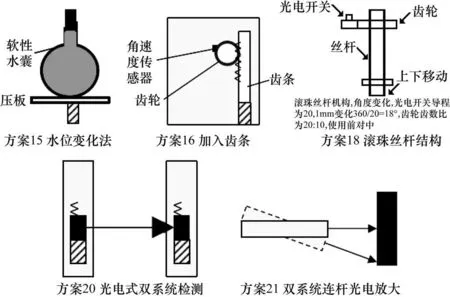

2.4.2 测量技术创新(图7)

图7 方案策略2

(1)方案15:水位变化法,在可动轮和感应块中加入压板和软性水囊。

(2)方案16:加入齿条,可动轮小轮上加入齿条与齿轮啮合,齿轮有速度传感器。

(3)方案18:滚珠丝杆结构,固定丝套,可动轮位移带动丝套位移,丝杆转动,带动上端齿轮转动。

(4)方案20:光电式双系统,双系统相互验证,防止误报。

(5)方案21:双系统连杆光电放大法,双系统通过连杆连接,连杆依靠自重压在可动轮上,有信号发射端。

3 结束语

本文将TRIZ创新体系贯彻到电缆电线生产中的工程技术问题上,通过对鼓包检测装置的重新设计,合理运用了多种方法融合后将矛盾点层层分析解刨,实现了将问题趋于理想解。同时也实践与实际生产环节,提升了公司的经济效益的同时也维持了公司的声誉,从而也保证了顾客的产品质量。经过以上的方案实施,预期效益鼓包的废线流出率下降为0.002%,极大减少了客户投诉率。

随着现代化制造的不断发展,传统建造施工行业也应与日俱新,引进先进创新的工具方法,将TRIZ创新思维运用到传统建造业当中,提升精细化管理水平,必将是现代化企业发展的核心要义。