魏晋南北朝时期帔帛起源和流布的图像学研究

2021-08-26宋玉立

宋玉立

(山东艺术学院设计学院,山东 济南 250014)

在唐代绘画、俑塑中,常见上罩半臂,下穿高腰长裙,在肩背处披有长条状、绕双臂飘然而下的布帛的仕女形象。衫、裙外加帔帛,是唐代妇女着装的基本形制,“无论丰俭,这三样都是不可缺少的”[1](P219)。虽然这块长条状帛巾在唐代女性服饰穿搭中非常普及,但对于其叫法,在唐代典籍中并没有明确、一致的记录,使得今天学者在研究唐代服饰时对其的称呼也各有差异,如帔帛、披帛等。命名虽有差异,但众多学者均一致认为其在唐代的流行并非因循古制,而是由域外传入,并逐渐浸润中原。但究竟从何地、何时传入,在中原又如何演变、发展并成为一种时尚,各位学者却莫衷一是。“中国服饰研究,文字材料多,和具体问题差距大,纯粹由文字出发而做出的说明和图解,所得知识实难全面。”[2](P1)实际上,在唐代之前的石窟壁画、造像中的人物装束上,已出现帔帛的形象,利用这些图像资料,或许可以帮助我们得出更加全面和接近事实的结论。

一、帔、帔帛辨析

帔帛作为唐代妇女着装独立于衫、裙之外,主要起搭配作用的衣饰,其轻盈的长条状形制与女子身上所着服装相互映衬,更彰显大唐女子之华贵飘逸。对于这样一种当时已十分普及、流行的配饰,在唐人的文献中虽多有描写,但在命名上则有“帔”“帔子”“披子”“领巾”等不同。目前学术界通行的“披帛”“帔帛”的称谓,则可见于唐以后的文献。“披帛”之名,最早见于五代马缟的《中华古今注》:“古无其制。开元中,昭令二十七世妇及宝林、御女、良人等,寻常宴参侍,令披画披帛,至今然矣。至端午日,宫人相传谓之奉圣巾,亦曰续寿巾、续圣巾,盖非参从见之服。”据此说法,披帛出现于开元年间,其还有奉圣巾、续寿巾、续圣巾等称名,从目前出土的大量图像资料可知,披帛出现的时间要早于马缟的记载,包括其所记载宫人所传之名称,在其他唐代文献、典籍中也再未出现。

而“帔帛”之提法,宋人高承在《事物纪原》中有:“三代无帔说;秦有披帛,以缣帛为之;汉即以罗;晋永嘉中,制绛晕帔子;开元中,令三妃以下通服之。是披帛始于秦,帔始于晋矣……唐制,士庶女子在室搭帔帛,出适被帔子,以别出处之义。今士族亦有循用者。”高承之说,相较马缟的笼统记述,将帔、披帛、帔帛、帔子的使用时间、材料、形制、使用对象进行了区分,使后代研究服装史的学者也着重考察其中的差别,如原田淑人在1920年发表的《中国唐代的服装》中写道:“披帛、帔子之别,虽不详其制,然征之以处女用披帛,出嫁用帔子,或者披帛较长,帔子较短。”[3]对于上述两篇文献中最早出现的“帔”“帔帛”“披帛”的提法,沈从文先生曾评价为“虚饰参半。谈披帛应用,也难以征信”[4](P309)。文献中的不同说法会直接影响到今天对于这一披巾配饰的形制和来源的认识,因此有必要利用文献结合图像资料对其进行辨析。

图1 沂南古画像石墓 中室南壁西段

唐人文字中,在涉及到此类披于肩背的帛巾时,多称为“帔”“帔子”,如唐诗中的“宝钗行彩凤,罗帔掩丹虹”,既说明了材质,又说明了其长条的形状。单从字面上来说,“帔”在汉代已经出现。西汉扬雄《方言》云:“帬,陈魏之间谓之帔”,东汉许慎《说文解字》也有“弘农谓帬,帔也。从巾,皮声”,即在当时汉地的陈魏、弘农一带的方言中,帔指的是帬。在穿戴形制上,“绕袊谓之帬”,清代学者段玉裁认为“袊、领,今古字。领者,刘熙云总领衣体为端首页。然则绕领者,围绕于领,今男子妇人披肩其遗义也”,即汉代所称的帔是围绕衣领之外的装饰,这种配饰在西汉卜千秋墓室壁画伏羲、女娲像上以及东汉末期沂南画像石人物图像中均可见到(图1)。从图像材料可看出,汉代的帔最大的特点就是布条布幅较窄,且长度较短,仅在领缘处进行装饰。

汉魏之际刘熙在《释名·释衣服》中对帔的解释是:“帔,披也,披之肩背,不及下也”,而《北齐校书图》中描绘的侍女着装,是将一块类似方形的织物披在肩背处,并在胸前打结固定(图2),类似的形象还有国家博物馆馆藏的北魏抱婴女俑(图3)、北魏王温墓女俑(图4)等,从陶俑的背侧面可清楚看出,帔的穿戴位置是在领肩部位。综合上述资料,可以看出,汉晋时期所称的“帔”,虽已是独立的服饰配件,但形制比较短小,只能披于肩背,与唐代流行之“帔”长飘带造型是有很大区别的,其名称在唐代的使用应是“同名异物”。

图2 北齐校书图侍女

图3 北魏抱婴女俑

图4 北魏王温墓女俑

对于唐代文献中另一常见名称“领巾”,如《酉阳杂俎》描写:“时风吹贵妃领巾于贺怀智巾上,良久,回身方落。”风吹即起,说明所佩之巾的材质轻薄;良久方落,说明其造型之长,这和这一时期图像资料所表现的女子披挂于肩背、缠绕于双臂的长条帛巾的形象是一致的。在深受唐文化影响的日本奈良时期,此类帛巾也被称为“领巾”。说明在唐代领巾应是帔帛的“异名同物”的叫法。这也进一步说明,当时披帛、帔帛的名称还没有出现,“文人只好选取相似之物名加以代称”[5]。而今人学者所采用的的帔帛、披帛之称呼,则同时强调其穿戴方式和所用材质。

二、早期世界文明中与帔帛有关的形象来源

既然隋唐流行之帔帛和中国传统服制中帔的形象有较大差异,所以研究服装史的学者一般都认为它在中土的出现是受到了外来文化的影响,至于来源,一般则认为“随佛教艺术俱来,是受到波斯、大秦、中亚的男女‘并有巾帔’的影响而形成的特殊装饰”[6](P215),但对于其具体的来源是中亚、西亚还是印度以及传播路径、影响方式等并没有再做探讨。

图5-1 阿提卡彩绘陶瓶公元前520至公元前500年

图5-2 阿提卡彩绘陶瓶公元前520至公元前500年

实际上,对于帔帛这种衣饰来说,其最大的特点可以说是“一块布的艺术”,即不经裁剪和缝纫,只通过一块布料在身上的披挂、缠绕来产生多变的造型。从世界早期服装史的角度来看,这类块料型、披裹式的服装,在距今4000年前甚至更早就出现在古埃及、两河流域等早期文明中心,而到了西方文明的源头古希腊古罗马那里,“绕体的衣装曾是文明的标志,裁制的衣服则被称为‘野蛮的’。罗马人甚至一度颁布法令,穿着这种衣装要受死刑的惩处”[7](P10),所以古希腊服装的着装方式就是由一块大面积的羊毛或者亚麻材质的矩形布料围绕于身体之上,通过不同的缠绕方式产生不同的着装形态,最基本的服装样式是希顿(Chiton),一种贴体的长袍。在希顿外,经常会搭配一件类似斗篷一样的希玛纯(Himation)。由于希玛纯是一块独立的矩形织物,没有固定的披法,所以使得古希腊男性、女性在披戴希玛纯时,很多是非常随意地将其披在颈肩部位,织物的两边则从手臂部位自然垂下或在手臂上缠绕一周垂下。目前大量的希腊陶器装饰以及人物雕像,也证明了当时这种穿戴方式的流行。公元前520至公元前500年间制造于阿提卡地区的一件彩绘式陶瓶周身装饰有两个女性形象,均在黄色齐同外披覆希玛纯。呈站立姿态的女性将白色的希玛纯披在肩膀上并从胳膊内侧垂下,在肘内侧叠加并垂于手臂外,织物尾部呈现出斜边造型(图5-1);另一位呈跨步姿态的女性,长条状的希玛纯是直接从背后向前搭于两手臂之上,为了防止身体运动的幅度过大而导致长巾落下,所以两个手臂都呈近似伸直的状态(图5-2)。两位女性所披挂的织物,从图像上看,布幅应该都比较宽,所以搭在身上时,布料会自动聚拢形成自然的垂褶。对于希玛纯这种大披巾来说,其穿搭方式除了内搭齐同之外,因为希腊温暖的地中海气候环境,加上“人是万物尺度”的哲学观念,体格健美的男性在户外经常裸露身体,所以希玛纯也经常被裸体男性直接披挂在身上。欧底米德斯公元前510年的红绘式陶器作品《狂欢的酒徒》(图6),描画了三个裸身醉汉的形象,宽大的织物或是披覆双肩、绕肘垂下或是直接覆搭在左肩之上。

图6 狂欢的酒徒 公元前510年

一般来说,希玛纯是尺寸非常大的一块矩形布料,借助立式宽幅竖织机,布料长可以达到3米至5.5米,宽则为一至两米,这种在背部披挂缠绕的简易穿法,并不便于行动。为了方便,当时的青年或士兵多使用“克拉米斯”(Chalamys),一种尺寸比较小的羊毛织物。希腊瓶画上,年轻的酒神身上经常裸身披挂这种小斗篷。公元前480年一幅描绘希腊神话中的大英雄忒休斯在出征前接收胜利女神祝福的瓶画上(图7),忒休斯披挂的即是克拉米斯,无论在织物的长度和宽度上都比希玛纯小了很多,十分轻便。除此之外,年轻的士兵在出征时还把它穿搭在盔甲外。

图7 忒休斯出征 公元前480年

当时的贵族妇女在肩部和手臂上还经常使用一种叫“法罗斯”(Pharos)的长方形织物,一般由亚麻布制成,轻薄的材质能很好地彰显穿着者的财富和地位。在一块公元前5世纪晚期表现酒神身边的女信徒迈娜德(Maenad)舞蹈场景的浮雕作品上(图8),手持权杖的迈娜德的肩颈部位垂下一条帛巾状织物,披挂之后仍长及脚踝,随着迈娜德轻盈的舞姿而随风微微飘起,产生非常美妙的弧度。织物的织造密度应该较疏松才会产生这样的薄纱般的质感。

图8 迈娜德在舞蹈公元前5世纪晚期

从上述古希腊图像资料来看,希玛纯、卡拉米斯、法罗斯这些织物,因其都是独立于服装和身体之外的长方形布条,所以穿着方式十分随意,常见的一种方式就是将柔软的羊毛、麻质织物披挂于肩背并经手臂缠绕后下垂,产生优美的垂悬褶皱,为服装和人体增添美感。而这种穿戴方式和唐代墓室壁画中常见的帔帛的穿戴方式是非常相似的,因此美国艺术史学者Alexander C.Soper于1958年提出“帔帛最早出现在希腊化的天神身上”[8]是非常有见地的,只是根据今天掌握的图像资料,类似帔帛的衣饰形制在古希腊出现的时间远远早于希腊化时期,并且在“神人同形同性”的古希腊,但凡世间美好的形体,都可以视为神灵,而这些图像中穿搭帔帛状衣饰的人物,也表现出了神明般的高贵。

三、帔帛的东传

古希腊服装在穿着时多以披、裹、缠绕的形式,因此出现了和后来唐代帔帛在穿戴时非常相似的方式,但由于年代相距较远,以及古希腊和当时中国并无直接交通,所以帔帛的东传必须要有中间环节。现在学界一般认为起源于印度的佛教对帔帛在中土的流行起到了非常重要的助推作用。

图9 药叉女雕像公元前2世纪左右

公元前6世纪至前5世纪,佛教产生于古印度。孔雀王朝阿育王统治时期,在国内大力发展佛教。孔雀王朝时代主要是流行小乘佛教,反对偶像崇拜,正所谓“如来是身不可造作”(《增一阿含经》)。但这并不阻碍印度本土民间雕塑艺术的发展,民间宗教信仰中所钟爱的神灵的形象成为当时雕塑表现的对象。人们对生命繁衍、物产丰饶的渴望,使得丰饶女神Yaksini(又称药叉女)成为印度早期信仰中非常受欢迎的一位神祇。巴特那附近狄大甘吉出土的制作于公元前2世纪左右的药叉女雕像(图9),在后腰部位围绕有一条布满细密褶皱的长条带状物,带状物的一端自右臂外侧围绕肘内侧垂下,一端目前缺失,结合与其形制类似的药叉女雕像,可推出缺失的一端应是系在左臂的臂钏之上。从图像上看,相较古希腊希玛纯和隋唐帔帛的柔软、随意,在织物质地上差异较大,和系扎在小腹中间的腰带非常类似,应是一类。

图10 装饰圆盘公元前2世纪至公元前1世纪

公元前4世纪,亚历山大东征,一方面将希腊文化强行传布到遥远的东方,另一方面也促使印度佛教文化和希腊及地中海古典文化的碰撞、融汇,并催生出犍陀罗佛教艺术。伴随着亚历山大大帝在东征路途中,一系列希腊殖民城市的建立,随行的希腊移民和工匠也带来了他们的语言、宗教和文化艺术,使这些地区“有许多希腊化流行样式影响的迹象:服饰模仿希腊服装,柱子和柱头模仿希腊的柱式”[9](P18)。在犍陀罗早期美术作品中,有一些非常有代表性的圆形石质装饰盘,体现出希腊文化的强烈影响。呾叉始罗出土的公元前2世纪至公元前1世纪的一件圆盘上,表现的是太阳神阿波罗抢夺达芙妮的情景(图10)。两个人物身都披挂有类似帔帛的织物,并随人物的动作一端呈现扬起的状态,表现的应该是上文曾提到的古希腊男女所穿着的希玛纯。希腊人对于酒神狄奥尼索斯的崇拜也传入犍陀罗地区,使“饮酒图”这一题材深受欢迎,并对后来的犍陀罗佛教艺术产生过持久的影响。目前已发现的图像资料主要是家庭宴饮的场景,画面中的人物基本都穿着希玛纯,并且有的是将希玛纯直接披挂缠绕在两臂之间,披巾两端均匀的从两侧垂下(图11)。

图11 饮酒图

对于佛教美术来说,佛陀形象尤其是单体佛陀形象的出现是具有标志性意义的事件,佛像的发源地则一直存在争议。但能够肯定的是,大约在公元1 世纪,贵霜王朝北部的马图拉地区和西北部的犍陀罗地区都是佛陀造像的雕刻中心。马图拉的佛像更具印度本土雕塑崇尚肉感的特点,追求佛陀的形体美表现和服装的柔薄贴体。犍陀罗佛像则是将希腊文化与印度佛教文化相混合,“以希腊古典艺术中诸神,特别是太阳神阿波罗的形象来塑造佛陀和菩萨的形象”[10](P468),除了在面部带有希腊人种特征之外,佛陀的佛衣经常也是于希玛纯类似的通肩式袈裟,衣褶厚重,富有毛料质感,雕刻手法写实。犍陀罗的佛教像另一特点是除佛像外,还有许多单尊菩萨像。犍陀罗的菩萨像主要有释迦菩萨、弥勒菩萨和观音菩萨,其中释迦菩萨是以释迦出家前悉达太子形象为素材,所以做奢华的贵霜王族的打扮,“上身袒裸,下身裹裙,身上戴璎珞、耳珰、臂钏、腕钏等装身佩饰,肩臂披天衣”[11]。这里的天衣指的就是在佛教装束中使用的帔帛。“在以贵霜民族为中心的游牧民中间尤其盛行弥勒信仰”[12],弥勒在印度佛教中叫Maitreya(梅呾利耶),即太阳神,在对弥勒形象进行表现的时候,也几乎是按希腊神话中太阳神阿波罗的形象来塑造,在其裸露的上半身,除佩戴有璎珞之外,从肩膀处经常会缠绕有帔帛,只不过在缠绕方式上,是一端从左肩垂至前胸、腹处,再搭于左臂,在胸前形成自然的褶皱装饰,另一端在左肩缠绕一圈之后垂下部分缠绕于左前臂,类似的缠绕方式同样可以在希腊瓶画中找到(图12)。佛像上对于帔帛的使用,也慢慢影响到世俗人物的着装上,在哈怡扬遗址出土的一组表现贵霜大月氏贵族形象的黏土浮雕中,可以清晰地看到帔帛在女性贵族服装中的应用。

此外,在贵霜王朝的马图拉发现的制作于1至2世纪的具有典型印度本土风格的佛教塑像和供养人衣饰上,也可以看到帔帛的形象,说明其与佛教的密切关系。

图12 犍陀罗菩萨像和古希腊着希玛纯女性

公元前3世纪孔雀王朝阿育王时期,佛教就开始在古印度毗邻地区传播。得益于贵霜帝国对佛教的大力支持和弘扬,借助其在中亚的势力,经丝绸之路,佛教开始了在东方的传布,帔帛这种服装配饰的穿搭使用也开始进入东土。

四、中国魏晋南北朝时期的帔帛图像分析

1.佛教图像中帔帛的使用

中国、印度两个国家,虽然在地理上并不遥远,但因为喜马拉雅山脉的阻隔,佛教的进入,需要从中亚绕行,经过两条围绕塔里木盆地的绿洲链,即丝绸之路的南道、北道,首先进入西域。“印度佛教东传,新疆首当其冲”[注]荣新江.丝绸之路上的佛教之旅(讲座),苏州博物馆,2019年4月20日。。对于南道的佛教中心于阗和北道的佛教中心龟兹来说,不论佛教传入的早晚、先后,都“给这一地区的文化带来了巨大影响,从寺院建筑到佛教艺术品、宗教仪轨以及人们的审美心理都发生了巨大变化”[13]。

对于宗教,尤其是外来的宗教,想要打破语言、文字的隔阂,被各阶层都能广泛、迅速地接受,最直接、有效的方法是利用图像,对宗教的思想、内容进行视觉化阐释。佛教在进入西域后,就充分利用佛教图像,尤其是集建筑、雕塑、绘画于一体的石窟艺术来进行传播。

图13-1 伎乐图达玛沟晋代

图13-3 伎乐图达玛沟晋代

处于丝绸之路南道中心位置的于阗,佛教自魏晋至隋唐在此地区的繁盛,使得这一时期的佛教艺术也兴盛发达。在达玛沟普鲁克墩遗址出土的几幅“伎乐天神”壁画,飘扬的帔帛作为几位裸体舞伎身上唯一的衣饰,在画面中显得尤为醒目(图13-1、13-2、13-3)。虽然在龟兹、敦煌等早期壁画中,也可看到少数裸身的佛像人物,但像达玛沟这样全裸的男性、女性形象实属少见。这种裸身披长巾的图像在古希腊雕塑、瓶画中则非常常见。画中人物杏仁型的眼型,“是大夏——巴克特里亚美术流派,即中亚‘阿姆河’流域的固定艺术图式,这一图式意味着达玛沟壁画具有原型化的希腊化风格。”[14]壁画中的帔帛,其穿戴形式或为披于肩背部,从颈后搭到肩头,两端经肘内侧缠绕一圈再自然垂下;或为红色或透明的帔帛随舞者动作扬起,轻盈飘荡在其身体两侧。推测其材质,或者是印度马图拉特产的细棉布“细班氎”织造出的薄纱,或者是画师们见到的从丝绸之路传入的丝织物。壁画上表现红色帔帛尾部褶皱的充满弹性的波浪状线条处理和古希腊瓶画上的线条手法如出一辙,这也是十分值得关注的。

在丝绸之路北道重镇龟兹,到公元3世纪时佛教流行进入鼎盛时期。当地人也按照印度佛教的传统开凿石窟、修佛塑像。在开凿最早、规模最大的克孜尔石窟现存的中古时期壁画中,帔帛在菩萨、飞天、伎乐天人、护法天王、本生故事人物身上都有出现,成为佛教图像的重要组成部分。壁画中的菩萨服饰,继承了印度佛教按照王族的装束来装扮菩萨的做法,第77窟、第38窟“伎乐图”“说法图”中的弥勒菩萨交脚而坐(图14),上身坦露,头戴三珠宝冠,青绿色帔帛绕肘垂下,但其帔帛的披挂形式并不是直接披于肩背,而是从头后垂下,结合《魏书·西域传》里关于龟兹国“其王头系彩带,垂直于后”的记载,应是在延续了犍陀罗菩萨造像传统的基础上,将龟兹国王的装扮也用在菩萨身上。在菩萨的宝冠下还垂下两条短飘带,则是萨珊波斯帝王王冠的常见装饰,装饰在王冠底部的飘带在古代伊朗文化圈中是“圣带”,“飘带尤其象征附着于王者的‘灵光’,体现了萨珊波斯王者的美学理念”[15](P160)。将来自不同文化、不同宗教信仰的飘带装饰都附丽于菩萨图像,显示出处在中西交通要道的龟兹将各种文化兼容并包,用以构建、丰富佛教艺术。

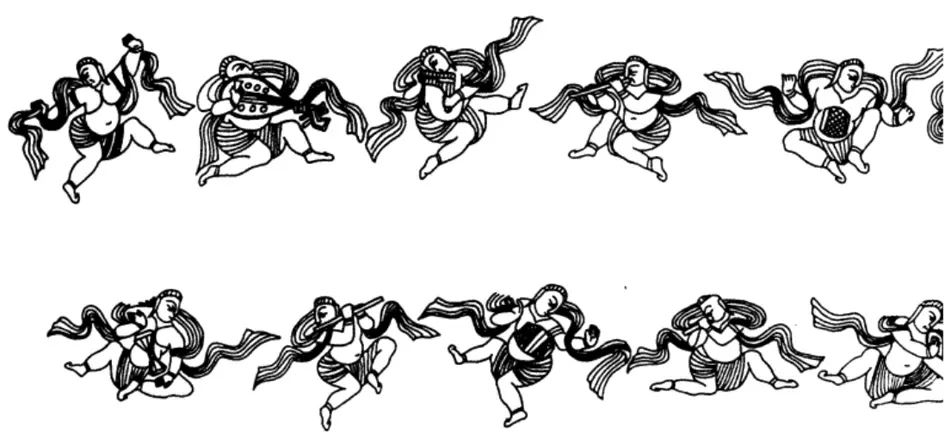

图14 天宫伎乐公元3世纪末至4世纪初克孜尔第77窟

图15 马图拉飞天公元2世纪

图16 舞帛人公元3世纪末至4世纪初克孜尔第77窟

在龟兹壁画中,众多飞天和伎乐天人的造型最为引人注目,他们的“概念和形象源自婆罗门教香神乾闼婆和乐手紧那罗以及天女阿婆娑罗”[16](P562)。印度在还没有出现佛陀形象之前,表现人们礼拜佛塔的场景中,已出现了长着翅膀的飞天。此后的马图拉雕刻中,能歌善舞的印度工匠将印度舞中的 vrscika舞姿赋予了飞天[17],一膝前曲 、另一腿成弓形,配合上举的一侧手臂,努力表现出飞翔的姿态,虽然他们身上披上了帔帛,但帔帛的质感厚重、弯曲弧度十分刻板(图15)。印度飞天帔帛的使用具有较大的随意性,“在壁画集中的阿旃陀石窟中,飞天都不披长巾”[18]。飞天形象传到西域之后,帔帛的使用得到了强化,成为飞天图像的构成要件。克孜尔壁画中的飞天形象,早期主要继承了马图拉、犍陀罗的造型,身体健壮、体型比较粗笨,但其身后飘扬的帔帛已能够很好强化其在空中飞行的感觉。克孜尔飞天的帔帛的穿戴方法,除了是将头后飘带自然地缠绕在双臂臂弯处任其尾部随意飞扬之外,还有一种比较常见的是先将帔帛中段在胸前垂出一个自然的弧度,再在臂弯处或腋下缠绕。此外,这一时期的伎乐天人,有的还将稍短一些的飘带拿在手中,作为舞蹈的道具使用(图16),这种飘带舞也成为“管弦伎乐,特善诸国”的龟兹舞蹈的主要类型。

汉晋以来的敦煌是总绾中西的交通枢纽,当时统治北方的各族统治者大力提倡佛教。在十六国及北魏前期的敦煌石窟艺术中,“菩萨一般头戴宝冠、上身半裸,披巾长裙。在衣冠服饰上还保留着西域和印度、波斯的风习。”[19](P292)第272窟所绘飞天(图17),上身赤裸,继承了印度佛教乾闼婆“脱身上所著上衣,以供养佛”(妙法莲华经《譬喻品》)的传统,下身着裙,身披帔帛。窟顶所绘一飞天,前腿弓、后退扬起的姿态,与马图拉、印度教中的飞天形象如出一辙,而帔帛在披挂方式上和龟兹的又有区别,敦煌早期飞天的帔帛是从头光处伸出。对于佛像头部的光轮,作为“佛教、印度教、琐罗亚斯德教艺术的共同视觉形象,它连接着上天和人间,并象征着这些宗教中有关光明、精神照耀等重要的元素”[20]。从头光处伸出的帔帛,强调了它的神圣性,也增强了其在佛教图像中的重要性。帔帛从头光处垂下,环绕双肩沿前臂而下,形成大弧度曲线,更容易让人产生飞天在迎风而动帔帛整个被风吹起的感觉,帔帛尾部被描绘成锐利的锯齿状尖角,也增强了腾空的凌厉之感。

图17 飞天敦煌272窟顶北披北凉

北魏后期,都城平城开凿了云冈石窟,云冈模式成为当时石窟艺术的代表样式,云岗石窟的雕刻中褒衣博带、风神飘逸的形象也影响到了敦煌。这时的壁画不再像受西域风格影响之时注重写实,而走向一种理想美的表达。为了追求一种轻盈飘举的飞翔的感觉,这时的飞天不再考虑人体比例,身体变得修长而苗条,为了适应身体的变化,帔帛也被拉长,细细的飘带随风而动,并且借鉴了汉六朝女子袿衣上装饰的“飞襳垂髾”的形象,末端形成尖角,满壁风动(图18)。图像中迎风招展的帔帛,主要是起烘托飞天飞动之美的作用,带有明显的浪漫主义色彩,这是一种艺术化的情感表达,慢慢成为佛教图像中一种标志性的程式化的装饰图案,和当时实际生活中的帔帛在形制上有一定的差距。

图18 飞天敦煌260窟北魏中心柱东面龛内

2.“仙佛模式”图像中帔帛的使用

佛教传入中国的路线,除经丝绸之路之外,学者们一般认为,还有一条直接进入中国南方的道路,即印度早期佛教艺术沿蜀身毒道(滇缅道),随商贾贸易进入中国。在四川、江苏等地发现的一批早期佛教遗迹也证明了这种看法。这些遗迹中人物交脚、双手相交于胸前的坐姿与印度佛教艺术中的禅定印已接近,已令部分学者将这类形象确定为佛。和这些佛像出现在同一画面中的,经常还有一些传统的中国神仙图像,这种将佛教图像和传统神仙画像并置的组合方法,说明当时佛教及其图案并没有真正被其制作和使用者所理解。相比经西域传入的佛教艺术,在早期甚至就是直接由来自域外的深谙佛教教义、造像之道的工匠完成不同,中国内陆对于佛教的认识有限,只是将佛视为一种外来的神仙,遂将其与汉地传统神仙思想或民间信仰相混淆,“以神仙思想创造出一种仙佛模式”[21]。

图19 鎏金铜带饰菩萨像三国时期

在一件三国时期的鎏金铜带饰上,装饰有一头顶高髻的人物形象(图19),“与犍陀罗菩萨造像多有相似之处,是我国最早有确切纪年的菩萨形象”[22]。在菩萨的肩臂两侧,装饰有飘舞的帔帛。帔帛夸张的飘扬姿态,“表现出一股浓郁的神仙气息”[23](P25),仍是一种仙佛混合的形态,把佛教图像作为传统神仙世界表现的一部分。

图20 东汉画像砖 青海平安

图21 羽人东汉山东沂南画像石墓

青海平安县1982年出土的东汉画像砖,上面清晰地描绘有一身披帔帛、左手托月的人物形象(图20),其身份有认为是“被古人作为月亮神来看待的西王母”[24],有认为“此像耳髙于额,因之并非佛教造像”[25](P221)。在中国早期的神仙体系中,耳出于顶一般是仙人的特征,《乐府·长歌行》中有“仙人骑白鹿,发短耳何长”。在汉代画像石中也可见到肩生双翼、耳出于顶的仙人形象(图21),是汉代流行的羽化成仙的神仙思想的反映。在道教的仙人形象上加上了帔帛,可能是由于在当时佛作为外来神仙,一大法力就是能够飞翔,“阿罗汉者,能飞行变化,祝寿命,动天地”(《四十二章经》),这一观念与中国的道家理想近乎是完全一致的。佛教中的帔帛,因为常出现在在空中飞翔的飞天身上,因此被视作飞行的工具,被“嫁接”到了仙人身上。在敦煌285窟飞翔在天空中的持节羽人,除保持仙人耳髙于顶、肩生双翼的外形特征之外,就是通过身披帔帛来强化其飞行的感觉(图22)。

图22 持节羽人敦煌285窟西魏

汉晋时期中原地区将佛教母题与神仙思想相混合,对某些佛教因素的借用, “以新奇的形式,丰富了中国本地宗教信仰和传统观念的表达”[26](P304)。这其中帔帛作为佛教符号被使用,尤其是在一些运用佛像作为装饰题材的实用工艺品中的使用,无疑会增加民众对其之认识,为下一步的在世俗服装中的穿用奠定基础。

3.墓葬图像中体现的帔帛在世俗服饰中的使用

“佛教在汉世,本视为道术之一种。其流行之教理行为,与当时中国黄老方技相通”[27](P81),即佛教入华之初,只是被当做一种外来的神仙方术看待,佛只是神仙的一种,这使得中国内地早期佛教造像,往往不具有严格意义上的佛教性质,并且还受当时世俗艺术的影响。

图23-1 捧莲蕾童子北魏永固陵拱形门楣东侧

图23-2 捧莲蕾童子北魏永固陵拱形门楣东侧

而佛教东传的过程中,弥勒信仰起过极其重要的作用。将弥勒视为救世主,弥勒乐土是西方妙乐国土,让人无比向往。信仰功能的扩大,使信仰人群也相应增长。佛教给生活在中古时期战乱频仍中的人心中带来的慰藉,使得和佛教图像相关的元素很容易被接受。北魏平城时期,人们曾经致力于将宗教图像加入墓葬装饰之中。[28]文明太后冯氏的永固陵,在甬道南端石卷门门楣东西两侧都有捧莲蕾的童子浮雕,两童子在相貌上都是很健康、健壮的世俗孩童的形象(图23-1、图23-2),但童子头后的头光以及手中所捧的莲蕾都说明其神圣性,应该是表现莲花中化生,引导生前行善的信众通过化生转世到达西方极乐净土世界的“化生童子”。将此图像装饰在信奉佛教的文明太后的墓室中,具有祈福的宗教意义。童子身上的装束,上身已漫漶不清,下身穿犊鼻裤,身披帔帛,帔帛形制和同时期云冈石窟菩萨、飞天身上的一致,应是把佛像上的帔帛挪用到了童子身上。在年代接近的司马金龙墓的石棺床和石雕柱础上,也装饰有正在演奏乐器的伎乐童子形像(图24),童子们面颜丰颐,憨态可掬,上身赤裸,下身着犊鼻裤,双臂上饰有印度佛像上常见的臂钏,臂肘上缠绕的帔帛随童子的动作而飘扬,十分生动。这些装饰在墓室中的身披帔帛的童子形象,除了具有宗教上的意义,对童子天真活泼的形象的表现,也表达了魏晋时人们对多子多孙、人丁兴旺的向往,表达了人们的世俗渴望。

北魏孝文帝迁都洛阳后,崇佛尚佛的风气也在洛阳兴起。在洛阳城内修建的与平城永宁寺同名的寺院遗址中,出土了着帔帛的俑塑。这些应为供养人或侍从的俑塑,上穿交领广袖衣,腰系长裙,肩负帔帛。帔帛为长条状,对折后披覆双肩,对折处从肩膀垂落至后背形成U字形弧线,帔帛两端沿上臂内侧垂下,中段折叠搭于肘部,末端经衣袖外侧自然垂下。帔帛材质应为柔软的织物,在披挂时产生细密的褶皱。在造型上和菩萨、飞天所着十分类似,应是受其影响,并运用在世俗服装中。山东淄博东魏元年崔混墓中的女侍俑身穿窄袖衫、高腰长裙、披挂于肩背的帔帛直接垂于腋下(图25)。莫高窟285窟西魏的女性供养人所着大袖衣之外,也有帔帛从背后经肘部缠绕垂下。图像中帔帛窄长的形制和前文提到的这一时期披在肩背,并多在胸前打结的“帔”有很大区别。

图24 司马金龙墓石棺床浮雕伎乐图

图25 女侍俑临淄崔混墓东魏

帔帛在北魏时期开始逐渐出现在世俗女性的穿戴上,究其原因,很重要的一点可能是在当时佛教艺术中飞天等所着帔帛迎风飞舞、满壁风动的形象,与中国传统服饰追求衣带当风、裙裾飘飘的飘逸美感有关。汉成帝时“每轻风时至,飞燕殆欲随风入水。帝以翠缨结飞燕之裙”,风起时,赵飞燕裙边翠缨飘飞的美好形象,体现了当时的服饰审美追求。在这种审美观念的影响下,东汉时女性流行带有尖圭装饰的袿衣,并在腰部加上围裳,并用长长的飘带附加其上,走动起来“华袿飞扬”,飘飘若仙。司马金龙墓漆屏风的列女贤妃们,上衣饰襳带,蔽膝饰飞髾,款款而行,衣带飘扬,表现出女性特有的柔曼婉丽,而这种轻盈飞动、飘飘若现的感觉通过帔帛同样能够实现,并且更加灵活、随意,这直接促成了帔帛在魏晋南北朝时期出现后的流行。

结语

帔帛,其形制可追溯至古希腊,将织物披在颈肩部位,两边则从手臂部位自然垂下或在手臂上缠绕一周垂下的穿着方式,是古希腊希玛纯等长形织物在人体上的常见披挂方法。随亚历山大东征,这种配饰与同样流行披挂式服装形态的古印度文化在犍陀罗相遇,成为印度佛教符号的一部分,并随佛教东传进入,沿丝绸之路,从西域一路飘至中国。它在菩萨、飞天、力士身上的飘扬翻飞的形态,进入中原地区,经中国工匠的改造,又与中国传统神仙观念相结合,穿戴在了中国式佛教造像的身上。这些仙气飘飘、满壁风动的形象,以虚带实,以动育静,与中国传统服饰审美追求衣带飘扬的飘逸之美十分契合,此后随佛教的世俗化,开始影响到世俗妇女的穿着,从北魏时期,受到世俗女性的青睐,成为妇女着装的新式样,并在隋唐时期大放光彩。帔帛像一条长长的纽带,连接了东方和西方,连接了仙界和人间。从它在魏晋南北朝时期的传入到隋唐时期的流行,也体现出中国服饰文化的包容性、吸收能力和自我发展能力。