十格阵在凑十法中的应用

2021-08-24仇佳伟

仇佳伟

【摘要】现今教学资源发展速度快,可选择性多,但教材的更新速度却远跟不上教学资源的发展速度.教师在教学的过程中,一方面需要完成教材设定的教学任务,一方面需要根据实际情况进行适当的调整,比如教具的选择上,需要更好地适应新的教学环境.

【关键词】十格阵;进位加法;凑十法;过程教学

现在的学生拥有的教育资源已经完全不同于过去,其丰富程度远超从前,而教材的编写却仍然停留在七八年前.教師如果不能根据教学环境的改变而改变,仍然按照教材按部就班地进行教学,势必会遇到很多意料之中的问题.在新的教育环境下,应该如何进行教学?在教材更新的速度跟不上教育资源发展的情况下,教师应该如何设计课程?这都是值得每一位教师深思的.

一、教学遇到的困难

如今的教育资源非常丰富,不少学生会在课余时间进行大量线上或线下的课业补习.这些补习不同程度地影响着学生在校的正常学习.在讲授10以内的加法时,一些学生会在课堂高喊太简单,告诉教师他们已经会计算20以内的进位加法了,甚至是百以内的加减法.这不仅不能给后续的加法课程的教学带来便利,反而会带来一定的困难.

课堂上我们如果仍然按照传统的教学方式进行教学,即根据教材的编排进行授课,那么那些已经学习过这些内容的学生势必会上课走神,甚至影响课堂纪律.但我们如果因此跳过此节内容,直接进入习题练习,或者直接进入下一章节的学习,那么之前没有学习过这些内容的学生就将彻底错过学习的机会.诸如此类的问题,教师在一年级的教学过程中会经常遇到.教师在教学实践中会发现即使那些所谓学过了的学生,其对知识的掌握也只是一知半解,或者是机械僵硬的.对于知识的原理,他们并不理解,他们只是对熟悉的场景能够条件反射般地应用所学知识,但当场景稍作变化时,就无法主动地联想到所学知识了.一方面是看似掌握了的超前学习的学生,一方面是按照教学进度学习的学生.因此,“如何平衡此类问题,才能既让没有学习过的学生通过课堂获得应学的知识,又能让那些所谓学习过的学生坐下来”是每一位教师需要认真思考的问题.

二、在“做中学”

叶圣陶先生在1961年给教师做报告时讲到:“教师要善于引导学生自己多动脑筋,适当地多动脑袋,脑筋是不会受伤的.学生自己动脑筋,得到的东西格外深刻,光听老师讲,自己不思考,得到的东西就不太深刻.总之,讲的目的,在于达到不需要讲.如果一个老师能上课不需要讲,只作一些指点和引导,学生就能深刻理解,透彻领会,那就是最大的成功了.这样做能使学生读了若干文章以后,能触类旁通,自己去领会别的文章.学生必须学会自己读书,不能老是带着一位老师给他讲,所以我们要培养学生独立读书的能力.”[1]叶圣陶先生的这段话清楚地告诉了我们一名教师教学的方向,培养学生独立思考、自主学习的重要性,同时解释了前面遇到的问题,即那些所谓学过了的学生,在面对场景转换时,不能灵活运用知识的原因:归根结底,是他们没有思考能力,学到的只是死知识.

要想实现叶圣陶先生所说的“引导学生自己多动脑筋”,让知识活起来,从学知识,到知识为我所用,就需要让学生动起来.不同于高学段的学生动起来主要是思维的转动,对于一年级刚入学没多久的学生来讲,他们需要更多地借助教具通过亲手操作,来带动自己的头脑.这是这个年龄段的儿童的认知发展特点所决定的.根据皮亚杰认知发展理论的描述,处于6,7岁到11,12岁年龄的儿童由于不可逆不守恒的特点,在理解问题的时候,需要更多地借助实物.

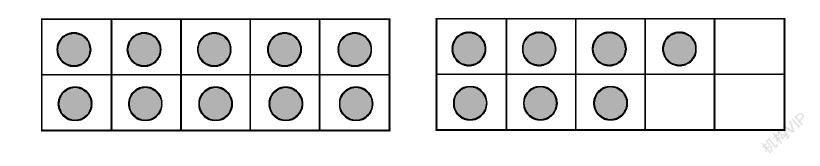

在小学数学“数与代数”的教学过程中,最常用的教具就是小棒和计数器.无可否认,小棒和计数器的使用,给学生在理解运算的过程方面提供了很大的帮助,但也有着局限性.比如学生从开始学习加减法,就一直在使用小棒和计数器,从学习者的使用体验感来讲,已经对这类教具产生了一定的视觉疲劳.加之部分学生超前学习,其在课堂上很难集中注意力,小棒和计数器反而变成了手中的玩具.再就是,由于涉及进位,小棒和计数器在演示进位过程中相对隐蔽,不能非常直观地体现进位的原理,发散性也不够.这就需要教师在教具的选择上要更加丰富,既要避免视觉疲劳,又要便于理解.在教学20以内的进位加法时,十格阵是相较于小棒和计数器来说更好的教具.它缓解了学生的视觉疲劳,演算过程也更为直观.学生借助十格阵观察进位运算过程,可以使思维得到更加充分的发散.

三、部分主流小学教材内容对比

目前市面上主流的小学数学教材有人教版,苏教版,北师版,沪教版等.其教学内容大致相同,但教学情境及方式却并不相同.下面就对上述教材中关于20以内进位加法的部分进行简单的比较.

1.人教版

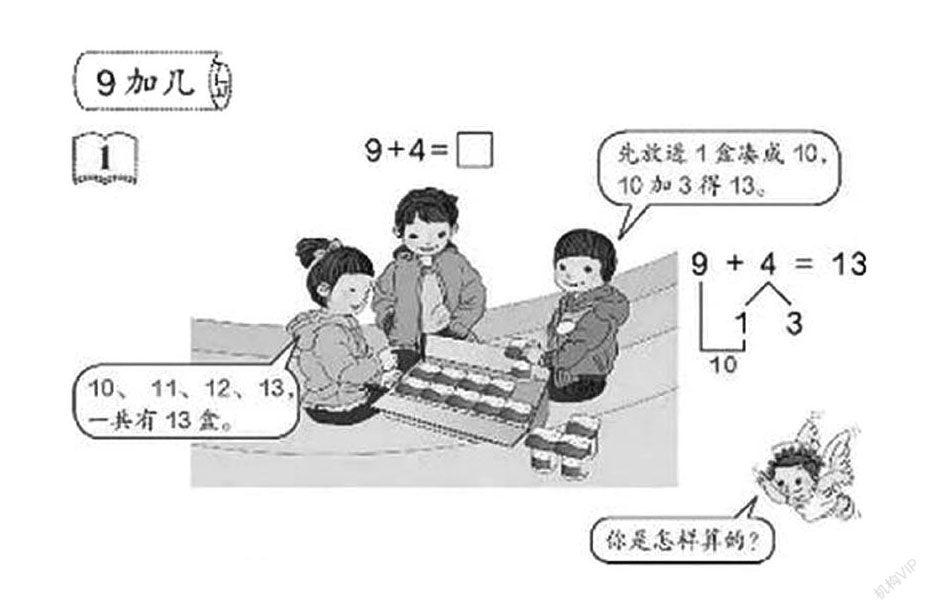

人教版通过设置开运动会的情境,引出20以内的进位加法.接着通过数牛奶盒数正式进入“9加几”的学习.在讲解9加几的时候,教材给出了两种计算方法(如下图),一种是接着数,一种是凑十法.同时提出了一个发散性问题:你是怎样算的?

虽然教材中给出了两种方法,并让学生说一说自己的计算方法,但从给出的算式中可以看出,教材更希望学生能够学会运用凑十法进行进位的计算.这里不禁会让人产生疑问,为什么要用凑十法?对于9+4这样的比较小的数的计算,接着数也很方便,甚至比凑十法更快.再就是,教材里提到的“你是怎样算的”,这个问题看似是一个给予学生发散性自主思考机会的问题,但在实际操作中,学生往往会照着课本上提供的方法再说一遍,要不就是摇头表示不知道.其意义更多是停留在纸面上,很难达到预想的效果.可以看出,在整个教学过程中,仍然是以教师讲授、介绍方法为主,仅有的学生自主思考时间,也最终流于形式.这样的教学,没有体现学生思考探索的过程,导致最终在练习时,学生仍然不能主动地运用所学的凑十法进行计算.只有在看到如下图形式的式子时才会想起运用凑十法.

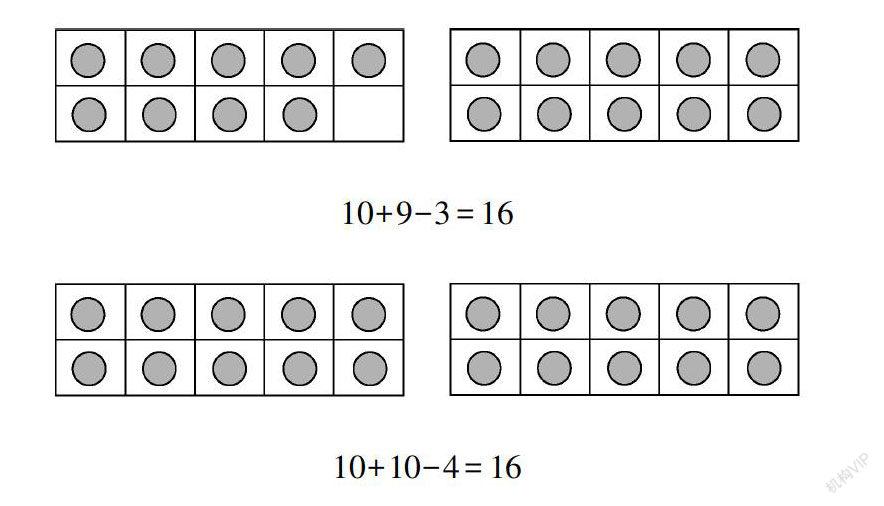

2.苏教版

苏教版在情境上和人教版不同,但在教学方式上和人教版大致相同(如下图).