社区环境治理的公共价值测量与绩效改进

2021-08-24罗晶

罗晶

【摘 要】城市化进程的加快带来了一系列的“城市病”,其中最为严峻的是城市环境恶化的问题。社区是城市的最小单元,改善社区环境是多元治理主体追求的共同利益,社区环境治理绩效的改进建立在公共价值的基础上,首先需要对社区环境治理的公共价值进行测量,进而找到环境绩效改进的突破点。论文通过对W市林科院社区环境治理过程进行实地调研,对案例资料进行编码分析,得出“社区环境治理内容”“信任与合法性”“公众的价值偏好与表达”与“社区环境治理效率”4个社区环境治理的公共价值实现要素,提出社区环境治理绩效的改进路径为:优化社区治理的组织架构,理顺主体间关系;加强制度和资源的双重保障;为扩大居民参与创造条件。

【Abstract】The acceleration of urbanization process has brought a series of "urban diseases", the most serious of which is the problem of urban environmental deterioration. Community is the smallest unit of a city, and improving community environment is the common interest pursued by multiple governance subjects. The improvement of community environmental governance performance is based on the public value. First of all, we need to measure the public value of community environmental governance, and then find the breakthrough points of environmental performance improvement. Based on the on-the-spot investigation on the process of community environmental governance of Academy of Forestry Sciences Community in W City, this paper codes and analyzes the case data, and obtains four elements to realize the public value of community environmental governance, namely "content of community environmental governance" "trust and legitimacy" "public value preference and expression" and "efficiency of community environmental governance". The paper proposes the performance improvement paths of community environmental governance: optimizing the organizational structure of community governance, and straightening out the relationship between the subjects; strengthening the dual guarantee of system and resources; creating conditions for expanding residents' participation.

【关键词】社区环境治理;公共价值测量;绩效改进

【Keywords】community environmental governance; public value measurement; performance improvement

【中图分类号】X321;D669 【文献标志码】A 【文章編号】1673-1069(2021)07-0142-04

1 问题的提出

在中国社会治理模式的转型期,社区作为社会的微观构成单元,成为“公共服务与管理传递所依托的基本载体”以及“塑造‘善治的微观基础”[1],在环境治理方面也不例外。党的十九大报告指出,尽管中国“生态文明建设成效显著”,但是“生态环境保护任重道远”,需要“着力解决突出环境问题”,并进一步提出,“推进绿色发展”可以通过“开展创建绿色社区”等方式来实现[2]。可以说,维护社区共同体的环境利益进而建设“美丽中国”,是新时期促进生态文明发展的重要路径之一。

与实践界策应,学术界对社区环境治理绩效的改进问题予以关注,形成的认识包括:认为社区自有力量与外来力量整合成合力进而形成“共治”,是推动实现社区环境善治、提升社区环境力量的关键[3];将社区资源与资源动员机制作为提升社区环境治理有效性的要素[4];提出增加社会资本存量,使其在农村社区环境治理领域发挥长效积极作用[5],等等。社区中,政府、企业、非营利组织、公民都是环境利益的相关者,在它们之间无论是对社区资源进行整合,还是形成“共治”的社区治理结构,抑或提升由信任、关系网络、互惠规范构成的社会资本的存量,都需要平衡和调和利益相关者分散甚至竞争的价值诉求。只有利益相关者达成共识,即“公共价值”,并作为行动的指南[6],避免“集体行动困境”,才能形成社区环境治理绩效。

“公共价值”因为呈现出关注集体偏好、重视政治的作用、推行网络治理、重新定位民主与效率的關系、全面应对效率与责任及公平问题[7]等与以往不同的内涵与特征,开启了公共部门绩效治理的研究新范式。公共价值的重要性已经在政府治理与公共服务中得到普遍认可[8],公共部门管理者的工作目的是寻求创造公共价值[9]。从这些共识中可以看出,研究者的论题指向公共部门绩效的改进依赖于公共价值的实现。但与此同时,自公共价值的概念提出(1995)至今,公共价值理论的研究似乎进展有限,原因在于作为抽象概念的公共价值,其测量难以捉摸[10]。尽管《公共行政评论》(Public Administration Review,PAR)在2012年第1期的专刊征稿、2014年第4期刊发的综述文章中,都表明公共价值测量是公共价值领域未来研究的重要方向,但是关于公共价值识别、测量和评估问题的研究却凤毛麟角,未形成逻辑化的系统体系[11]。这种理论发展的“瓶颈”,又制约着实践者无法测量他们的组织在多大程度上创造了公共价值[12],进而影响公共部门绩效的改进。

对于社区环境治理绩效改进来说,亦是如此。“公共价值”语境下,社区环境治理绩效的改进建立在公共价值的基础上,对社区环境治理的公共价值的测量,有助于找到环境绩效改进的突破点。因此,本文试图通过对W市林科院社区的一项案例研究,探索社区场域中公共价值的测量问题,希望结论能为打开社区环境治理绩效改进的“黑箱”有所帮助。研究过程中,本文借助Faulkner与Kaufman有关公共价值测量的系统评价结果作为理论分析框架,为了使公共价值理论在中国情境下更好地发挥价值,将分析框架进行本土化重构,以此测量W市林科院社区环境治理绩效并提出绩效改进路径。

2 理论分析框架

公共价值管理是后新公共管理时期的公共行政新范式。希尔斯主张公共价值测量可以从公共服务的结果和如何达成结果的运作过程这2个方面入手[13],测量政府机构等创造公共价值的程度对于实践工作和学术研究都有重要意义。本文借鉴了Faulkner与Kaufman对公共价值测量的四维度内容分析框架,采用此框架的原因在于:该框架运用循证社会科学方法中的定性系统评价方法归纳出测量公共价值的四维度要素。该理论分析框架是综合已有测量公共价值内容的相关研究成果之后提出的公共价值测量内容分析框架,因而更具包容性和理论解释力。

Faulkner与Kaufman通过定性系统评价方法识别和总结了关于公共价值测量的相关研究,首先以“公共价值”为主题词的策略进行检索文献,共检索到543篇文献;其次通过设定纳入和排除标准,检查了文章和摘要,只保留了符合所有入选标准的文章33篇,检查全文后,保留符合所有包含标准的研究19篇,并对其进行了文献质量评估;最后运用主题综合法确定总体分析主题,这些主题捕获了在纳入研究中确定的公共价值测量的全部要素维度,并通过主题合成后得到4个关键结构:第一,成果成就是指组织在多大程度上改善各个领域的公共价值结果。第二,信任与合法性是指组织及其活动在多大程度上被公众和关键利益相关者信任和认为是合法的。对公共价值的关注本质上是对合法性和结果的关切,这与实际治理中的绩效有关。第三,服务递送质量是指在考虑居民需求的高质量方式下提供服务的程度。第四,效率是指组织以最少的资源实现最大利益的程度。效率虽然体现了对工具理性的追求,但是在公共价值语境下,效率是公共治理的固有价值追求。

3 研究方法

3.1 研究工具——案例研究

本文选择案例研究作为研究工具,对社区环境治理在自然情境下采用多种资料收集方法进行整体性研究,使用归纳法分析资料并形成有关社区环境治理的结论[14]。通过判断性抽样的原则选择W市林科院社区作为案例研究对象。

3.2 数据收集和处理

本文将访谈和实地观察作为主要的数据收集方式,辅以社区环境治理的相关政策文件、公开的网络资料。在运用观察法时,主要采取非参与式观察法,2018-2020年先后多次进入该社区,对社区环境治理过程相关的“人物”“事件”进行观察。深度访谈主要采用半结构化访谈形式进行数据收集,主要访谈对象为社区居委会工作人员、保洁员、居民、社区内单位职工等与社区环境治理相关的人员。其他数据来源主要是通过居委会环保专干收集到社区环境治理的相关政策文件等文本数据,除此之外,互联网上的新闻媒体资料、研究者的观察记录等是案例数据的补充来源。经统计,将访谈资料转化成逐字稿,共整理10万余字逐字稿,政策文本等其余资料整理后共计约1.5万余字。

本研究对于所收集的访谈资料通过文本分析主导的编码方法进行分析。本文采取事前编码,即采取演绎的路径,事先根据构建的理论框架设计节点概念,并通过资料数据给予更加详细的编码以修正原有理论框架。

4 林科院社区环境治理案例介绍

4.1 林科院社区基本情况

林科院社区成立于2001年5月,辖区面积约0.5km2,社区工作人员现59人,其中在编干部7人。辖区总人口3045户6655人,其中,常住人口333户890人,流动人口2712户5765人。辖区内共有住宅楼135栋(其中自建房128栋、高层住宅3栋、L单位楼宇3栋、水管楼1栋),建筑工地1处,六小场所共8家(宾馆4家、网吧1家、洗浴1家、棋牌室2家),辖区内有商业网点65个,社区辖区内分为2块区域:围墙内的高层住宅区与村转居的自建房区域,社区内流动人口比例超过了85%。

近年来,国家和W市对城市环境加大了整治力度,W市先后获得了自治区卫生城市和国家文明城市的称号。林科院社区作为W市众多社区中的一个,在环境治理方面也取得了重大突破。在社区环境改善方面,自建房区域的环境有明显的改善,环境市容市貌发生了巨大变化:街道马路由土马路到硬化率达到100%,积存的垃圾、危房等实现了彻底清理改造,居委会聘请保洁员进行日常清洁,整顿商铺环境及取缔无证摊贩,由小锅炉供暖到集中供暖等。在社区绿化方面,林科院社区辖区内的高层住宅区是建立在L单位的基础上,L单位主要是从事林业科学等方面的研究,因此,院落内的林草面积超过了65%,其中有大量的珍稀树种,绿化覆盖率大。但是林科院社区辖区内的自建房区因楼宇建设交杂错乱、整体空间布局狭窄,基本没有绿化建设。同时,辖区内有建筑工地、垃圾回收站等,辖区旁有一家大型综合市场,处于华凌商圈,复杂的环境现象对社区环境治理提出了更高的要求。总体来看,林科院社区环境情况有了明显改善,但还需进一步完善,其环境治理过程实质是公共价值在环境治理领域中创造与实现的过程。

4.2 林科院社区治理组织体系运作逻辑

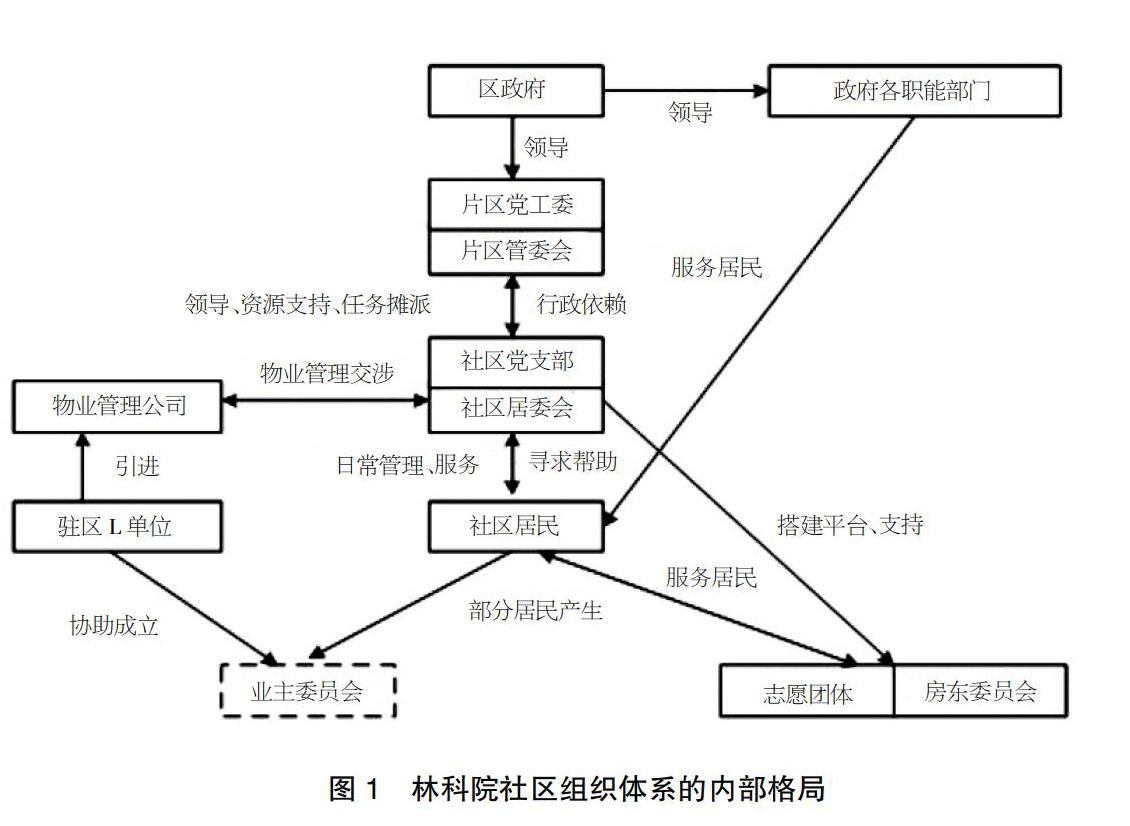

林科院社区的组织体系存在國家-社会-市场3种组织,对各组织体系之间的运作关系以及形成的内部格局的分析有助于明晰林科院社区治理运作过程。林科院社区组织体系的内部格局如图1所示。

林科院社区在实际治理过程中,党政组织力量占据主导地位,社区的组织架构、人员配备、资金募集等方面几乎都是在政府主导下开展的。N片区党工委是W市S区党委的一级派出机构,由于党组织掌握着组织、人事权,决定着干部选拔、培养和考核,使得党组织在基层中处于社区治理权力格局的核心地位。片区管委会是S区政府的派出机构,在具体职能分工上,是政府和居委会之间的一个桥梁。

社区居委会是社区治理的核心,林科院社区党支部书记与居委会主任分开任职,党政同责但不同体,主要是书记抓全盘,主任抓业务,书记和主任是由上级党组织部门推荐,经过等额选举产生。社区居委会承担着大量行政任务,使得居委会作为群众自治性组织的性质并未发挥,服务居民的功能无法有效发挥,居民更多地把居委会当作一个办理业务的机构,相当于一个窗口单位。社区居委会搭建平台并支持成立了社区志愿团体和房东委员会组织。

林科院社区是单位制转制社区,辖区内L单位仍发挥着部分影响力,与单位身份的居民联系密切,引进W物业管理公司,并组织成立了业主委员会,但在实际运作过程中,业委会并没有发挥任何作用。

通过对市、区、管委会、街道和居委会的关系梳理,林科院社区治理模式是一种典型的政府主导型,政府组织力量强大,其治理呈现一种明显的条块关系,垂直治理,层层下达,社会性组织和市场组织的作用发挥不足,居民呈现弱参与状态。

5 林科院社区环境治理的公共价值实现过程分析

5.1 案例资料编码分析

对林科院社区环境治理过程中所蕴含的公共价值内容的分析主要是通过对案例调研后所获得的大量资料进行以编码方式为主的数据分析,以期得出实现公共价值的要素内容。

①开放性编码过程。本文运用NVivo 12软件对访谈资料进行逐字句编码,从原始资料中总结出初始概念并进一步归纳出次要范畴。通过开放性编码,共得出了200个概念,继而提取出46个初始范畴,并进行提炼整合得出了17个次要范畴。

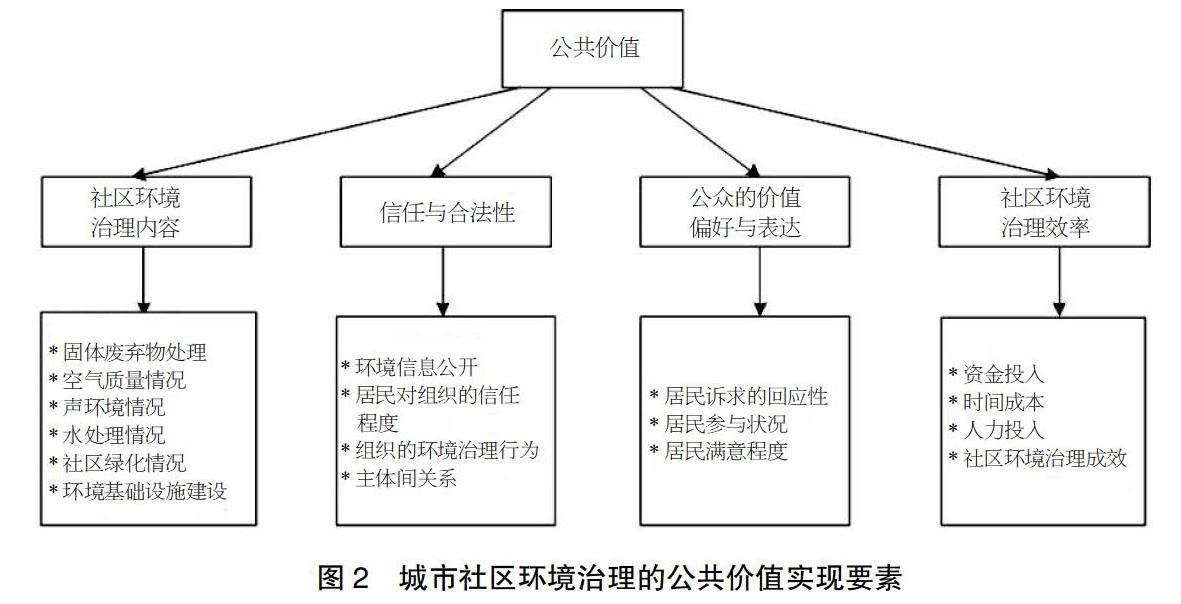

②主轴式编码过程。在完成初始编码后,得出的概念和范畴简化了大量的原始数据内容,理论结构体系中的一些独立量也逐渐显现出来。进一步对次要范畴进行归类并赋予类属,得出4个主范畴,包括“社区环境治理内容”“信任与合法性”“公众的价值偏好与表达”与“社区环境治理效率”。

③选择性编码过程。经过以上步骤,通过对“社区环境治理内容”“信任与合法性”“公众的价值偏好与表达”与“社区环境治理效率”4个主范畴的分析与归纳,本文将城市社区环境治理过程中的公共价值实现的要素作为本文的核心范畴(见图2)。

5.2 林科院社区环境治理的公共价值实现要素分析

对林科院社区环境治理状况进行分析,对其是否实现公共价值作出判断:林科院社区环境治理过程大体实现了公共价值,但部分环节存在公共价值缺失。林科院社区所涉及的6个环境治理内容总体情况良好,但仍存在垃圾分类工作不到位、基础设施建设不完备等环境问题;对社区环境信息公开工作的重视程度不够,居民对居委会的信任程度较高,但对物业管理公司存在信任危机,各治理主体间职责不清易产生推诿现象;对居民诉求的回应不及时,居民有参与意愿但无实际的参与行为;环境治理成效显而易见,但环境治理成本较高,还未达到环境治理的高效率。

6 林科院社区环境治理绩效改进路径

6.1 优化社区治理的组织架构

政府是社会公共服务的提供主体,实现城市社区环境美化、绿化、优化这一目标,需要政府立足长远,统筹制定城市环境建设规划。要在深入调查城市自然和人文环境的实地调研基础上,了解城市的特点和目前存在的“城市病”问题,确定城市建设的总目标,邀请各领域专家学者、城市规划建设等实践工作者,在集思广益的基础上,制定城市环境建设的长期规划。社区居委会作为与居民直接联系的主体,在社区环境治理方面,要以柔性的措施积极调动居民自主参与环境治理的积极性。社会组织可以提供超越居委会提供的更广泛的公民参与平台,直接利用专业的人才和信息化平台更好地整合社会资源。

6.2 加强制度和资源的双重保障

制度与资源是理解城市社区环境治理过程中治理主体之间关系的要素。制度建设是社区治理的坚实基础与保障,对于提升社区治理能力来说,需要创新人员编制制度和完善工作人员绩效管理考核机制。当前,社区的运作资源获取方式较为单一,主要是依靠政府财政拨付,社区想要获得长足发展,还需增加多元的资源来源。通过创新居委会人员编制制度,可以激发工作人员的工作积极性,减少人员的频繁流失,培养和留住人才,建立有素质、高能力的社区工作人员队伍,促进社区的长远发展。健全和完善管理考核机制,建立定性和量化相结合的工作考核指标体系,制定奖惩措施,构建监督-反馈机制,实行责任追究制,确保责任落实到人,只有这样才能预防因职责不清导致推诿等现象发生。

6.3 为扩大居民参与创造条件

首先,提高居民的环保意识和鼓励其环境治理行为,要让居民意识到其作为社区主人翁的角色地位。发挥社区环保领袖、社区党员居民、社区精英等带动作用,带动社区内居民进行环保活动,提升自身文明素质,自觉维护社区环境,树立社区共同体意识。其次,拓宽居民主动参与途径和渠道。利用新媒体与信息技术,在宣传通知社区内活动时,应采取传统方式与新媒体方式相结合的形式,由社区居委会设立专门的微信、QQ等公众平台,扩大活动的影响力和知晓度,提高居民的参与度。最后,需要丰富社区活动形式,需要居委会起到带头作用,可以设置意见箱,收集居民对参与形式的意见等,以此营造居民积极参与社区环境治理活动讨论的氛围,创新和丰富活动形式,提升居民的参与热情。

【参考文献】

【1】李友梅.中国社会治理的新内涵与新作为[J].社会学研究,2017,32(6):27-34+242.

【2】求是网.习近平在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告(全文)[EB/OL].http://www.qstheory.cn/llqikan/2017-12/03/c_1122049424.htm,2017-12-03.

【3】彭勃,张振洋.国家治理的模式转换与逻辑演变——以环境卫生整治为例[J].浙江社会科学,2015(3):27-37+156-157.

【4】王芳,鄧玲.从自治到共治:城市社区环境治理的实践逻辑——基于上海M社区的实践经验分析[J].北京行政学院学报,2018(6):34-41.

【5】杜焱强,刘平养,包存宽,等.社会资本视阈下的农村环境治理研究——以欠发达地区J村养殖污染为个案[J].公共管理学报,2016,13(4):101-112+157-158.

【6】单菲菲,包国宪.社会价值建构视角下的村庄治理绩效实现路径——广州市下围村“蝶变”的案例研究[J].公共管理学报,2018,15(4):139-148+156.

【7】何艳玲.“公共价值管理”:一个新的公共行政学范式[J].政治学研究,2009(6):62-68.

【8】TB J ?覬 rgensen,Bozeman B.Public Values An Inventory[J].Administration & Society,2007,39(3):354-381.

【9】Moore,MarkHarrison.Creating public value : strategic management in government[M].Boston:Harvard University Press,1995.

【10】Mendel S C,Brudney J L.Doing Good, Public Good, and Public Value[J].Nonprofit Management & Leadership,2014,25(1):23-40.

【11】王学军,韩志青.从测量到治理:构建公共价值创造的整合分析模型[J].上海行政学院学报,2017,18(6):38-49.

【12】Faulkner N,Kaufman S.Avoiding Theoretical Stagnation: A Systematic Review and Framework for Measuring Public Value[J].Australian Journal of Public Administration,2018,77(1):69-86.

【13】Hills D.Measuring Public Value: Practical Approaches[R].London:The Work Foundation,2006.

【14】陈向明.质的研究方法与社会科学研究[M].北京:教育科学出版社,2000.