基层社会空间的法:社会形态、兵法和地势

2021-08-23朱晓阳

摘 要:文章首先用城中村改造的一个案例,以“家宅”作为尺度来测度(mapping)法律,或者说讨论社会空间是如何安顿“法”的。家宅之法勾连了传统的家庭共享权和当代的不动产产权,形成一种法律人类学意义上的不同范式之间的对接。但是,当代城市更新中更不可抗拒的力量来自这种对接之上的国家权力及其实施的城市更新运动。其次,追溯人类学法律研究从社会形态学传统到当代地势学。最后,从日常语言视角,用“家园”“家宅”和“处境”等讨论地势。这种地势与文章开头案例中的政治权力的“兵法”有区别。

关键词:基层社会;家宅法;测度;法律人类学

中图分类号:C951 文献标识码:A 文章编号:1674 - 621X(2021)03 - 0001 - 17

一

起初这篇文章准备从莫斯的社会形态学开始,讨论社会形态中的法律,然后再用笔者以前做过的几个案例来论述法律人类学相关问题。由于当时(2019年5月)笔者的长期田野点突然发生的一件事,使文章的写作计划打乱了。现在我要从讨论这个案例开始。以下是笔者在事发后几天所写的有关事件的一篇短文1的部分内容,题为《“留住乡愁”不该是句空话——八旬老人和他的百年老宅》,当时写道:

当下连少不更事的孩子都已经学会了“留住乡愁”这句话。可以说这已经是“新时代”城市更新的金科玉律。但也只有昆明市官渡区宏仁老村城中村改造指挥部在这个时刻,敢于“冒天下之大不韪”,公然将宏仁老村的一幢有百年历史的传统“一颗印”(四合院)建筑喷上“验”和“拆”等大红字。一颗印是什么?称它为云南地方的传统民居建筑典范或“化石”不为过。更让人唏嘘的是,这幢老建筑的户主,年逾八旬的莫正才不仅没有签过拆迁协议。相反,他从差不多20年前开始,多次给昆明市和官渡区的有关部门写信或打报告,要求将这幢祖传老宅列为文物。莫正才最近一次向包括昆明市规划局、昆明市文化广播电视体育局和官渡区文化广播电视体育局在内的政府主管部门递交《关于请求保护古建筑的报告》是2019年2月10日。报告中说:

……自2010年5月开始,官渡区把宏仁村列入城中村改造范围,此屋便不断遭到骚扰。2015 年6月,我曾向省信访局写过报告,由市里转到官渡区,区文管所的某某曾率领有关工作人员实地考察,但至今未有回复。在2019年1月7日公布的“官渡区宏仁村城中村改造项目控制性详细规划调整”中,宏仁村230号建筑没有被列为文物古迹用地。而在日前宏仁村城中村改造拆迁再次启动以来,拆迁指挥部更是无视这一典型古建筑的存在,将之当作拆迁对象。为了保护宏仁老村传承下来的古建筑及其他历史遗留下来的不可移动文物,我强烈要求将宏仁老村230号列为不可移动文物。……

按照2015年和2019年北京大学、云南大学、中国社会科学院等机构的一些专家学者对宏仁村传统建筑的调查报告,包括莫正才家的房屋在内的该村多处建筑属于“尚未核定为文物保护单位的不可移动文物。”……

当然,从宏仁村城中村改造指挥部的角度,拆除这幢建筑是合理合法的。理由是莫正才的儿子已经在拆迁协议上签了字。这就引出了另一个问题:谁是户主?谁有权利签拆迁协议?从仇和在任以来,拆迁方惯用的策略,即利用乡村习俗,侵犯户主权利。昆明地区乡村社会的一个传统是:老人未过世便将房产以口头形式宣布将由儿子继承。但这种继承的实际发生应当是在老人过世以后。在现实中拆迁方为了达到尽快拆迁的目的,往往会劝诱未来的继承人,背着户主,在拆迁协议上签字,然后再来将仍然居住其中的户主撵走。这种事情在宏仁村已經发生过多起。莫正才对这种情况其实早有警觉。而且他已经是第二次面对这种被他人代签的局面。第一次是2010年,他发现自家的房子被儿子签了拆迁协议后,自己到拆迁办去讲理,以土地证证明自己是房子的主人。后来拆迁办不得不取消了莫的儿子签下的协议。但是,九年过后,故伎重演。这一回莫正才的房子上还被刷上了“拆”字。

拆迁办实际上是在利用乡村的礼俗,进行破坏性推进。其结果是使被拆迁的家庭产生不合,甚至父子冲突。正是这样,当莫正才昨天去拆迁办要求取消协议拆时,对方说:“你去法院告你儿子去。”

拆迁办的做法甚至也违背当下国有土地上不动产交易的规范做法。例如在这些交易的场合,不动产交易处会要求所有利益相关者(包括不是“房主”的配偶和直系亲属)或亲自到场或写下授权书,房屋过户手续才能进行。但是这个以改造城中村为目标的指挥部却可以公开地侵犯莫正才这个正式户主的权利。是的,莫正才正是使用了“侵权”这个词来描述发生在他和他的房子上的事件。昨天,莫正才向儿子说:“我就是死也要死在这间房子里”。……

上文需要更正的内容是,莫正才几天后到拆迁指挥部讲理时,对方拿出来的仍然是其子于2010年签的那份协议。请注意,莫正才曾于2010年携带着1952年“云南省昆明县土地房产所有证”(以下简称土地证)和户口簿到拆迁办去要求协议无效,拆迁办口头答应他的要求。1莫正才后来于2012年又上书地方政府有关部门,要求政府追查这件违规的行为。

以上案例涉及当下集体土地上房屋产权的一些重要问题,或者说以“家宅”为本体的共享所有权在城市更新运动2中会遭遇怎样的困境。其中较重要的有两点:第一,谁是这幢老家宅的所有者?第二,这幢房子能不能拆?3

让我们首先不从法律关于产权的规定出发,而是基本上依据田野调查收集的资料和参与观察来描述莫家家宅的“所有权”或“家宅之法”的状况。其次,对“家宅法”的测度(mapping)将会顺理成章地引出能否拆这幢房子的讨论。

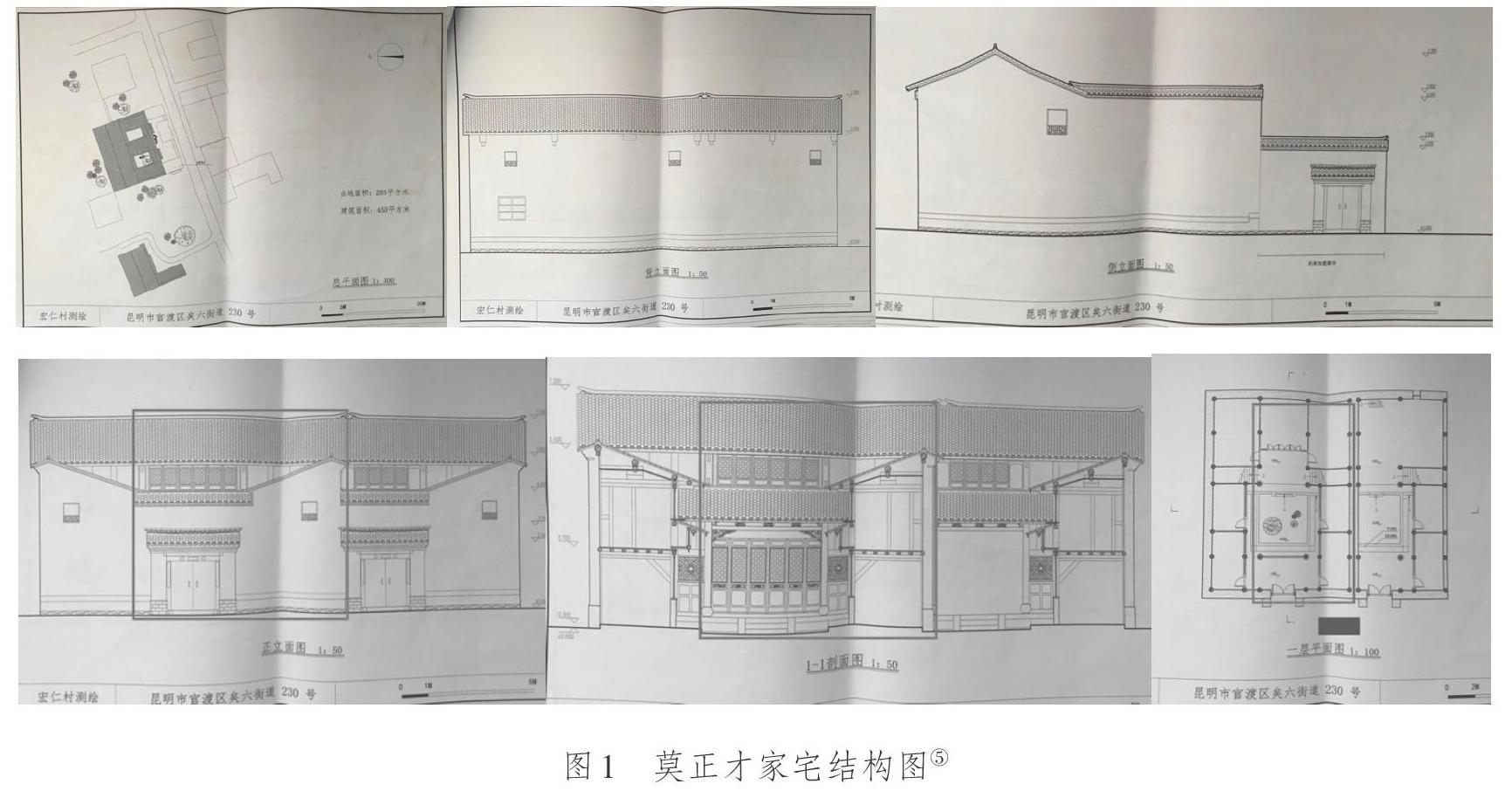

莫正才的家宅是一所“一颗印加半颗印”(加上外天井)组成的建筑。4其形如下图1。

这座建筑为莫正才的曾祖于1915年所建,1938年这幢建筑被析分为三份,由其曾祖父的三个儿子继承,莫正才的祖父继承其中三分之一(见图2),其祖父一脉四世单传,至莫正才及其子辈一直所有祖父遗留的部分。

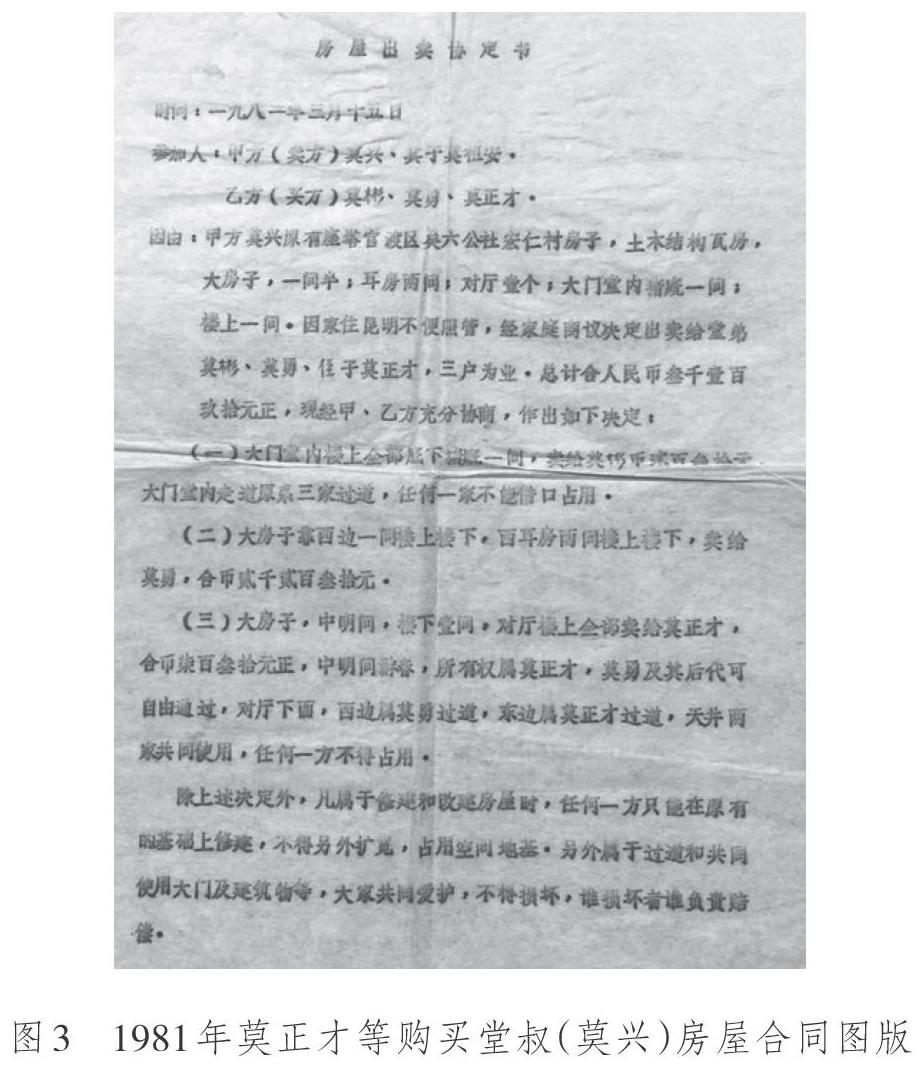

1981年莫正才的堂叔将其所有的三分之一部分的堂屋和对厅等卖给莫正才,因此莫正才家所有这座四合院的三分之二(见图3),即现在莫正才仍居住的部分。1952年该房屋获得土地证,莫正才的名字也在土地证上(唯一在世者)。

莫家一颗印四合院的建造、不同时期所有权变更(包括细节)和居住历史十分清晰,相关文献非常完整。这是在其他类似性质土地上的民宅所不大有的情况。现在我们甚至可以用这些文献完整地描绘出以这幢家宅为例的中国百年民居产权历史及现状。例如1938年的遗嘱分单上记载了关于莫正才祖父(长子)分得的田产和房产。这份材料虽然称为遗嘱,却只是针对家庭的房地产,且作为分单之一,只涉及分给莫正才祖父一脉的部分。分单上面有莫正才曾祖口述的理由,“所生三子……现今婚姻成配,但愿父母年高不能照理家务情愿将祖遗所置田产地业及房产什物今当凭族人等品搭均分各执一张为据”。分单有族内人和街邻为证,有代书人签字。其中还列出“应留养赡田十工(大约3亩)”作为其曾祖父的赡养田。分单既是房屋产权的依据也是1950年代初土改划分阶级的基础。1莫正才一家当时被划为上中农。1952年的土地证确认了莫家宅院的居住者(也是共享者),其中包括莫正才的祖父(户主)、祖母、曾祖(由莫家赡养)、莫正才之母(莫父已逝)、莫正才和妹妹。1981年的“房屋出卖协定书”是莫氏亲戚之间的一次房产交易。由莫正才和另外两个堂叔买下堂叔莫兴同宅院的房产。下面两份文件则分别是(左图)2010年拆迁期间,在拆迁办的胁迫下莫正才儿子与拆迁指挥部签下的关于莫家宅院的拆迁补偿协议;(右二图)2012年莫正才向街道办事处报告要求将其子与拆迁指挥部签的协议宣布为“无效合同”。

将不同时代的房产交易文件进行比较很有意义。这些文件虽然是针对不同的问题而发生,所涉及的人事也不相同。但是有一点是所有文件都涉及的,即所有者。例如1938年的文件“遗嘱分单”是由家长,即曾祖莫惠主持分配,遗产继承人则仅列出莫正才的祖父,即儿子一人。其他家人,如其妻和其子等均不列出。1952年则是国家(县政府)颁发的土地证,所有者单位是“户”,列出“本户本人”和“全家人口”。文件确认所列土地和房产“均作为本户全家本人私有产业”。1981年的私人之间买卖房产合同上,甲方(卖方)包括莫正才的堂叔及其儿子,买方(乙方)则是莫正才。2010年拆迁安置协议则是儿子背着父亲与拆迁办一个人签的。

在莫家房产上发生的交易历史和文书显示出“家宅法”的特征还有以下几点:首先是父权为轴心的房产权所有。例如给予(出售)方均为家宅的男性。其次,在将近九十年及其间社会制度发生重大变化条件下,家宅法呈现出承袭性或延续性。延续性体现在例如虽然契约文书都以户主的名字为所有者,但家长仅是家宅的代表。其他家庭人口虽然是共享者,但名字不出现在文书中。只有1952年的土地证确认“全家人口”为房产所有者。再次,家宅为家庭成员共享、继承人明确和继承发生时间模糊则是家宅产权非排他性的特征。这种特征既有使传统法与现代法灵活地对接的可能,也留下在21世纪拆迁时期拆迁人能够钻空子而破坏家宅法的空间。

莫正才从一出生就在这所家宅居住。1950年代中期至1993年他在昆明市的国营单位工作,但家仍然在这所房子里,其妻子和儿子仍是农民。莫正才虽为国营企业(农场)干部,有城市户口,但在昆明无房产,仅有单位宿舍寄住,一放假就回村里的家宅居住。莫正才1993年退休后,户口也转回本乡,户口登记住址即为宏仁村230号。其妻于1994年因病去世,此前其子在这所家宅结婚,正房的楼上即是当年其子的婚房。其子在1994年于村内分得一块宅基地,盖房子后,从老宅搬出去独立成户。2005年,其子又在当时的新村分得一块地,并在其上建成新宅(在宏仁新村)。其子一家此后搬入新宅,老宅仅剩莫正才一人居住。莫正才的儿子是独子,虽然与父亲分住不同地点,但按本地规矩,这不算分家,其子仍是莫正才家宅的成员,仍然是其继承人。

乡村住宅的“户主”雖然是一个主要的所有人,但与当下的不动产证上的“业主”并非同一含义。户主在此与家庭的“主人”同义,例如1952年的土地证上所写的“居民莫之美(莫正才祖父)”,其他人则在“全家人口”内列出。家宅的所有者是共享同一家宅的成员。家宅是一套父系血缘的差序格局关系的实物体现。多子生长在家宅中,在结婚分家后父母将会或者分割家宅的一部分给分出单过的儿子,其状如莫的曾祖给三个儿子分配家宅那样;或者为分家的儿子在外建房。父母则与负责赡养父母的儿子继续居住在家宅内。家宅的女性子辈成员虽然出生和长大在此,但出嫁之后便不再是家宅的所有者。例如在1952年的土地证上有莫正才的未婚姐妹的名字作为家庭人口之一。按照传统,家宅成员的女性配偶,如果发生离异并再嫁或夫死再嫁,1其也不再属于家宅成员,也不再具有家宅的分享权。2这种情况与女性的土地承包权一样。因此,对家宅的共享权是以父系为轴心的家庭成员的居住和共享权。这种权属既是亲属制度的规范要求,也是因实际居住而形成的权利。

二

“实际居住”在多大程度上演变成对家宅的部分所有权似乎情况较复杂。实际居住形成的往往是对家宅的事实“占有”。1这种占有如果没有亲属制度的规范支持,则不会得到“所有”的名分,但在例如拆迁中,实际居住者仍然能得到或多或少的补偿。2如果实际居住者有传统家宅规范(往往与父系亲属制度重叠)的支持,例如本案例中的莫正才本人,其对于家宅的处置决定权就会十分重要。在这里,莫正才既是户主,又是一家之长,同时又是长期的实际居住者。一般而言,仅凭“户主”和“家长”的地位,莫正才已经是其家宅共享者中(其他包括儿子及其家庭成员)最重要的一个。但本文想强调,莫正才除了这些名分外,其一辈子居住于斯也是他对这所家宅的“所有权”得以安顿的原因。笔者认为,莫正才虽然用户口本,用1952年的土地证,用家庭谱系和数代分家析产的物证或口述证据等,证明自己对于家宅的处置权利,但从拆迁办和其儿子方面会认为莫正才已经立下遗嘱(口头)将房子确定为儿子继承,因此儿子可以作为户主签拆迁协议。当然这种做法与习惯的“遗嘱分单”并不相符。例如莫家的1938年遗嘱分单上还列出“养赡田”若干,作为曾祖父的生活来源。而莫正才在主张自己的权利时,主要是依据国家当下的法律。例如,他在2012年致街道办的报告中说:“《继承法》第二条‘继承从被继承人死亡开始。至今我还健在,谈不上其他人继承。”但村民中也会有人认为,既然已经说归儿子所有,人家就有权处理[1]。这里出现的情况确实是下文将谈的一种“兵法”局势而使延续百年的家宅法断裂。因此,莫正才在提出权利主张的时候不得不提到“公民的居住权”。

这种被他表述为“居住权”的背后,实际上是他在这所宅子里的长期“实际居住”。 这很重要,但他提到不多,其原因可能是他这样的住居现实和历史在他参考过的法律中找不到表述。但就这所家宅而言,笔者认为他在此居住八十余年,与这所宅子可以说是互相“演成”了今天的现实。这种现实应当成为“所有权”的一个重要方面。

讨论住居历史和现实,可以先从认识莫家宅院的“一颗印”建筑形制开始。最早研究这种建筑的刘致平先生认为:一颗印的以下几个特点尤其突出:其一,在空间上完整体现礼俗社会形制;其二,具有高度地方环境和社会适应性。例如天井的尺度与古制和地方环境都有关系。再如“一颗印住宅实一碉堡式住宅也。此种住宅分散田野,则自成堡垒,如涧山密集,构成村落时,尤可节省地面,而一旦有事则即是鸿沟。”[2]

莫家这所四合院的形制和空间格局虽然保有其初建时的面貌,但在莫正才长期居住,特别是其个人占有的最近二十年,房屋的功能已经有较大变化。例如堂屋楼上的正房的北墙前,现在供着莫家祖先的牌位(最远至其高祖,共五代)。本地供祖先牌位的一般位置有的是在一层堂屋的北面。莫家正房的楼上最初是佛龛所在的地方。那里的一张供桌甚至是与房子的木结构连成一体。“村村有寺庙,家家设佛龛”是滇池沿岸清末和民国初年的景象。莫家老宅在盖房之时就设立佛龛,令人想到家宅设“佛龛”是其形制的一部分。

堂屋外的“油春”——即面朝天井的外露平台部分,被设置成一个“会客厅”。其西边有供来客坐的椅子和沙发,东北角是莫正才的小书桌和椅子。在传统家宅形制下,这部分是家宅成员公共活动的地方。这里面朝南方,日照最多。这里平日可能是孩子玩耍、大人聚集聊天的地方;秋天可能会是晒农作物、冬天晒腌菜或人晒太阳的地方;这里一般不得为任何个别私人物品完全占据。目前的“客厅”安排显然是因莫正才单独一个人生活需要作出的调整。前述提到,堂屋和油春的所有权是莫正才从其堂叔处购得。莫正才等与堂叔莫兴的买卖合同约定:“油春,所有权属莫正才,莫勇(购买部分正房的另一亲戚)及其后代可自由通过,对厅下面,西边属莫勇过道,东边属莫正才过道,天井两家共同使用,任何一方不得占用”。

四合院的二层被调整过功能的地方还有耳房和对厅。朝西向的耳房被安置成书房,其中有面朝窗户和天井的书桌和椅子,还有书架。耳房与对厅部分被打通,一部分成为莫正才的卧室,对厅的西边放着电视机。在传统的乡村一颗印家宅中,长辈的床一般会在一层的正房内,厨房(耳房)的楼上一般不住人,通常是作为储藏室。但碉堡式的一颗印正房无窗户,终年照不到阳光,而朝向天井的耳房楼上日照充足。莫正才因此将书房和卧室调整到耳房的二层。

按刘致平先生的研究,一颗印的天井非常有讲究。他指出:“惟天井一事, 其位置居中固为国内四合房之常制, 但其形小而高深, 则非他种住宅所得见者。此种小而高之天井, 以常例断之, 似于住宅之通风采光及容纳骡马牲畜等稍感不足, 但在云南确无甚问题。盖云南风大, 房内通风实无甚困难, 而地近赤道, 阳光入射角较北方大。天井虽小,其直射光及反射光均强, 昼间尚可足用。”1

莫家一颗印的天井保留着原初面貌。伴随着莫正才的长期生活,这里形成了一个包括天井在内的小“生境”。这个生境可以用“极简”或“生态可持续”等当代环保主义的辞令来歌颂。但于这位老人的实践而言,很大程度是由于他的节约、简朴、自律、使物尽其用的秉性、闲不住的手脚等等,总之是他的勤快与周遭的物质条件相演成了一个世界。他在四合院的天井南边设置一只大水缸(高约一米),用来收集从屋檐落下的雨水,院子里栽了桂花树和珠兰等植物。收集起来的雨水用于浇灌植物和除饮用之外的生活需要。莫正才曾告诉笔者他的自来水用的很少。吃剩下的食物被他用来喂鸡和鹅,或者在外天井做成堆肥。在天井西北边,靠着楼梯的外墙上还有蜜蜂筑的一个巢。蜂巢在那里形成已经有好些年。我第一次注意到它是2010年。蜂因此也是这所家宅的居民。外天井的一部分因为隔壁院子被荒废,莫正才在原猪圈(已经签过拆迁协议)的地方,用栅栏围住,里面养了其孙子寄养在此的几只鹅。每年雨季来临之前,莫正才便从正房二层的窗户爬到房顶上去薅瓦沟里的草。他直到最近一次生病(两三年)前仍然这样做。

以上这种“住居现实”是在过去几十年中由作为“物”的家宅和居住者相互缓慢演成的。其中有按照家宅法的规范操作,例如莫正才对堂叔家的堂屋、天井和对厅的购买和使用;也有基于个人生活方便作出的调整,例如对油春和耳房二层功能的重新安排;也有在其他业主长期不使用自己房产的情况下,实际居住者进行的“占有”,例如在外天井建的“家禽農场”。

为什么要描述莫正才家宅的住居现实形成的各种细节?1简言之,这所家宅和莫正才相互浸入的世界正是家宅之“法”本身。在百余年和四代人的栖居中,特别是莫正才八十余年居住于此,以及最近二十年的独自栖息和调整中,这里生成了自己的“现实”或物、规范、尺度、经济、惯习、意义、价值、伦理和功能,等等。传统的实证社会科学不讨论非观察现象之外的东西的意义,实证的法学的“事实”也不会包括住居史中不可言说的和非理性的东西。但是这些因素确实影响生活世界的人,影响他们规划与其世界相合的“法”。用韦伯式的话说,这是概念和被把握之物之间的“非理性嫌隙”。2这些“非理性嫌隙”在城市更新和房屋产权变更的活动中有着生死攸关的意义。3请注意,莫正才对劝他搬家的儿子说过“我就是死也要死在这间房子里”。他用这句“非理性”的话,喊出了八十余年居于斯建于斯的真理。这声呼喊昭示了家宅栖居的“活法”。4

不妨再直白说一句:莫正才与他的房子是互为命根。因此,他经历搬迁就是拔根,当然就是夺命。民间说法:“老人不能搬动”,说出的就是这个道理。我们正是从这种生与死相照面的真实瞬间,见识到法律的“本体”。如果说当下人类学本体论在何处超越了后现代人类学的“表征论”,此处揭示的“人 - 物命根”正是一例。或可说这是现代——后现代论争的一个“终止点”。

回到前文关于“实际居住”的话题开始处,这种实际居住是当下考虑不动产的产权时应当得到承认的。如果法律应当有“根本”的话,这种长期实际居住便是房屋所有权的一个重要根源。1

至于房产继承,莫正才案例已经说清楚。按照传统,父母会在在世的时候,请来中人证明,将房产的析分以口头或立字据的方式授予负责赡养者。例如1938年莫正才曾祖的遗嘱分单那样。这时候会写下“某某名下一面分得大房二间”。实际上这是指这个“某某”儿子是家宅的“继承人”,并不是说这个某某于字据立下或许诺作出之时就是家宅的独一所有者。只要父母还在世继承人就不能宣称自己是家宅的唯一主人。

在拆迁期间这样一套约定俗成的习惯法律遭到破坏。拆迁办为了快速推进,利用乡村的口头或字句承诺“房子归某某”,便或利诱或威胁,让其背着父辈在拆迁协议上签字。而父辈则依据传统赋予的“户主”权或共享权去抗争。在绝大多数情况下,都是父辈屈服于子辈和拆迁办的压力。2

以莫正才的家宅为例,在2010年开始的拆迁之初,莫姓家宅,除莫正才家之外的部分,都被其主人(莫正才曾祖的后人)签了拆迁协议。莫正才家也面临拆迁压力。在儿子的劝说下,莫正才将外天井里的自家的猪圈和厕所部分(占地20余平方米)签了拆迁协议,得到6万元补偿费。莫正才没有签过莫家的正房、耳房、对厅和内天井(院子)。但是由于其子是村干部,当时在仇和治下,以“问责”作为威胁,要求干部必须带头签协议,否则将被停止工作。3莫正才的儿子于是背着父亲,在协议上签了字。莫正才知道此事后,带着土地证和户口本等文件到拆迁办,要求撤销协议。而拆迁办的工作人员当时则说协议被取消了。

正如上文所说,当下连国有土地上的不动产交易都采取了所有利益相关者到场或以委托书形式才能完成房产交易的方式。可以说这是房产交易经过多年实践后摸索出的一套实用办法,其目的是减少因房产交易引起的纠纷,结果则是实际承认传统的非业主对家宅有共享权。但是在土地属于集体,没有不动产证,也未确认“业主”的乡下,当拆迁降临时却会出现以上这种不受两种法约束,却能自由利用两种法的行为。这使我们不是要检讨什么传统与现代司法冲突,也不是要去讨论什么两种法律语言遭遇而发生的“法律语言混乱”[3]。我们要审视的是轻而易举击穿两种法律空间的政治势力本身。在这里出现的是政治势力,是凭借国家发展大计为背景,游走在两种法之间的力量。

这种势力除了以“发展”为意识形态之外,有无所依凭的“法”?特别是有无与本文所关心的空间问题相关的法?其实是有的。那就是“勢”,即一切都以地势、局势和人势为进退取舍的根本考量,也就是说这里的法即“兵法”。1什么“审时度势”和“趁虚而入”等等自然是这种势力在侵入或者传统家宅法或者现代法律空间时的策略。这种势力首先在可以利用传统法资源的时候则利用。例如莫正才在儿子劝说下,将外天井内的“猪圈”签给拆迁办。这仍然是在承认家宅为家庭成员共享和户主为代表(由莫正才签字)的前提下进行的交易。2其次,这也是拆迁人和栖居者莫正才根据“兵法”进行的周旋。拆迁人采用“拆局”或乘虚而入的策略,即诱使户主将一座完整的家宅中“次要部分”签给拆迁办,并声称不影响主人的居住。在拆迁人看来,此举因此得到破局的机会,因为可以对外宣传此处业主“已经签了拆迁协议”。而莫正才则考虑到“猪圈”是在外天井,不属于建筑主体,因此在被逼无奈下,不妨签给拆迁办。这样使作为干部的儿子在村委会和拆迁办面前有一个交代。这也满足了儿子作为房产共享人的权利和对现金的需求。这是莫正才与儿子合谋之下对房屋的析分或“切割”。拆迁办自然不满足这一切分式的签约,于是乘势前进,利用分家析产约定的“归儿子所有”,让继承人背着户主签协议(子代父签)。

到末了,当莫正才喊出“死也要死在这间房子里”的时候,拆迁办则四处张扬:“他那个房子已经签了”,并将“验”和“拆”字刷上莫的家宅的墙。而莫正才的儿子则称父亲是个“老顽固”,应当搬走了。到此,从“兵法”角度,栖居者莫正才大势已去,应当是输了。3

但是当拆迁人信心满满,在将“拆”和“验”字刷上这座家宅墙头的时候,可能以为只是在一幢乡村烂房子的土坯墙上做了该做的事。他们可能不知道这座建筑在当下要“保护传统”和“留住乡愁”的大政策环境下,已经变成一个“拆不得”的宝贝了。1当然,来考察的文物专家仅仅是根据这幢建筑的外观、形制和功能而认定它是“有一定历史价值”,并建议“列为一般文物保护”。2他们不会去想这座建筑在过去一百年,如何经过四代人的精心照料,特别是莫正才的看护,其形制才依然和建成时候基本一样。但是,即使专家眼中并无莫正才这个栖居者存在,仅按当下的政策,这也是个不能拆的古建筑。而拆迁办手里的“协议”和墙上的“拆”字,这些原准备用来消灭莫正才的巢穴的武器,现在却都成了违规操作的“证据”。

基于兵法的斗争当然还没有结束,莫正才和拆迁人都仍然有机会。拆迁人的一个机会是使这幢建筑自然倒塌。在莫正才仍居于此的情况下,东边的院子已经由于长期无人居住而部分倒塌。另一种机会是等待房屋因灾被毁。在2011年10月的仇和拆迁期间,莫家宅院的西北边的相邻建筑(已经签过拆迁协议的空房子)曾经被人纵火。当时全村有上百人赶来救火才将火扑灭。3无独有偶,最近三个月(5 - 7月),在莫家被刷上“拆”字的前后,这个村庄发生了71起火灾。

本文的立场也很清楚:笔者公开主张栖居者莫正才对这所家宅的权利。这种权利既来自传统家宅之法,也来自他对栖息之地八十余年的占有和建设。虽然几年来一些文物专家和文化学者从房屋的形制、材料、建成时间和完好程度等对这所家宅给予“有历史价值”的评语,但没有人在申请保留的报告中提出这件“文物”是栖居者莫正才与物相互生成的。作为栖息场所而存在本应是家宅文物的最重要性质。很可惜这一点却无人提及。

概言之,我们面对着三种情况。其一是与“家宅”对应的共享权利;其二是传统的共享权与私有产权之间的对接和互相包容;其三是以国家为背景的“势力”对前两种法律空间的侵入和击碎。在当下如果要讨论空间与法律,无论是传统的空间(如家宅)还是权利为本的法律的空间(如业主对物业的权利)都不能不对这三个方面及其关系进行阐释。而相比于此,传统法律人类学关于空间与法律关系的研究虽然富有洞见,但仍然过于简单和刻板。以下是三个经典的案例。

三

首先是莫斯和H.伯夏的《社会形态学——爱斯基摩人社会季节性变化》。1这是人类学关于空间与法律、道德和宗教的重要文章。这篇长文直接影响到埃文斯 - 普里查德的《努尔人》的政治研究。2莫斯等认为社会空间(房屋)是与相应法律重合的。这是他们在文中的核心观点。莫斯等的社会形态学在解释爱斯基摩人冬夏两季的钟摆活动及其相应的道德、宗教和法律生活方面仍然很简单。文中将地理 - 生计与道德、宗教和法律直接做了对接,并以其所称之涂尔干的功能论来解释法律和宗教形式与社会形态学之间的关系[4]394。例如莫斯等在文章的结尾处这样说:

我们提出了一条方法论准则,即社会生活及其所有形式(道德、宗教、司法等)是它的物质基础的功能,它是与这一基础一起变化的,也就是说与各个人类群体的总量、密度、形式和构成一起变化的[4]394。

莫斯等仅用“功能”一个词就将社会形态与道德、宗教和司法之间的关系做了化约。莫斯等的“功能”在此是在涂尔干社会学意义上的使用。实际上莫斯等在文中论及关于地理环境的影响时,提出土地因素的影响必须被纳入与完整的和复杂的社会环境的“中介”的关系中。唯有这些社会环境才能说明最终的合成结果[4]326。换句话说,在包括人类群体总量、密度在空间中聚合、分散和流动的社会形态与道德、宗教和司法等形式之间会有“中介”。但是通观全文,莫斯等没有指出或讨论过“中介”到底是指什么。简言之,莫斯等这样简单和直接处理空间(社会形态)与法律的关系,在今天的人类学看来太过粗略。

其次是格尔兹的“地方知识”[3]。该文是解释人类学关于法律的经典文献。其中用代表伊斯兰、印度和马来的三组词汇3厚描出三种法律“地方知识”。格尔兹在文章的最后部分,以印度尼西亚为例,讨论二次世界大战后这个地区的法律地方知识与植入的西式法律之间形成一种“法律的语言混乱”。格尔兹乐观地称赞这是一种可以从法律多元视角来解释的进步。文中称:“在任何第三世界国家,即使在Volea和新加坡,业已确立的正义观(haqq,dharma,adat)与从外部引入的、更多反映现代生活方式和压力的正义观之间的紧张,使得整个司法过程变得更具生机了。”[5]格尔兹的“地方知识”的问题是将自洽和刻板的法律感知(legal sensibility)套用在复杂的法律“地方世界”情景中。而且格尔兹的解释人类学是以板块式的文化为整体。这种关于地方知识的法律文化整體只适合做远距离和大尺度的比较研究。

再次可以用桑托斯的《被压迫者的法》1为例。一般认为桑托斯是后现代法律人类学的一个代表。2这本书是关于巴西里约热内卢贫民区非法占地者的“法”的民族志。桑托斯将非法占地居民的规范称为“社区法”(Pasargada法),并对之进行文化分析。他认为这是当地的“法权威”(居民协会或RA)自己(采纳一些国家法规辞令)创制一套非法占地者社区内通行的房屋买卖规范。例如正式法律系统中有一种技术表达“(可移动或不可移动的)物质东西的改善(improvements up on material things)movable or immovable”,或者说“修缮权”。而在社区法规中,improvement意思与“修缮”无关,意指房屋或棚子等。有些买卖房屋的合同中不写“房屋”,而写“修缮权”。按照国家法律规定,房屋交易必须包括房屋之下的土地,但作为非法占地居住居民区,土地是归国家所有,如果按一般的合同去写房屋则是违法。作者认为,社区法用修缮权之类的说法,以及这些社区规范的实施目的是避免居民间冲突,有利于维持社会的稳定。但桑托斯的“被压迫者的法”的研究基本上不关注这些法的话语实践或“修辞”之外的真实住居状态。例如“修缮权”仅仅被当作是一种避免与国家法冲突的“修辞”,完全没有讨论这个词的意义所关联的生活形式为何。

桑托斯还以“后现代”视角,将法律(包括违法占地者的法)视为一种不同的人可以“误读”的地图或按不同的政治需要制作的地图。他说:“的确,法律是地图,成文的法律是制图的地图,习惯法和非正式法是内心的地图。”[6]512 - 538

在桑托斯看来,法律是一种多重网络的现象,即对同一个(社会)对象进行不同的现实构想,将它们创造为不同的法律对象。桑托斯的法律观比格尔兹的“法律是想象现实的一种方式”[3]183更朝后现代方向走远一步,导向了一种法律的非本体性的主张。在此前提下,司法被想象成政治性的话语实践之间的竞争或修辞活动。

四

笔者近年来在处理类似莫斯的空间与政治/法律的问题时,将空间(特别是“地方”(place)或场所设想为一种“地势”1、生境或“处境”2。在讨论地势/生境/处境与政治/法律等问题时,笔者将“技能”或者布迪厄意义上的“习性”作为中介。“地势”一词则是采用文化持有者的汉语日常语言表达生境、地方等,“地势”因此被当作一种日常语言述说中的生活形式或差异本体。笔者在过去十多年所作的几个政治/法律民族志研究就是在这种日常语言视角实在论或本体论3下开展的。

它们包括五个个案。由于这些个案都被笔者分别讨论过,并都已经成文发表,本文仅以标题形式列出其内容。个案一,林权绘相(mapping)[7]。这是关于西南边疆某地岐村的林权改革的案例。个案二,草原共有地[8],这是关于内蒙古某地草场使用权制度改革的研究。个案三,Z厂家园和产权[9],这是关于一家国有企业兼并和反兼并的案例。个案四,农民的地权观[10],这是从村规民约讨论农民地权观与现代产权的差别;个案五,城中村改造[11],这是关于城市更新中“家园”的案例研究。

在这些案例中,笔者虽然自觉或不自觉采用了“地势 - 生境”的路径来讨论基层社会空间的法的问题,4但是没有将“地势”当作一种兵法的“势”来考量。5相反,笔者是将地势作为一个日常语言视角下的本体或实在性因素,1将之与“家园”2和“家宅”等本体联系起来。例如关于“家园”在国有企业Z厂兼并和城中村改造中的意义,文章指出:

身家一体,家园是身的延伸,家园是“身”及其栖居的“壳”。因此家园必有“身”,“身”实在地或象征性地栖居其中。家园不是“现成”的“房子”;家园是“生成”的,是一种人与物相互住入的經历。3

再例如笔者曾在分析滇池东岸城市更新案例时,对与“家园”相关的“地势”结论如下:

当面对强大势力对地方的连根拔除时,村庄内仍然有某种坚韧的支撑力。这种力在“势”之外,这是什么东西呢?组织坚守村子的刘杰说:“保住这个家”。我以前将“保家”概括为“保卫家园”。我在本书导言4提出要从地势的角度研究政治,并将“家园”作为地势政治学的一个基本概念。我们也许应当将“地势”当作一个莫斯意义上的“整体社会事实”看待。从这种意义上说,地势是一种“本体”,是一种凝聚精神和物质的现实物。它包含人的世界感知、情感和地方认同,而不仅仅是政治谋略性的空间布局。这是为什么“地势”会在小村个案中显得如此重要和有意义的原因。5

五、结论

本文讨论了以下几个方面:第一,用城中村改造的一个案例,以 “家宅”作为尺度来描绘法律,或者说讨论社会空间是如何安顿“法”。家宅之法勾连了传统的家庭共享权和当代的不动产私权,形成一种法律人类学意义上的不同范式之间的对接。但是当代城市更新中更不可抗拒的力量来自这种对接之外的国家势力及其实施的城市更新运动。第二,追溯人类学法律研究从社会形态学传统到当代地势学。第三,从日常语言视角,讨论“家园”“家宅”“生境”和地势等。这种地势与本文开头案例中的政治势力的“兵法”有区别。这里所指的空间 - 地势对于生于斯长于斯之人的心之图式(schema)和惯习形成,以及认同(identity)建立有着重要意义。

回到本文开头的案例,莫正才家宅面临的根本问题不是什么传统法与现代法之间的“语言混乱”,也不是如后现代法律人类学所称之“政治话语”的竞争。相反,两种法律语言在当下的不动产交易过程中已经出现完美的对接。在这个个案中,严重的问题是以国家发展大计为背景的势力可以轻而易举地击碎无论是“传统”“现代”,还是两者结合的法律。其结果是使社会赖以维系的秩序处于危殆或断裂之中。如何规范这种势力是当下的一个重要实践和理论命题。

参考文献:

[1] 孙超.村庄拆迁改造中的家庭关系与老人生活——以昆明市郊小村为例[M]//法律和社会科学,第11卷.北京:法律出版社,2013:105 - 146.

[2] 刘致平.云南一颗印[J].华中建筑,1996(3):76 - 82.

[3] Geertz, Clifford.Local Knowledge: Fact and Law in comparative Perspective[M]//Local Knowledge: Further Essays in Interpretive Anthropology. New York: Basic Books,1983.

[4] 马塞尔·莫斯.社会学与人类学[M].佘碧平,译.上海:上海译文出版社,2014.

[5] 克利福德·格尔茨.地方知识——阐释人类学论文集[M].杨德睿,译.北京:商务印书馆,2016:222.

[6] 博温托·迪·苏萨·桑托斯.迈向迈向新法律常识:法律、全球化和解放[M].刘坤轮,叶传星,译.中国人民大学出版社,2009:121 - 199.

[7] 朱晓阳.林权与地志:云南新村个案[J].中国农业大学学报(社会科学版),2009(1):60 - 72.

[8] 朱晓阳.语言混乱与草原“共有地”[J].西北民族研究,2007(1):33 - 57.

[9] 朱晓阳.“误读”法律与秩序建成:国有企业改制的案例研究[J].社会科学战线,2005(3):197 - 206.

[10]朱晓阳.“彻底解释”农民的地权观[M]//法律和社会科学,第八卷.北京:法律出版社,2011:27 - 48.

[11]朱晓阳.物的城市化与神的战争[M]//法律和社会科学,第十卷.北京:法律出版社,2012:115 - 147.

[责任编辑:吴才茂]