创新能力培养的学理机制与4C教学模式建构

2021-08-23钟柏昌刘晓凡

钟柏昌 刘晓凡

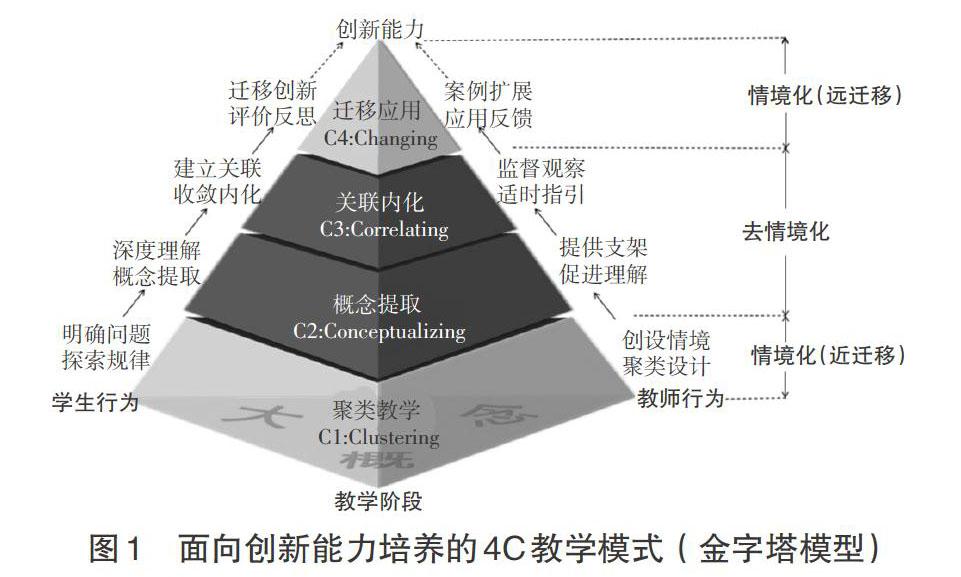

摘要:学生创新能力的培养于国家发展、社会繁荣和个体成长均具有重要意义。然而,当前功利化的教育环境并不利于学生创新能力的培养,集中体现为“窄口径”与“高要求”之间的矛盾突出。学生创新能力的培养应以大概念、聚类思想、深度学习和归纳思维等为理论基础,其学理机制体现在:大概念是居于课程核心位置的抽象概念,是支撑创新能力的基石;聚类思想强调解决某一类问题的过程和方法,为大概念提取奠定扎实基础,旨在实现学习的迁移应用;深度学习是形成专家知识结构的关键,有助于创新能力的提升;归纳思维是引导学生从聚类学习走向深度学习的关键,旨在促使学生在思维训练中完成概念提取与内化。在该学理机制的指导下,面向创新能力培养的教学模式应以大概念为基石,由“聚类教学(C1)→概念提取(C2)→关联内化(C3)→迁移创新(C4)”四个层层递进的环节推进,最终指向创新能力培养,即所谓4C教学模式(或金字塔模型)。该模式有助于学生在“情境化→去情境化→情境化”的学习阶梯中不断提升自身的创新能力,在其实施过程中应该特别注意课程内容重组、教学过程重构以及教学评估革新等方面的复杂性带给教师的挑战。

关键词:创新能力培养;4C教学模式;大概念;聚类思想;归纳思维;深度学习

中图分类号:G434 文献标识码:A 文章编号:1009-5195(2021)04-0020-13 doi10.3969/j.issn.1009-5195.2021.04.003

基金项目:2021年度华南师范大学哲学社会科学重大培育项目“促进学生创新能力培养的跨学科教育模式研究”(ZDPY2104)。

作者简介:钟柏昌,博士,教授,博士生导师,华南师范大学教育信息技术学院(广东广州 510631);刘晓凡,硕士研究生,华南师范大学教育信息技术学院(广东广州 510631)。

一、创新能力培养的时代价值

“创新能力”作为21世纪人才所应具备的关键特征,受到世界各国高度关注。美国“21世纪技能联盟”提出指向21世纪不可或缺的三套技能包括学习与创新技能、数字素养技能和职业与生活技能(贺巍等,2011)。《中国学生发展核心素养总体框架》中将实践创新纳为6项核心素养之一,旨在培养学生在日常活动、问题解决、适应挑战等方面的实踐能力和创新意识(林崇德,2016)。此外,联合国教科文组织(UNESCO)发布的《全民教育全球监测报告》、欧盟的“八大核心素养”、澳大利亚的《墨尔本宣言》以及日本的“21世纪型能力”,无一不重视学习者的创新能力培养(胡小勇等,2018)。

面对信息时代和知识社会的挑战,世界各国纷纷把科技创新和创新人才培养提升到国家战略层面。例如,日本陆续出台了5期《科学技术基本计划》;美国先后发布了《科学与国家利益》和《技术与国家利益》两份报告;德国联邦政府和各州批准了“顶尖科研资助项目”以及《研究和创新协定》(林崇德,2018)。这些发达国家都力求通过实施创新发展战略来提升国家综合实力。作为发展中国家,我国也在顶层设计层面做了很多部署。例如,中共中央、国务院于2016年5月印发《国家创新驱动发展战略纲要》,提出要让创新成为引领发展的第一动力,要推动教育创新,改革人才培养模式,把科学精神、创新思维、创造能力和社会责任感的培养贯穿教育全过程;2017年国务院印发的《国家教育事业发展“十三五”规划》再次明确指出,培养学生创新创业精神与能力,要从中小学做起,注重激发学生学习兴趣、科学兴趣和创新意识,加强科学方法的训练,逐步培养学生逻辑思维与辩证思维的能力;2019年中共中央、国务院印发《中国教育现代化2035》,强调要创新人才培养方式,推行启发式、探究式、参与式、合作式等教学方式以及走班制、选课制等教学组织模式,培养学生创新精神与实践能力;2020年中共中央发布的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》,提出要激发人才创新活力,加强创新型、应用型、技能型人才培养。

然而,在当前以应试教育为主流的环境中,泛功利化的思想使课堂变成了“容器式”教学,不利于学生创新能力的培养(李森等,2008)。随着教学改革的开展,课堂教学出现了不少新的组织形式,但绝大多数的课堂并没有发生深层次的实质变化。如何培养适应时代发展的创新型人才,支撑创新时代的变革,是教育界面对的重大挑战,需要开展持续的探索。对此,有学者提出要从改革教学模式入手,形成有利于学生创新精神和创新能力养成的教学模式(刘学忠,2008)。在此背景下,本文尝试在聚类教学、大概念、深度学习等教育理念指导下,构建面向中小学生创新能力培养的教学模式,以促进创新人才的培养。

二、创新能力的内涵辨析及其培养模式

1.创新能力的内涵

由于理论依据、判断标准、研究方法和重点的差异,国外学者采用不同方式来界定创新能力的概念内涵。早在20世纪50年代,吉尔福特(Guilford)在《美国心理学家》杂志发表《创造力》一文,从此开创了学界长达70年关于创造力的研究。吉尔福特认为创造性思维的主要表现就是发散性思维,并将创造性思维划分为三大范畴:流畅性(Fluency),即想法的多样性,方法灵活,反应迅速;变通性(Flexibility),即思维活跃,触类旁通,不受定势影响;原创性(Originality),即创造出不寻常、全新、独特构想的能力(Guilford,1950)。可以说,吉尔福特的这篇论文奠定了学界关于创造力研究的基础。随后,托兰斯(Torrance)在吉尔福特的发散性思维理论基础上,增加了敏感性(Sensitivity)的特征。他认为,创造力是一种过程,首先需要察觉问题、缺陷、不和谐因素等,进而找出症结,在寻求解决方案的过程中,作出假设或推测,并通过试验验证或修正假设,最终公布结果(Torrance,1990)。此后,流畅性、变通性、原创性、敏感性这四大特征成为创造力界定和测量的基本依据。此外,由于创造过程的观察和个人特征的评价极具复杂性,相比之下,产品导向的评价方式更具直接性(Amabile,1982)。因此,阿玛贝尔(Amabile)认为创造力是对一项开放性任务作出新颖而恰当的反应,进而形成产品或解决方案的能力(Amabile,2011)。

我国的创新教育是在创造教育的基础上提出的。陶行知先生是创造教育的倡导者,他认为创造是教育之本,是一個民族生生不息的活力,是一个民族文化中的精髓(熊贤君,1999)。20世纪90年代以前,研究者大多研究“创造”,而极少涉及“创新”。1998年5月,时任国家主席江泽民在北京大学百年校庆上提出关于“一个国家的发展关键在于创新”的著名讲话,由此“创新”问题受到广泛重视,“创新”研究迅速形成一股潮流。随后,1999年6月召开的第三次全国教育工作会议正式提出“创新教育”一词,此次会议通过并颁布的《中共中央国务院关于深化教育改革,全面推进素质教育的决定》强调培养学生创新精神和实践能力。进入新世纪以来,能否培养出大批具有知识创新和技术创新精神的人才被视为提升国家综合国力、实现科技创新的关键要点(王磊,1999)。整体而言,我国对创新能力的关注也是随着科学技术进步对经济和社会发展的巨大推动而不断发展的。

国内亦有诸多学者针对创新能力的概念和内涵开展了研究,主要涵盖创造性的过程、创造性的产品、创造性的个人、创造性的环境、创造性的思维品质等5个方面。相比国外,国内有关创新能力的研究主要围绕上述5个方面中的某个或某几个侧面展开。例如,何克抗教授团队将“创造性过程”“创造性产品”和“创造性个性特征”结合起来,将中小学生的创新能力定义为:在学习学科知识、解决学习和社会生活实践的问题过程中,力图以新颖和独特的方式明确要解决的问题空间、获取信息、分析加工和转换信息、储存信息、应用和监控调节信息,从而达到产生或可能产生出某种具有社会和个人价值的成果,并加以传递、展示、评价和反思提升这些信息的智能品质(李文光等,2002)。又如,胡卫平将“创造性品质”与“创造性过程”“创造性产品”相结合提出了青少年科学创造力的结构模型。其中,创造性的过程包括“想象”和“思维”两个因子,创造性的品质包含“流畅性”“灵活性”和“独创性”三个因子,创造性的产品包含“技术产品”“科学知识”“科学现象”和“科学问题”四个因子(胡卫平,2003)。

尽管目前对创新能力的定义众说纷纭,但越来越多的学者主张从“结果”和“过程”的双重导向来看待创新能力的表现形式,即强调创新能力不仅仅表现为产生了新颖且有价值的结果,也表现为个体投入到那些以产生创新性成果为目的的活动(Drazin et al.,1999)。此外,研究者们对创新性产品特征的描述逐步趋同,即强调新颖性、独特性与价值性(周志凤等,2000)。概言之,对于创新行为表达输出的描述,既可以侧重表达输出的结果,即创新性产品(Rhodes,1961);也可以侧重表达输出所具备的特点,即流畅性、灵活性和独创性等特征品质(Torrance,1990);还可以侧重表达输出的过程,即通过怎样的途径生成创新性产品(Amabile,1983)。

通过分析以上学者对创新能力的内涵描述,我们还发现“创新”与“创造”的混用现象。因此,在正式界定创新能力前,有必要对这两组概念予以说明。创造与创新分别指向创造或创新的行为与过程,而创造力和创新能力指向的是人具备创造或创新的内在素养。《现代汉语词典》对“创造”的解释是“想出新方法、建立新理论、做出新的成绩或者东西”(中国社会科学院语言研究所词典编辑室,2017);对“创新”的定义是“作为动词是抛开旧的,创造新的;作为名词是创造性或者新意”(中国社会科学院语言研究所词典编辑室,2017)。创造和创新作为人的主体行为,从词性层面来看,两者的区别在于,前者要求“首创前所未有之物”,而后者侧重于革新。有研究者认为,创造主要涉及个体内部的认知过程,而创新主要代表个体在工作场所的社会化过程(Rank et al.,2004)。还有研究者认为,创造和创新有许多重叠和相似之处,不需要进行明确区分(林崇德,2009;Anderson et al.,2014)。本研究采用后一种观点,即认同创造和创新在词意上存在一定的区分,但“同”远大于“异”,故可视作一组同义词。创造力和创新能力的区分亦是如此。然而,因涉及不同学者观点的引用,为行文方便,本文不得不根据语境的变化,混合使用这些术语,而在笔者个人观点的描述上则主要采用“创新”“创新性”“创新能力”等术语。

基于此,本文较认可的观点是将创新能力定义为:个体在学习科学知识、解决科学问题和科学创造活动中,根据一定目的,运用一切已知信息,产生出某种新颖、独特、有社会或个人价值的产品的智力品质或能力(俞国良,1999)。显然,这一定义将创造性的环境、创造性的过程、创造性的产品和创造性的个人四方面有机地结合起来,并强调创新能力是一种智力品质,即具有流畅性、灵活性和独创性。这里的产品是指以某种形式存在的思维成果,它既可以是一种新概念、新理论,也可以是一项新技术、新产品、新服务。依此观点,创新或创造的实质是对知识经验进行高度概括并根据其联系进行新的组合。思维概括性越高,知识系统性越强,减缩性越大,迁移性越灵活,注意力越集中,则创新性或创造力就越突出(林崇德,2009)。

2.创新能力培养模式

目前,国内外对创新能力培养的研究主要集中在评价方式、影响因素、阻碍因素及发展对策等方面。由于本文旨在构建一种面向创新能力培养的新型教学模式,故聚焦于创新能力培养模式的相关研究。经梳理发现,此类研究大致可以概括为三种视角,分别为传统教学模式的革新视角、技术赋能的视角以及设计思维与课程融合的视角。

首先,诸多学者从传统教学模式革新的角度提出了面向创新能力培养的策略或教学模式。例如,周月朗认为“特殊—一般”的归纳式教学模式与“具体形象—抽象逻辑”的儿童思维发展趋势在本质上相契合,这不仅有助于中小学生从具体形象思维过渡为抽象逻辑思维,而且有助于创新能力的培养(周月朗,2006)。又如,刘学忠认为要从改革教学模式入手,实现由“占有”“单一”“专制”式的教学模式向“理解”“多元”“民主”式的教学模式转变,才能促进学生创新精神和创新能力的形成(刘学忠,2008)。再如,姚承智等针对小学生的年龄特点与认知规律,创设了体现“提出问题—解决问题—迁移创新”的认识过程,以及“定向—内化—发展”的心理活动规律的“自探共研”教学模式(姚承智等,2001)。

其次,大数据、人工智能、5G网络等信息技术的快速发展为学生创新能力培养提供了情境化、智能化的教学环境,一些学者从“技术赋能”的角度探索了创新能力的培养方式。例如,祝智庭团队等针对当前学生创新能力培养过程中存在的问题,提出从物理空间设计、课程资源开发、师资队伍培养等方面建设创新实验室,以激发学生的创新意识,加强学生的创新思维,提高学生在真实情境中解决实际问题的创新技能(徐显龙等,2015)。莫丽红将科教融合理念贯穿于翻译课程教学中,形成了基于无线网络和移动设备的交互式翻译移动教学模式,将最新科研成果动态融入课程教学,以培养学生的科研素养和创新思维(莫丽红,2021)。颜荣芳等通过将数学软件包等多媒体技术应用到数学建模教学中,引导学生反复分析和验证模型,以确保算法的有效性,并通过多媒体技术的支持实现对模型的求解并提高学生的创新能力(颜荣芳等,2009)。

最后,也有诸多学者从设计视角出发,将设计思维或创造发明的理念、方法、模型引入课程以培养学生的创新能力。例如,胡小勇等结合设计思维的核心理念和操作流程,基于面向创造力培养的设计思维模型,提出设计思维在课堂教学、课程设计和学校教育中的三种应用路径(胡小勇等,2018)。陈鹏等基于设计与创新的相互依存关系,将设计思维融入其他學科课程教学,指导学生以设计思维方法来完成实践活动,促进学生创新能力的养成(陈鹏等,2021)。闫妮等以工程设计为主线,将发明创造型教学划分为两类:即以逆向工程思想为理论指导的“微创新”水平(模式)和以TRIZ①创新方法为理论指导的“原始创新”水平(模式),在“模仿—微创新—创新”的发展过程中逐步提高学生的发明创造水平,并强调在基础教育阶段应该关注以迁移创新为基本特征的微创新能力培养(闫妮等,2018)。为提升学生的科学精神和创新能力,李克东等提出跨学科学习活动5EX设计模型,将跨学科学习活动分为5个环节:即进入情境与提出问题、探究学习与数学应用、工程设计与技术制作、知识扩展与创意设计活动、多元评价与学习反思(李克东等,2019)。比较创新能力和设计思维,两者确有较多共性,设计教育与创新能力的培育策略也较为接近,因此将设计思维融入创新人才培养有其合理性。

整体而言,已有研究所强调的“抽象与归纳”“理解性学习”“情境化教学”以及“迁移创新”为构建新的教学模式提供了一定的启示。与此同时,现有研究也存在三方面的不足:其一,“窄口径”与“高要求”的矛盾突出,体现在研究者试图通过某一问题或产品的解决或制作过程,使学生获得创新能力的快速提升,然而创新能力的培养过程极具复杂性与抽象性,“立竿见影”的想法不切实际。其二,知识提升缺乏层次性和结构性,体现在研究者过度强调问题解决过程的重复训练,忽略思维的训练和概念的提取,更谈不上建立知识之间的关联,创新能力的培养容易陷入低水平重复状态。其三,大多数研究仍停留在从宏观层面提出创新能力的培养策略,涉及微观教学模式的实践研究较少,且鲜有从教学内容重组、教学过程重塑等维度开展的深层次研究。因此,在面向创新能力培养的新型教学模式设计中,如何重组和设计教学内容和过程,以化解“窄口径”与“高要求”的矛盾,并深化思维训练和概念提取成为本文需要重点解决的问题。

三、创新能力培养的实质及其路径

1.创新能力培养的实质

在西方哲学的影响下,“人的教育”已成为当今教育理论界普遍接受的一种教育哲学(薛晓阳,2006)。人的教育和课程强调的是对学生思想、人格、态度的培养。需要说明的是,此处所提“思想”并非简单指思想品德之思想,而指特定课程中所包含的学科核心思想或思维方法(李艺等,2015)。素养导向的课堂变革更是如此,在前期研究中,笔者团队认为“核心素养”的内涵可从三个层次来把握:较低抽象层次的“双基层”,以基础知识和基本技能为核心;较高抽象层次的“问题解决层”,以解决问题过程中所获得的基本方法为核心;最高抽象层次的“学科思维层”,指在系统的学科学习中通过体验、认识及内化等过程逐步形成的相对稳定的思考问题和解决问题的思维方法和价值观,其实质是初步获得学科特定的认识世界和改造世界的世界观和方法论(李艺等,2015)。从知识与技能的习得,到问题解决能力的培养,再到学科思想和方法的内化,是一个完整和连贯的过程,从下到上是条件和基础,从上到下是辐射和指引(钟柏昌等,2018)。也就是说,一个获得学科思维的人无疑具备了总揽下面两个层次的能力,也意味着学习者习得了一种能够像学科专家一样深入思考问题所需要的能力。工业时代的教学强调教授已得出的“专家结论”。经分科挑选和浓缩,学科专家将这些专家结论整理编制成教材,再通过教师教授给学生,评价也主要以分数形式检验学生掌握专家结论的情况。至于这些专家结论对学生未来解决真实问题起了多大的作用,鲜有人关心。信息时代呼唤课堂转型,在人工智能的挑战下,社会对人的要求在不断提高,需要人做人工智能做不到的事,而人工智能不具备的恰恰是以“创新”为核心特征的专家思维。因此,有学者指出素养导向的课堂转型的重点正是从教授专家结论转向培养以创新为特征的专家思维(刘徽,2020)。

创新是专家思维的核心特征,但对于“什么是创新”和“如何创新”,仍存在诸多疑惑。已有研究认为,专家思维的创新性得益于专家头脑中的知识结构(约翰·D. 布兰思福特等,2013)。

首先,大概念(Big Ideas)是专家思维的典型特征。“专家的知识是通过大概念来组织的,反映了专家对学科的理解深度”(约翰·D. 布兰思福特等,2013)。有学者从广义和狭义两个层面来定义大概念(吕立杰,2020):广义的大概念强调使用若干居于课程核心位置的抽象概念或居于学科基本结构的核心概念来整合相关课程内容要素,形成有关联的课程内容组块;狭义的大概念同样是出于课程结构化的目的,同时强调学生对核心概念本质的理解,特指对不同层级核心概念理解后的推论性表达。实际上,大概念有大小之分,相比大概念,小概念的适用范围较小,比如,“蚯蚓能很好地适应在泥土中生活”就是小概念,与其对应的大概念则是“生物体需要经过很长时期的进化形成在特定条件下生存的功能”(温·哈伦,2011)。当小概念与上位的大概念进行对接,它才能在联结中随着大概念的运用而被不断激活,从而避免形成“惰性知识”(Inert Knowledge)。此外,从“具体—抽象”维度来看,大概念又可分为跨学科大概念和学科大概念,林恩·埃里克森(Lynn Erickson)等人称之为宏观概念和微观概念(林恩·埃里克森等,2018)。层次越高的大概念,越为抽象,可辐射的范围也越广。跨学科大概念是不同学科领域、不同学段学科核心概念的综合、联结与再抽象,其层次一般比学科大概念高,也包含下位的学科大概念。围绕大概念的教学就像“滚雪球”,不仅可以打通不同年段的内容,更为重要的是融通了学校教育和真实世界(刘徽,2020)。基于此,有学者指出,围绕大概念的教学设计可以改变以往试图覆盖全面知识点的传统教学设计,帮助学生形成以“创新”为核心特征的专家思维(吕立杰,2020)。大概念教学为新教学模式的构建提供了重要思路。

其次,以大概念为核心的专家知识结构具备两个特征:有序性和关联性(约翰·D. 布兰思福特等,2013)。前者使专家更容易在新信息中选择有价值且相关的部分并将其纳入已有的认知结构中进行记忆并长久保存;而后者使专家能更深刻地理解知识的意义,在意义与关系的理解中清楚知识可使用的任何情境,即发生学习迁移。学习科学往往用迁移来描述创新的机制,而实现学习迁移是深度学习的发展指向(康淑敏,2016)。有别于以单纯的知识获取与记忆为核心的浅层学习,深度学习强调在理解学习的基础上,学习者能够批判性地学习新的思想和事实,再将它们融入原有的认知结构中并建立联系,最终将已有的知识迁移到新情境中进行问题解决(何玲等,2005)。深度学习的重点就是要解决中国当前课堂教学中存在的形式化、浅表化、碎片化的问题,立足于推动以学生学习为中心、以学生核心素养培育为目标的教学改革,尤其指向学生创造性解决问题能力的提升(郑葳等,2018)。由此可得,专家思维实质上是深度学习的发展结果,形成专家知识结构的关键在于深度学习。

2.深度学习促进创新能力培养的路径要求

第一,深度学习是始于问题的教学(钟启泉,2021)。在深度学习中,学习者需围绕问题,引出种种思考与解决方法,教师通过对学生知识习得的判断及学习行为的预测,从而制定学习规则,并展开一系列旨在问题解决所需的知识与技能的探究活动。专家的思想观念、思维方式不可能直接“教”给学生,大概念也不是一个看得见、摸得着的事实,而是基于事实、情境的抽象与推论。大概念需要分解成小概念,小概念要与事实、具体问题直接相连(吕立杰,2020)。因此,大概念必须要以具体问题为载体,让学生在解决问题的过程中不断深化对大概念的认识。在以知识点、工具为线索,以及以彼此独立、互相缺少内在联系的序列“活动”为线索的做法相继遭到批判之后,在新课程改革浪潮的推动下,在普通高中信息技术课程标准的研制以及相关教材的开发过程中,笔者曾提出并贯彻了所谓以“工作”为主线的课程内容组织思路(钟柏昌等,2004)。“工作”概念的引入可以“聚类”某些具有共同或者相似属性的内容模块,整合相关的知识、方法与过程,成为有利于信息技术课程内容体系建构的新方式。基于此,为解决当前存在的“窄口径”与“高要求”的矛盾,我们引入工作主线中的“聚类”思想,即强调在每个教学活动中,都体现了某一类问题解决的过程和方法,目的在于使学生从若干“个”的学习迁移到“类”的学习(此处的迁移为“低通路迁移”),找出隐藏在“类”背后的某种一般性的内容(钟柏昌等,2012)。实质上,不论是新知识的获取还是原有知识的同化,人类学习的认知逻辑都惯于以“类”为依据进行加工、存储和提取。学生从聚类中获得一般的过程,非常容易引起自身的联想、类比,具有较大的迁移效应。因此,教学活动的设计也理应体现这种逻辑,通过“聚类”某些具有共同或者相近属性的内容模块,对相关知识、方法与过程进行整合,帮助学生形成良好的认知结构,以便同化或顺应新的知识。基于此,笔者曾以功能、目标、思想为依据分别设计了三种聚类模式,为基于聚类思想的教学活动设计奠定了基础(钟柏昌等,2012)。

第二,深度学习在于学习者自身能够展开知识的“结构化”与“链接”,强调知识的获得不是简单的叠加和记忆,而是理解基础上的知识整合与运用(稻垣忠,2019)。换言之,学习者不仅要知道、了解、明白知识,更要将所接触的新知识与原有认知结构链接起来,加以原理化或概括化,从而生成知识与意义。已有学者指出,深度学习的目标在于实现知识的多维意义并习得高阶思维能力(Biggs et al.,2014)。“归纳思维”和“演绎思维”被视为与创新有关的主要思维与能力(史宁中等,2007)。前者属于一种从特殊至一般的推理,要求学习者在观察的基础上分析不同对象之间的异同,然后找出它们的内部联系、共同特征和发展规律,进而得出一般结论。而后者是一种前提与结论之间具有必然性联系的推理,具体来说是一种基于概念、按照规则、通过诸多例证进行的推理,因而是一种由一般到特殊的推理(史亮等,2011)。多年来,我国中小学教育惯于遵循演绎思维的训练方式,即通过验证已知结论的方式习得基础知识与基本技能。然而,运用演绎方法培养起来的演绎思维只能验证真理,而不能发现真理,只能进行模仿,而难以进行创新。与之相反,归纳教学则强调学习者在充分观察、思考和理解的基础上,从已知现象中寻找分类、对比和联系,验证可能为真的假设,并最终推导出真的结论(梁惠燕,2018)。针对当前“知识提升缺乏层次性和结构性”这一问题,“归纳思维”是引导学生从聚类学习走向深度学习的关键,促使学生在思维的训练中完成对概念的提取与内化。只有完成知识内化,所提取的概念才能与学生主体认知结构中已有的知识建立起内在联系,由此形成新的认知结构(头脑里的知识结构)(Bereiter,1985)。这种认知结构越是有序和组织化,则其内化的知识就越便于提取和应用,所具有的迁移价值也就越高,从而更有利于提高学生解决问题的能力。概言之,归纳思维为实现深度学习提供了重要的认知条件。

第三,深度学习是一个理性探索的过程,要求学习者在对知识本身获得深度理解的基础上,力图将它们迁移到不同的情境中,以解决现实问题并逐步形成创新能力。当学生知道在新情境中如何调适、修正并应用这些知识时,在他们能够解释信息、创建模型、解决问题、建立与其他概念和学科及真实情境的关联从而形成理解世界的新方式时,才真正发生了有深度的学习(郑葳等,2018)。事实上,迁移可分为不同的类型和层次,其数量和质量又可检验深度学习的效果。例如,按照任务的相似度可将其划分为“低通路迁移”(Low-Road Transfer)与“高通路迁移”(High-Road Transfer)(Perkins et al.,1988)。前者常常是從“具体问题”到“具体问题”,依靠的是具体问题之间的相似性,即近迁移;而后者是创新能力培养的重要途径,经历了从“具体问题”到“抽象原理”再到“具体问题”的路径,需要通过“抽象原理”来联结不相似的具体问题,即远迁移(Holyoak,1985)。其中,“抽象原理”正是通过记忆和回忆、辨识和提取、概括和关联、说明和论证等理解性学习活动所构建的大概念,对实现高通路迁移起着重要作用(王磊,2016)。正因为这两种迁移实现的路径不同,因此相对应的学习方式也存在着本质区别,低通路迁移只是达成相似的“具体与具体”之间的简单关联,比如通过“刷题”让学生熟悉各种题型;而高通路迁移则需通过理解不断形成“具体与抽象”以及“抽象与抽象”交错的复杂认知结构(刘徽,2020)。换言之,只有在理解的基础上才有可能实现高通路迁移,达成创新,而“理解”的关键在于抽象原理的建立,即内化大概念。因此,个体需将所内化的概念性知识重新返回陌生情境中并解决与原任务极不相似的新问题,在高通路迁移的过程中获得创新能力的提升。至此,深度学习才得以完成。

概言之,大概念是支撑创新能力的基石,也是面向创新能力培养的教学模式建构的基础和灵魂。因此,面向创新能力培养的课程设计要点是将大概念作为课程内容的组织线索,即提供一个知识框架,这个框架当且应当是有结构、关联的知识体系,是围绕重要概念组织起来的。学生一旦拥有这样的知识结构,当面临新问题和新情境时就可以灵活提取并迁移应用。此外,专家知识既是抽象的,也是鲜活的,抽象指的是它有大概念的支持,鲜活指的是它既来自于具体情境,又能返回到具体情境中被应用(约翰·D.布兰思福特等,2013)。简言之,大概念的生成是“具体→抽象→具体”的循环过程,这与高通路迁移的路径不谋而合。所谓“具体”,即与真实情境相联系,与之相对的“抽象”则意味着与情境的脱离。因此,在面向创新能力培养的大概念教学中,学生的学习需从具体问题开始,在教师的引导下将事实性知识抽象、推论为较为一般的概括性知识,当学生将概括性知识再次应用于具体事实的时候,可帮助其达到深度理解并迁移应用,在“情境化→去情境化→情境化”的过程中逐渐深化看待世界的核心思想观念与思维方式,最终完成深度学习并达到高通路迁移创新的教学目标。这一思路形成了我们构建新型教学模式的基本逻辑。

四、面向创新能力培养的新教学模式构建

基于以上思考,我们认为大概念、“深度学习”理念、归纳推理、“聚类”思想等四类思想可以为新教学模式的构建提供重要养分,它们不仅与学生创新能力的培养密切相关,而且有利于重组教学内容和教学流程,实现教学结构的重塑。其中,“聚类”思想有助于确定新模式的教学策略与设计思路,“深度学习”理念契合新模式培养创新能力的教育理念与价值追求,归纳推理则是从聚类学习走向深度学习的重要认知环节,而大概念作为一条主线贯穿于整个教学框架中为教学内容的重组提供了抓手和线索,也是帮助学生从深度学习中获得远迁移能力和创新能力的重要保障。

综上,我们认为新教学模式下的学习是从一类问题情境(情境化)开始,经历概念提取和关联内化(去情境化),再通过迁移应用回到具体问题情境(情境化)的一个循环往复的学习阶梯,直到所提取的概念超出课程标准要求,学习阶梯才会终止循环。由此可以提炼出新教学模式的4个环节,分别是“聚类教学”(Clustering,C1)、“概念提取”(Conceptualizing,C2)、“关联内化”(Correlating,C3)、“迁移应用”(Changing,C4),简称为4C教学模式。其中,“大概念”作为主线贯穿于4个环节中,通过“情境化→去情境化→情境化”的循环过程完成高通路迁移的路径,最终指向创新能力的培养。事实上,这种具象和抽象的迭代互动蕴含了杜威所描述的归纳和演绎两种思维,“归纳性运动是要发现能起联结作用的基本信念,演绎性运动则是要检驗这一基本信念能否统一解释各分隔的细节,从而在此基础上将它予以肯定或否定或修正”(约翰·杜威,2010)。学生先从多个具体问题中抽象出大概念(归纳),再将大概念运用于新的具体案例中(演绎),而每一次演绎都进一步加深了对大概念的理解。

大概念教学关注学生对核心概念的理解、获得与应用,它一定是以学习者为中心的教学。但大概念教学在强调学生自主建构的同时,也强调教师的引导(吕立杰,2020)。因此在每一个阶段都有对应的师生活动,如图1所示。因形似金字塔,故也可将4C教学模式称为“金字塔模型”。

图1 面向创新能力培养的4C教学模式(金字塔模型)

1.聚类教学(C1)

奥苏贝尔(Ausubel)认为,学生的认知结构是由教学内容的知识结构转化而来的;好的知识结构可以简化知识、产生新知,并促进知识的内化及运用(周天梅,2001)。因此,作为4C教学模式的起点,在聚类教学环节中,教学内容设计必须包含具有较高概括性、包容性和解释力的基本概念和原理。事实上,这种具有较高概括性的基本概念和原理就是“大概念”。此外,不同于传统教学中孤立、线性的知识传授方式,聚类设计更加强调依据某种线索组合一系列教学内容,形成具有内在联系、螺旋上升的教学框架,并据此循序渐进地开展教学(闫妮等,2016)。因此,在聚类教学这一环节中,教师首先要站在学科的高度,用具有概括性和本质性的理解对学习的事实性内容进行高站位、“高观点”的审视,并依据知识间的内在联系对学习材料进行系统有序的分类、整理与概括,使之结构合理化;然后在此基础上选择并分解核心概念(大概念),围绕事实情境设计并呈现能够表现所求学习成果的具体问题。聚类设计的目的是要求学生积极思考、主动运用,引导学生从挑选出来的有限的典型范例、问题或项目中,主动探索并发现隐藏在“类”背后的某种规律。这种解决一类相似问题的过程正是依循了低通路迁移的路径。

2.概念提取(C2)

“概念提取”是创新能力培养的关键阶段,也是4C教学模式的核心部分。聚类教学为学生提供了大量真实问题的解决经验,为大概念的提取提供了多种可能。在此环节中,学生应在深层次理解的基础上主动概括知识背后隐藏的本质性规律,将许多具有某些共同特征的事物,或将某种事物已分析出来的一般的、共同的属性、特征结合起来,进而借助于一般原理和方法进行独立学习。需要注意的是,大概念教学是一个有引导的自主建构过程。正如奥苏贝尔所说,“机械学习不一定就是被动的,发现学习也可能在性质上是机械的。”(戴维·保罗·奥苏贝尔,2018)发现法或讲授法并不是有意义学习和机械学习的判断依据,关键是讲授的过程中是否通过案例和事实帮助学生建立知识的联系,并引导概念的内化。同样,发现法中也需要监控学生概念内化的过程,必要时刻可结合具体情况设计相应的学习支架,帮助学生加深对知识的体悟和理解,引导学生对各种个别事例和现象做出总结,理解某一类事物的普遍特征和一般规律,帮助学生自主完成学习任务,并从事实性知识走向概括性理解。否则,所谓的探究活动就可能只是热闹的活动,而不一定能体现学生学习的过程,也不一定能促进学生有价值的成长。

3.关联内化(C3)

二十世纪八九十年代以来,探讨学生在学习过程中如何进行知识建构以及如何促进学习者认知能力的逐步建构等问题成为有效教学的研究要点(Muijs et al.,2017)。知识内化理论(Internalization of Knowledge)则是诠释有效教学研究的重要理论之一(Borich,1988)。在教学中,知识内化体现为教师通过一定的教学策略与方法,促使学生在认知活动中充分认识学习内容的结构、内涵与外延,并将其转变成学生头脑中的内部知识结构的过程(Kintsch et al.,1978)。同化与顺应是知识内化的加工机制。所谓同化,就是指学习者用原有的认知结构来解释新知识,即将新知识纳入到原有的认知结构之中,同化只会引起认知结构的量变;而当原有认知结构不足以解释新知识时,顺应过程就会发生,即通过修正原有的认知结构或建立新的认知结构以适应新知识,进而导致认知结构发生质变。整体而言,同化和顺应之间相互补充、同时存在,其结果促生了新认知结构,即知识内化(周天梅,2004)。主动加工是知识内化的先决条件(周天梅,2001)。在“关联内化”这一环节中,学生必须积极主动地使新概念与旧概念及其原有认知结构之间发生相互作用,深入探究知识背后的思想方法,并以小组讨论或辩论的方式不断修正概念,对概念的取舍作出合理判断,从而将抽象的概念赋予自己的认知与意义,在不断同化和顺应的过程中实现认知结构的变化和内化。在此过程中,教师也要采取多种手段和策略来维持学生主动加工的积极性。一方面,教师应适时提供学习支架以维持激发学生学习的动机;另一方面,教师应教会学生信息加工的策略,例如通过概念地图等工具帮助学生对学习材料进行深入细致的分析、加工、理解与记忆。强烈的学习动机有助于学生选择高效的加工策略,而高效加工策略的运用,也有利于学生在新旧知识之间建立内在联系,两者相辅相成,共同促进概念的关联内化。

4.迁移应用(C4)

从心理学的角度来看,创新思维包含认知过程中的应用与迁移两大环节(王艳廷等,2009)。应用是学生学习知识的目的。通过知识解决实际问题,既是对知識形成质量的一种考量,也是使学生加深理解并进一步形成新知和技能的重要手段。迁移是学生所学学科知识之间相互影响、互相启迪,并由此产生创造力、形成创新思维的过程,因此迁移被视为知识转化为能力的关键(王艳廷等,2009)。为此,学生必须通过实践,把已学知识进行叠加、组合、反复加工、验证以形成新知,并在新知形成的认识过程中不断构建看待问题的新视角,从而形成新的思维习惯,这便是创新思维。

在“迁移应用”这一环节中,学生应主动调用多种知识经验,进行复杂系统推理(包括远联系建立、批判性思考和创意设计),来解决陌生和高度不确定性问题并发现新知识和新方法(王磊,2016)。同时,反思对于大概念教学来说是很重要的环节,但其本身并不是一个阶段而是贯穿于整个学习过程中。反思既能够帮助学生更有效地掌握大概念,同时也能增强他们的元认知策略(何美婕等,2020)。元认知对人们的学习十分重要,正如戴维·比约克伦德(David F. Bjorklund)所说:“当学生不经常练习元认知策略,而使其成为学习过程中的自然组成部分时,他们在表现方面几乎没有益处”(何美婕等,2020)。因此,在大概念学习过程中,教师应提供即时反馈,引导学生对自己的探究过程、迁移效果进行反思评价,以帮助学生适时调整问题解决策略,促进高通路迁移结果的发生。

值得注意的是,学习迁移是一个发展的过程,需要不断从问题或案例中提取、内化所学到的概念性知识,并对这些概念进行反复地、反思性地应用,才能达到“富有成效的迁移”(Kolodner,1993)。迁移应用并不意味着学习的终止,亦有可能是下一学习阶梯的起点。在学生进行高通路迁移的过程中,也不排除一种情况:即通过对既有概念特征和案例的分析,学生能够再次提取出与原概念相近的其他概念,即所谓“概念派生”(刘徽等,2020)。无论这类概念属本学科概念,抑或跨学科概念,只要此类概念仍属课程标准范畴,在此情况下,学生可进一步对这类“派生”概念进行新一轮提取、内化及应用。换言之,“聚类”学习的对象不仅指“一类问题中的同一概念”,还包括“同一案例中的一类概念”。

此外,理想状态下的课堂教学,为避免有限案例中的大概念提取可能造成的理解偏差,教师需要补充并扩展更多的具体案例或实例,让学生针对新的大概念(课程标准范围内)展开新一轮的聚类学习,逐渐深化对大概念的认识。但此种学习循环的设计对教师专业能力的要求较高,在实际教学中开展的难度也较大,因此,此条设计路线虽具备必要性但缺乏可行性。

五、4C教学模式的案例诠释

在面向创新能力培养的4C教学模式中,我们以聚类教学为起点,让教师在学科大概念的视角下,设计出包括基本概念、定理、理论和应用在内的典型范例或问题,并将其进行归类整理后呈现给学生。以字处理软件中的“查找/替换”大概念为例,其教学内容组织形式如下:

基本问题:如何将文章中的关键词“机器人”替换成“智能机器人”?

变式问题1:如何统计“智能机器人”出现的频次?

变式问题2:如何突出显示正文中所有的“智能机器人”关键词?

变式问题3:如何将字号为小四或字体为楷体的文字统一调整为五号宋体?

变式问题4:在电子表格中快速统计某省参赛选手的数量?数据样例见表1。

本案例设计了若干问题情境,其中,基本问题隐含了查找/替换的基本操作(查找和替换不同的文字),常规教学常常止步于此。而对于这种操作是否有一般性、如何灵活应用、如何解决实际问题则无暇顾及。然而,此案例又设计了一类隐含了查找/替换的基本操作原理的变式问题:通过变式问题1,让学生学会利用查找/替换的统计功能(查找和替换相同的文字)解决简单问题;通过变式问题2,让学生学会利用查找/替换突出显示关键词(查找和替换相同的文字但文字的格式不同),以方便浏览;通过变式问题3,让学生学会利用查找/替换将查找替换的内容改为文字格式(查找和替换的内容不是文字而是文字格式),以快速统一或修改文本风格;通过变式问题4,让学生将字处理软件中的查找/替换迁移到电子表格软件当中,再次实现了一般性的提升。学生在经历了一系列相似问题的解决过程后,需要在教师的指导下归纳这一类事物的普遍特征和一般规律,进行概念提取,如从“查找/替换”到“关键词检索”“格式查找”“特征信息提取”“批处理”等,从而真正实现从若干“个”的学习迁移到“类”的学习(此处的迁移指“低通路迁移”)。当不断提取出新概念时,教师还需要通过概念地图等工具帮助学生建立新旧概念之间的联系,鼓励学生深入探究知识背后隐藏的思想方法,通过讨论和辩论修正可能错误的概念并做出取舍,从而达到深度理解,改变原有认知结构。例如,通过变式问题2,学生可将查找/替换的“突显”功能与搜索引擎的“快照”功能或浏览器的“查找”功能形成关联并理解其实际价值;通过变式问题3,学生由此可引申到某些办公软件(如Office2007版PowerPoint)增加的替换字体功能,以表达社会需求与技术进步之间的关系,并可以进一步引申到替换字体功能与PowerPoint母版功能的异同。总之,在解决以上一类问题的过程中,通过概念提取与关联内化,学生不断理解并深化查找/替换的基本操作原理,如“特征编码与匹配”“循环处理”等。在此基础上,个体便能将所习得的概念性知识迁移至与原学习情境极不相似的其他情境中。例如,完成以上学习环节后,教师可再次设计一个具体案例,让学生对本班级某次期末测试的各科成绩表格进行排序并统计每一分数段的人数,学生将利用自身经提取关联后的概念性、抽象性知识解释和解决这一实际问题,进而达到迁移创新的目的(此处的迁移指“高通路迁移”)。同时,在本案例中,学有余力的学生极有可能会再次提取出学科领域内或跨学科(例如数学学科)的相关派生概念并展开新一轮的学习。

六、实施4C教学模式需正视的问题

英国学者温·哈伦(Wynne Harlen)认为,大概念视角下的课堂教学首先要确立“课程内容—教学法—评测”的关联体系,也就是说,三者要协调一致,才能将大概念真正贯彻到学习中去(温·哈伦,2016)。鉴于4C教学模式以大概念为核心展开,该模式的实施同样要遵循三者协调的原则,因而将不可避免的面临如下几个方面的问题。

1.教学内容重组的高难度与教师素养的不足

大概念教学的前提是教师自身必须对专家发现大概念的过程以及期间的困难进行深入透彻的研究,否则,教师的大概念教学将是无效的(宗德柱,2019)。它要求教师摒弃分科主义、课时主义,具备全面的知识储备与融合教学的能力,提取合适的大概念并灵活组织课程内容,整合相关知识、原理、技能、活动等课程内容要素,形成有关联的课程内容组块。然而,对于大多数习惯于传统教学模式的教学者,由于教学素养不足,在聚类设计环节中往往会遇到以下难题:首先,如何选择具有思维深度的概念性知识?若仍停留于基础性概念的讲述,则不能引发学生的深层次加工与思考,所获得的知识结构仍将是断裂与破碎的,大概念教学的价值也无法从中得以体现。其次,如何将大概念有序和均匀地隐藏在一类问题中?如前文所述,大概念必须要依附于具体问题中,学生必须在问题解决的过程中形成和掌握大概念。然而,在此过程中,教师需依据自身知识储备与教学经验来判断和推理各概念间的难度差异与逻辑关系,在此基础上思考问题的最佳设计思路与组织方式。因此,未来的研究亟需关注聚类教学的内容重组策略及教师素养的提升路径,以降低教师群体在聚类教学中的设计难度。另外,学科专家在进行教材修订和考试命题时也应该侧重考察学生对大概念的根本理解,而不应过多强调概念的细枝末节或设置一些刁钻的逻辑陷阱。同时,专家命题时所反映的学科知识脉络以及对跨学科知识的映射性思考,无疑对教师的教和学生的学都具有很好的导向作用。

2.教学过程的重塑与传统教学思维的惯性

大概念学习不仅仅是对大概念本身的学习,更是对大概念形成过程中具体证据的获得和逻辑推理方法的学习。正如温·哈伦所言,“如果教学法并不与大概念的需求衔接,只是建议教学内容应该关注大概念是没有用的。”(温·哈伦,2016)大概念教学就是联结的过程,这里既包括具体经验与具体经验的联结,也包括具体经验与抽象概念的联结。大概念下的教学方式要适用于学生的年龄发展,帮助他们建立联结以理解大概念。因此,教学流程应从简单的大概念讲授发展为大概念的归纳与演绎。例如,在去情境化環节(即概念提取与关联内化环节),师生应该在对话中完成对大概念的提取、修正与内化;而在情境化环节中(即聚类教学与迁移创新环节),师生需利用自身的概念性知识共同提出假设并洞察证据链条间的关联性和因果关系,通过层层论证形成对假设的验证与解释,以期最终解决实际问题(宗德柱,2019)。教学中充分的论证不是为了获取事实,而是为了在新旧认知的交替中实现对大概念的理解。遗憾的是,当前“灌输—模仿”式教学中的教师以高效传递知识为教育目的,以学生是否熟练掌握知识作为教育价值之所在,难以适应“对话—论证”式的课堂教学,学生也很难出现个性化的探究、差异性的理解与相互间的分享。在此背景下,大概念理念下的教学方式对于习惯于传统教学方式的师生来说均是一次挑战。

事实上,许多优秀教师无形之中使用的“体验式教学”“问题单教学”“案例教学”等都具有大概念教学的雏形。藉此,专家学者应总结整理各类教学方法,取其精华并形成适用于各阶段的大概念教学法。同时,师生之间的交流也必不可少。首先,师生间应该经常开展座谈活动以方便教师基于学生的需求进行大概念教学设计的改进;其次,学生之间也应该加强合作,在对话中加深对概念的理解;此外,广大教师间也应该经常开展以解决实践问题为导向的大概念教学同课异构的研讨活动,以研促教。

3.大概念教学下的评估具有复杂性

同反思一致,评价也贯穿于4C教学模式中的各个环节。大概念教学下的评估具有多元化特征,即不仅关注教师如何设计评估,也关心学生如何进行自我评估(刘徽,2019);不仅关注过程性评价的证据收集,也关注总结性评价的成果产出。朱莉·斯特恩(Julie Stern)等围绕学习这一中心环节,依据评估目的,将大概念教学中的评估分为三种:学习性评价(Assessment for Learning),目的是为学习的推进收集证据;学习的评价(Assessment of Learning),目的是对阶段性学习成果进行总结;学习式评价(Assessment as Learning),其目的是为了让学生在学习中学会评价(Stern et al.,2017)。

“学习性评价”和“学习的评价”均属“对学习进行评价”。其中,前者属于过程性评价,旨在对各环节中学生的学习证据进行评价,例如学习兴趣、学习方法、价值取向、情感动态、认知风格等;而后者则属于总结性评价,旨在对各环节中学生的阶段性成果进行评价,例如聚类问题的解决情况、概念知识的内化效果及迁移应用的创新程度等。从迁移的价值来看,学生之所以很难利用学校所学去解决真实世界的问题,其中很大的原因在于真实世界的问题常常是劣构、多元、动态的,而学校中的问题情境常常是良构、单一、静态的。与大概念的生活价值相呼应,无论是学习性评价,还是学习的评价,都强调要引入真实性任务,并且真实性任务的设计应符合世界的复杂性、满足学生的兴趣和经验,并涵盖解决问题的大概念(McTighe et al.,2020)。此外,不同于以往以低通路迁移为主的评价目标,围绕大概念的单元整体教学关注的是高通路迁移,评价目标指向大概念的掌握情况。因此,为了准确评估学生在任务中的表现情况,评分量规的设计至关重要。如何设计多元、劣构、合适的真实性任务和与之匹配的评价量规也是研究者与教师需要站在学科本质的高度要探索的问题。

与前两者不同,“学习式评价”属于“对评价进行学习”。大概念教学强调不仅要学会评价他人,更关键的是要学会评价自我。自我评价的核心是对认知的认知,即元认知,也是格兰特·威金斯(Grant Wiggins)等人提出的理解的最高层次——自知。“一个人准确自我评估、自我调节的能力反映了他的理解力。”(格兰特·威金斯等,2017)因此,在学习过程中,教师必须关注学习式评价,尤其要强調对大概念内化的自我评价,在自知的过程中判断自身对概念的理解程度与应用效果。然而,在现实课堂中,由于学生的元认知水平参差不齐,自我评估的效果因人而异,进而可能导致“学习式评价”的价值差强人意。因此,为使教学效果得以精准测量,未来仍需围绕大概念教学的评价策略、评价标准、评价方式等进一步开展研究。

总之,推进教育改革,培养具有创新能力的学习者是当前教育领域关注的焦点。我国的基础教育改革贯穿着这样一条清晰的逻辑:教育改革的核心环节是课程改革;课程改革的核心环节是课堂教学(钟启泉,2007)。因此,本文以课堂教学为起点,以深度学习、聚类思想、大概念、归纳思维等为理论指导,设计了面向创新能力培养的4C教学模式。在课程标准范围内,学生在“情境化→去情境化→情境化”的学习阶梯中不断提升自身的迁移创新能力。此外,得益于大概念视角的广泛性和包容性,4C教学模式将更适用于机器人教育、创客教育、人工智能教育、STEAM教育等跨学科教育。同时,课程内容的重组、教学过程的重构以及教学评估的革新是该模式实施过程中不可避免的挑战,需要研究者与教学者在理论与实践的双向互动中开展持续探讨。

注释:

① TRIZ是俄文缩写,对应的英文为Theory of Inventive Problem Solving,即“发明问题解决理论”。其主要研究人类开展发明创造、解决技术难题过程中所遵循的科学原理和法则,它是一种建立在技术系统进化规律基础上的问题解决系统,包括各种理论、方法、工具和程序,同时也是一种创新能力培养的体系理论。

参考文献:

[1][美]戴维·保罗·奥苏贝尔(2018).意义学习新论——获得与保持知识的认知观[M].毛伟.杭州:浙江教育出版社:7.

[2][美]格兰特·威金斯,杰伊·麦克泰格(2017).追求理解的教学设计(第二版)[M].闫寒冰,宋雪莲,赖平.上海:华东师范大学出版社:114.

[3][美]林恩·埃里克森,洛伊斯·兰宁(2018).以概念为本的课程与教学:培养核心素养的绝佳实践[M].鲁效孔.上海:华东师范大学出版社:26.

[4][美]约翰·D.布兰思福特等(2013).人是如何学习的——大脑、心理、经验及学校(扩展版)[M].程可拉,上海:华东师范大学出版社,27-33,45.

[5][美]约翰·杜威(2010).我们如何思维[M].伍中友.北京:新华出版社:153.

[6][日]稻垣忠(2019).教育的方法与技术[M].京都:北大路书房:111.

[7][英]温·哈伦(2011).科学教育的原则和大概念[M].韦钰.北京:科学普及出版社:9.

[8][英]温·哈伦(2016).以大概念理念进行科学教育[M].韦钰.北京:科学普及出版社:16.

[9]陈鹏,黄荣怀(2021).设计教育的路径及策略探析:创新人才培养的新视角[J].电化教育研究,42(3):18-26.

[10]何玲,黎加厚(2005).促进学生深度学习[J].现代教学,(5):29-30.

[11]何美婕,刘徽,蒋昕昀(2020).大概念教学应用阶段的教学设计[J].上海教育,(11):58-60.

[12]贺巍,盛群(2011).迈向新平衡学习——美国21世纪学习框架解析[J].远程教育杂志,29(6):79-87.

[13]胡卫平(2003).青少年科学创造力的发展与培养[M].北京:北京师范大学出版社.

[14]胡小勇,朱龙(2018).面向创造力培养的设计思维模型与案例[J].现代远程教育研究,(3):75-82.

[15]康淑敏(2016).基于学科素养培育的深度学习研究[J].教育研究,37(7):111-118.

[16]李克东,李颖(2019).STEM教育跨学科学习活动5EX设计模型[J].电化教育研究,40(4):5-13.

[17]李森,杨正强(2008).目前中小学生创新能力的培养阻碍与出路[J].天津市教科院学报,(1):5-7.

[18]李文光,何志龙,何克抗(2002).基于创新能力培养的教学设计理论与试验探索[J].中国电化教育,(10):12-18.

[19]李艺,钟柏昌(2015).谈“核心素养”[J].教育研究,36(9):17-23,63.

[20]梁惠燕(2018).归纳法教学在高中通用技术课堂中的应用[J].教学与管理,(24):113-115.

[21]林崇德(2009).创新人才与教育创新研究[M].北京:经济科学出版社.

[22]林崇德(2016).中国学生发展核心素养:深入回答“立什么德、树什么人”[J].人民教育,(19):14-16.

[23]林崇德(2018).创造性心理学[J].中国图书评论,(3):2.

[24]刘徽(2019).大概念教学:让学生像科学家一样思考——读《以大概念理念进行科学教育》[J].现代教学,(21):77-79.

[25]刘徽(2020).“大概念”视角下的单元整体教学构型——兼论素养导向的课堂变革[J].教育研究,41(6):64-77.

[26]刘徽,程朗(2020).大概念教学建构阶段的活动设计[J].上海教育,(11):48-57.

[27]刘学忠(2008).大学生创新精神与创新能力的培养路径[J].教育研究,(1):103-105.

[28]吕立杰(2020).大概念课程设计的内涵与实施[J].教育研究,41(10):53-61.

[29]莫丽红(2021).科教融合理念下的交互式翻譯移动教学模式研究——培养创新思维和科研能力的有效途径[J].中国高校科技,(Z1):90-93.

[30]史亮,史宁中(2011).日常课堂如何培养“归纳思维”[J].人民教育,(19):37-39.

[31]史宁中,柳海民(2007).素质教育的根本目的与实施路径[J].教育研究,(8):10-14,57.

[32]王磊(1999).实施创新教育培养创新人才——访中央教育科学研究所所长阎立钦教授[J].教育研究,(7):3-7.

[33]王磊(2016).学科能力构成及其表现研究——基于学习理解、应用实践与迁移创新导向的多维整合模型[J].教育研究,37(9):83-92,125.

[34]王艳廷,王锡朝,张惠娟(2009).创新知识形成的心理三阶段分析[J].河北师范大学学报(教育科学版),11(3):83-87.

[35]熊贤君(1999).陶行知创造教育思想探微[J].教育研究,(11):53-57.

[36]徐显龙,管珏琪,张峦等(2015).面向创新能力培养的中小学创新实验室建设与应用[J].电化教育研究,36(3):70-76,106.

[37]薛晓阳(2006).人的教育:一种社会哲学的考察[J].教育理论与实践,(1):1-5.

[38]闫妮,钟柏昌(2018).中小学机器人教育的核心理论研究——论发明创造型教学模式[J].电化教育研究,(4):66-72.

[39]闫妮,钟柏昌,管海蓉(2016).基于核心素养的初中程序设计教材设计思路解析[J].中国信息技术教育,(12):31-34.

[40]颜荣芳,张贵仓,李永祥(2009).现代信息技术支持的数学建模创新教育[J].电化教育研究,(3):98-100.

[41]姚承智,范永岁(2001).“自探共研”课堂教学模式探索[J].教育研究,(2):76-78.

[42]俞国良(1999).创造力和创新能力[M].北京:华艺出版社.

[43]郑葳,刘月霞(2018).深度学习:基于核心素养的教学改进[J].教育研究,39(11):56-60.

[44]中国社会科学院语言研究所词典编辑室(2017).《现代汉语词典》(第7版)[M].北京:商务印书馆:205,206.

[45]钟柏昌,李艺(2012).信息技术课程内容组织的三层架构[J].电化教育研究,33(5):17-21,35.

[46]钟柏昌,李艺(2018).核心素养如何落地:从横向分类到水平分层的转向[J].华东师范大学学报(教育科学版),36(1):55-63,161-162.

[47]钟柏昌,李艺,魏婷(2004).工作主线:信息技术课程体系建设的新进展[J].电化教育研究,(10):26-29.

[48]钟启泉(2007).“有效教学”研究的价值[J].教育研究,(6):31-35.

[49]钟启泉(2021).深度学习:课堂转型的标识[J].全球教育展望,50(1):14-33.

[50]周天梅(2001).论知识内化教学——一个素质教育的关键问题[J].西南民族学院学报(哲学社会科学版),(8):208-211,237.

[51]周天梅(2004).知识内化的心理机制[J].江西社会科学,(7):176-178.

[52]周月朗(2006).青少年创造性思维教育——原理与策略[M].北京:电子科技大学出版社.

[53]周志凤,李华伦(2000).创造性人才的知识结构与能力素质[J].电化教育研究,(3):10-12,48.

[54]宗德柱(2019).大概念教学的意义、困境与实现路径[J].当代教育科学,(5):25-28,57.

[55]Amabile, T. M. (1982). The Social Psychology of Creativity: A Consensual Assessment Technique[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 43(5):997-1013.

[56]Amabile, T. M. (1983). The Social Psychology of Creativity: A Componential Conceptualization[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 45(2):357-377.

[57]Amabile, T. M. (2011). Componential Theory of Creativity[M]. Boston, MA: Harvard Business School:538-559.

[58]Anderson, N., Poto?nik, K., & Zhou, J. (2014). Innovation and Creativity in Organizations: A State-of-the-Science Review, Prospective Commentary, and Guiding Framework[J]. Journal of Management, 40(5):1297-1333.

[59]Bereiter, G. (1985). Toward a Solution of the Learning Paradox[J]. Review of Educational Research, 55(2):201-226.

[60]Biggs, J. B., & Collis, K. F. (2014). Evaluating the Quality of Learning: The SOLO Taxonomy[M]. New York: Academic Press.

[61]Borich, G. D. (1988). Effective Teaching Methods[M]. New Jersey: Pearson Education India.

[62]Drazin, R., Glynn, M. A., & Kazanjian, R. K. (1999). Multilevel Theorizing about Creativity in Organizations: A Sensemaking Perspective[J]. Academy of Management Review, 24(2):286-307.

[63]Guilford, J. P. (1950). Creativity[J]. American Psychologist, 5(9):444-454.

[64]Herman, J. L., Webb, N. M., & Zuniga, S. A. (2007). Measurement Issues in the Alignment of Standards and Assessments[J]. Applied Measurement in Education, 20(1):101-126.

[65]Holyoak, K. J. (1985). The Pragmatics of Analogical Transfer[J]. Psychology of Learning and Motivation, (4):59-87.

[66]Kintsch, W., & Van Dijk, T. A. (1978). Toward a Model of Text Comprehension and Production[J]. Psychological Review, 85(5):363-394.

[67]Kolodner, J. L. (1993). Case-Based Reasoning[M]. San Mateo, CA: Morgan Kaufmann.

[68]McTighe, J., Doubet, K., & Carbaugh, E. M. (2020). Designing Authentic Performance Tasks and Projects: Tools for Meaningful Learning and Assessment[M]. Alexandria, Virginia: ASCD:29.

[69]Muijs, D., & Reynolds, D. (2017). Effective Teaching: Evidence and Practice (4th Edition)[M]. London: Sage.

[70]Perkins, D. N., & Salomon, G. (1988). Teaching for Transfer[J]. Educational Leadership, 46(1):22-32.

[71]Rank, J., Pace, V. L., & Frese, M. (2004). Three Avenues for Future Research on Creativity, Innovation, and Initiative[J]. Applied Psychology, 53(4):518-528.

[72]Rhodes, M. (1961). An Analysis of Creativity[J]. The Phi Delta Kappan, 42(7):305-310.

[73]Stern, J., Lauriault, N., & Ferraro, K. (2017). Tools for Teaching Conceptual Understanding, Elementary Harnessing Natural Curiosity for Learning that Transfers [M]. Corwin: SAGE Publications:127-128.

[74]Torrance, E. P. (1990). Torrance Tests of Creative Thinking[M]. Benseville, IL: Scholastic Testing Service.

收稿日期 2021-05-07責任编辑 刘选

Theoretical Mechanism of Creativity Cultivation and Construction of 4C Teaching Mode

ZHONG Baichang, LIU Xiaofan

Abstract: The cultivation of students creativity is of great significance to the national development, the social prosperity and the individual growth. However, the utilitarian educational environment is not conducive to cultivating students creativity, which is especially reflected in the contradiction between “narrow caliber of cultivation” and “high requirement of cultivation”. Based on the theories of big ideas, clustering thought, deep learning and inductive thinking, the theoretical mechanism of creativity cultivation is figured out as follows. Firstly, big ideas are core abstractions of the curriculum, which are the keystones to arch creativity. Secondly, clustering thought emphasizes the process of solving a certain class of problems, which lays a solid foundation to extract big ideas. Thirdly, deep learning is the key to shaping an expert knowledge structure, which helps to improve creativity. Finally, inductive thinking is the approach to guiding students from clustering learning to deep learning, which aims to make students complete the extraction and internalization of big ideas. Therefore, a 4C teaching mode for cultivating creativity of primary and secondary school students through “Clustering (C1)—Conceptualizing (C2)—Correlating (C3)—Changing (C4)” should be established. Meanwhile, the restructuring of curriculum content, the refactoring of teaching process and the innovation of teaching evaluation are the inevitable challenges in the implementation of this model.

Keywords: Creativity Cultivation; 4C Teaching Mode; Big Ideas; Clustering Thought; Inductive Thinking; Deep Learning