早期礼制中的山川图形[1]

2021-08-23谈晟广

前文论及,铜器铭文中的“山”字以并列的3个三角形来构成[2],若从早期图形与文字“同体而未分”或“异名而同体”来看,则可以推测——殷周之际青铜器、陶器、玉器等上出现的连续三角形图形,亦可能是与山川观念相关的象征性符号。

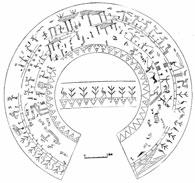

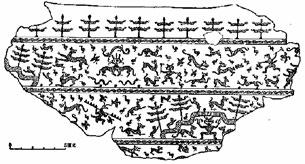

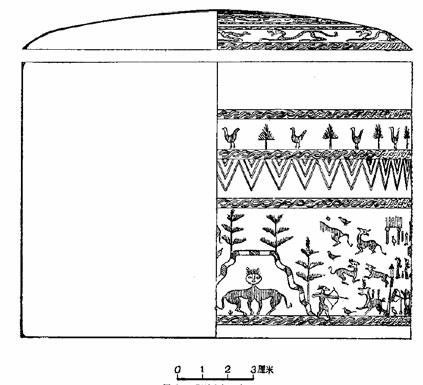

早在新石器时期,各文化区系,从南方年代不晚于距今7000年的湖南史前白陶(尤以汤家岗、高庙、千家坪三处遗址发现最为丰富)(图1),到西北距今约四五千年的马家窑文化、齐家文化彩陶(图2),均发现包含大量三角纹、波折纹和波纹等纹饰的陶器(图3),甚至还出现了太阳形、树形等纹饰。而与一只奔跑的大角羊并列的3个三角形,似乎让我们可以确信,或许这正是取象于山之连绵、水之波澜,是早期先民表现自然山川的图式。

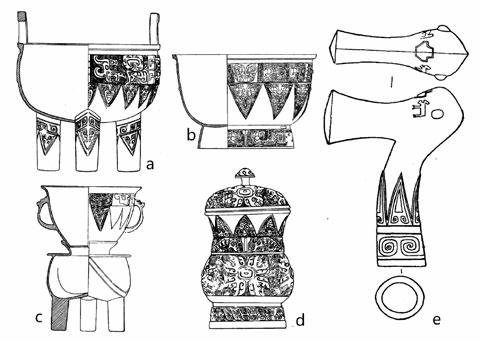

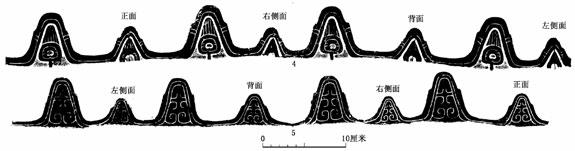

殷商时期发现的大量陶、玉石和青铜器(鼎、簋、卣、觯、罐、瓿、壺、斝、爵等)上,均出现和新石器时期彩陶所见具有延续性的三角纹纹饰。殷墟妇好墓作为未经盗掘的等级最高之殷商大墓,墓中出土的多件青铜器上有三角纹,显示其作为武丁之妻,地位之尊(图4)。三角纹还出现在多件体现权力象征的青铜器上面,最典型的例子是妇好墓出土的杖首(M5:721,图4e),由于墓主地位显赫、身份明确,此杖首只有三角纹和卷云纹,由此可知三角纹就可能不只是装饰而已。出土于安阳大司空村的一件青铜斝(SM539:35),器身腹部可分作上下两层,下层为威严的兽面,隔着一条箍状的上层则是夔龙纹,再往上就是环绕颈部并列的三角状纹饰,伞形柱钮上亦周饰一圈三角纹,双柱间有盖,盖上立一虎,让人联想到虎出山林的场景(图5)。

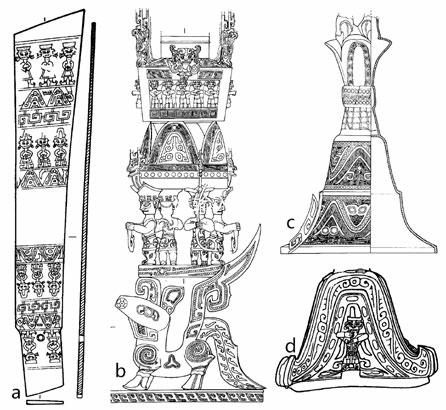

约商代晚期的四川三星堆文化祭祀坑,大规模出土的玉器和青铜器,向我们展示了一个高度发达的祭祀礼仪文明。其中,三星堆出土玉器中最突出的个例是出于二号器物坑的一件玉璋,通体呈不透明黑色,通长54.2厘米。玉璋上的刻符纹饰被称作祭山纹,是由11个人物形象和8座起伏的山状纹饰组合而成的画面内容,分为上下两个部分,两部分又细分为5个小组,依次为人物、两座山、云雷纹、人物、两座山;上下两部分的大山表现出层峦叠嶂的模式,大小山峰叠加在一起,并饰有云气(图6a)。山形图案在三星堆所出青铜器上也多有表现,如青铜神坛(K2③:296)和青铜圆座(K2③:55)以及铜树座跪坐人像(K2②:194)等。其中,“神坛”中部四角有4个小铜人(图6b),双臂屈抬胸前,双手相交,握藤状带钩枝条,头顶山状物,山上有所谓“神殿”;青铜圆座上的山形图案与玉璋上的山形图案相似(图6c);跪坐人像双手做握举状,根据三星堆中大量出现的象牙,此人像的动作可能表现的是祭祀活动时握举象牙的动作(图6d),似在山前行祭祀之礼,而山上的“铜树”或即象征通天之树。

《左传·宣公三年》曰:“昔夏之方有德也,远方图物,贡金九枚,铸鼎象物,百物而为之备,使民知神、奸。”这种“铸鼎象物”的说法,在目前发现的大量商周青铜器纹饰上,还不能总结出一个有效的辨识规律。然“九鼎”逐渐成为王权的象征,以鼎的易主,反映王朝的更替,人们将争夺政权称为“问鼎”,建立政权称为“定鼎”。如:《左传·宣公三年》:“桀有昏德,鼎迁于商。”《墨子·耕柱》:“昔日夏后开(启)使蜚廉折金于山川,而陶铸之于昆吾……九鼎既成,迁于三国(即夏商周三代)。夏后氏失之,殷人受之;殷人失之,周人受之。夏后、殷、周之相受也,数百岁矣。”《史记·封禅书》:“禹收九牧之金,铸九鼎。皆尝亨鬺上帝鬼神。遭圣则兴,鼎迁于夏商。周德衰,宋之社亡,鼎乃沦没,伏而不见。”

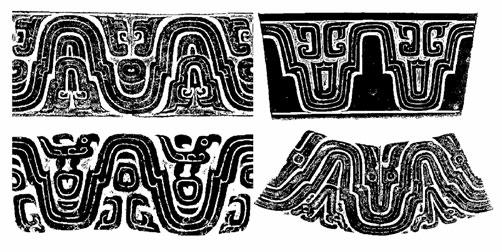

西周以后青铜器上出现的所谓波曲纹,亦可能是取象于山川的起伏:有的是多层山状线条重叠,有的最里面一层山被涂实,有的最里面一层饰有卷云状线条,似象征云的表现。其中,具有代表性的大克鼎是系列套鼎中最大的一只,器形庄重,重达201.5公斤。28行290字铭文,前段记述制作该鼎的克赞颂其祖父师华父有美好的品德,保安其君周恭王,辅佐王室,仁爱万民,远近皆安定,使君臣上下相得,克因其祖父的余荫而继续担任王室要官;后段则是册命辞,强调周王对克官职的任命,并令克朝夕敬慎职事,勿废王命,赏赐大量井邑田亩和奴隶、乐官等,克因铸此鼎。器身纹饰可分2层,口沿下的上面一层是3组抽象化的神面/兽面纹饰,凝重威严。器身最宽大处,也就是下层,饰有一圈10组山状起伏纹样,均匀布列,线条流畅浑厚,似乎象征群山的连绵不绝;每组纹样由4层上下重叠的起伏线条构成,这些起伏线条,并不是呈现出波状的抛物线形平滑线条,而是有折坎,与象形的“山”字构造基本相同(图7a)。2003年陕西眉县杨家村西周铜器窖藏出土了27件青铜器,计有鼎12件、鬲9件、方壶2件,盘、盉、匜、盂各1件,很多饰有波曲纹。其中12鼎,分别是四十二年逨鼎2件,四十三年逨鼎10件(图7b),铭文记述了单氏家族从皇高祖单公到逨8代人辅佐文王、武王兴周灭纣、建立周邦,授命北伐戎狄、猃狁,南征楚荆,协助周王治理天下,因功接受册封赏赐等重要历史活动和事迹(陕西省考古研究所等《陕西眉县杨家村西周青铜器窖藏发掘简报》)。这些铜器的纹饰和功用之原理,与大克鼎大约是相同的。

波曲状(山状)连续纹样,在西周时期多个种类的青铜器上均有出现,或1层或多层,如“虢季子白”铭盘(图7c),虎簋则在器座、器身和器盖上各有1层(图7d);在瘦长的壶形器上则有多层,如陕西扶风出土的“几父壶”和“三年壶”,整个器身饰有3层(图7e-图7f),“几父壶”上的山形纹,以近似浮雕的方法塑造出,从单个山形纹来看,由多达5层的流畅线条组成,在纹饰形态上,也更像是“山”;“晋侯壶”和湖北京山苏家垄出土的波曲纹方壶除了器身上的多层,器口又分别饰有一圈6组和10组山状纹饰,前者器顶还多出1组山状纹饰高于周边,似有特别之寓意(图7g-图7h)。1993年晋侯墓地63号墓出土的立鸟人足筒形器(M63:86),底部和器身均周饰波曲状山纹,立鸟似乎站在层层拱卫的山巅(图7i);山西省曲沃县北赵村晋侯墓地62号墓出土的波曲纹虎足方盒,周饰波曲状山纹,4虎为足,1虎立于盒顶(图7j),其图式与安阳大司空墓出土的有盖青铜斝有异曲同工之妙。细看这些波曲状纹饰拓片(图8),其左右布列似乎象征绵延,单独的山头上重叠的波折曲线似乎象征山之崇高,甚至有鸟立于山峦间的场景。如果从像物的层面来理解,“波曲”一词完全无法表达其象征内涵。

河北平山战国中山国王墓出土的中山侯钺,上有铭文,大意乃是指中山侯受命于周天子,威严不可侵犯,明白无误地显示了作为宣示威权的钺,上面的三角形作为“国主山川”之山的象征纹饰(图9a)。河北灵寿古城中山国遗址出土的陶人俑拜山,不但说明了中山国人对于山的敬仰,也说明了三角形图形所喻示的正是山(图9b)。燕下都出土的大量陶器饰有和上述青铜器结构、图形特征基本相同的三角形,从飞禽、走兽出没其间来看,无非也就是我们所说的山川之境(图10)。1963年,内蒙古宁城县南山根102号石椁墓出土了一件刻纹骨板(图11),后端两排对错的复线三角纹,显然象征重叠的山岳,以此暗示画面内容中的人物狩猎和车马行进场景发生的地点。此墓属于夏家店上层文化,其时代当为西周末至春秋初之间。内蒙古赤峰市博物馆收藏的一件战国时期陶壶(图12),壶身饰满连续的三角形纹样,壶盖上则表现了3只兽类等距趴伏,间隔以象征山岳的三角形。从青铜器山状纹视觉构成上来看,这种依靠基本图形表现的单维空间图像,成为后世山水画叙事结构的基础,即其基本图形是三角形,而基本图形的上下叠加和左右排列则构成了山峦的重叠与起伏的空间。因此,从这个层面推而广之,另外一些青铜器所见的三角形纹饰,或许也与之有关联,是一种更加抽象性的基本图形,常见于战国时期的一些青铜器物上面(图13)。

本文上述关于早期山形纹饰的推测,在2019年得到了进一步地证实。《中国国家博物馆馆刊》于2019年第1期发表了李零教授的《山纹考——说环带纹、波纹、波曲纹、波浪纹应正名为山纹》,文章以大河口西周墓地1017号墓出土的霸伯山簋为线索,从器形、纹饰、铭文三方面证明,“学界习惯上叫环带纹、波纹、波曲纹、波浪纹的纹饰,其实应改叫山纹、山形纹或连山纹”。这件簋为罕见的长方形(图14a),器身是常见的波曲状山纹,器盖上则是高低间隔分布做起伏状的群山(图14b),更重要的是它的铭文直接标示了该器与“山”的关联:“霸白(伯)拜稽首,對扬井叔休,用作宝山簋,其万年子子孙其永宝用。”(山西省考古研究所等《山西翼城大河口西周墓地 1017号墓发掘》)(图14c)

在严格的西周礼制规范内,礼器的制作必须遵循基本的形制、纹饰、大小、数量等原则。春秋战国时期,诸侯的僭越意味着对于常规礼制的突破,其中一个集中的表现,就在于祭祀之器的形制、大小、纹饰、色彩等均可能在商周以来严格的礼制规范外另有发挥,礼器种类有明显的变化;而且,青铜器具的应用也不仅仅限于祭祀礼仪之用,亦成为宴飨、婚丧等重要场合的世俗之器,与日常生活密切相关的蒸饪器与盛食器的数量则明显增多。原本殷周时代较严肃规整的风格,发展到战国时期的一些小诸侯国就更加瑰丽多变了,这其中固然有铸造技术层面进步的原因(如冶铁工艺的兴起),但究其根本,变革的动力在于日常需要。由于对礼制的突破所带来的一定程度的思想解放,无形中反而促进了先秦思想、观念与艺术的极大发展,从而迎来了文化上百家争鸣的黄金时代。

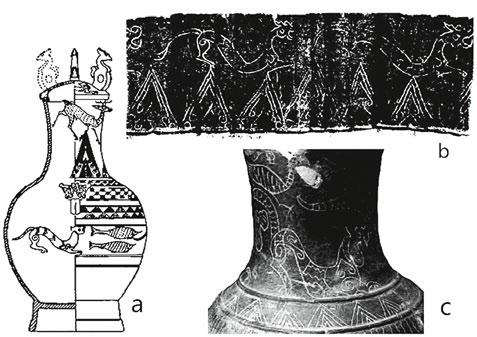

总体而言,战国时期青铜器、玉器和漆器等器物上的纹饰,尽管在基本图形上仍延续了商周以来的主题性表达,仍是围绕着对于“天”的表达和敬仰,但已不再囿于那些纯粹基于抽象性和象征性的被附有灵符功能的固定图形程式,而是多转向了重在对于人的具体现实生活的描写再现。这些画面主题,或为祭祀场景,或为水陆攻战,或为采桑,或为宴乐,或为渔猎,或为弋射,而它们的视觉结构,则仍是以由基本图形塑造单维空间为基础,两件较著名的器物是北京故宫博物院的“宴乐狩猎水陆攻战纹壶”和1965年成都百花潭中学10号墓出土的“嵌错采桑宴乐狩猎攻战纹铜壶”(图15a-图15b)。在画面构成上,此两壶拥有完全相同的结构,以整个壶身为地,上下共分4层,表现不同组别的画面内容,每层画面又根据所表现的不同的人物活动场景再作分层。这种构图方式表明,将单独的图形通过在空间上下左右的布列,形成了横向构图和竖向构图两种基本的构图方式。尽管在这种图像空间的结构里只有左右和上下,而无前后,也就是说,这是单维的维度空间,这种由移动的视点构成画面的视觉结构,是后世长卷和立轴绘画叙事结构的基础。

这种图式结构相对稳定,不会因为器形的改变而改变。河南辉县赵固镇出土的“宴乐射猎纹青铜鉴”表现了与前述相同的画面内容和结构(图16a),器身一周以单个的母题组成横向的连续画面,内容为宴乐、射猎、舟行、劳作、牧放、楼阁、鸟、植物、三角形山岳等。整体画面又根据内容之不同,上下分作2-3层不等,内底饰有同一水平线上并列的鸟、植物、三角形山岳等基本图形。在江苏淮阴高庄战国墓出土的数件圆形铜器上,皆刻有精美纹饰,如铜盘刻纹残片内壁及内底(图16b),均横向饰有房屋、牵马、人物活动、树木、三角形山岳等场景;其中,除了建筑占据整个单层空间之外,人物和树木均以象征地平线的直线分隔开,单层内每组不同的画面内容之间,不一定有必然的关联。

匜作为西周、东周时期礼仪活动时的浇水用具,纹饰通常按照流、匜身、匜底三个部分划分,匜身上的纹饰也是主体,通常再纵向分作3-5层内容,由左右排列的人、树、鸟、祭案、高台等图形构成单维的画面。1958年河南陕县后川村出土的青铜匜(M2144:7)纹饰内容分作4层,最上面一层是排列整齐的小树,最下面一层是装饰性的三角形纹,中间两层是主要表现内容;即上一层是宴饮活动,下一层是不明的人物活动、鱼、马、鸟等母题排列出来的一圈纹饰,而占据整个一至三层的是2座对称的四级高台,高台做山状,下有一面两身动物相抵,台上则有动物、鸟和树等母题,流部刻有鱼3尾。从这些匜上所饰的树木和鸟来看,其中波浪形排列的线条为水当是无疑的(图17a)。无独有偶,上述图式在淮阴高庄战国墓出土的多件器物中均可找到几乎相同之图形和视觉结构。如铜匜残件1:0138之腹内壁和流内壁上的鸟兽刻纹图,刻纹铜器残片1:0153、1:0154之内壁和铜箅形器1:113-1刻纹等(图17b-图17c),非但动物外形类似,树木的形态、台状山丘也如出一辙。辉县琉璃阁1号墓出土舞乐狩猎纹奁(图17d),经复原,高11厘米,直径15.3厘米,有盖,上有刀刻之如发丝细的刻纹,器壁上有3层,绳纹为界,上层刻鸟、树间隔排列,中层为复线三角形垂花纹,下层约占一半面积,是器身线刻内容的主体,即乐舞狩猎(郭宝钧《山彪镇与琉璃阁》)。这其中就有山林的表现,山是以近似西周波曲纹的形式表现,有折坎,也就是前文多次提及的三级或四级高台,山上则有树。

不仅在上述器物上,美国明尼阿波利斯艺术博物馆收藏的一件东汉鎏金西王母端坐饰件(图18),左右分别为青龙、白虎,其下为玄武,最下方则是一排重叠的三角形,十分形象地象征连绵的群山(昆仑)。这种近似“山”的母题表现,三角形基本图形组成的平面化视觉结构在汉代以后的图像中,如画像石、画像砖、墓室壁画、器物纹饰等,汉唐之间一直流传有序。如河南郑州市博物馆收藏的一件汉代兽纹长颈铜壶上的重叠山纹(图19a),就完全是祖述于此类山之母题;再如内蒙古鄂尔多斯鄂托克旗米兰壕出土的东汉壁画墓中的山林狩猎图(图19b)、南阳画像砖山林射猎图(图19c),乃至敦煌壁画中的北魏、西魏、北周、隋、唐等各个朝代常见的山水图像绘制方法(图19d),一直延续了这种对于山的表现的早期手法。

通过上述图像的比较研究,我们大致可得出一个从新石器时代晚期到汉魏南北朝山川图像发展的基本序列,如此山水图式形态与空间构成虽较为原始,被张彦远总结为群山如“钿饰犀栉”“人大于山”,然却不可忽略其为中国山水画形成之必备的创制基础。

有意思的是:对于青铜器纹饰中的“山”形象的研究,始于考古之风大兴的北宋。尽管宋人聂崇义“未尝亲见古器,出于臆度”(通志堂刊本《三礼图》纳兰性德序),他在其所撰的《三礼图》一书中仍对一种被称为“山尊”的青铜器做了说明:“山尊受五斗。《司尊彝》云:追享、朝享,其再献用两山尊,一盛玄酒,一盛盎齐。王用玉爵酌盎齐以献尸。注云:山尊,山罍也。《明堂位》曰:山罍,夏后氏之尊,亦刻而画之为山云之形。”其后,吕大临于宋哲宗元祐年间完成了《考古图》的编绘,其中收录了所谓“中朝事后中尊”(图20)。吕认为此尊“环颈饰以山,而腹文若龙蛇相蟠纠,谓之山尊”,从留存下来的线描图来看,所谓环颈饰以山,其“山”形与前述之“波曲纹”无异。徽宗宣和三年(1121)正月初五仿制的所谓“山尊”(图21),乃夏至日于方泽坛祭祀地祇之用(周铮《山尊考》),器身上的纹饰,就是以类似于蕉叶状的三角形基本图形为基础,器底铭文曰:“唯宣和三年正月辛丑,皇帝考古作山尊,豑于方泽,其万年永保用。”由此可見,宋人对于青铜器形制、纹饰之理解虽多有臆猜,但对于“山”之图形的把握,仍具有一定的合理性。

注释:

[1]本文初稿完成于2015年上半年,主要内容曾于2015年8月12日在台北故宫博物院作题为“汉唐之间:早期山水的观念与图像”的演讲。

[2] 谈晟广《中国山水观念与图像真原之两周时期的山川祭祀之礼》,《画刊》,2021年第5期,第98页。