“洛书河图”与“小说笔法”

2021-08-23杨小彦

杨小彦

阿城在中央美院开了一个讲座,讲解传统神秘的“洛书河图”,方法是尽量用图说话,让人们辨认图形中的相似部分,从而得出应该得出的结论。之后,他的讲座结集出版,书名叫《洛书河图:文明的造型探源》,试图揭示中国远古文化起源的秘密。

阿城是作家,书很好读,图例也多。其中难能可贵的是列举了他当年在四川一带做知青时搜集的苗族鬼师的服饰图案。他下结论说:这些图案是远古文明的“活化石”,因为其中保存了新石器时代的天象图像。阿城很自信,在“导读”中列了八条,其中第三条,称在汉学中是他“第一个”释读出天极和天极神符形。研究古代中国天文成就的是考古学家冯时先生,阿城在他的书里只一次提到这位学者,在第10页。建议大家去读他的《中国古代天文考古学》一书。

我按照阿城的建议,把冯时的书找来认真阅读。不仅一本,还把他关于这方面的过往研究都找来翻阅,才真切知道,阿城所提到的大部分结论,冯时其实已经谈到了。而且,尽管是谈到了,但结论仍然比较小心。大概是因为从事考古专业,有基本的学术训练,遵循研究的规范,所言必有证据,所以,不属于讨人喜欢的类型,和阿城迷人的写作有天壤之别。

阿城写作的迷人之处是:他用一种不经意的方式,一开始就带出了对于“洛书河图”的神秘感。开章他提到张光直先生在美国哈佛燕京图书馆的一个讲座。提问阶段,有一个长者站起来大声说:“河出图,洛出书,这个问题最重要,搞清楚了,中国文化的问题也就清楚了。”[1]然后,这人就走了。

长者,大声说话,说完就走,并不需要回答,所以,表面上是在提问,实际是在下结论,以为“洛书河图”搞清楚了,中国文化也就弄明白了。这就是小说笔法,引人入胜,把研究导向一个秘诀的破解。看来阿城是认同这位老者观点的,以为搞清楚“洛书河图”,就给中国的远古文明解了密。远古解密了,后来如何发展,自然不在话下。

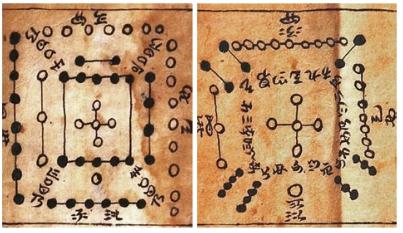

也是这个笔法,阿城在“概说”中讲了一个故事:朱子,也就是朱熹,委托他的学生蔡季通去蜀地找来两张图,一张叫“四方五位图”,一张叫“八方九宫图”,放在他的《周易本义》的开首。朱熹还对此两图做了权威的解释。阿城再联系到古代彝族的两幅图,刊于《黔西北彝族美术——那史·彝文古籍插图》中,居然和朱熹的这两幅图有异曲同工之妙。于是,阿城下结论说:“非常圆满,有来历,有根据。河图、洛书这件事情,算是底定了。”[2]

接下来是小说笔法。阿城写道,事情总有料不到的地方。原来,当年蔡季通受朱子委托,入蜀地寻找古图,找到的是三张,他悄悄留下了一张,上交老师两张。为什么留下一张?因为蔡季通认为:这才是最神秘最关键的一张,一定要私藏起来,秘不示人。

其实,冯时做“洛书河图太极”的研究时,已经提到了这一段掌故。在出版于1996年的《星汉流年:中国天文考古录》的第230页,冯时对其中的来龙去脉交代得一清二楚[3]。冯时说:最早有关这一段掌故的文字出自元代清容居士袁桷《易三图序》。袁氏指出:“后朱文公属其友蔡季通如荆州,复入峡,始得其三图焉。或言‘洛书之传,文公不得而见,今蔡氏所传书讫不著图,藏其孙抗,秘不复出。”至元末明初时,另一个叫赵(扌为)谦的学者在《六书本义》中列出了蔡季通所藏之图,叫“天地自然河图”:“天地自然之图,虙戏氏龙马负图出于荥河,八卦所由以画也。此图世传蔡元定得于蜀之隐者,秘而不传,虽朱子亦莫之见,今得之陈伯敷氏。尝熟玩之,有太极含阴阳,阴阳含八卦之妙。”[4]这些来源阿城都提到了,就是不知道是他自己单独阅读古籍的发现,还是直接来自冯时的著述。

冯时自然不是小说笔法,而是一种引述,并阐释其中的含义。在其后出版的《中国天文考古学》中,冯时重复了这一段描述,不过,比起前书,他加了这样一段话:“需要特别注意的一点是,赵氏将此图名为‘天地自然河图,虽然比较注文中的‘天地自然之图,‘河字可能是个错字,但是在后来很多学者的著作中,确实将这幅‘太极图称为‘河图。”[5]冯时由此图而联想到古彝族文献《玄通大书》中的“宇宙图”,那是描绘有一条龙蛇盘旋的图案,显然是“太极图”的来源。阿城所引古彝族图案则来自贵州人民出版社1993年出版的《黔西北彝族美术》。经过论证,冯时明确指出:“‘太极图就是‘河图,它的本来面目终于被揭破了。”至于“活化石”之说,是典型的现代词汇。当初袁桷在《易三图序》中已经表明:“时尝言河洛遗学多在蜀汉间,古士大夫闻是說者,争阴购之。”[6]所提之“遗学”,恰为今日之“活化石”。

不过,阿城的小说笔法却提醒我们,或许古人的观念究其根本也是一种“小说”而已,和今日之“科学研究”的确是两码事。

蔡季通寻得的“天地自然河图”,究竟神秘在什么地方,以至于让他要特别珍藏起来,而不拿给老师朱熹去使用?蔡本人后来也没有披露过这张图,显见他的乐趣就是“秘不示人”而已。为什么要“秘不示人”?袁桷和赵氏都语焉不详。大概觉得不需要解释,“秘不示人”足矣,干吗还要做多余的解释?!至于蔡氏此图来自何方,赵氏已经点出来了:“世传蔡元定得于蜀之隐者。”这是个什么隐者、为何方人士、隐居若何,全不得知。至于具体获得此图的过程,就更加没有细节了,完全不像秦末张良从一“老父”那里讨得一册《太公兵法》,顿时智慧超群,成功地协助刘邦获得天下,建立了汉朝。当然,张良获得此书,也是很有一番折腾的,要一而再、再而三地受辱,最后方成正果。正果之后,“老父”像是完成了任务,不知所终,史书对此也没有蛛丝马迹可考[7]。

冯时的工作是揭秘,通过现代天文学的帮助,试图揭开远古文明的面纱,还它一个清晰的面容。阿城大概也是秉持此一立场,用通俗的语句,简单明了地阐述“洛书河图”的含义,定义古苗和古彝自古就有的图案的正确意思。今人如我,读之爽快,不复为“神秘”而大伤脑筋,更不用以讹传讹,在原来的“神秘”之上再增加“神秘”的彩云。

不过,小说笔法仍然迷人。古书没有给出根据,但也正因为这样,我们才会产生联想。

蔡季通学问一定不错,尤其精通“易学”。《宋史·蔡元定列传》云:“闻朱熹名,往师之。熹扣其学,大惊曰:‘此吾老友也,不当在弟子列。遂与对榻讲论诸经奥义,每至夜分。四方来学者,熹必俾先从元定质正焉。”“熹尝曰:‘人读易书难,季通读难书易。熹疏释《四书》及为《易》《诗传》《通鉴纲目》,皆与元定往复参订。《启蒙》一书,则属元定起稿。尝曰:‘造化微妙,惟深于理者能识之,吾与季通言而不厌也。及葬,以文诔之曰:‘精诣之识,卓绝之才,不可屈之志,不可穷之辩,不复可得而见矣。”“其平生学问,多寓于熹书集中。”[8]朱熹对蔡季通的评价是不错的,委派他入蜀寻找古图也就顺理成章、理所当然了。只是,聪明的蔡季通还是多了一份心思,留下一图没有呈递。他应该是一眼看到了这一“河图”的特殊意义,给乃师用,不如自己来用。

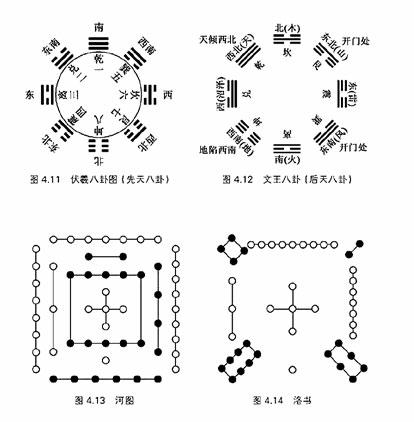

按照冯时的研究,所谓“洛书”,指的是“四方五位圖”和“八方九宫图”,以黑白圆点组成图形,白点主阳,黑点主阴。为了更好地解释其中的含义,冯时举出安徽含山凌家滩出土的一件新石器时期的玉器文物“玉版玉龟”为例,尤其是玉版上的“八角图形”,结合同一时期出土的各种文物上的类似图形,点出了其中数字的含义,而目标则直指“太一”。冯时解释说:这个“太一”,今天看来,也就是远古的北极星,体现了一种“太极信仰”。

蔡季通为什么留下的是有龙蛇状的“河图”,而呈递给朱熹的则是具有数字性质的“洛书”?他肯定认为图比数更重要,更接近某种神秘的内核,否则就一定不会留下来。这个谜,从小说笔法来看,有继续进行有趣的虚构前景。

至于“洛书河图太极”与古苗古彝使用至今的神秘图案的关系,冯时也做了尽可能详尽的论述。在阿城这里,他则加入了他的青春经验,让这一层关系蒙上了诗意的气氛,同样让人遐想不已。

注释:

[1]阿城《洛书河图:文明的造型探源》,中华书局,2014年,第1页。

[2]同上,第5页。

[3]见冯时《星汉流年:中国天文考古录》,1996年,四川教育出版社,230页。

[4]引文均来自冯时《星汉流年》一书的第230-231页。

[5]冯时《中国天文考古学》,中国社科出版社,2017年5月第3版,2020年3月第6次印刷,第492页。本书完成时间是1998年,第1版为2001年。

[6]同注释[3],第230页。

[7]事见《史记·留侯世家》所记。

[8]见《宋史·列传·蔡元定》,《二十四史》,中华书局,第3277页。