时间与自然:女性艺术研究机构瑞士苏施美术馆

2021-08-23印帅

印帅

2019年1月,由波兰企业家、当代艺术收藏家G.库尔奇克(Graz·yna Kulczyk)资助的一个新型展览实验平臺——瑞士苏施美术馆(Muzeum Susch)开馆。苏施地处瑞士东部,位于通往瑞士阿尔卑斯山恩加丁山谷的古代朝圣路线上。美术馆的建筑部分属于一座1157年在弗吕埃拉山口后建立的乡村修道院;另一部分来自19世纪在自然存在的山区水源之上增建的一座酿酒大楼。因此,我们对这个地方的阅读和感知是模糊的:它既有修道院空间带来的宗教感,同时也包括了地理自然环境所赋予的历史感[1]。

瑞士建筑师查斯珀·施密德林(Chasper Schmidlin)和卢卡斯·沃尔米(Lukas Voellmy)接受了美术馆的委托,对建筑进行了修复和扩建。整个项目从平衡建筑历史与自然环境出发,为当代艺术博物馆建立了空间,同时也将建筑可能的影响降到最低。原先的修道院空间变成了知识生产的场所,让美术馆天然赋予了观众解读空间背景的可能,并渗透到许多地方的建筑中,成为其中的一部分。

为了满足美术馆的容纳要求,现有建筑被巧妙地修复并重组为复杂的形式。重新规划的美术馆拥有超过1500平方米的画廊空间、馆藏空间、临时展厅以及其他功能空间,用于展览和实验演示、表演、会议、讲座和活动以及驻地项目等。

库尔奇克曾经在采访中说,在她看来,美术馆应该是一个公众可以进行现代朝圣的地方,这与苏施的修道院历史天然重合。她坚信,任何数字化的存在都无法取代一个地方的实际体验,特别是像在苏施这样似乎具有神秘能量的地方。面对雄伟的阿尔卑斯山,人们的常识似乎消失了[2]。

现年70岁的库尔奇克可以说是波兰最成功的女商人。自1989年以来,库尔奇克活跃在国际房地产和开发市场,她的很多项目都与文化创新结合。早在20世纪70年代,库尔奇克就已经开始有选择地收藏艺术作品,在她获得商业成功的同时,库尔奇克也成了当代艺术收藏领域坚定的支持者。同时,她致力于支持女性创作,并且积极参与改善女性艺术家和艺术创作在当代艺术中的位置:2012年以来,库尔奇克成了泰特国际理事会和俄罗斯及东欧收藏委员会的成员;2015年她加入了纽约现代艺术博物馆现代妇女基金委员会董事会;此外,她已担任华沙现代艺术博物馆董事会成员近10年时间。

在这样的背景下,苏施美术馆成立之初,库尔奇克就同时在内部启动了一项女性主义艺术研究计划,致力于宣传女性艺术家的艺术宣言和前卫理论。在她看来:艺术历史叙事仍然重申了一种信念,即前卫运动和环境中的艺术语言范式主要由男性艺术家制定。这一信念不断忽视、削弱女艺术家对历史的贡献。在这些霸权叙事中,前卫的“灵韵”和“才华”过去和现在都被视为男性智慧和天才的特权与堡垒;但实际情况要微妙得多,也更复杂。前卫运动中的女艺术家——她们经常发现自己处于男性妻子和家庭职能者的位置——她们不仅是最传奇的艺术家团体和运动的联合创始人,还制定了知识概念,这些概念推动和激进化了历史上这些重要的时刻。然而,女性艺术家的概念和想法经常出现在私人信件、笔记本和期刊的“次要”文学形式中,或与合作伙伴一起进行的集体写作活动中。重新将这些被隐去的线索置于聚光灯下,有助于瓦解固有艺术史描述中的缺失和武断。

为此,苏施美术馆与巴塞尔FHNW艺术与设计学院艺术学院合作,院长、西班牙策展人和艺术史学家丘斯·马丁内斯(Chus Martinez)与其他学者合作开发了女性艺术数字图书馆;2019年的开馆展,美术馆邀请了泰特策展人卡西亚·莱德兹(Kasia Redzisz)策划了展览“凝视男性对女性的凝视”(A Woman Looking at Men Looking at Women),正式拉开了女性艺术研究展览的序幕;随后,汉斯·奥布里斯特(Hans Ulrich Obrist)与梅利莎·布兰奇弗劳尔(Melissa Blanchflower)在此共同策划了20世纪十分重要的女性艺术家艾玛·昆兹(Emma Kunz)的回顾展;曾担任MoMA媒体与行为艺术部负责人的萨宾·布赖特韦泽(Sabine Breitwieser)策划了美国女艺术家卡罗里·施妮曼(Carolee Schneemann)的展览……这一系列的展览、事件都在不断明确和坚实研究的步伐。

2020年初爆发的新冠疫情,使得整个欧洲的文化生产工作陷入困境。尽管苏施所在的大区并未直接受到影响,然而旅行移动的受限,却还是让苏施美术馆不得不重新考虑其与公众的关系。这对于苏施这座与自然空间、公共空间紧密结合的美术馆来说,无疑是一个巨大的挑战。尽管库尔奇克在几个月之后的采访中仍然对新冠的事实心有余悸,但在我看来,她同时也十分明确她的使命与目标:

“美术馆大门在封锁期间关闭,在我们身体被禁止的情况下,孤独的数字体验和交流已成为博物馆参观的重要替代品。虽然我们被迫在网上‘存在——我致力于通过虚拟解决方案提供持续的可访问性——但我认为这些替代方案永远不会全面取代面对面的艺术体验。我们不知道另一边的艺术世界会是什么样子,也不知道谁会活下来。艺术画廊专业委员会的报告显示,法国三分之一的画廊面临永久关闭的风险,国际博物馆理事会报告称,十分之一的博物馆可能不会重新开业。

但亲自观看艺术总是很重要的。面对面的艺术体验可以体现在发现新艺术品和艺术家的偶然性上——这在虚拟回声室中几乎是不可能的,这些回声室反映了我们要求看到的东西,而这通常是我们已经知道的。整个文化生态系统的可持续性依赖于艺术、思想和人之间的联系。这些结构的崩溃不仅对市场,而且对整个系统构成了生存威胁。买卖艺术品是艺术界的重要组成部分,无论我们如何判断卖家和买家的意图,它都需要持续下去。”[3]

疫情的大背景下,“线上展览”几乎成了唯一的展出形式。一时之间,“云策展”成火热的名词,技术的发展似乎为我们带来了快速的解决方案。但是艺术行业的工作者应该自问:如果“线上”是解决展览的一个答案,那么问题究竟是什么?真的是一种迫切展示研究成果的渴望,还是在信息不断累积的商品社会中力求自保,在一轮又一轮的洗牌中努力不失去自己的曝光?

幸运的是,瑞士比预想的更早解除了封锁,展览和研究工作逐步恢复。

2021年6月,意大利策展人马可·斯科蒂尼(Marco Scotini)策划的展览“劳拉·格里西:时间的标尺”(Laura Grisi:The Measuring of Time)在苏施美术馆开幕。疫情并没有影响美术馆的方向,反而使展览摆脱了原先的时间规划(原定于2020年秋季举办),得到了更多的研究时间。那么问题究竟是什么?策展人在疫情的背景之下,从艺术家的工作出发,在历史档案研究中给出了看法。

1969年,劳拉·格里西创造了一个完全白色的立方体房间。理论上这无非是一个空间的纯包围圈。在墙上,白色荧光反射波长增加了发光辐射,而一根更强的细霓虹灯管环绕着房间的整个周边,突出了墙壁、天花板和地板的接合处。没有给空间任何形式的欲望,更没有给空间内部任何形象下定义的欲望。環境中的微光并不是任何物体的标志,正如艺术家所说:它的体积只减少了1立方厘米。事实上,它产生的效果是墙壁的非物质化,将空间转化为一个未定义和无限的场所;换句话说,失去了一个框架。那些穿过房间的观众看不到任何图像,也看不到任何其他东西,以至于人们可能会认为这里除了缺席什么都没有[4]。

然而,霓虹灯白色(透明)的灰尘弥漫在环境中,定义了一个既致密又难以捉摸的身体。除了“空”的标志之外,这种逃避表象的空气物质更像是一种媒介,通过它,一切都可以变得看得见、摸得着、听得见——除了它自己。很可能,由于过于明显,这种对一切事物的无形支持总是被忽视、忽略,从我们的思想中移除。在这个地方,是什么如此神秘,以至于它的基础从视野中消失了?

可以被感知却不显现自身的元素不是别的,正是空气——这种不明显的资源,是艺术家在20世纪60年代到70年代之间,通过逐次逼近、对原作的不完美翻译来处理的主题:从未提供过材料模型或复制品。艺术家很清楚空气是不可客体化、不可定位、不能被简化的一种存在:如果不是以它被遗忘为代价的话。从这个意义上来说,她的整个作品似乎只是一场巨大的努力,以说明所有“可能”的广度、无限的性质,潜移默化,以及无尽的扩散。然而,她的实践脱离了精确的约束、矛盾的空白、不同的语言和符号限制,脱离了所有导致男性和西方理论主席团统治自然和遗忘空气的知识。

空气在任何地方都是一种无限可用的介质,具有女性的气质。最重要的是,作为有机存在和感官经验的基本元素,劳拉·格里西给大气空间,给它压力、温度、蒸发、凝结的变化空间。更确切地说,它代表了艺术家使用大气作为空间发生器的所有例子中的一个,产生了一系列的环境;在这些环境中,自然现象被人为地再现并从展览空间的外部转换到内部——所有这些都是对它在不同纬度遇到的气候条件的不同影响的反应。

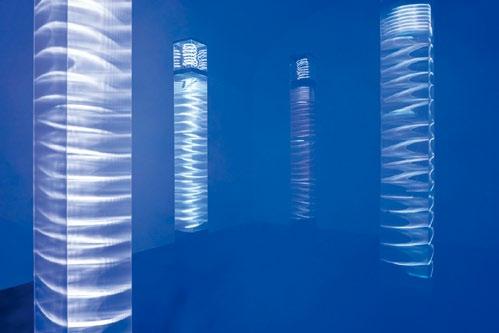

《风》是格里西1968年在罗马乌龟画廊(L a Tartaruga)参加“展览剧场”(Teatro Dellemostre)创作的艺术作品,也是同年其创作的16毫米黑白电影的核心。1969年,在罗马另一家画廊的庭院里,首次呈现了“雾”和“霓虹灯柱”营造的迷幻氛围;另一自然元素——“雨滴”则出现在格里西在巴黎美术馆的个展中。格里西在视觉、听觉和感官效果中想象的是空气的中间性,因此彩虹在一个房间里重现了“无色的空气穿过的所有光谱颜色”。在她1970年的个人画展上,折射是通过光线和将金属管插入圆形透明水池中来实现的。

这些作品形成了格里西于1970年在米兰制作的“光+热=混合时间”(Luce + Calore = Tempo di Fusione)的环境。她甚至在采访中提到了下一步的计划——“还会有冰雹,以及空气的凝结和冷却”,只可惜因为各种原因最终并未成型。

“我不想让空气、土壤或水成为物体。我想重现自然现象的体验。”[5]对格里西来说,空气既不是艺术对象,也不是科学知识的专有主题,而是一种更广泛的重要的共享媒介,是两个主体之间看不见的致密空间,把整体与自身联系起来。正是流动的外壳使事物保持活力并使它们变得可识别,这使得它们每次都被认为是不同的和单一的,避免了赋予它们明确的含义或编码。

女权主义理论家卢斯·伊里加雷明确地谈到了这个问题:“空气难道不是我们作为凡人居住的全部吗?有没有比空气更广阔、更宽敞甚至更宁静的居所?除了在空气中,人类还能在其他地方生存吗?然而,这里的问题又加倍了。鉴于呼吸是存在的明确条件,为什么呼吸的重要功能应该保留在格里西与空气的接触之外?除了声音之外,还有什么迹象表明呼吸是直接散发的吗?它的紧迫性?”

因此,从文献和历史出发,重读劳拉·格里西的艺术为我们提供了双重机会。一方面,从现代主义和男性导向的史学的霸权和普遍叙事中的规范里解放出来;另一方面,迫使我们重新认识空气作为一种空间形式与女性主义运动之间的内在联系。我们可以列举出许多有着共性的案例:朱迪·芝加哥(Judy Chicago)的《大气》(The Atmospheres,1968-1971)系列、玛丽亚·诺德曼(Maria Nordman)的《云城》( City of Clouds,1968)、特蕾莎·伯加(Teresa Burga)的《空气的结构》(Structures of Air, 1970)、玛丽娜·阿布拉莫维奇(Marina Abramovic)的《节奏4》(Rhythm 4,1974)等。

在这个意义上看,苏施美术馆成为女性艺术研究中心也许不是一个偶然,在时间和自然的双重作用之下,这座瑞士东部的小镇也许真的能够,或许已经在提供一种颠覆主流叙事的艺术史视角。正如馆长库尔奇克曾经说的那样:“我确信未来的美术馆更有可能向外而不是内部封闭发展。”

参考资料:

[1] 瑞士苏施美术馆网站:https://www.muzeumsusch.ch

[2]总结自采访《我建立了一个“慢观看”的美术馆》(I Founded a Museum to Encourage Slow Looking at Art. Heres Hoping This Moment Will Encourage All Viewers to Do the Same):https://news.artnet.com/opinion/ grazyna-kulczyk-muzeum-susch-recovery-1852734

[3]同上。

[4]参考文章《空气储备——劳拉·格里西与无尽的秩序》(A Reserve of Air: Laura Grisi and the order of the imponderable),作者:MarcoScotini

[5]同上。