艺术、空间与情感:格里茨与回声实验博物馆

2021-08-23裴钊

裴钊

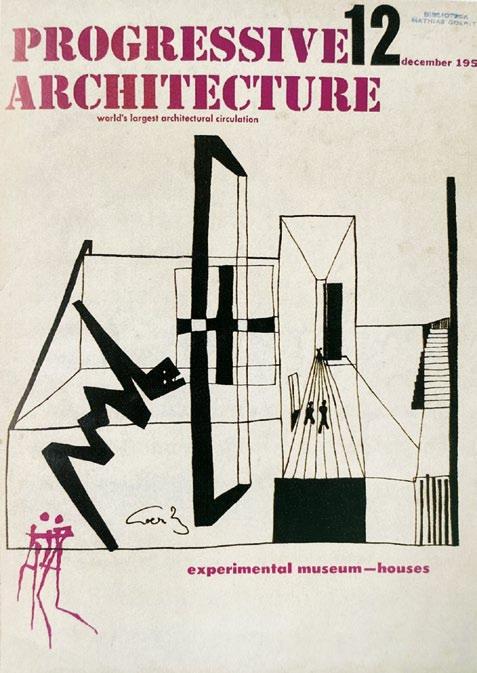

20世纪50年代,记者安妮塔·布伦纳(Anita Brenner)在《艺术新闻》中写道:“墨西哥文化界的两大阵营——自由主义者和教条主义者正在进行一场全面的战争,围绕着一个叫回声实验博物馆(Museo Experimental El Eco,1953)的地方和一个叫马蒂亚斯·格里茨(Mathias Goeritz)的特立独行者。”这段话让人不禁发问:一个小建筑如何承载这样的意义?而这个建筑的设计师又是什么样的人?本文将通过回溯20世纪50年代墨西哥艺术的这段历史来讨论彼时彼地艺术与空间的关系。

20世纪50年代的墨西哥文化状态

20世纪20年代的墨西哥国内革命给现代艺术和建筑带来了源源不断的动力。革命后,墨西哥哲学家、作家和教育家何塞·巴斯孔塞洛斯(José Vasconcelos,1882-1959)就任墨西哥國立自治大学校长,同时在新政府中担任教育部长一职,并于1925年出版《宇宙种族》(La raza cósmica)一书,认为未来的拉丁美洲人将是一个新的宇宙种族,而传统的种族和民族观念将被人类共同命运体所超越。为了推行这种理念,他邀请墨西哥最著名的艺术家迭戈·里韦拉(Diego Rivera)使用艺术手段将宇宙种族和革命理念传达给墨西哥平民大众。此后,里韦拉和一批杰出的墨西哥艺术家共同推动了墨西哥壁画主义运动,在公共建筑上使用壁画,以象征手法表达人物与事件,配合以浓郁的本土色彩和具象形式展开与底层大众的交流。1940年后,墨西哥出现了一个迅猛的建筑发展阶段,这里的主要原因是:第一,二战期间墨西哥经济政策彻底转向资本主义经济模式;第二,墨西哥城高速城市化的带动。这个时期,政府资助的壁画主义建筑项目快速增加,公共艺术不仅成为墨西哥文化的核心议题,也成了墨西哥不同政治力量角逐的主要场所之一。20世纪50年代初,墨西哥国家美学争论集中在了墨西哥国立自治大学(UNAM)的大学城项目上,因为这是作为墨西哥总统阿莱曼6年任期的一个文化纪念。虽然参与这个项目的建筑师和艺术家都致力于将艺术融入新大学校园的建筑之中,但主张的方法却截然不同:以里韦拉为代表的的墨西哥壁画主义“三巨头”,主张采用具象的艺术语言,以壁画和雕塑形式来装饰建筑的外立面,使用一种清晰的、说教式的图像语言,延续早期进步主义的革命愿望;而另一种则反对这种现实主义形式,他们认为这与现代主义的形式不相容,主张采用抽象的造型语言与建筑相结合,这批艺术家的代表人物是墨西哥艺术家卢非诺·塔马约(Rufino Tamayo)和危地马拉艺术家卡洛斯·梅里达(Carlos Merida)。

二战后,文化,特别是艺术和设计,扮演着重要的角色,在美苏之间,以及其盟友之间不断摇摆,涉及政治、经济和宣传等方面。一般来说,现实主义和学院传统在社会主义国家中盛行,而抽象主义则流行于资本主义国家之中。此时,艺术变成了两条路线的选择。但刚刚来到墨西哥的德国艺术家格里茨认为,尽管墨西哥两派艺术家的艺术意义和意图有所不同,却都是在新建筑上添加的“装饰”,本质上并没有什么不同,因此他提出了第三条道路。

格里茨1915年出生于但泽市的一个德裔家庭,在柏林度过了他的童年,在求学阶段接受了系统的德国艺术史教育,于1940年获得博士学位。1941年,他受雇于德国学院(Deutache Akademie),作为教员前往西班牙以及西班牙控制下的北非。1942年,他和一位德国移民玛丽安·加斯特(Marianne Gast)结婚,她是德国学院的一位摄影教师。1945年德国投降后,格里茨定居西班牙南部,以现代艺术家身份从业。1949年,这对夫妇移民到墨西哥,在瓜达拉哈拉大学建筑学院任教。1953年格里茨迁移到墨西哥城直到1990年去世。在艺术研究中,格里茨一直坚信人文抽象主义——与具体艺术(Concrete Art)和几何艺术(Geometric Art)相反,在原子时代对保留伦理价值依然具有重要的作用。1948年,格里茨曾在西班牙创立过一个艺术学派,关注一种根植于自然的综合抽象艺术——特别是史前艺术,希望据此创造出一种新的艺术以便孕育新人类。这个理念是格里茨一生艺术实践的核心,在墨西哥,他以艺术家、评论家、艺术理论家和雕塑家的身份参与到活跃的建筑圈子,最终提出了一份建筑宣言,并以一个实际项目来论证自己的理论。

回声实验博物馆与《情感建筑宣言》

1952年,格里茨与墨西哥城商人丹尼尔·蒙特(Daniel Mont)相遇,在他们的讨论中,格里茨构想出了一个场所——回声实验博物馆。在这里,现代艺术作品,包括绘画和雕塑以及音乐、舞蹈和戏剧,将在真实的空间和时间里被创造出来,即艺术家将在现场观众面前展示并完成艺术创作,而参观者购买食品和饮料将为项目提供收入来源。这种依赖私人而非政府支持的做法,后来使得项目陷入墨西哥城的艺术风暴中心,考虑到早期墨西哥的公共文化项目都是依赖政府资助完成,保守的艺术家认为这种经济独立的文化尝试是一种美国式文化的入侵,或者一种反共产主义的宣示。而事实上,这种独立的经济运营模式正是艺术自由创作的基础,从某种意义上讲,格里茨看到了战后商业介入艺术的趋势。尽管格里茨从未独立设计过一座建筑,但蒙特依然相信格里茨的理念会在艺术和商业两方面取得成功,因此,格里茨不仅被赋予完全自由的权力去设计建筑,而且还可以自由委托其他艺术家参与设计。

刚建成的回声实验博物馆建筑以一种挑衅的姿态出现在当时的墨西哥城:现代而裸露的黑色外墙显得厚实、粗糙和体量巨大,内部则是一个紧凑、迷宫般的、没有任何直角的空间。从街道上,人们只能看到一道黑色外墙,这道墙的一侧有一扇宽大的钢门作为入口。进入建筑后,逐渐变窄的走廊地板、带坡度的地面、以及倾斜的天花板形成一个向后变窄的透视空间,将走廊空间在视觉上拉深。走廊尽头处突然出现一个超过10米高的开放空间,以及一面狭窄的、独立的、比例高耸的黑墙,营造出一种上升的感觉。这个空间面向天井的一面墙上有一个巨大的十字方窗,从这里可以看到天井临街的角落矗立着一个黄色高塔。格里兹称其为“雕塑元素”,象征一束进入建筑的阳光。整个建筑的色彩被限定为白、灰和黑三色,只有庭院中这个高塔被漆成“一缕阳光”的黄色。

黄色高塔背后隐藏了一个小门,允许人们直接从主入口进入天井,这里有一个格里茨设计的“造型诗”雕塑,参观者有机会“阅读”它两次:一次是在进入时,另一次是在完成了建筑空间的转换旅程后。在回声实验博物馆的实验中,格里茨没有努力将绘画或雕塑叠加到建筑上,就像电影海报或挂在宫殿阳台上的地毯那样,而是把建筑空间看作一个巨型雕塑,但又不是高迪的浪漫主义或德国或意大利新古典主义建筑那样。例如,天井中的“蛇”作为雕塑的同时,又是一个功能性的结构(芭蕾舞演出的背景),与平坦的墙壁相连接并赋予其运动感。《蛇》是他的第二个纪念性雕塑,从哥伦布时期的原始主义“石质”出发,格里兹转而采用工业方法制作的雕塑,跨越并激活由不规则角度的高墙形成的合院空间,也被黑人芭蕾舞团的舞者用作道具或布景。

1953年,回声实验博物馆尚在建造过程中,格里茨对外发表了《情感建筑宣言》(Manifiesto de la Arquitectura Emocional),这个宣言不仅是一种新的建筑理论,而且描述了如何建造回声实验博物馆,如何创造一种新的建筑语言。“我们相信我们的时代充满了巨大的精神疑虑,”格里茨写道,“回声实验博物馆的尝试……实现整合造型艺术,以使现代人得到最大的情感。”他对艺术和建筑角色的理解,是通过诉诸情感来改变体验主体,让艺术对社会空间和关系具有某种批判性和变革性。这种主张直接源于他对当时墨西哥艺术的批判,首先,针对一种直接而毫无疑问的意识形态立场(在他看来,这是壁画主义运动的特征),其次,反对一种日益国际化的形式语言。

在《情感宣言》中,格里兹借用了格式塔心理学对建筑空间和形式语言进行了描述:“建筑的地板上几乎没有九十度角,有些墙一端很薄,另一端较厚。人们一直在寻找一种奇怪的、几乎无法察觉的不对称性,这种不对称性在任何脸、任何树、任何生物中都能观察到。这里没有令人愉快的曲线,也没有尖锐的整体,回声实验博物馆被设想为一个格式塔:一个组合体。”为了说明这种特殊的体验空间,他绘制了很多草图,以图解和抽象绘画的方式来说明建筑空间。而对于建筑里大量的艺术装置,格里茨则明确拒绝参考任何人的尺度,强调不能以理性理解这些作品的时间和结构,而需要以现象学方式体验,其目的是挑战艺术作为一种被动接受和宣泄沉思的感知和功能。当这样的空间和艺术作品融合在一个建筑中后,“这个建筑是一种实验,目的是再次从建筑中创造出人的心理情感,而不是落入空洞的戏剧性装饰主义。它想成为一种自由的创造性意志的表达,在不否定‘功能主义的价值的情况下,试图将这些价值归入现代精神概念。”

1953年10月蒙特突然死于心脏病后,回声实验博物馆新的投资者不愿意按照格里茨的思路执行,很多艺术品和装置也没有完成。当博物馆终于在1955年开张时,新主人将其变成了一家餐馆和酒吧,并对建筑进行了修改,以增加商业吸引力。尽管发生了这些变化,回声实验博物馆仍然是墨西哥20世纪世纪中期重要的新艺术空间,因为格里茨在1953年和1954年精心拍摄了许多黑白照片,这些照片记录了他理想中建筑的形象,表达了他的设计理念。

此外,格里茨对于墨西哥现代建筑的影响集中体现在格里兹与墨西哥建筑师巴拉甘的恩恩怨怨之中。尽管他们的友谊因卫星塔项目的创作权而分裂,但两人对于彼此在艺术方面给予的启发在各种场合都加以肯定。格里茨承认巴拉甘在回声实验博物馆设计上对他的帮助;同样,巴拉甘发表普利兹克获奖感言时,指出“建筑师必须知道如何看。我的意思是,以这样一种方式来看,视觉不能被理性分析所掌控,我们必须以格里茨的观看之道来理解视觉,抵抗功能主义的理性,而诉诸情感。”这显然是格里茨《情感建筑宣言》的另一种版本。在1976年纽约现代艺术博物馆(MoMA)关于他作品的展览目录中,巴拉甘將他的房子定义为“一座情感建筑”,并重申了格里茨的立场:“我相信‘情感建筑。建筑应该因其美而打动人,这对人类来说非常重要;如果对于一个问题有许多同样有效的技术解决方案,那么能给使用者以美感和情感的就是建筑。”

结 语

回声实验博物馆被艺术史研究者认为是墨西哥现代艺术的一个转折点,以及国际冷战意识形态冲突在墨西哥艺术界的一个折射,更是墨西哥战后建筑理念变革的一个象征。无论这样一个小建筑是否可以承载如此宏大的意义,但在我看来,格里茨在墨西哥城确实创造了一个现代艺术的祭坛——回声实验博物馆。人类最早的综合艺术展示空间就是祭坛,手工艺艺术、音乐、舞蹈、诗歌等可以说无不源于祭祀。在祭坛上,最早的艺术被生产和展示,更重要的是,激起现场观者的情感,甚至通达天地的情感。而这正是格里茨希望达成的艺术效果,如果考虑到他曾在西班牙从事原始艺术的研究,以及对墨西哥前哥伦布时期的印第安艺术的学习和模仿,那么这样的想法就更加自然了。