针灸结合推拿按摩治疗周围性面瘫的临床疗效

2021-08-23李英燕

李英燕

摘要:目的:探讨针灸结合推拿按摩治疗周围性面瘫的疗效。方法:本研究纳入2019年6月~2021年6月我院30例周围性面瘫患者,分组采用随机数字表法,其中推拿组15例患者单纯予以推拿按摩开展治疗,联合组15例在推拿组基础上实施针灸疗法,比较两组疗效。结果:联合组患者治疗后House-Bmckmann分级(H-B)及面部残疾指数量表(FDI)各项评分均优于推拿组;联合组总有效率高于推拿组;联合组治疗后各项中医证候积分均低于推拿组,差异有统计学意义(P<0.05)。结论:针灸+推拿按摩疗法开展后,可显著改善周围性面瘫患者的中医证候,并有效恢复其面部神经功能,促使临床疗效全面提升。

关键词:针灸;推拿按摩;周围性面瘫

【中图分类号】S853.61 【文献标识码】A 【文章编号】1673-9026(2021)08-181-01

周围性面瘫属于临床高发的面部神经性疾病,其主要指受带状疱疹病毒感染、自主神经功能不稳、受寒、流行性腮腺炎等因素影响患者面部神经营养血管出现痉挛,导致其面神经因缺血、水肿而发病[1]。本病患者通常以无法完成面部动作(如抬眉)、口眼向一侧歪斜等为主要临床表现,这种面部表情肌群运动功能障碍对患者的日常生活、工作及社交均造成极大的影响[2]。本研究对我院周围性面瘫患者开展针灸+推拿按摩治疗,分析联合干预方案的疗效,内容如下。

1.资料与方案

1.1一般资料

选取2019年6月~2021年6月我院收治的30例周围性面瘫患者为观察对象,根据随机数字表法分为2组,各15例。推拿组男女比例10:5,年龄19~64岁,均值(41.57±3.86)岁;联合组男女比例9:6,年龄18~65岁,均值(41.54±3.89)岁,以上一般资料(P>0.05)。

纳入标准[3]:均符合周围性面瘫临床诊断标准;病程均小于7d;均知情同意加入;本次研究经医院伦理委员会批准。

排除标准:晕针者;中枢性面瘫者;对针灸或推拿按摩不耐受者;精神异常或配合度较差者。

1.2方案

推拿组:患者摆放仰卧位,嘱其全身放松,操作者沿患者面部神经走向采用一指推法对前额及面颊部位实施推拿,循面部经络穴位予以反复推拿;再以指柔法在各个穴位实施揉推,以患者自觉有酸胀感为宜;最后采用分推法,双手沿患者前额向眉中、迎香、人中、承浆及地仓等处开展揉抹推拿,推拿时长每次为20mi,注意力度轻柔且有效。

联合组:选取牵正、风池、合谷、翳风、气海、四神聪、太阳穴、三阴交、足三里为主穴;攒竹、地仓、颊车、阳白为配穴,经常规消毒后选用一次性无菌毫针实施斜刺,采用平补平泻手法,得气后将成功燃烧的艾柱置于针柄处,实施30min艾灸,1次/d,连续开展5d后暂停2d再次开展治疗,治疗共开展14d。

1.3观察指标

(1)运用House-Bmckmann分级(H-B)量表评价面神经功能,分值越小患者面部恢复情况越佳[4];面部残疾指数量表(FDI)评估面部缺损情况,主要包括由躯体功能(FDIP)与和社会功能(FDIS)两方面,FDIP分值越高患者躯体功能越佳,FDIS分值越高患者社会功能越差[5]。(2)疗效:显效:面部静止时呈对称状态且张力正常,口轻度不对称、眼在用力情况下能够完全闭合;好转:面部静止时张力正常,两侧面部呈无损害性不对称,上额运动微弱,口呈现明显不对称状态;无效:恢复情况未达上述标准。总有效率=(显效+好转)/总例数*100%。(3)按中医证候积分测评标准对患者口眼喎斜、眼裂增大、眼睑闭合不良、鼓腮漏气及额纹消失等证候实施评估,患者证候越严重,积分越高[6]。

1.4数据处理

运用统计软件SPSS 21.0行t检验和x2检验,()表示计量资料,[n(%)]表示计数资料,P<0.05为差异有意义。

2.结果

2.1面部神经功能及缺损程度

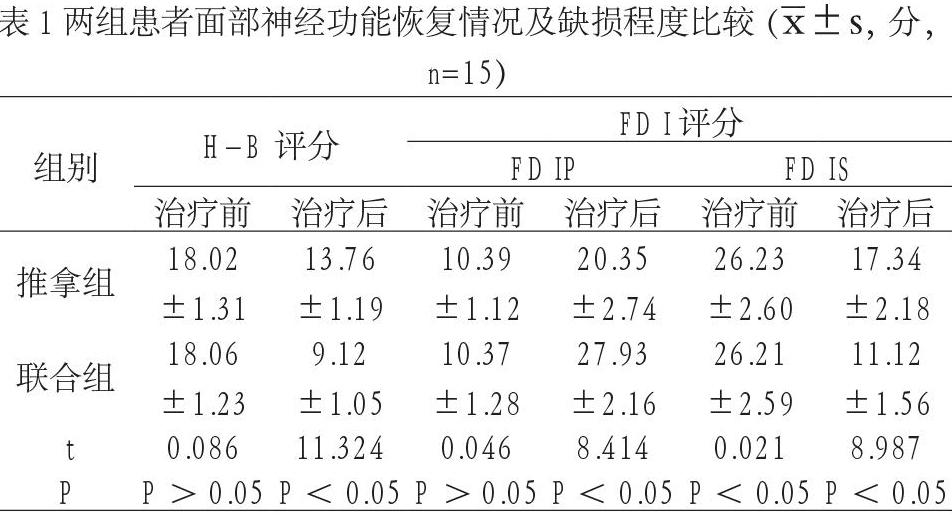

两组治疗前面部神经功能及缺损程度比较(P>0.05),联合组患者治疗后H-B评分及FDI量表中FDIP、FDIS评分均优于推拿组(P<0.05),如表1所示:

2.2疗效

联合组总有效率高于推拿组,差异有统计学意义(P<0.05),如表2所示:

2.3中医证候积分

两组治疗前各项中医证候积分比较(P>0.05),联合组患者治疗后口眼喎斜、眼裂增大、眼睑闭合不良、鼓腮漏气及额纹消失等证候积分均低于推拿组(P<0.05),如表3所示:

3.讨论

中医将周围性面瘫归属“口眼喎斜”范畴,其病理病机为机体正气不足,致使络脉空虚、卫外不固,再加上外感风邪,造成面部经气阻滞、筋脉失于濡养,最终会纵缓不收而发病[7]。既往常规开展的推拿按摩疗法通过刺激面部肌肉,以产生活血、祛瘀、消肿的功效,可有效改善患者肌肉麻痹程度,有助于水肿吸收及代谢,以缓解临床症状。但其单一应用效果并不显著,故临床又提出配合针灸开展联合干预方案。

针灸属于临床常用的中医特色技术,其中针刺通过适当刺激面部脉络,可对患者面部神经肌肉组织起到兴奋作用,从而加强神经传导功能、有助于淤阻脉络疏通,达到面部气血通顺、筋脉得养的目的;艾灸所产生的热能可加速面部病变处的血液循环,以减轻局部水肿现象,避免炎症进一步发展,可有效减少面神经持续损伤,从而预防后遗症的发生。本研究结果显示,联合组患者治疗后H-B及FDI量表各项评分、总有效率以及各项中医证候积分(口眼喎斜、眼裂增大、眼睑闭合不良、鼓腮漏气及额纹消失等)均优于推拿组,差异有统计学意义,分析原因可能为针灸疗法选取面部腧穴及手足阳明经穴为主治穴位,配合地仓,阳白等穴位可激发体内经气,以调节机体气血、调和阴阳、补虚泻实;其中针刺牵正穴具有活血通络的作用,针刺合谷穴可产生行气活血、祛邪通络的功效,刺激风池穴的主要功效为祛风散寒。现代医学研究也表明,针灸可对患者面神经病变部位产生直接刺激,从而减轻其炎性反应,避免炎性物质大量渗出,并对局部血管痉挛起到良好的缓解作用,加速面神经段周围组织水肿的吸收,帮助恢复患者面部肌肉功能。

综上所述,针灸+推拿按摩疗法在临床应用后获得满意疗效,不仅能够有效改善其面部神经功能,还可显著改善其中医各项证候积分,有助于患者快速康复,值得临床采纳与推广。

参考文献:

[1]柯玲. 血川按摩乳膏面部推拿配合电针治疗周围性面瘫临床研究[J]. 时珍国医国药,2019,30(8):1925-1926.

[2]覃永泉. 针刺配合TDP灯照射、推拿治疗周围性面瘫疗效观察[J]. 当代临床医刊,2021,34(2):89-90.

[3]俞光岩,顾晓明,蔡志刚主编.周围性面瘫[M]. 人民卫生出版社, 2005.

[4]刘静艺. 揿针对周围性面瘫患者面部残疾指数评分面部神经功能及不良情绪的影响[J]. 山西医药杂志,2019,48(23):2913-2915.

[5]贺佳妮,杜筱筱,冯卫星. 点刺眼睑、内颊车结合眼针治疗急性期周围性面瘫23例[J]. 中国针灸,2020,40(5):570.

[6]张嫄媛,张欢,李永峰. 針灸联合川芎茶调散治疗周围性面神经麻痹(风寒证)[J]. 世界中医药,2020,15(10):1475-1479.

[7]孟令光. 针灸推拿治疗周围性面瘫50例临床效果评价[J]. 中国保健营养,2020,30(20):37.