处女作

2021-08-23王彻之

专栏在牛津

王彻之,2016年本科毕业于北大中文系。芝加哥大学文学硕士,牛津大学文学博士。曾获北京大学王默人小说奖、第五届北京诗歌节年度青年诗人奖、第一届新诗学奖等。作品入选数种国内外选本。著有《诗十九首 19 POEMS》(纽约,2018),《狮子岩》(海南,2019)。

作者说

“良好的教育环境塑造人并不是单凭它的优点,而更多的是通过它隐藏不露的非常之处,它鲜为人知的缺陷和混乱,它里面的人孤单或者怪癖的个性,甚至它一草一木枝干扭曲的姿势和河水在深夜奔流的凄凉。要认真去想的事儿。”

有些书出版的主要意义在于遗憾。比如说,诗人的处女诗集。和小说家往往一鸣惊人相比,几乎较少有诗人的第一本诗集是成功的。这里的成功,涉及很多方面,既是指外在的社会影响力,又是指技艺和风格的成熟程度。大部分体面的诗人,如果他的自尊心和谨慎还没有被漫长岁月磨尽,在多年之后回忆青春往事时,都不太会在艺术成就上把自己的第一本诗集当回事儿。即使他们中的多数人,在想到自己的书的不成熟所包含的巨大潜力,和最初预示出的作者的光明未来的时候,心里还是会稍微得意一下。尽管如此,他们也绝不会被认为自己的第一本书在任何方面曾经达到过完美。

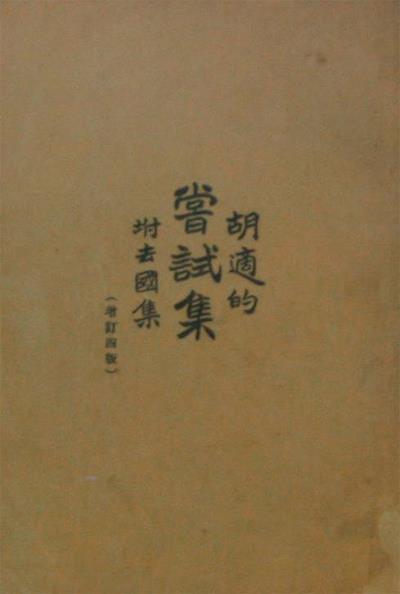

由于缺憾的可预见性,出版第一本诗集的兴奋往往和羞涩结合,这个时候作家和处女简直没什么两样。1920年胡适出版了自己的处女诗集《尝试集》,这是他个人的诗歌事业的开端,也是现代中国诗有历史意义的拓荒。诗集的名字,据说取自陆游的诗“尝试成功自古无”的反面。显然,胡适是希望成功的,但是“尝试”也或多或少流露出,他对于不成功的畏惧和谨慎。作为哲学家,胡适对自己的文学见解颇为自信,也经常和别人争论,诸如中国新文学革命应该如何进行,新诗和旧诗应该有怎样的区分。但基本上,这些话题仍然属于观念之争,并没有进入具体的“术”的层面。而涉及具体的诗,胡适就没有那么自信。在诗集第二编的序言里,他自嘲自己的诗是“旁行小道”,而这些作品诗体和韵脚上的创新,最多也只是“可算得进一步了”。

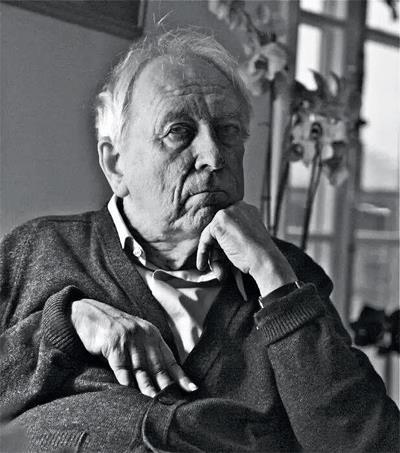

或多或少有兴奋之余故作谦虚之嫌,但骨子里没底气是实实在在的。博尔赫斯在晚年回答记者提问的时候,也曾说到自己很少再去读《布宜诺斯艾利斯的激情》。同样,聂鲁达也没有对《二十首情歌和一首绝望的诗》抱有过高的希望,并对这本书在世界范围内超出常理的畅销感到困惑。诚然,他本意并不是想成为一位畅销书作家。不光在拉丁美洲和亚洲,欧洲的情况也类似。尽管迪兰托马斯的《十八首诗》和特朗斯特罗姆的《十七首诗》都算得上处女作中震惊世人的代表,但是也都或多或少沾染了创作者本人青春期的烙印。这体现为一种对世界充满无畏,却尽力保持克制,但是在細微的用词上,又流露出自己激动不已的情感的语调——尽管在很多情况下,他们努力让自己变得深沉下来,并且让这种深沉变成一种走向成熟的尝试。

如果达到了这种程度,那么处女作大多是虽然遗憾,但是又充满希望的。达到这种程度的一个必要条件是,处女作应该尽可能短小精悍。比如刚才说到的《十七首诗》和《十八首诗》。因为一旦诗的数量过多,诗人技艺的缺憾和经验的匮乏就会越来越明显地暴露在读者的眼中。迪兰托马斯和特朗斯特罗姆属于两种不同的写作类型。前一种表现得极其强悍,拥有偶像式的烂醉和疯癫,但是专注于写作的时候,又可以调动全身的细胞,并通过全力掀动大脑的风暴来清除那些浮在灵感上的尘埃。这种全神贯注的结果是不稳定的,有时一下午可以写出几行质量极高的诗,有时两个小时就会完成一首杰作。后一种则温柔平缓得多,类似海顿的室内乐,它伴随着日常生活的沉淀和梦中灵感的闪光,以及和妻子朋友邻居的闲聊。由于特朗斯特罗姆对自己的极度苛刻——我时常怀疑,他很可能也是因为没能力在短时间写出爆发力极强的诗——他毕生的发表量也就200首左右,而第一本中的18首也经过了长时间的打磨,虽然那时候他也就二十出头。

特朗斯特罗姆的缓慢,或者其隐含的,对于速度的某种不确信,在中国的古典传统中叫做苦吟。然而苦吟这种说法,差不多只能在浪漫主义式的话语体系下才会站得住脚。如果诗歌是灵感一蹴而就的产物,来不可遏,去不可止,或者如同一串数来宝,那么长时间的打磨确实会被认为是一种“苦”。但整体而言,很难有诗人的创作能逃避艰苦。这种艰苦不在于时间的长短,而在于单位时间内情感和智力的冲击,字词的修改,对于节奏和声音的犹豫不决。另一方面,对于特朗斯特罗姆这种具体的类型来说,一首缓慢的诗很可能不是一首艰苦的诗。因为他很可能在晚饭之后,一边喝着酒看报纸,一边慢悠悠地想出两句自己觉得还不错的底稿。

特朗斯特罗姆

这种把写作融入生活时间的做法,对激情的抑制是显而易见的。但正因为如此,它很可能有效地避免诗人写作生涯初期的局限,即表达欲过于强烈。更重要的是,长时间对激情的稀释,也能让作者有一定的时间去理性反省自己的不足。但是无论是迪兰托马斯,还是特朗斯特罗姆,他们的创作方式都无法保证稳定的高产。即使某段时期产量高,其间作品的质量也很可能是参差不齐的。不过这种情况却足以使他们在选诗入集的时候慎之又慎,最终让少数的较为成功之作见诸世人。因此,控制数量,似乎是处女诗集能获得相对成功的最佳途径。

当然外在环境也是很重要的因素。西方的出版业,长期以来有制作“Chapbook”的传统,翻译成中文的意思是小册子。这种小册子一般是刚出道的,或者声名寥落的作者出版作品的快捷途径。成本经常由作者承包,当然也可以由某些小型诗歌比赛的主办方来负责,不过通常情况下,最多也就几百美元。因为成本低和回报少,Chapbook的印刷往往数量有限,不过却基本都可以在书店上市。固定的诗歌爱好者群体,和来源多样的资金赞助,让这种小册子即使是滞销也不会亏损到哪里去。在牛津的布莱克威尔书店,我经常会见到各式各样的年轻作者的小册子。和一旁书架上琳琅满目的T·S·艾略、莎士比亚和弥尔顿相比,它们的装帧可能略显粗糙,内容也相对单薄,但是这并不妨碍它们仍然在货架上占据一席之地,有时甚至是非常显眼的位置。这几乎可以看作是对新手创作者的一种偏重和保护。

这种出版传统保护的不仅是年轻诗人的职业前景,更是作者天真地寄托在第一本诗集中的希望和雄心,即使这种雄心是羞涩难以启齿的。即使诗集在日后的回忆中不算成功,在刚出版的时候肯定会带来莫大的喜悦和成就感。这种成就感并不来源于艺术上的胜利,而是亲眼看着自己的孩子诞生的新鲜和满足。其情形就如同电影《小妇人》最后,小说家女主忐忑又激动地看着自己的第一本书被装订机加上封面。这种感觉在作者们今后的日子里很难再有了。而蕴藏其中的野心,也很難在今后保持其可贵的天真了。胡适的《尝试集》想为中国新诗别开新声,如同鲁迅的《狂人日记》试图成为文学革命的第一声呐喊一样——随着日后对文学复杂性的理解加深,作者们几乎都不愿意再复刻最开始时的桀骜,尽管从文学史的角度看,这种桀骜是现代文学开端最吸引人的特点之一。

我也想到了我最开始出版《诗十九首》时的情形。北大中文系的某个老师曾问我为什么要出19首?我回答,一是因为迪兰托马斯的

《十七首诗》和特朗斯特罗姆的《十八首诗》,二是因为想对古诗十九首做某种程度上的呼应。我说这话的时候自己是很紧张的,但内心深处还是会闪过“大雅久不作,吾衰竟谁陈”的信念。但是国内的出版业,在一般情况下,是不允许这种小册子得到书号甚至上市的,原因是不够成本。有的出版商要求我必须达到100首诗以上,他们才会考虑出版。在当时的我看来这几乎是不可能的,我尚没有拿得出手的一首诗。

其实很多人就这样妥协了。他们顺应出版社的要求,把很多根本见不得人的诗拿出来充数,希望自己的书可以和学术出版物一样,靠厚度取胜。经过策划、宣传、推广等一系列环节之后,这些书可能的确不会卖得太亏,但是事实上亏不亏,可能只有很多年之后才知道。为了避免这种风险,我最终选择在华盛顿的一家出版社,以Chapbook的形式在亚马逊出版。

《尝试集》

即便如此,最后的成书也并没完全符合我的期待。除了装帧上的缺憾外,出版之后它就如同石沉大海,在市面上几乎难以找到,也鲜有人评论。不过,好歹还是以这种方式,我最大程度地在第一本书里,保存了自己最初的写作态度和能量。现在想想,其间有些诗的锋芒,确实达到了我想要的力量。在锐气和决心上,在某些词句上,它们的确可以和我幻想能与之比肩的前辈过过招,不过似乎也仅此而已。对生命经验把握的局限是这本书的最大遗憾。但是不管怎么说,我终于在那时候留住了自己的少年心愿,而这也算是为了忘却的纪念。

编辑 郎永