基于支架理论的高中日语写作教学策略初探

2021-08-23梅梅

梅梅

【摘要】面对高中日语作文水平低下的现状,本文旨在通过实际课堂教学案例,基于支架理论,根据学生的最近发展区,搭建适当的学习支架,引导学生从原有的实际发展水平过渡到潜在发展水平,促进学生学习的发展和学习能力的提高,实现更有效的日语写作教学,争取突破学生日语写作的瓶颈。

【关键词】支架理论;高中日语;写作能力

一、引言

我国《普通高等学校招生全国统一考试大纲》(以下简称《考试大纲》)参照《普通高中课程标准》,明确指出日语考核目标与要求:试卷结构分为听力(30分),日语知识运用(40分),阅读理解(50分)和作文(30分)四大部分。其中对作文的要求如下:考生应能准确使用语法和词汇,书写、标点规范;使用一定的句型、词汇,清楚、连贯地表达自己的意思。从近几年各地考生的日语成绩来看,总分的分布主要体现在听力,日语知识运用和阅读理解三部分。其中直接体现语言应用水平的作文,通常容易受到学生的忽视,平均分一直比较低下。本文基于支架理论,以人教版日语必修一第3课《自分にできるボランティア活動》写作课为例,试图探索支架理论在高中日语写作教学中的应用。

二、核心概念——支架理论

支架理论是在“建构主义”和“最近发展区”两大理论的基础上产生和发展而来的,是对建构主义理论的发展和深化,是“最近发展区”理论在教学领域的具体应用。关于“建构主义”理论,美国心理学家维特洛克认为,学习的生成过程是指学生在认知过程中,根据自己的需求,兴趣和爱好,从环境中主动地注意和选择信息,使之与原有的知识和经验相互作用,主动理解和构建新的认知结构的过程;关于“最近发展区”理论,苏联心理学家维果斯基认为,在人的认知过程中,存在原有的实际发展水平和现在潜在发展水平,将这两个水平之间的差距称之为“最近发展区”;关于“支架”,原指建筑业中的脚手架,在教学中,意指为学生搭建学习发展的平台,给予学生帮助和支持,同脚手架作用一样,提高学生运用知识解决实际问题的能力,把握学习的深度和广度。

三、教学案例

1.学情分析

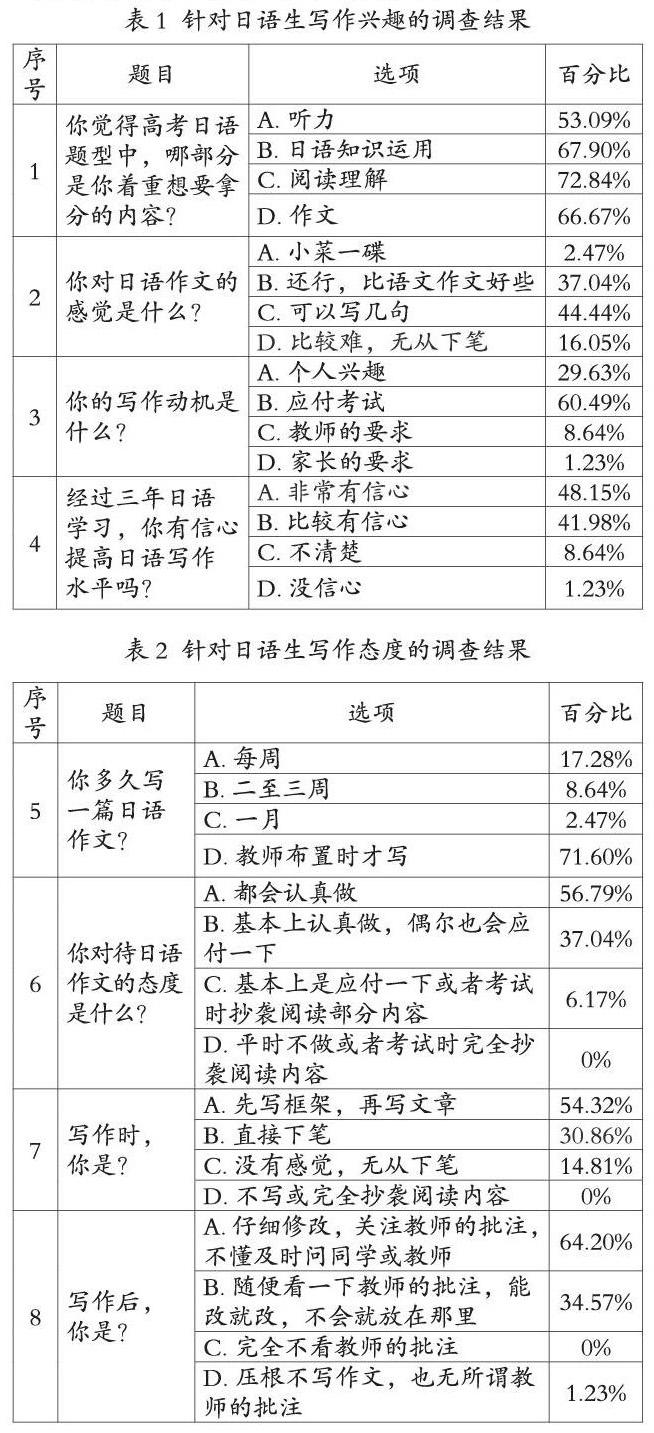

笔者以中山市杨仙逸中学高二日语生为研究对象。该校日语生从高一开始零基础学习日语,高一阶段主要注重词汇句型积累,高二阶段开始进入系统的日语写作训练。为把握日语生对日语写作的认知情况,笔者从写作兴趣,写作态度,写作问题,写作策略,四个方面进行前期调查。经过对数据的分类整理,具体分析如下:

根据调查结果显示,首先,大部分日语生对提高自己的写作水平充满信心,并且经过1年多的日语学习与积累,84%的日语生最低程度可以做到写出日语句。其次,近94%的日语生学习日语态度端正,写作后会认真关注教师的批语,并仔细修改。但是,大部分学生的写作积极主动性不高,也印证了传统写作教学,即“教师布置任务让学生课下写”的输出效果不佳。本教学尝试在课上即时写作,以学生为中心,让学生自己发现问题,分析问题,解决问题,以此提高日语写作能力。另外,在日语写作问题和写作策略方面,根据学生们的需求,着重基础知识的巩固,同时增加阅读量,让学生见识不同的语篇类型,引导学生突破“最近发展区”,提高独立自主学习的能力。

2.教学目标

本课的语篇类型是叙事记叙文。学生通过写作课能积累相关词汇与句型,能把握日语记叙文写作的七要素,能察觉和领悟汉语与日语的异同,能运用日语描写自己参加志愿者活动的经历,并表达自己的情感态度;学生通过详细描写自己参加志愿者活动的经历和鉴赏其他同学志愿者活动经历的文章,更加深刻了解志愿者活动以倡导和推进爱心助人,奉献社会为宗旨,继承中华民族互帮互助的优良传统;学生通过鉴赏同学的文章能运用句型分析,推理等方式有逻辑性地梳理、概括、论证自己的观点,提高运用日语分析问题和解决问题的能力。学生通过小组讨论的方式,学会与他人合作,提高不断探究学习的能力,获取不同方面的知识与学习资源,从而提高对日语的学习兴趣,形成可持续发展,终身学习的品质。

3.教学设计

(1)搭建支架,激活“最近发展区”。(5分钟)

①教学前对全班同学进行分组,每6人为1组,共8组。分配小组任务:通过网络等多种手段搜集志愿者活动概念以及种类。

②教学开始,展示“高中生志愿者活动的一天”视频,搭建背景支架,导入写作主题,引导学生分组发表志愿者活动概念,志愿者活动种类,以及自己做志愿者的亲身体验,引起共鸣。

(2)引入情境。(10分钟)

①针对展示的视频,搭建问题支架,引导学生分组归纳出日语记叙文七要素-いつ、だれ、どこ、どうして、なん、どう、感想,以及写作时态等;利用PPT呈现写作内容和写作要求如下:

当代高中生积极向上向善,从“赠人玫瑰,手有余香”中感受着善的力量,以实际行动书写着新时代的雷锋故事。请你以「ボランティア活動」为题写一篇作文,描述你自己志愿者活动的具体经历。字数300-350字;使用「です、ます」体。

②搭建示范支架

高校生活には一番忘れがたいことがあります。それは高校二年生の時の運動会におけるボランティア活動のことでした。

試合を順調に進めるにはボランティア活動のサポートが必要です。様々なグループを分けなければなりません。例えば、運動施設を運ぶグループや、運動場の秩序を保つグループなどがあります。私は試合の審判の助手を擔当しました。スポーツ選手の成績に関わるので、データを間違えないように、自分が図って、記録した上で、パートナーはもう一度確認しなくてはいけませんでした。

人々が自分の思い通りにすれば、運動会は騒がしくなってしまう恐れがあります。皆の協力のおかげで、運動会がうまく行きました。この活動を通じて、チームワークの重要性が分かってきて、そこから養われた人間性や社会性は、キャンパスライフだけでなく社会に出た後でも貴重な財産となるでしょう。