南方山地丘陵区不同植被覆盖度景观分形研究

——以广州市从化区为例

2021-08-23向慧昌廖建文

常 进,向慧昌,边 振,廖建文

(1.中水珠江规划勘测设计有限公司,广东 广州 510610;2.济南大学水利与环境学院,山东 济南 250024)

植被是连接大气、水体、土壤的重要环节与“自然纽带”。植被覆盖度是衡量地表植被状况的一个最重要指标,已有的研究表明,基于归一化植被指数(normalized difference vegetation index,NDVI)的像元二分模型反演植被覆盖度具有良好的精度[1]。

分形,具有以非整数维形式充填空间的形态特征。分形理论描述的是形状不规则、破碎、复杂的几何图形特征,它适用于研究自然界不规则现象的规律性、层次性等[2],而植被覆盖度的空间格局具有分形特征。目前,众多学者利用分形理论在研究地貌[3-5]、土地利用[6-8]、城市规划[9-11]和植被景观[12]等方面取得了丰硕成果,但对南方山地丘陵区不同植被覆盖度的景观分形研究并不多。

本文在3S技术的支持下,以2019年TM影像为数据源,选取从化区为研究对象,通过NDVI像元二分模型,反演了从化区植被覆盖度,并利用分形理论,计算了不同植被覆盖度在不同海拔高程、坡度、坡向的分维数、稳定性指数,分析了不同植被覆盖度景观的空间格局,为从化地区、乃至整个南方丘陵区的生态治理、恢复工作提供科学依据。

1 研究区概况

广州市从化区位于广东省中部,广州市东北面,辖区面积1 974 km2,地理坐标东经113°17′~114°04′,北纬23°22′~23°56′,地理位置见图1。地处珠江三角洲到粤北山区过渡地带,地势自北向南倾斜,海拔高度位于30~1 170 m之间,东北高,西南低,地形呈阶梯状,以山地丘陵为主,山地丘陵占总面积的70%左右。从化区位于亚热带季风气候区,气候温和,雨量充沛,年平均气温19.5~21.4℃,年平均雨量1 800~2 200 mm,年日照时数1 590 h,年平均相对湿度79%。植被类型为亚热带常绿阔叶林,主要植物类型有藜蒴、荷木、黄樟、枫香、马尾松等100多种,土壤类型主要有黄壤、红壤或黄红壤。

图1 研究区地理位置示意

2 数据源与研究方法

2.1 数据源

本研究所用TM影像图为地理空间数据云(http://www.gscloud.cn/home)免费提供。TM影像的空间投影坐标系为WGS_1984_UTM_Zone_49N。根据研究的具体需要,选取了2019年11月的云量覆盖少、质量好的2幅TM影像图作植被盖度反演,数据标识为LC81220432019318LGN00、LC81220442019318LGN00,产品等级为1A级(相对辐射校正影像产品),是经数据解析、均一化辐射校正、去噪、MTFC、CCD拼接、波段配准等处理的影像数据;并提供卫星直传姿轨数据产生的RPC文件。在进行反演前,须对遥感影像进行后续大气校正、正射校正、图像融合等处理。

本研究所用数字高程模型DEM为1∶5万纸质地形图经扫描、拼接、矢量化后转化而来,数据为GRID格式,空间投影坐标系转换为WGS_1984_UTM_Zone_49N。

2.2 研究方法

2.2.1植被覆盖度的获取

根据像元二分模型原理,可以利用归一化植被指数来计算一个像元的植被覆盖度[12-15],模型公式如下:

F=(NDVI-NDVImin)/(NDVImax-NDVImin)

(1)

式中F——植被覆盖度;NDVI——影像像元点的归一化植被指数值;NDVImax——整幅影像像元点归一化植被指数最大值;NDVImin——整幅影像像元点归一化植被指数最小值。

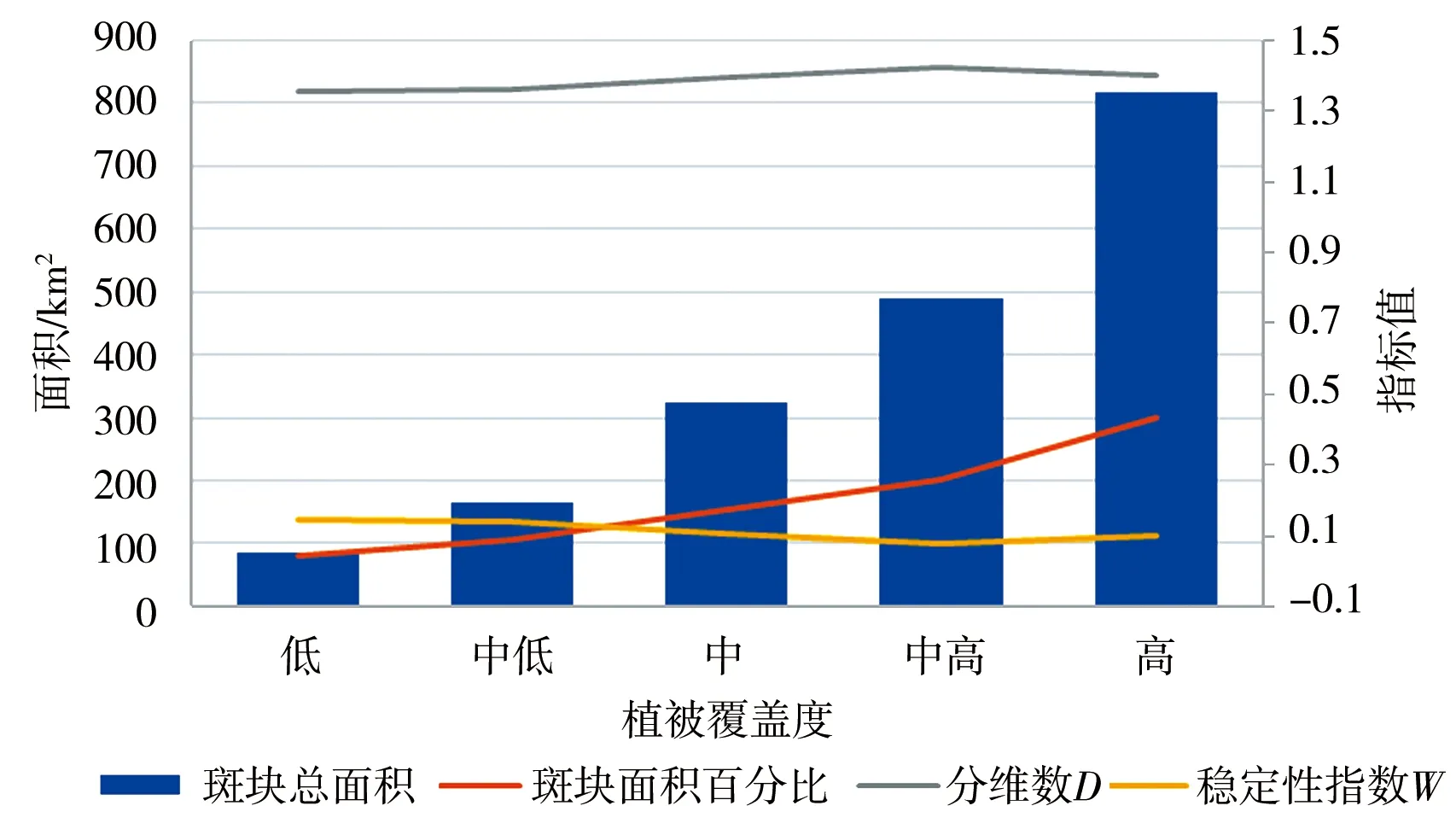

由于影像不可避免存在噪声,NDVImax和NDVImin一般取一定置信度范围内的最大值与最小值,本次研究取累积概率为5%和95%的NDVI值作为NDVImin和NDVImax。对所得到的植被覆盖度影像进行重分类,分为水域和裸露地表(F≤0%),低植被覆盖度(0% 图2 从化区植被覆盖度分级影像 以从化区DEM为基础,提取海拔高程、坡度和坡向地形因子,将提取的各因子进行分级(表1)后,与植被覆盖度分级影像图进行空间叠加,最终获得不同植被覆盖度在高程、坡度、坡向上的特征分布,见图3—5,为下一步分析做好准备。 表1 地形因子分级 图3 从化地区高程(海拔)分级影像 图4 从化地区坡度分级影像 图5 从化地区坡向分级影像 2.2.2分形研究 由于自然界分形的多样性,描述其特征的分形函数也是多种形式的。董连科[16]利用物理量纲分析法推导出n维欧式空间分形公式: (2) 若令式中n=2,则表示二维欧式空间中,面积与周长的分维关系,以A(r)表示以r为测度的斑块面积,P(r)表示斑块的周长,则斑块的面积与周长的分维关系即为: (3) 式(3)两边同时取自然对数: (4) 当D=1.5时,该斑块处于类似布朗运动的随机状态(杂乱无章的、无规则的运动状态),即最不稳定状态;D越接近1.5,则斑块稳定性越低。以D=1.5(布朗运动状态)引申出斑块的稳定性指数(W)计算公式如下: W=1.5-D (5) W表示斑块的稳定性,W的理论值为-0.5~0.5之间,当W∈(0,0.5]时,描述了斑块在简单形态下的一种稳定性,W越大,斑块越稳定;当W∈[-0.5,0]时,描述了斑块在结构复杂状态下的一种稳定性,W越小,斑块越稳定。稳定性指数反映出的是某一分维斑块,在自然状态下,抵御外来干扰,维持其形态的能力。 本文对不同植被覆盖度斑块的“lnA-lnP”散点图进行一元回归拟合,获取了不同植被覆盖度斑块的分维数(图6)。结果显示,5条拟合曲线的相关系数均大于0.95,表明各级植被覆盖度斑块的“lnA-lnP”呈显著性相关,运用分形理论描述各级植被覆盖度斑块特征是可行的。 a)低植被覆盖度 b)中低植被盖度 c)中植被盖度 d)中高植被盖度 e)高植被盖度 从化地区不同植被覆盖度斑块的面积、分维数、稳定性指数统计见图7。 图7 从化区不同植被覆盖度斑块的分形特征统计 图7显示,从化地区植被状况总体良好,中等(大于45%)及以上植被盖度的斑块面积占植被总面积的86.7%。低植被覆盖度斑块的分维数最小,稳定性指数最大,主要分布在从化区西南部的城镇(从化市区、温泉镇、鳌头镇、民乐镇等)、主要公路(大广高速等)周边(图2)。中高植被覆盖度斑块分维数最大,稳定性指数最小,主要分布在从化区东北部(温泉镇上游)以及西南部远离城镇的区域(图2)。斑块的分布、分维数及稳定性指数的变化,表明随着植被覆盖度的增加,斑块逐渐远离城镇分布,形状逐渐由相对规则、简单趋向于复杂,稳定性则逐渐降低。现场调查结果显示,城镇周边中等及以下覆盖度斑块以农田、经果林、荒草地等为主,受人为规划、管护原因,抵御外界干扰、保持其形态的能力较强,结构相对稳定,形状简单、规律。中高及以上植被覆盖度斑块以生态景区、林场等为主,结构复杂,形状不规则,稳定性较农田、经果林等斑块小,调查结果与计算结果一致。 各级植被覆盖度随高程分布特征统计见图8。图7、8显示,低、中低植被覆盖度斑块主要分布在小于90 m高程范围内,面积分别为53.39、73.61 km2,分别占整个地区各自斑块总面积的66.0%、51.3%。高植被覆盖度斑块则只有26.3%位于该范围。除小于90 m高程范围外,其余高程范围内,高植被覆盖度斑块的面积百分比维持在50%左右,占据明显的主导优势。中、中高植被覆盖度斑块在不同高程范围内的面积百分比相对稳定,分别在15%~18%、23%~30%之间浮动。 图8显示了在相同高程区间内,随着斑块植被覆盖度的增加,呈现其分维数增加、稳定性指数降低的趋势,同时这种变化规律在不同高程区间之间具有很高的相似性。当高程大于90 m时,同一覆盖度斑块,随着高程的增加,呈现分维数缓慢增加、稳定性指数缓慢下降的趋势。而在高程小于90 m区间,不同植被覆盖度斑块的分维数均处于较高水平(大于1.30),稳定性指数均处于较低水平(小于0.20),显示了该区域内的斑块形状更复杂、零碎,干扰(人为和自然)强度更大。 图8 不同覆盖度斑块的面积、分维数、稳定性指数的高程分布 不同植被覆盖度随坡度变化特征见图9。图9显示,从化地区的地形坡度以平坡(小于5°)、缓坡(5~15°)、斜坡(15~25°)为主,该3类地形坡度占总面积的75%以上。其中72%的低覆盖度斑块和60%的中低覆盖度斑块位于15°坡度以内。在坡度小于5°的区间内,低、中低植被覆盖度斑块面积百分比达到了23.4%,是所有坡度区间的最高值;高覆盖度斑块面积百分比则仅有28.4%,为所有坡度区间最低值。随着坡度的增加,除高植被覆盖度斑块面积百分比明显升高并维持在“高位”外,其余覆盖度斑块的面积百分比逐渐降低并稳定。 图9显示了在相同坡度区间内,随着斑块植被覆盖度的增加,呈现其分维数增加、稳定性指数降低的趋势,同时这种变化规律在不同坡度区间之间具有很高的相似性。但同一覆盖度斑块,在不同坡度上的分维数、稳定性指数变化规律不明显。 图9 植被覆盖度斑块在不同坡度区间的面积、分维数、稳定性指数变化 不同植被覆盖度随坡向变化特征统计见表2。表2数据显示,阳坡、阴坡斑块总面积数相当,除高植被覆盖度斑块外,其余斑块的面积、面积百分比均大于阳坡。同一坡向内,随着斑块的植被覆盖度增加,斑块呈现分维数增加,稳定性指数减小的趋势。同一植被覆盖度斑块,分维数:阳坡<阴坡,稳定性指数:阳坡大于阴坡。以上现象主要因为阴坡光照相对温和、温度较低,水分蒸发较少,土壤较湿润,腐殖质含量较多,土壤肥力较高,多被开发利用为农业、林业用地,造成阴坡高植被覆盖度斑块的面积少,而中等及以下植被覆盖度斑块的面积多。同时相应斑块的分维数增加,稳定性减少。 表2 不同植被覆盖度斑块坡向分布特征统计 a)从化区植被状况总体良好,距离城镇、公路等越远,斑块植被盖度越大,分维数越大,形状趋于复杂、无规律性。 b)90 m高程内,低、中低植被覆盖度斑块面积比重较大;同时各类斑块的分维数处于较高水平,斑块形状较零碎、复杂,表明该范围存在较大强度的干扰。90 m高程之外,随高程增加,斑块形状逐渐趋于复杂、无规律。 c)从化区地形坡度主要以25°以下的坡度为主。低、中低植被覆盖度斑块主要分布在15°以下的区域,高植被覆盖度斑块则在15°以上区域占据主要优势。随着坡度的增加,同一植被覆盖度斑块的分维数、稳定性指数变化不明显。 d)阳坡的植被状况好于阴坡,可能是由于阴坡土壤条件更好,人为开发强度较大,造成高植被覆盖度斑块的面积减少。

3 结果与分析

3.1 各级植被覆盖度斑块分形特征

3.2 各级植被覆盖度斑块高程分布特征

3.3 各级植被覆盖度斑块的坡度分布特征

3.4 各级植被覆盖度斑块的坡向分布特征

4 结论与讨论