管理者风险偏好对上市公司商誉减值的影响研究*

2021-08-23刘爱明徐华友

刘爱明,徐华友

(中南大学商学院,湖南 长沙 410000)

一、引言

近几年来,并购重组成为推动供给侧结构性改革、深化国有企业改革、提高企业产业集中度和核心竞争力的重要方式(陈泽艺和李常青,2020)。2014年,国务院和证监会先后发布了《关于进一步优化企业兼并重组市场环境的意见》和《上市公司重大资产重组管理办法》,降低了企业并购重组的门槛,释放了制度红利。2014 年起,A股上市公司并购事件的数量和披露金额快速增长,在“多兼并重组,少破产清算”的政策基调下,2015年A股市场的并购数量达9892起,披露金额超过5万亿,迎来了爆发式增长。由于并购是造成企业出现商誉减值损失的重要原因,大规模并购产生了巨额泡沫,增加了商誉减值的风险。到2016年,我国上市公司的商誉规模已经突破万亿。频繁并购导致上市公司纷纷遭遇业绩变脸,给资本市场带来了不稳定性。研究发现,商誉减值损失降低了股票收益,两者之间具有显著的负向关系(Chen等,2008)。Sun和Zhang(2016)发现,商誉减值会降低上市公司的债券信用评级,同时,商誉减值是企业未来盈利能力下降的主要因素,商誉减值损失的披露会下调投资者和财务分析师的预期,导致公司机会流失(Li等, 2011)。在此背景下,有关商誉由减值改回摊销的讨论引起越来越多人的关注。2018年11月16日,证监会发布了《会计监管风险提示第8号——商誉减值》,明确要求对因企业合并所形成的商誉,不论其是否存在减值迹象,都至少要在每年年终进行减值测试,企业不得以业绩补偿承诺为由不进行商誉减值测试。这一文件进一步规范了商誉减值的会计处理及信息披露,强化了会计监管。

传统的古典经济学主张,决策主体是完全理性的利己者,个人情感特质并不会对决策过程产生影响。然而,理性人假设并不能完全解释现实生活中的一些“非理性”行为,越来越多的学者发现,职业经理人在公司经营决策的过程中会表现出“非理性”行为。高阶梯队理论(Hambrick和Mason,1984)认为,首席执行官会以高度个性化的视角来看待公司所处的境况,公司的决策后果部分受到管理者个人特征、过往经验以及价值观念的影响。作为企业的实际控制者,管理者会对公司的生产经营活动产生重要的影响,并在公司决策中发挥关键作用。所以有关管理者背景特征的研究,一直是公司研究的重要组成部分。

基于上述背景,结合管理者风险偏好特质研究A股上市公司商誉减值这一问题,对于防范化解金融风险具有重要的理论和现实意义。文章的创新点在于:第一,目前研究管理者风险偏好与商誉减值的文献较少,本文基于我国的资本市场,将行为金融学领域的管理者风险偏好要素和会计中的商誉减值结合起来,能够为研究商誉减值的影响因素提供更多的思路;第二,本文不仅考虑了影响商誉减值的相关因素即管理者风险偏好,还进一步考虑了管理者风险偏好影响企业商誉减值的具体路径和渠道,使研究内容更加完整;第三,本文分别从内外部考虑了内部控制质量、企业社会责任对管理者风险偏好和商誉减值的调节效应,进而说明企业主动履行社会责任、构建完善的内部控制体系的积极意义。

二、文献综述与研究假设

(一)管理者风险偏好与商誉减值

Strong和 Meyer(1986)研究发现,摊销能带来积极的市场反应。随后开展的研究发现,市场反应与公司重组或经营决策公告正相关,但与包括商誉摊销在内的摊销活动显著负相关(Bartov等, 1998)。美国财务会计准则第142号《商誉和无形资产》(以下简称SFAS142号准则)发布之后,商誉减值降低了股权市场的价值(吴虹雁和刘强, 2016)。在有商誉资产的公司中,未来股价崩盘的风险要高于没有商誉资产的公司,并购商誉对股价崩盘风险存在预警作用(王文姣等, 2017)。除了对会计信息相关性造成的影响,商誉减值也会直接影响到高管的薪酬及分析师的预测精度。Darrough等(2014)通过考察商誉减值损失与经理人报酬之间的相互关系,发现商誉减值损失在很大程度上会降低经理人的报酬。曲晓辉等(2016)基于盈余管理视角,研究商誉减值是否影响分析师的盈余预测,结果发现上市公司在发生商誉减值后,分析师盈余预测的精确度降低了,盈余预测的分歧度也随之增大。

一些文献主要从并购视角和盈余管理视角对管理者风险偏好与商誉减值的关系进行理论分析。韩宏稳等(2019)研究表明,并购作为公司规模快速增长的一种便捷途径, 可为管理层重新拟订薪酬契约提供较好的契机,加上任期有限,管理层有动机开展并购活动。在并购的过程中,由于信息的不对称和获取准确信息的高成本,被并购方可能通过选择性披露、调整会计信息、粉饰财务报表以及过度承诺等方式获得更高的收益和定价主导权。在这种情况下,并购企业难以准确判断被并购资产的真实价值。因此,在不确定性条件下,管理者进行并购溢价决策时容易受到风险偏好、过度自信等非理性因素的影响(潘爱玲等,2018),风险偏好程度越高的管理者越倾向于做出并购决策,且更愿意支付高额的并购溢价。而并购时的溢价水平越高,并购后商誉减值的规模就会越大(Li等,2011)。

此外,管理者风险偏好还会引发其盈余管理行为。当管理者偏好风险时,会容易高估自身的能力以及所掌握信息的准确性,从而低估投资项目的风险,导致企业采取过度的兼并收购或过度投资的行为,使企业陷入财务危机。此时,管理者很可能会进行盈余管理来掩饰其过失,使投资者和债权人相信公司的业绩是真实的,以维持投资者和债权人的信心。姚宏等(2006)在一次实验研究中发现,不同风险偏好的管理者的操纵行为有显著差异,管理者风险偏好水平越高,他们越可能采取一定手段调高公司利润。商誉减值在测试过程中,管理者存在着盈余管理动机。Ramanna和Watts(2012)指出,通过游说活动来支持实施SFAS142号准则的公司,更有可能在商誉减值测试中运用自由裁量权,在商誉减值测试中,管理者存在机会主义行为。尤其是当会计准则和制度发生重大变化时,一些过去做假账或采用不稳健会计政策导致资产负债不实的上市公司,往往会选择巨额冲销并将巨额亏损归咎于新的会计准则和制度,这其中绝大部分是并购产生的商誉(黄世忠,2002)。在并购交易发生的当年,个别上市公司在商誉未发生减值迹象的情况下,就对商誉计提了全部或部分减值,人为调节企业经济业绩,导致会计信息失真(冯卫东和郑海英,2013)。卢煜和曲晓辉(2016)认为,商誉减值存在“盈余平滑”和“洗大澡”两种盈余管理动机,当公司扣除商誉减值损失前的盈余较高时,会通过确认较多的商誉减值进行盈余平滑;而扣除商誉减值损失前的盈余较低时,会通过确认较多的商誉减值进行“洗大澡”。

因此,风险偏好程度越高的管理者,越有可能进行并购重组活动并支付高溢价,而高额并购往往伴随着高额的商誉,形成“商誉泡沫”,如果企业在承诺期满后无法达到业绩标准,便会计提大规模的商誉减值。同时,风险偏好型管理者越有可能利用“盈余平滑”和“洗大澡”来进行负向盈余管理,大额冲销商誉,以避免企业利润波动幅度过大带来的负面影响,或者为后续年度“扭亏为盈”创造条件。基于此,文章提出如下假设:

H1:上市公司的管理者风险偏好与商誉减值正相关。

(二)管理者风险偏好、内部控制质量与商誉减值

内部控制是企业一项重要的制度安排,在维护企业资产安全、提高经营效率和防范经营风险等方面具有重要意义。有效的内部控制能够优化并购目标的选择,确保目标方与本企业在战略目标、关键资源及产业链等方面保持最大程度的一致性或互补性,缓解整合过程中存在的信息不对称等问题,并减少整合过程中的利益冲突和意见分歧,进而增强企业并购后的整合能力,提高并购业绩(杨道广等,2014)。具体来说,当企业面临是否需要实施并购以及需要达到何种并购目标的抉择时,决策层往往会重点关注被并购方与企业战略目标的适配性以降低并购整合风险。但在这一过程中,管理者可能出于偏好风险或构建“经理帝国”的目的而进行一些与企业目标不一致、整合难度高的并购活动,而完善的内部控制制度可以减少经理人的决策偏误和机会主义会计选择的可能性(杨德明等,2009)。同时,并购后的整合还涉及到计划的制定和执行、资源的分配以及信息反馈与控制等活动,这些活动的顺利开展需要依赖大量的信息,可以说信息的数量和质量直接决定了并购决策能否成功。高质量的内部控制限制了经理人或大股东披露虚假信息、操纵会计信息和利益侵占的行为,提高了会计稳健性,并建立了企业内部人员与内外部环境之间频繁有效沟通的渠道,从而传递出更多的非财务信息,降低了整合过程中信息不对称的程度。即内部控制质量越高的企业其信息不对称的程度越低(黄寿昌和杨雄胜,2010),这在一定程度上确保了并购整合活动的顺利开展,避免了并购不达预期而引发的大规模商誉减值。王治皓等(2020)在研究海外并购时还发现,完善的内部控制制度可以使企业在并购战略规划、标的物选择、并购计划安排、并购交易方式与并购后资源整合中很大程度上预防与规避可能的运营风险。Li等(2020)研究发现,与未披露内部控制报告的上市公司相比,自愿披露内部控制报告的上市公司本年度的盈余质量得到提高。范经华等(2013)指出,高质量的内部控制有助于抑制公司的应计盈余管理行为,事务所的行业专长能同时抑制公司的应计盈余和真实盈余管理行为。不难看出,内部控制系统在监督管理者行为以及降低代理成本方面扮演着重要的角色,加强内部控制有助于提高盈余质量,保证财务报表的可靠性(董望和陈汉文,2009)。有效的内部控制系统通过建立完善的制度框架极大地约束了高层管理者的权利和义务,并形成监督与制衡(赵息和张西栓,2013),避免管理者因个人利益而私自篡改或故意隐藏商誉减值的相关信息,从而降低了代理成本,有效地抑制了管理者操纵商誉减值的动机及能力(张新民等,2020)。

基于上述研究,本文认为,一方面,良好的内部控制能够有效抑制管理者的风险偏好,促使其在并购过程中更加审慎地考虑其行为的合理性和效益性,保障企业在制定并购战略、实施并购决策以及接管、整合和评价并购活动的过程中规避各种风险,并将其控制在企业所能承受的范围内,保障企业并购价值的实现(崔永梅和余璇,2011)。避免管理者出于私利盲目扩张,冒险进行并购,过高估计被并购企业价值,一定程度上减少了企业未来出现巨额商誉泡沫而大额计提减值所带来的风险。另一方面,一个完善的内部控制系统作为一个积极因素,可以有效发现和纠正企业有意识和无意识的错误,为企业提供更多可靠的财务信息,并减少管理者进行盈余管理的意图。高质量的内部控制会增加风险偏好型管理者进行盈余管理的成本,降低其道德风险和逆向选择的可能性,在高质量的内部控制环境下,管理者的风险偏好会受到限制,其通过商誉减值手段进行盈余管理的动机也会受到限制。由此提出以下假设:

H2:高质量的内部控制能够削弱管理者风险偏好与商誉减值之间的正相关关系。

(三)管理者风险偏好、企业社会责任与商誉减值

如今,积极履行社会责任已经逐渐成为国家的规范式安排和企业的自觉行为。一方面,企业承担社会责任可以帮助其在社会中塑造良好的形象,赢得更多忠诚的消费者;也可以借助良好的公众形象和广泛的知名度,拓展融资渠道,降低融资成本,吸引更多潜在的投资者帮助企业获取充足的资源以创造价值。与此同时,公众和媒体对企业不负责任行为的曝光和追踪,有效减少了偷税漏税、操纵财务信息、食品安全隐患等一系列不负责任的行为,从而形成一种“声誉责任”(刘华等,2016),促使企业更加注重对社会责任的履行和企业形象的塑造。同时,管理者为了维护自己在劳动力市场和社会化网络中的形象和声誉,也会积极地承担社会责任。宋献中等(2017)在探究企业股价崩盘风险的形成机制时发现,企业披露社会责任信息显著地降低了上市公司未来股价崩盘的风险,并且自愿披露对股价崩盘风险的约束作用更强。社会责任报告信息强制披露提高了信息透明度,更加准确地向市场传递了有关定价的高质量信息,可以显著改善资产定价的效率,减轻误定价程度(许罡,2020)。杨皖苏和杨善林(2016)发现大型企业社会责任履行程度与财务表现之间具有正相关性,社会责任履行程度越高的国内500强企业,其财务表现越好。

另一方面,企业履行社会责任降低了管理层进行盈余管理活动的动机和可能性。Hong和Andersen(2011)研究发现,越积极承担社会责任的公司其真实的盈余管理活动越少,应计盈余质量更高。Kim等(2012)认为,如果企业高管认为企业承担社会责任是道德上的当务之急,他们将编制更透明的财务报表,这将有助于避免盈余管理。Gras-Gil(2016)同样指出,企业社会责任从道德和伦理上影响着企业的决策过程,它积极地提高了企业的声誉,对盈余管理产生了负面影响。也就是说,企业披露社会责任信息提高了会计信息透明度和会计信息质量,向市场传递了企业经营良好的信息,一定程度上缓和了与利益相关者之间的信息不对称问题,抑制了并购商誉确认中的机会主义行为,有助于缓解内部人信息优势所导致的诸如税收转移、内幕交易和盈余管理等委托代理问题,避免虚商誉估值过高而出现泡沫等现象(许罡,2020)。许罡(2020)在研究后发现,社会责任履行具有信号效应和声誉约束功能,社会责任履行情况越好的企业,越能有效抑制高商誉确认的盈余管理行为,从而使得商誉资产更低,商誉泡沫更少。在信号效应和声誉责任的约束下,企业会更加爱惜自己的羽毛,管理者会更加谨慎地选择投资战略,在并购时做出更加充分的考虑和权衡。如果业绩承诺达不到预期,即意味着并购决策的失误,企业商誉减值的负面消息传递到市场中将会影响企业及管理者的声誉和形象。同时,管理者由于风险偏好等非理性因素在并购商誉的确认过程中存在的自由裁量权等盈余管理行为也会因为社会责任的履行而受到抑制。因此,社会责任履行程度越高的企业,管理者风险偏好对商誉减值的正向影响会减弱,由此本文提出如下假设:

H3:企业积极履行社会责任能够削弱管理者风险偏好与商誉减值之间的正相关关系。

三、研究设计

(一)样本选择与数据来源

文章以2014-2019年A股上市公司为研究样本,对原始数据进行如下处理:第一,剔除金融类的上市公司;第二,剔除相关观测数据缺失的公司样本。最终得到11065个观测值,其中1706个确认了商誉减值损失,9359个未确认商誉减值损失。公司财务数据主要来源于Wind数据库和CSMAR数据库,内部控制指数来自迪博数据库,企业社会责任评分来源于和讯网。为了控制极端值的影响,对连续变量进行了1%和99%的缩尾处理。

(二)研究模型与变量说明

为验证管理者风险偏好对商誉减值的影响,建立以下模型:

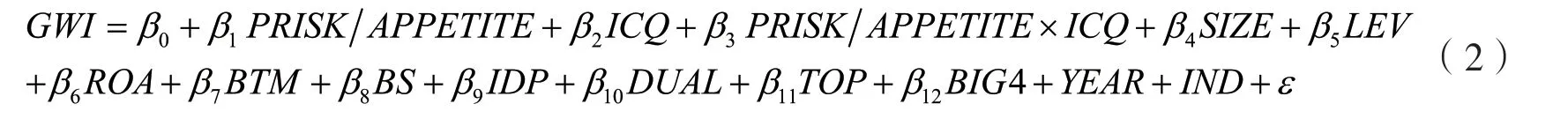

为验证内部控制质量对管理者风险偏好与商誉减值的调节效应,建立以下模型:

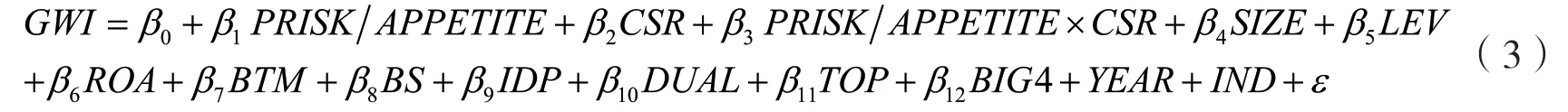

为验证企业社会责任对管理者风险偏好与商誉减值的调节效应,建立以下模型:

其中管理者风险偏好分别从两个层面进行衡量:第一,公司层面。借鉴Walls和Dyer(1996)、龚光明和曾照存(2013)、池国华等(2016)的做法,采用公司风险资产与总资产的比率来衡量管理者风险偏好(PRISK)。其中公司风险资产包括交易性金融资产、应收账款、投资性房地产、债券投资、其他债权投资与其他权益投资工具的总和;第二,个人层面。借鉴陈菊花等(2012)、孙文章等(2016)的方法,以管理者个人风险资产与其总财富的比例作为衡量管理者风险偏好的另一个指标(APPETITE)。其中,管理者个人风险资产主要指管理者的持股市值,总财富包括了管理者持股市值与管理者薪酬的总额。

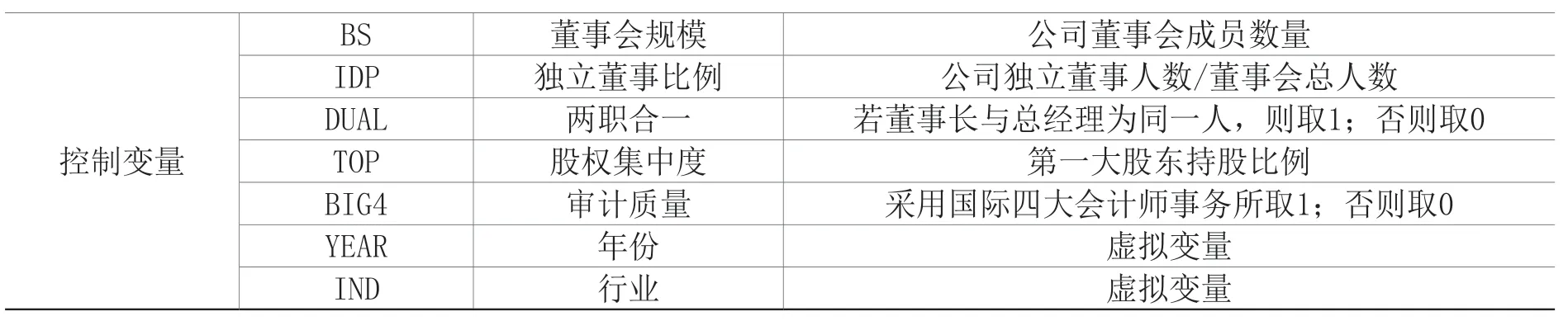

控制变量的选取,本文借鉴Li(2016)、郭照蕊和黄俊(2020)、魏志华和朱彩云(2019)的做法,选取了公司规模、财务杠杆、总资产收益率、账面市值比、董事会规模、独立董事比例、两职合一、股权集中度、审计质量等要素,同时控制了行业与年度。其中公司规模、财务杠杆、总资产收益率、账面市值比为公司财务方面的变量,董事会规模、独立董事比例、两职合一、股权集中度和审计质量为内外部监管方面的变量。各变量的含义如表1所示:

表1 变量定义

控制变量?BS 董事会规模 公司董事会成员数量IDP 独立董事比例 公司独立董事人数/董事会总人数DUAL 两职合一 若董事长与总经理为同一人,则取1;否则取0 TOP 股权集中度 第一大股东持股比例BIG4 审计质量 采用国际四大会计师事务所取1;否则取0 YEAR 年份 虚拟变量IND 行业 虚拟变量

表2为主要变量描述性统计。可以看到,商誉减值虚拟变量的均值为0.154,说明在2014-2019年间,报告样本中有15.4%的公司计提了商誉减值;PRISK均值为0.158,即样本中上市公司风险资产占总资产比重的均值为15.8%,最小值为0.3%,最大值为54.9%;APPETITE的均值为0.565,最小值为0.000,最大值为0.996,不同公司管理者风险偏好存在较大差异;ICQ的均值为6.467,最小值为5.708,最大值为6.695,不同上市公司内部控制指数没有表现出较大差异,初步反映出在监管部门要求下建立内部控制并保障其稳健运行已经成为大多数企业的共识;CSR的均值为22.321,最小值为-3.08,最大值为72.76,不同上市公司企业社会责任评分存在很大差异。

表2 主要变量的描述性统计

四、实证分析

(一)基准模型回归分析

1.管理者风险偏好与商誉减值回归分析

对于商誉减值虚拟变量,文章采用Logit方法进行回归,并对年份和行业进行控制,回归结果均经过White异方差修正(下同),结果如表3所示。第(1)列的回归结果显示:PRISK的回归系数为1.639,且在1%的显著性水平下显著为正;第(2)列回归结果显示:APPETITE的回归系数为1.021,同样在1%的显著性水平下显著为正。模型1的回归结果说明,在控制了其他因素的情况下,管理者风险偏好程度越高,上市公司发生商誉减值的可能性越大。回归结果与H1的预期一致。

表3 管理者风险偏好与商誉减值回归结果

2.管理者风险偏好、内部控制质量与商誉减值回归分析

表4是内部控制质量对管理者风险偏好和商誉减值的调节效应的回归结果。第(1)列的回归结果显示,PRISK与GWI的回归系数为1.627,且在1%的显著性水平下显著,进一步验证了管理者风险偏好与商誉减值之间存在着显著的正相关性。内部控制质量(ICQ)与PRISK交乘项的系数为-2.459且在10%的显著性水平下显著为负。第(2)列的回归结果显示,APPETITE与GWI的回归系数为1.011,同样在1%的显著性水平下显著,即管理者风险偏好与商誉减值之间存在着显著的正相关性。内部控制质量(ICQ)与APPETITE交乘项的系数为-0.767且在10%的显著性水平下显著为负。回归结果说明高质量的内部控制抑制了管理者的风险偏好等非理性行为,从而降低了上市公司发生商誉减值的概率,内部控制质量对管理者风险偏好与商誉减值之间的正向关系起到了负向的调节作用,与H2的预期一致。

表4 管理者风险偏好、内部控制质量与商誉减值的回归结果

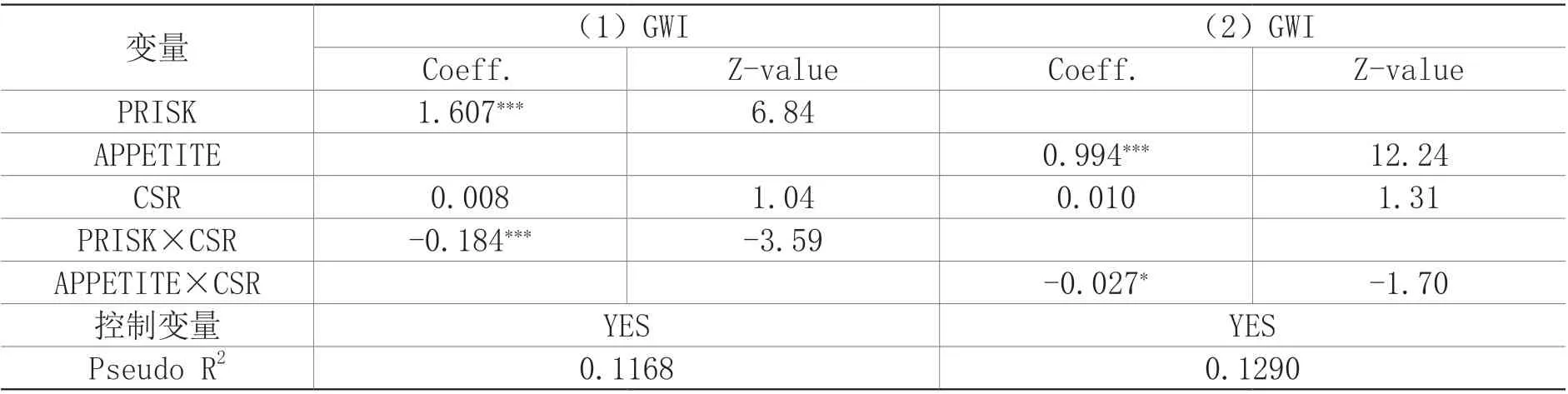

3.管理者风险偏好、企业社会责任与商誉减值回归分析

表5是企业社会责任对管理者风险偏好和商誉减值的调节作用的回归结果。第(1)列的结果显示:PRISK与GWI的回归系数为1.607且在1%的显著性水平下显著成立,即管理者风险偏好与商誉减值存在正相关关系,这与H1的假设一致。企业社会责任(CSR)与PRISK交乘项的回归系数为-0.184,同样在1%的显著性水平下显著为负。第(2)列的回归结果显示:APPETITE与GWI的回归系数为0.994且在1%的显著性水平下显著成立,进一步验证了H1的合理性。企业社会责任(CSR)与APPETITE交乘项的回归系数为-0.027且在10%的显著性水平下显著为负。回归结果说明企业社会责任具有声誉约束和信号效应,抑制了管理者的风险偏好程度,从而显著调节了管理者风险偏好与商誉减值之间的正向关系,调节变量的回归结果验证了H3。

表5 管理者风险偏好、企业社会责任与商誉减值回归结果

(二)稳健性检验

为保证回归结果的稳健性,本文采用替代自变量、替代因变量、自变量滞后一期、采用工具变量等方法进行检验。第一,替代自变量。基准回归中对于管理者风险偏好的衡量,是从公司风险资产和管理者个人风险资产方面考虑的。在稳健性检验中,参考张铁铸(2010)的研究,采用防御距离衡量管理者风险偏好,即:防御距离(MRP)=(期初现金及现金等价物+期初交易性金融资产+期初应收款项)/经营活动现金流出/365。第二,替代因变量。基准回归中采用商誉减值虚拟变量衡量上市公司发生商誉减值的可能性或者风险。在稳健性检验中,采用“上市公司年末商誉减值损失金额与年初总资产的比例”来衡量商誉减值计提的规模,该变量为连续变量。由于样本中含有大量零观测值,所以采用零膨胀泊松回归的方法。第三,使用滞后一期的管理者风险偏好替代管理者风险偏好,以消除实证回归的内生性问题。第四,为进一步克服内生性问题,选取“上市公司注册地所在省份年彩票销售额”并取其对数作为工具变量(IV),进行两阶段最小二乘回归分析以进一步控制内生性。省份年度彩票销售额数据来源于中华人民共和国财政部官网。统计上,文章对IV和内生变量管理者风险偏好(PRISK、APPETITE)以及被解释变量商誉减值(GWI)的相关系数进行检验,发现IV与PRISK、APPETITE显著正相关,而IV与GWI并无显著的相关关系,表明文章选取的工具变量合理。

采用上述方法重新进行回归,回归结果与基准回归保持一致,表明前文实证分析结论是可靠的,具有较好的稳健性①受文章篇幅限制,稳健性检验回归结果从略。如有需要,可向作者索取。。

(三)中介效应检验

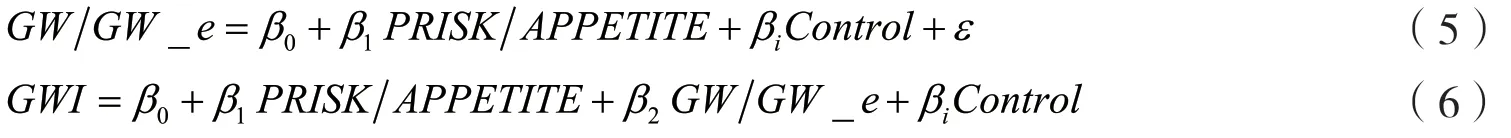

使用依次检验法,构建以下模型考察并购商誉在管理者风险偏好增加商誉减值过程中的中介作用:第一步为基准回归模型,即管理者风险偏好与商誉减值之间的关系。

第二步构建模型(5)估计管理者风险偏好与并购商誉(超额商誉)之间的关系,然后加入并购商誉(超额商誉)这一中介变量构建模型(6)考察中介效应,控制变量与前文保持一致。

模型(5)的被解释变量分别为“并购商誉(GW)”和“超额商誉(GW_e)”,并购商誉的衡量公式为上市公司第t年并购商誉金额的对数;超额商誉即上市公司第t年并购商誉总额与行业平均并购商誉金额之间的差额。控制变量与前文保持一致。

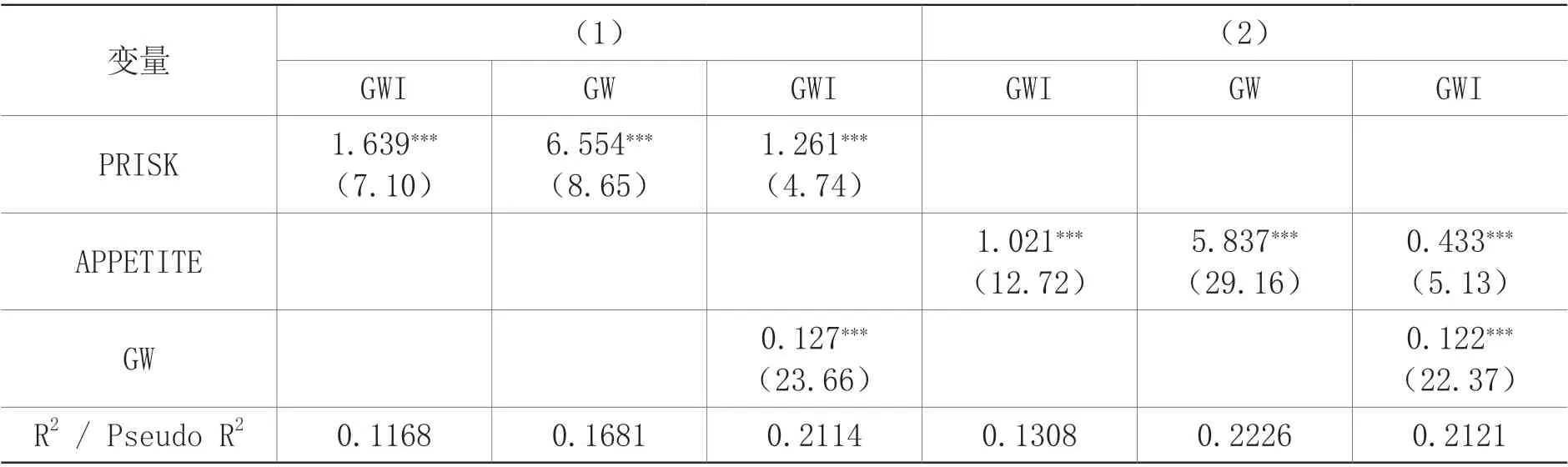

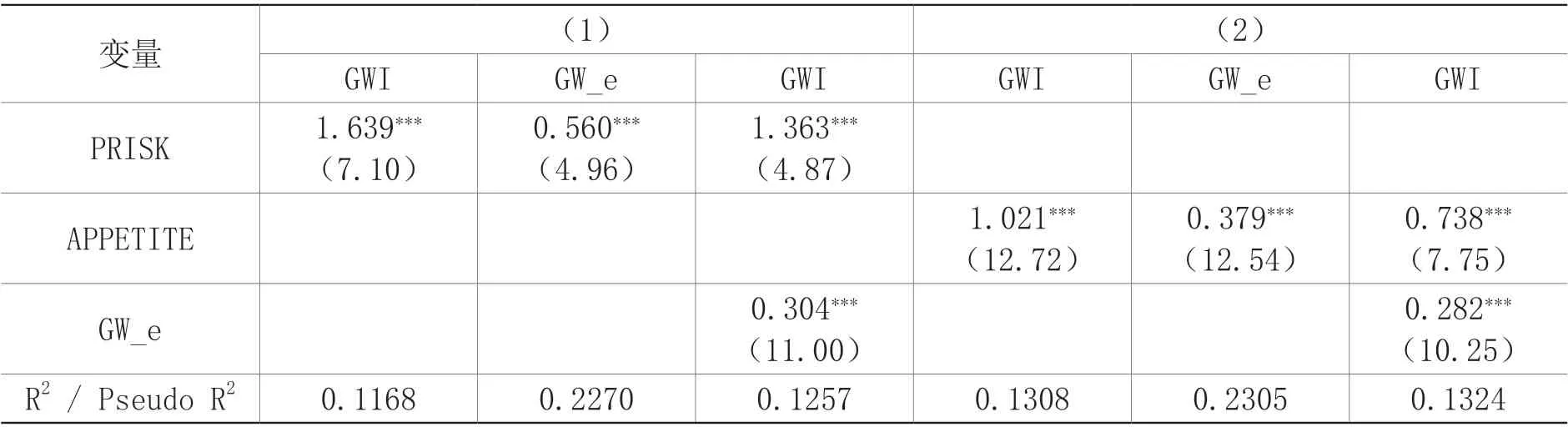

回归结果见表6和表7。在表6第(1)列中,PRISK与GW的回归系数为6.554且在1%的显著性水平下显著,说明管理者风险偏好与并购商誉存在着正相关关系;加入中介变量后,GW与GWI具有显著的正相关关系(回归系数为0.127),且PRISK的回归系数显著,说明模型存在部分中介效应。在第(2)列中,APPETITE与GW的回归系数为5.837且在1%的显著性水平下显著。加入中介变量后,GW与GWI的回归系数为0.122,显著正相关,同时APPETITE的回归系数在1%的显著性水平下显著为正,说明模型存在部分中介效应。

表6 并购商誉的中介效应回归结果

表7 超额商誉的中介效应回归结果

表7的回归结果也表明超额商誉存在着部分中介效应。回归结果说明管理者风险偏好显著影响了并购商誉和超额商誉的发生额,即风险偏好型管理者会倾向于进行更频繁、更高溢价的并购活动,并购活动产生了高额商誉,进而影响了上市公司商誉减值发生的概率,这与H1的分析一致。

五、研究结论与启示

本文研究管理者风险偏好与商誉减值之间的关系,并进一步探讨内部控制质量和企业社会责任在其中的作用机制,通过分析2014-2019年A股上市公司的数据发现:第一,管理者风险偏好与商誉减值显著正相关,即管理者风险偏好程度越高,企业发生商誉减值的风险越大;第二,内部控制质量、企业社会责任承担程度能够显著抑制管理者风险偏好对商誉减值的影响,证实了调节效应的存在。第三,通过中介效应检验,厘清了管理者风险偏好影响上市公司商誉减值的具体路径。基于以上研究结论,得到如下启示:

第一,要构建全方位的公司治理体系,优化管理层非理性行为。要完善公司的组织架构,充分发挥董事会会议、审计委员会等机构的监督作用。不断优化公司的股权结构,引入机构性投资者等外部投资者,分散公司的股权,避免经理人股权占比过高而占据绝对的话语权,一定程度上可以缓解管理者的风险偏好等非理性行为。

第二,要进一步规范企业的并购重组行为,提高并购的门槛和条件。严格审批并购程序,防止不切实际的盲目并购,完善并购全过程的信息披露制度,避免出现频繁的非效率投资现象,降低“商誉泡沫”及其减值风险。鼓励中介服务机构和并购投融资机构的发展,建立行业准则,为企业并购提供更多的知识和智力支持。

第三,完善商誉减值准则,减少盈余管理的空间。可以从政策层面上引导企业建立健全商誉减值内部控制制度,包括商誉的初始确认、减值迹象监控、减值测试流程等。进一步完善商誉减值的信息披露制度,要求上市公司对在商誉的初始确认和后续计量中使用的参数的依据作出详细披露,减少管理者在商誉减值过程中的机会主义行为。强化对会计师事务所、第三方评估公司等中介机构的职业道德要求和监管力度,提升中介机构的执业水平和独立性,防止出现与上市公司合谋进而提供虚假财务报告和审计报告的行为。

第四,构建完整的内部控制体系,不断提升内部控制质量。内部控制是公司治理中的重要制度安排,企业应当重视内部控制带来的积极治理效应,引导员工树立正确的内部控制意识并强化与内控工作相关的培训。同时建立配套的监督和激励机制,对内控制度的实施进行阶段性的跟踪和检查,对存在的问题及时进行修正并实施问责。借鉴发达国家的企业制度建设经验,从控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和内部监督五个方面构建全面的内部控制体系,用制度约束管理者的风险偏好等非理性行为,引导其作出正确的价值选择。

第五,引导企业树立正确的社会责任观,积极履行社会责任。督促企业提升社会责任感,为消费者提供符合规范的高质量产品。引导企业加强对员工利益的保障,构建良好的企业文化,为员工发展提供充足的空间。鼓励企业积极融入国家战略,进行精准扶贫、慈善公益。社会责任与企业的经济利益并不是对立的,而是可以成为企业进一步发展的机遇和助推器,企业应当树立正确的认识,将履行社会责任有机融入到经营目标中,实现多方共赢。