基于地方理论的传统村落保护发展研究——以《汉源县九襄镇民主村保护发展规划》为例

2021-08-23郑传乔

曾 卫,郑传乔

(重庆大学建筑城规学院,重庆 400045)

引言

城市起源于乡村,城市是乡村发展到一定阶段的产物。在城市发展日新月异的今天,广大乡村地区依旧是人类的情感归宿与精神寄托。传统村落作为其中历史文化底蕴较为深厚、历史资源较为丰富的部分,其历史文化遗产保护工作对于维护人类共同的情感归宿具有较大意义。然而在实际保护与发展的过程中,历史文化空间往往受到物质环境更新的严重冲击,使得这些能够唤起人们共同记忆的空间不复存在。因此在传统村落保护与发展过程中,融入地方理论并提出相应策略对于传统村落的保护与发展具有一定的现实意义。

1 地方理论及其发展历程

1.1 地方的概念

关于地方理论较为著名的论述是由美国人文地理学家段义孚提出的。其认为地方与空间是一体的,地方就是有经验的空间[1]。当一个人面对一个陌生的环境,环境所反映出的要素与人的经验和认知不相契合,那么该环境所能反应的空间和场所就是抽象的,不能称之为地方。反之,只有当人们在环境中逐渐熟悉下来,拥有个体对空间和场所的记忆,地方就随之而产生。地方感、场所精神等都是由地方产生的。

“无人则空间没有了意义,无地方则人类没有了栖息”[1]。地方理论作为人文地理学研究的重要理论,是“人—地”关系的基本内容。地方理论将有形无情的物质空间与无形有情的情感空间联系在一起,其产生的地方性与地方感使空间和环境富有内涵与魅力。

1.2 地方理论在国内外的发展历程

地方理论最早起源于现象学,认为人们需要感知世界,世界是人们主观感知后的结果[1]。在20世纪70年代,关于地方理论的论述在人文地理、建筑学与城市社会学等领域开始被提出[2]。其认为不同的人对于同样的地方,由于经验与认知程度的不同,对于地方性的感知也将不同[3]。地方与人的经验息息相关,没有经验就没有地方。又有学者结合时间地理学,认为地方在日常生活中具有能动性[2]。总之,地方理论强调人的主体性,并且以人们的日常生活为重要载体,地方是人对客观空间与环境的主观化、个人化的感受。

相比较于国外很早发现并提出地方理论,我国相关研究相对滞后[4]。1997年由张捷等将地方理论引入我国,并总结出地方是人们对一个空间环境所产生的认同感或异地感,是旅游地具有吸引力的基础[5]。

地方理论从引入我国至今,经历了引入期、分化期、发展期、深化期等4个阶段[6]。目前地方理论相关研究主要包括文献综述[7-9]、实证研究、地方感评价与地方性构建等3个方面。

最早的实证研究运用于旅游地[10-11]和社区研究[12],张中华等基于地方理论对阳朔社区进行分析,并提出地方理论的特殊意义在于让空间甚至世界充满“人情味”[12]。近几年地方理论在人居环境领域研究的主要对象包括城市居民游憩空间[13-14]、城郊开发区[15]、文化景观[16]、城中村[17]等方面,研究的内容包括地方认同、地方性、地方感等。另外有以田园综合体规划[18]和总体城市设计[19]为对象,研究地方认同的影响因素、地方性构建框架等。

针对目前地方理论的相关进展,未来可以从以下2个方面继续展开深入的探索与研究:研究对象的进一步拓展、探究如何将地方理论落地于具体的规划实践中。本文以传统村落作为研究对象是对地方理论研究对象的进一步拓展,并且借助于《汉源县九襄镇民主村保护发展规划》,有助于将理论研究的相关内容运用到规划实践中,促进民主村地方感的产生与地方性的构建。

1.3 地方性的概念

地方性是指一个地方所具有的区别于其他地方的客观属性[20]。自然环境作为范围最大的客观环境,任何城市、乡村都需要以自然环境为其生产、生活的载体。因此自然地形、地貌及气候环境是地方性的重要因素。不同的自然环境必然产生具有差异的地方性。建成环境以自然环境为承载,其建筑组合形态、公共空间尺度、建筑外观等都是构成地方性的重要内容。

1.4 地方感的概念

地方感是人根据其个体的经验、体验经历、价值取向、文化程度等对地方(环境)所产生的一种反馈(情感),它是人们对空间或环境的一种情感响应,包括了熟悉感、乡土感、归属感等。地方感是以人为主体,地方性环境为客体,人的主观感受为反馈方式。个体人地方感的产生是地方性与地方感不断相互作用的结果[20]。

2 地方理论视角下的传统村落保护

2.1 传统村落的概念

传统村落是指历史较为悠久,历史文化资源较为丰富,在各方面具有一定价值,需要保护的村落。传统村落作为乡村中的集大成者,是自然环境要素与历史人文要素有机结合的统一体,是产生地方感(乡土感)的重要载体。但是由于以往的保护与发展工作不注重传统村落自然环境与历史环境的保护,许多的传统村落呈现两极化现象:大规模拆建导致“千村一面”或者缺乏有效保护与发展导致物质空间凋零,文化断层。因此传统村落的保护与发展工作刻不容缓[21]。

区别于城市,传统村落最主要的特点在于其与环境和谐共生的营建模式以及村落本身所蕴含的历史和文化价值。这也是传统村落地方性营建与地方感塑造的重要内容,因此在传统村落保护发展过程中应将地方性营建与地方感塑造作为重要组成内容予以重视。

2.2 传统村落的地方性构建

2.2.1 地方性构建的概念

地方性构建指通过不同的规划策略达到强化地方性的目的。在传统村落的地方性构建中,可以通过与地方认同息息相关的两大要素:自然环境要素和历史人文要素进行加强。包括保护与修复原有自然山水格局、建筑肌理再现、建筑空间还原以及挖掘地方文脉、保护风俗习惯、创新文化特色等。通过一系列策略,增强地方性特征,达到地方性构建之目的。

2.2.2 山水格局

传统村落的地方性构建侧重于传统村落外在物质形体要素的保护与设计,包括自然山水格局与建成环境。传统村落的自然山水格局是容纳传统村落的自然载体,也是个体主观感受传统村落整体风貌的基础。自然山水格局是人们感知传统村落在整体空间上的尺度参照与空间定位的重要途径。对于传统村落山水格局的地方性构建,主要包括:山体高度、山体走势、植被附着情况、群山远近关系、山体能见度、宽度、水质、水量、气味、整体的山水格局与村落布局的关系等。

2.2.3 空间肌理与尺度

清晰的村落肌理与明确的道路走向,更加容易产生地方感。因此在地方性构建中应该注重保护传统村落的建筑肌理,不大拆大建。对于新建建筑应尽量顺应原有肌理或与之协调。建筑尺度是人们在传统村落中行走体验最为直观的因素之一。保护传统村落街巷的尺度是地方性构建的重要内容,在保护过程中,应尊重原有的建筑尺度,保证街道D/H比例在适宜的尺度。

2.2.4 建筑风貌

传统村落的建筑风格与整体风貌是具有可读性的物质形体要素。地方性的文化与特色,往往通过建筑的风格来体现。保护与修复建筑风格,对于地方性构建意义重大。在具体保护过程中,应该遵守原真性原则,修旧如旧,保护传统村落的整体建筑风格。

2.2.5 公共空间

传统村落的公共空间是村民进行日常交流与举行重要活动的主要场所,因此是地方性构建的重要内容。公共空间地方性构建,在满足节日活动需求的前提下,应该注重地方性特色,融入具有共同记忆的设计元素。同时需要注意空间与主要意象节点的视觉可达与步行可达。对于公共空间的天际线与景观可视性做重点设计,从而加强公共空间的地方性。

2.3 传统村落的地方感生产

从人文地理学“人—地”关系和环境心理学来看,地方性构建是手段,以环境(地)为主要对象,而地方感是目的,以人的情感反馈为主要方式。地方感的生产与地方性构建是相辅相成的过程,两者是地方理论的核心本质思想[22]。可以通过加强传统村落的意向性、主题性以及文化性特征来达到传统村落地方感生产的目的。

2.3.1 意象性特征

传统村落的地方感生产需要依靠人们对于村落空间与环境的主观感受而产生。而传统村落的意象性特征就是对传统村落空间与环境的重点概括与描绘。凯文·林奇在城市意象理论中提出“地标、节点、路径、边界、区域”等五大要素[23]。传统村落地方感生产,需要对传统村落中的村民共同的精神性地标、重要的公共空间与节点、村民日常生活的路径、具有特征性的边界与区域进行保护与设计。这五大要素能够串联起村民的日常生活,并且有效地控制传统村落的整体环境,保证传统村落在保护与发展过程中不丧失原有的地方记忆与地方感。

2.3.2 主题性特征

从环境心理学上来看,人们对于空间环境的认知具有层次性与结构性。重点突出的面状区域最先被人所感知。因此传统村落的地方感生产需要对主题性的重要区域进行强调,突出面状区域的主题与特色,从而强化人们对于传统村落的认知与感受,加强地方感的生产。在具体的操作环节,应该对传统村落中具有一定历史文化特征,能够代表地方特色的重点区域进行控制与设计。

2.3.3 文化性特征

在传统村落地方感生产中,日常生活的行为与文化活动是重要的因素之一。传统村落的地方感大多是在人们在日常生活与体现文化性的活动中产生的。因此应该加强传统村落行为环境的设计。通过设计体现文化性环境系统,加强传统村落的文化气氛和地方感的生产。

体现文化性的环境系统设计主要包括:传统村落主题标志体系、旅游标志与导览体系、主要活动场所设计、主要节日活动庆典体验设计、传统民俗与非物质文化遗产展示场所设计。

3 地方理论视角下的九襄镇民主村保护发展规划

3.1 民主村概况

民主村位于四川省汉源县九襄镇西北部,西临木槿河,南临流沙河,整体山水格局完整。民主村是第四批国家级传统村落,村落内保留有大量历史遗迹与文物保护单位,如国家级重点文保单位——双孝节石牌坊等。地理区位上,民主村位于南方丝绸之路与茶马古道的交汇地带,历史悠久、文化底蕴深厚。现存建筑多为明清时期建筑,整体街巷格局与建筑肌理保存良好。民主村传统节日与非物质文化遗产丰富多样,如庙会、傩舞、傩戏、老太庙花灯等。

3.2 《汉源县九襄镇民主村保护发展规划》概述

《汉源县九襄镇民主村保护发展规划》(下称《规划》)是在传统村落物质空间逐渐凋零、地方感进一步流失的背景之下开展的紧急性、保护性的规划项目,《规划》以保护为主、兼顾发展;尊重传统、活态传承;整体保护、环境协调等为原则,致力于将民主村保护与发展成为古道明珠、川西瑰宝以及田园古村。针对民主村的实际情况和基于保护与发展的具体需要,《规划》提出基于地方理论的民主村地方性构建与地方感生产的具体规划策略,旨在更好地推进民主村传统村落的保护与发展。

3.3 民主村的地方性构建

3.3.1 山水格局

民主村位于川西南高原与四川盆地过渡地带,四周群山环抱,河流密布(图1)。民主村整体山水格局保护是通过划定生态保护红线与蓝线的方式,严格控制保护范围不受突破。同时制定村民公约,保护周边山体植被与水流。对于民主村周边被违法开垦的山体实行生态修复,退耕还林。对于流沙河上游存在化工厂违规排放污水与私自违法挖沙等问题,联合有关部门依法查处,保护流沙河与木槿河的水质。在后期保护发展过程中加强了村民教育与法规保证。对山水格局的保护,是有力保护民主村传统村落地方性营建的最基础因子。

图1 民主村周边山水格局

3.3.2 空间肌理与尺度

民主村内有一“老街”,整体呈现自然有机增长的建筑肌理。其布局为鱼骨状(图2),以自东向西主要干道为骨架,周边狭小巷道为延伸,整体曲折蜿蜒,随地形高低错落曲折,在主街首尾各有石牌坊和栅子门占据一方。“老街”鱼骨状的建筑肌理独具特色,是民主村地方性构建的重要内容。

图2 “老街”鱼骨式形态

民主村“老街”拥有宜人的空间尺度。主要街道街宽为 5—7 m,两侧散布的小巷宽 1—2.5 m,与主街的空间尺度形成对比。巷道两侧多为院落式住宅,两侧店铺较为密集紧凑,多为一层院落,店面和住宅融合为一体,延续着“前店后宅”的经营特点。在民主村地方性构建中,通过拆除村民私搭乱建的棚户,保障肌理的统一性;通过修复原有破损的建筑等,加强肌理的完整性;通过打通原有的巷道,保证肌理的明确性。通过对老街肌理与尺度的修复与保护,使得老街原有的商业活动、社会交往、日常生活的功能得以恢复,形成宜人的交往空间,从而加强村民对于老街的认知与感受,唤回人们过去的体验与记忆,达到地方性构建的目的。

3.3.3 建筑风貌

民主村传统村落建筑多为明清时期建造,规模宏大。整体风貌保留较为完整。民居以院为基本单位,屋顶多为双坡屋顶,侧墙均为实墙,不开窗,以便与邻户靠拢,部分建筑内部的梁柱等构件上还保留有木雕彩画图案。檐部运用了当地独特的构造方式,由出挑深远的檐部和檐下窗组合而成。

在近年的村庄发展建设过程中,由于村民缺乏对传统村落价值的认识,保护意识淡薄,部分村民在新建和改建过程中采用了大量的现代建筑材料,质景不一,布局缺乏统一规划,部分新建建筑在风格、色彩、装饰等方面与周边传统建筑不相协调,严重影响了村落原有的风貌。

在民主村地方性构建过程中,不断加强对传统村落建造风貌的保护。对于保护区内与传统风格难以协调的现代风格元素的建筑构件予以拆除。对于新建与修复的建筑,在建筑风格、色彩、装饰等方面,严格按照原有的形式进行统一,保证建筑风貌的原真性。

3.3.4 公共空间

民主村的公共空间包括绿地广场空间与公共建筑空间。广场空间主要是村委会的院前广场,整体规整,周边的院墙将广场围合成一定的空间。其次是双节孝石牌坊前广场,牌坊周边广场多用来村民日常锻炼与晾晒谷物。公共建筑空间主要是栅子门周边以及村老年协会的院落空间,该空间多为村民用来娱乐放松与日常交往。主要存在的问题是公共活动与村委会私密行政办公冲突,使得村民的体验感下降,原有局促的空间也难以承担重要节庆活动。

在民主村地方性构建中,将双节孝石牌坊前广场作为重要改造对象。石牌坊是全村精神的寄托与象征,通过对石牌坊周边进行物质环境升级改造,满足公共空间功能的兼容性。同时通过民主村特有的茶马古道文化、南方丝绸之路文化积极融合民俗与民事等元素,提高公共空间的吸引力。通过文化的融入与展示,提高村民的文化认同与共同信念,促进民主村地方性构建。

3.4 民主村的地方感生产

3.4.1 意象性特征

民主村地方感生产的意向性特征元素包括双节孝石牌坊等地标、栅子门广场等重要节点、居民日常出行与交往的主要街道空间以及反映民主村主要特色的区域与边界。

在地标方面,双节孝石牌坊是民主村的标志性构筑物,其位于九襄老街的南端。在对双节孝石牌坊地方感生产中,主要是通过修复石牌坊,维持其原有的风貌与格局;修复其周边环境,使之与整体历史氛围相协调;通过举办与“忠、孝、节、义”等主题活动,加强人们对于石牌坊的共同记忆。

在节点方面,主要是通过对栅子门广场等进行地方感生产的恢复工作。包括将原有的老城门进行修复,修旧如旧;整治周边建筑风貌与环境,地面采用青石板铺装;原地复建栅子门前悬挂有“洪源古郡”和“汉源春色”牌匾的亭子,唤回村民的记忆。

在路径方面,通过设置街巷空间景观设计导则以及对街巷整治与引导上加强地方感的生产。在街巷整治方面,要求道路尺度、断面材料、街道立面风格应保持传统风貌;采用体现地域性的天然材料进行街道地面铺装,以保证村落整体风貌协调一致;对于细部构件一致采用传统风貌形式与地域性构件;在重要节点处设置反映历史文化与传统民俗的雕像、浮雕等。

在区域与边界方面,将民主村村域分为传统村落风貌区、自然农田风貌区、生态景观涵养区、农业生态景观区等4类。通过对区域内部特征元素的加强,如对传统村落风貌区,加强历史建筑的保护与利用;对生态景观涵养区,加强对植被、水系的保护。通过对不同区域与边界的保护与控制,强化区域内部特征,实现民主村地方感的产生。

3.4.2 主题性特征

根据民主村村落自然环境要素分布与历史人文资源特点划定为两大主题性区域,包括自然景观区域与历史风貌区(图3)。自然景观区域包括生态景观涵养区与农业生态景观区,历史风貌区包括以汉源街为核心的历史文化村落片区和以村落景观为核心的传统村落旅游片区。

图3 主题分区

生态景观涵养区主要是保护民主村周边的生态景观环境,突出山水格局对于人们地方感生产的作用,保留个体记忆中对于承载民主村的自然环境的体验。

农业生态景观区是通过对传统农事活动的复原与再现,唤回人们对于传统村落农事活动的记忆;再现满眼稻花、处处稻香的田园景象,引起人们对于田园风光的共鸣。

历史文化村落片区以保护为核心,通过保护整体建筑格局与环境,保护建筑风貌等方式,加强民主村的历史文化内涵。同时通过非物质文化活动的情景再现等方式,重现民主村旧时的生活场景,进一步强化地方感的生产。

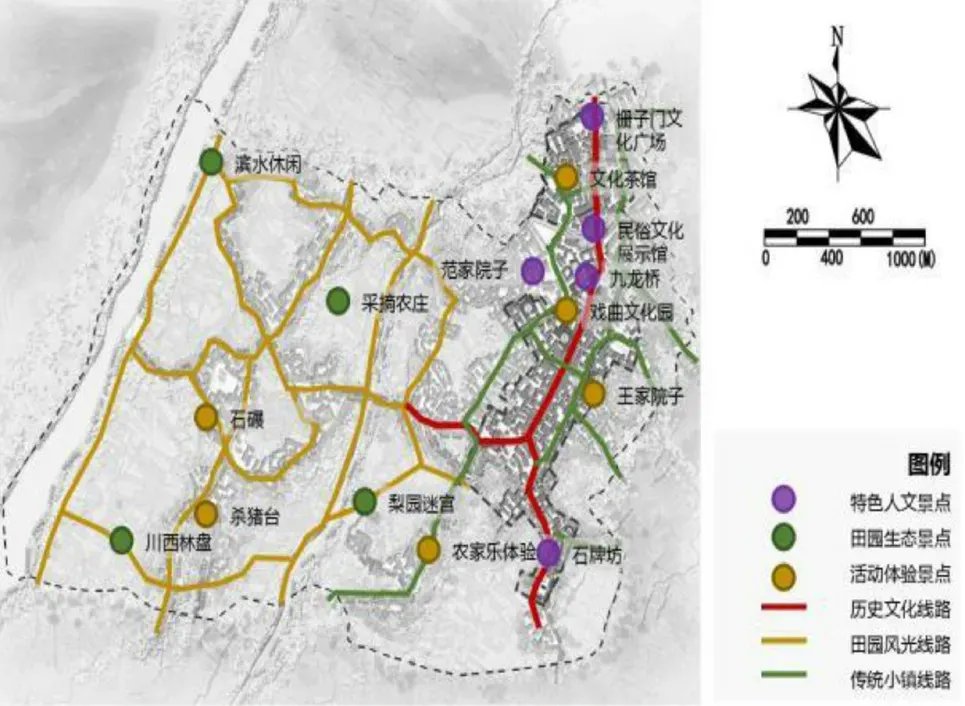

传统村落旅游片区以发展为核心,通过文化与旅游的有机结合,以旅游产业发展反哺历史文化保护工作。并通过一系列的旅游标识与活动,加强旅游人群对于传统村落的记忆共鸣(图4)。

图4 旅游线路与景点

3.4.3 文化性特征

民主村的节庆活动与历史传说十分丰富,其中包括了部分非物质文化遗产,主要有庙会、傩舞、傩戏、老太庙花灯等活动以及九襄石牌坊传说、黄平子拜年、吏部天官郭万俊的传说等。对于地方感文化性特征的构建,通过建立文化遗产档案做好非物质文化遗产的记录与保存;加强相关文化活动的组织与宣传力度;建立非物质文化遗产展示馆等方式。在加强非物质文化活动的组织方面,可以通过举办节庆等方式进行非物质文化遗产的发扬,如舞龙舞狮、祭孔会、祭天地等。

4 结语

传统村落是人类记忆的根。保护与构建传统村落的地方性与地方感能够满足人们对于乡土的依恋与追根溯源的要求。本文利用地方理论,探讨其在传统村落保护与发展中的作用。以传统村落的地方性构建与地方感生产为主要手段,认为在地方性构建中应该注重山水格局、空间肌理与尺度、建造风貌、开放空间等方面的研究,在地方感生产中应该注重意象性、主题性与文化性特征元素的挖掘。通过以上方式力求对传统村落保护与发展研究工作带来些许启示。