中国乡村空间研究特征与趋势(1978—2020年)——基于CiteSpace知识图谱分析

2021-08-23毛志睿伍春艳

毛志睿,伍春艳

(昆明理工大学建筑与城市规划学院,昆明 650093)

引言

乡村是一个集生产、生活和生态于一体的空间,其生长、演变甚至衰亡都伴随着空间现象[1]。自1978年改革开放以来,尤其是20世纪90年代以来,随着城镇化进程的加快,生产要素向城镇集中,乡村空间衰落,空心化问题严重,城市边缘乡村聚落消失[2]。伴随而来的乡村空间非农化,空间风貌城市化,村庄撤并过度等问题凸显。目前我国的城市化率虽然超过了60%,但未来还有大量农村人口生活在乡村,乡村问题也是近年来的热点关注问题。乡村空间利用低效化、撤并过度、风貌城市化等问题,严重阻碍了乡村生态文明建设以及乡村振兴战略的推进。因此,总结我国乡村空间研究的经验,厘清乡村空间相关研究方向的发展趋势对未来乡村空间研究的优化十分重要。本文运用CiteSpace软件进行定量分析,先对我国改革开放后乡村空间的研究特征和趋势进行总结,再从空间分布特征、空间演变及其影响因素、空间优化与重构、空间分异及其影响因素和空间转型5个方面对乡村空间研究的主要内容进行归纳,并对未来乡村空间研究方向作出展望。

1 研究方法与数据来源

借助CiteSpaceV软件的引文可视化功能,在中国知网(CNKI )的文献数据库,输入“乡村聚落空间”“村落空间”“农村空间”和“乡村空间”4个主题词,选取来源期刊为SCI和北大核心期刊,通过筛选符合主题的文献,最终得到1978—2020年文章共1 080篇,剔除书评、广告、介绍等不符合主题和内容重复的文献571篇,获得有效文献509篇。运用CiteSpace V软件,选择 “Keyword”节点类型,对文献进行共现分析。“Keyword”代表关键词共现分析功能,共引关键词出现的频次越多,节点就越大。节点间的连线表示二者存在共现关系,连线粗细表征共现强度。

聚类视图侧重分析乡村聚落空间研究领域的知识结构联系和热点领域,时间线视图更加注重在不同时间跨度各类乡村聚落空间研究方向的出现和热度情况。产生聚类结果的两个数值,一个是Q值,一个是S值,这两个数值表征着聚类效果的好坏,Modularity为聚类模块值(Q值),一般认为Q>0.3意味着聚类结构显著;Silhouette为聚类平均轮廓值 (S值),一般认为S>0.5聚类是合理的,S>0.7意味着聚类是令人信服的。本次研究中Q=0.757,S=0.651,所以本次研究的聚类结果分析是合理的。

2 中国乡村聚落空间研究热点分析

从聚类视图(图1)中,我们可以看到乡村空间研究的主要热点领域及节点较大的一些关键词。高频共现关键词中最大节点为“乡村聚落”(72次),其他主要节点包括“空间分布”(49次)、“传统村落”(40次)、“影响因素”(35次)、“空间格局”(32次)、“乡村旅游”(19次)、“乡村空间”(16次 )、“空间重构”(16次)、“空间演变”(12次)。

从聚类视图的结构来看(图1),主要分为5条研究线:第1条研究线是以乡村聚落和传统村落为主要节点展开的乡村聚落空间影响因素和空间格局研究;第2条研究线是以空间分布为主要节点,基于GIS技术的乡村聚落空间分布特征和空间分异研究;第3条研究线是乡村旅游地空间结构、分布特征研究;第4条研究线是以乡村空间为主要节点展开的乡村空间演变及形态、优化、转型方面的研究;第5条线研究线关注的是乡村聚落空间重构研究。

图1 乡村空间研究的聚类视图

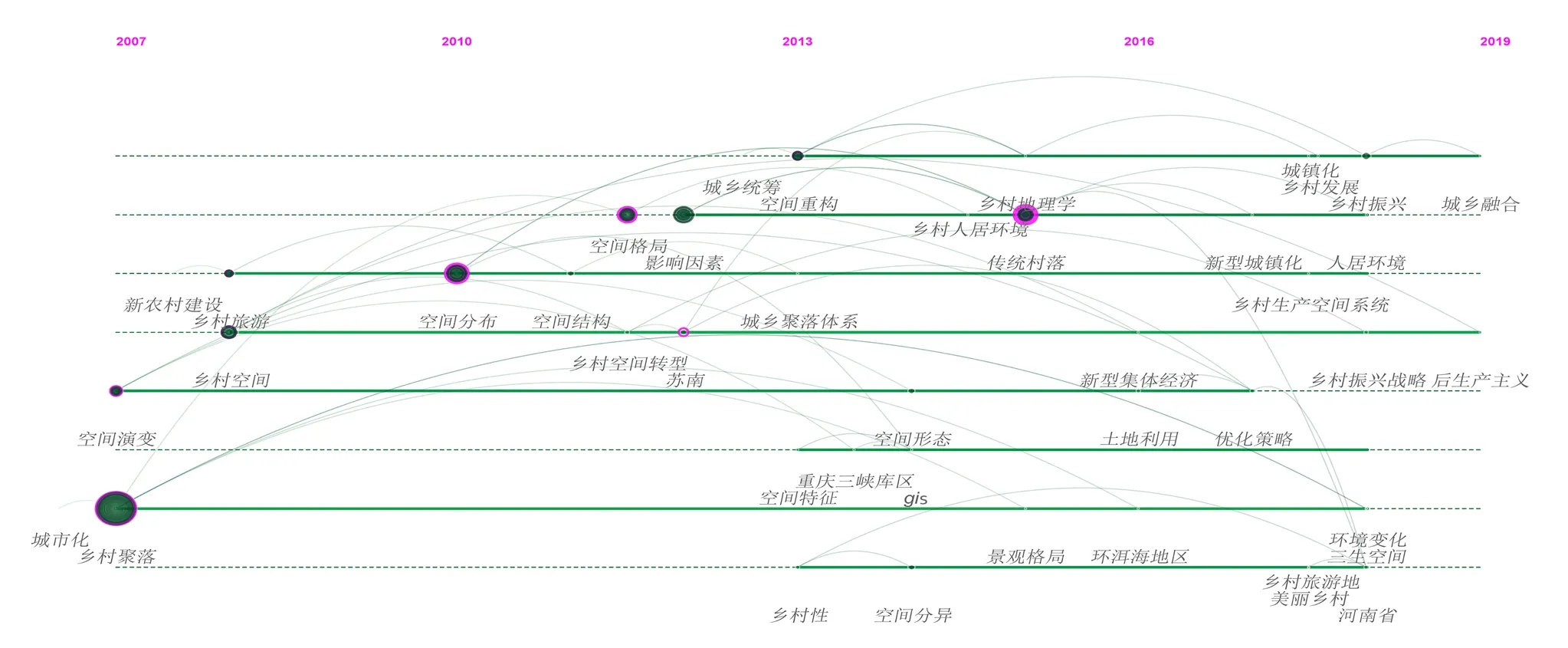

进一步借助时间轴线图(图2),可大体看出近年乡村空间研究热点的特征、趋势和两个阶段。

图2 乡村空间研究时间轴线

特征和趋势方面:首先,时间轴线图(图2)中出现了“新农村建设”“城乡统筹” “乡村振兴”和“新型城镇化”等多个实施的政策词,可看出乡村空间的研究内容具有很强的政策导向性,研究热点紧随国家政策的实施,之后持续一段时间热度。目前在国土空间探索背景下,出现了乡村“三生空间”的热点研究。其次,“乡村地理学”“人居环境”和“GIS”重要节点的出现,说明了乡村空间研究有多学科融合的趋势,但是主要集中在地理学、GIS信息技术在乡村空间研究的应用,多学科融合度不强。最后,“苏南”“乡村旅游地”“环洱海地区”等地区词的出现,说明乡村空间的研究比较集中在乡村经济较发达、有地域特色或旅游业发达的典型地区,缺乏特色型的乡村案例研究。

结合时间轴线图(图2)中相关热点的出现时间和相关政策背景,可归纳出乡村空间热点研究的两个阶段:1978—2010年乡村空间特征描述阶段,主要侧重乡村空间分布特征和演变规律的研究;2010年以后是乡村空间研究多元化阶段,随着城市化的发展,城市用地扩张、城乡人口流动和产业结构变化等对乡村空间产生了强烈的冲击[2],以及在各类乡村政策的不断推动下,乡村空间发生了空间功能转型、分异和重构等,打破了原来的乡村空间格局。近年来在乡村振兴战略中美好生活追求的目标导向下,更加注重人居环境治理和乡村环境改善的探究,以及国土空间规划背景下乡村“三生空间”协调的发展探究。

3 中国乡村空间研究主要内容分析

根据聚类视图(图1)和时间轴线图(图2)的主要节点、研究线结构和特征的分析,可归纳出1978—2020年中国乡村空间研究主要集中在空间分布特征、空间演变及其影响因素、空间优化与重构、空间分异及其影响因素和空间转型5个主要领域。

3.1 乡村空间分布特征研究

村落的空间分布特征是村落的物质空间形态分布所形成的大小、形状、规模和格局体系,是多种影响因素作用下村落空间长时间演变的结果。乡村空间分布特征的研究主要集中在影响因素和不同空间尺度的分布特征两个方面。

自然环境因素是乡村形成初始空间格局的基础条件[2],也因为自然地理环境的多样性导致了乡村空间分布特征的差异性。例如,平原地区的村庄空间分布密集、规模大,而高寒山区、沙漠边缘地带分布稀疏[3],丘陵、山地区为留出耕地,村落则多顺应山体呈线性展开[4]。但由于近几十年来城镇化战略的推进和产业结构的优化,乡村空间分布特征受到城镇化因素和经济因素的影响越来越显著。产业非农化、农业现代化技术[3,5]至最近城市或城镇的产业、经济区位条件等对乡村空间分布影响剧烈,其中到乡镇的道路交通可达性因素对乡村空间分布影响最大[3]。总之,乡村空间的分布特征受到了传统因素和经济发展的双重影响。自然环境、社会经济和历史文化这些传统因素仍是村落保持原始空间特征的重要条件,但经济发展的影响愈加明显[3,5]。

GIS技术空间分析方法中对乡村空间位置、分布、形态等进行可视化分析,为不同尺度的乡村空间分布特征提供了技术支撑,研究得出村落在不同的空间尺度方面具有明显的差异性和分布规律。微观尺度上,可划分为星状散点型、带状绵延型和块状集中型3类乡村空间分布特征。区域尺度上,乡村空间分布特征具有邻近乡镇、道路、河流的共同特征,但由于区域自然、经济和社会等环境的多样性,空间分布格局差异性明显。例如广东省呈现出平原稠密,山区稀疏的空间分布格局,新疆绿洲乡村聚落则是密度小、规模小,以集聚模式为主的空间格局[5,6]。全国尺度上中国村庄空间分布呈现出聚集、随机、离散均匀分布的并存空间分布模式,东南半壁的村庄分布密度远大于西北半壁[3]。

3.2 乡村空间演变及其影响因素研究

不同时代背景下,乡村空间演变的整体空间效应不同。农业社会时期,主要是受自然条件的限制,乡村空间较为缓慢的自发生长和演变成顺应自然环境的空间格局。在城市化背景下,技术进步、人口流动、农村产业结构转变,自然因素对乡村空间演变影响的下降[1],乡村空间演变加速,演变的结果变得多样化。乡村空间演变具有时空特征,是一个动态的过程,是自然、经济、政策等多种影响因素综合推动的结果(表1)。

表1 空间演变影响因素归类

从乡村空间演变的结果来看,凭借邻近城镇区位优势和良好经济环境的乡村最终可以实现城镇化的转变,典型的如“苏南模式”和“珠江模式”;城市用地扩张后也可能被城市包围成为城中村或在政策导向下被撤并和消失;偏远贫困区域的乡村因经济发展后可能会沿公路无序扩张成为“空心村”等[2]。

从乡村空间演变的过程来看,空间演变有分阶段的特征,不同的阶段会受到多种影响因素的影响。如宋晓英(2015)等总结了蔚县乡村商周时期至清朝3 000多年间的空间格局演化特点和形成了4个不同阶段的区域空间格局,分析出了自然条件、军事历史条件、人口迁移和经济贸易发展4个方面的影响因素。段进(2015年)通过对无锡乡村长达十余年的城镇化相关政策梳理和21个村的资料调研与解析,得出了村庄整体更新期、遏制生长期、拆并消退期、拆并和发展并重期4个阶段的特征。

3.3 乡村空间优化与重构研究

乡村空间优化与重构研究比较多的是乡村经济比较发达的苏南地区。乡村空间优化是指乡村生产、生活和生态空间功能布局优化、调整后适应现代农村居民生产和生活需要的一种现象。乡村空间重构也是乡村空间优化的一种常见现象。乡村空间优化分为乡村空间格局结构优化和村庄内部空间的优化,受外部经济环境和政策驱动的影响较大。

乡村空间格局结构优化方面,主要是针对农村居住分散,公共服务设施不完善的弊端,所以新时期调整乡村空间格局应适应新型城镇化背景下村民对城镇化生活水平的要求,优化以镇区为依托的中心村,形成集镇社区、中心村和散居村庄的城乡空间格局,促进公共服务设施的空间均等化[3,8]。

村庄内部空间优化方面,主要是生产、生活和生态空间的优化。农业规模化经营与发展特色种植业的方法可以优化生产空间,在当地企业的帮助下衍生出新的企业和机构形成特色产业集群来促进乡村生产空间升级和转型[9]。很多具有潜力的大都市边缘乡村,凭借交通便捷、资源禀赋等优势,实现了农业生产空间的转型和优化。村庄中空置房屋和闲置土地,可以进行土地整理、功能置换,公共空间重构[10]、改善农村基础设施,来优化生活空间和发挥其经济价值。划定生态红线、建立生态走廊可以优化生态空间[11]。

在乡村重构的驱动力方面,城市大扩张的外部驱动力和新农村建设、美丽乡村、乡村振兴等政策驱动下村庄的内生性响应是乡村空间优化的双重动力[12]。其中乡村地域的经济发展与产业转型过程中土地的利用方式和配置格局影响最为剧烈[13],如苏南乡村土地市场化改革中的农用地流转和农村建设用地置换和工业下乡使乡村空间发生了剧烈重构。以权力关系、权力与资本关系为核心的驱动力在城郊型乡村空间重组中的作用也很突出[14]。

3.4 乡村空间分异及其影响因素研究

乡村空间分异研究是2014年的研究热点,研究较多的是苏南地区。乡村空间分异是指其内部空间功能分化与形态分异的过程。乡村发展从农业种植向发展工业和服务业转型,业态结构从单一转向多元,导致乡村土地利用类型和乡村空间结构也趋向多元化,从而造成乡村空间的分异和转型[15]。乡村空间分异的影响因素与乡村经济转型密切相关,分异规律呈现出多个阶段的特征。

乡村空间分异影响因素方面,改革开放以来,乡村的资本、劳动力等生产要素不断向城镇集聚,生产要素的集聚与分散对乡村空间分异产生深刻影响。资本运作逻辑是生成苏南乡村空间分异特征的根本原因,其中土地产权制度的改革对苏南乡村空间影响深远[16]。随着乡村旅游的大力发展,农村非农化转型加速,其中乡村旅游地中地形、水文等自然因素和客源因素、政策驱动、交通区位及高级别景区的辐射效应等人文因素是空间分异的主要影响因素[17]。

乡村空间分异规律方面,乡村经济的不同发展阶段或受不同驱动机制的影响会呈现出不同阶段的特征或不同分异模式。吴丽萍等(2017)以徐州市沙集镇东风村电商集群的阶段性发展特点为切入点, 解析了电商从发展初期到集群化过程中,乡村空间功能分化由传统乡村居住向产居一体到产居空间逐步分离,呈现组团式发展的特征。乡村经济发达的苏南地区,在市场和政府两大分异机制的交互作用下,乡村空间形成了工业导向下的公司型村庄、农业导向下的农场型村庄和旅游导向下的休闲型村庄3种典型的模式[18]。

3.5 乡村空间转型研究

乡村空间转型是指以农为主的传统乡村空间结构被打破,除了乡村居住空间、农业生产空间、乡村生态空间外,还出现了位于乡村地区的非乡村功能建设空间,比如苏南地区的乡村工业生产空间、为城市服务的重要基础设施空间、乡村地区的高档别墅区等[19]。乡村空间的转型受到多元驱动力量,引导乡村逐渐实现非农化转变,推动乡村空间分异和重构发展的同时也会带来一定的危害(表2)。

表2 乡村空间转型分类

苏南乡村地区是我国乡村经济最发达和乡村空间转型最为明显的地区,其空间转型的动力演变过程大致经历了乡村自主、市场推动和政府主导3个阶段[20]。早期在苏南城乡二元结构中,乡村自主的“内生力量”是推动乡村空间转型的主要因素,之后城乡互动背景中,城市化力量、政府力量、市场力量等“外部力量”在推动作用越来越大[21]。

乡村空间转型可能会带来生态环境破坏、乡土文化消失、农村过度市场化、农民自主性危机、空间正义缺失和村庄共同体瓦解,并最终导致乡村社会发展的不可持续性[22]。因此,在乡村转型和塑造的过程中应以具体的需求与发展来建构空间。例如,在塑造乡村消费空间时要注意在创造多元的消费空间的同时保护原始乡村风貌,和整个乡村空间协调发展。城市居民来乡村消费的并不是某个特定空间,而是对整个乡村空间、乡村生活的体验[23]。

4 结语

基于509篇乡村空间研究文献,运用CiteSpace知识图谱分析方法,分析1978—2020年中国乡村空间的研究热点和趋势,得出以下结论:

(1)乡村三生空间探究是未来研究的重点领域。2019年5月28日,自然资源部印发的《全面开展国土空间规划》文件中提出利用乡村空间布局来促进乡村振兴的原则和要求。在当今国土空间时代背景下,“三生空间”的协调和融合是乡村空间的核心和重点。加强乡村“三生空间”功能耦合协调度,开展空间开发建设适宜性评价,分区、分级、分类管控以及底线控制等可以优化和合理布局乡村空间的,实现生产、生活、生态空间的协同发展[24]。目前,乡村生活空间基础设施配套不完善、居民点无序延伸;生产空间土地利用荒废,农药、化肥等造成环境污染;生态空间生态要素被破坏等诸多问题急需整治和修复。乡村“三生空间”探究是有效解决乡村问题,对乡村全域空间进行统筹治理与规划,实现乡村空间可持续发展的有效手段。

(2)多学科交叉与融合研究是未来乡村空间研究的趋势。乡村是一个复杂的综合体,涉及社会、经济、资源和环境等诸多要素,与地理学、社会学、经济学、生态学、建筑学以及人类聚居学等密切相关。目前乡村空间的研究涉及地理学、生态学较多,侧重物质实体空间的研究。然而在近几十年快速城镇化背景下,乡村出现了社会、文化、生活习惯等多元转型,对于微观层面的农户活动行为、心理和居住喜好转变等对乡村空间的需求研究较为缺乏。所以,开展学科的交叉研究,建立综合性分析框架研究是未来乡村振兴背景下乡村文化传承、塑造多元化需求空间的必然趋势。

(3)增强研究的普适性。目前乡村研究案例选择地的地域性比较强,东南沿海、中部农区等发达地区的农村研究较多,研究对象选择偏空心村、城中村、城郊村和旅游业发达等特殊型的乡村,忽视了对一般性乡村的研究,普适性不足。目前一般性乡村、偏远乡村普遍存在着农业产业化水平低、农民收入低、村庄缺少规划和管理和村庄劳动力流失、土地荒废严重等常见问题,对乡村聚落空间产生了较大影响。当前如何振兴这一类乡村,解决好乡村问题、如何可持续发展和推进乡村空间治理现代化,是当前巩固乡村振兴的重要任务和未来重要的研究趋势。

(4)增强研究的长效性和深入性。乡村空间研究热点政策性比较强导致研究内容具有易变性和阶段性。乡村聚落在不同阶段会受到城镇化不同强度的冲击以及政策引导。因此,乡村问题会呈现出阶段性和复杂性。热点问题是随时间、环境和条件不断变化的,但研究需要长时间的调查和不断更新知识体系,不断运用新的理论深入分析不同环境背景下的问题和解决问题。农村问题的解决不能一蹴而就和照搬城市的管理和规划模式。所以,乡村聚落研究应形成一种长期坚守式和深入性的研究模式,从而形成长效的管理、资金保障、治理以及技术引进等机制来适应乡村政策、环境变化,不断优化乡村空间和解决乡村问题。