赤泥产业中国专利态势分析

2021-08-22赖国栋

赖国栋

摘 要:文章通过检索截至2017年关于赤泥脱碱、建筑材料、降低放射性、有价金属提取等几个方面产业的所有中国专利,从中国专利态势对赤泥相关产业的专利技术的申请趋势、地域分布、技术构成和申请人等方面进行总体分析。

关键词:赤泥;中国专利;分析

中图分类号:TD989;X705文献标识码:A 文章编号:1674-1064(2021)06-090-02

DOI:10.12310/j.issn.1674-1064.2021.06.043

目前,赤泥综合利用仍属于世界难题,国际上对于赤泥大规模处置的方法,主要是通过建设赤泥堆场,进行长期堆放。这些处置方法占用大量土地,且赤泥中的化学成分入渗土地,易造成土地碱化、沼泽化、地下水污染等生态环境问题。在资源紧缺、环境保护日益重要的当今社会,赤泥如何回收利用及综合治理已经成为焦点问题之一[1-2]。

1 中国申请趋势

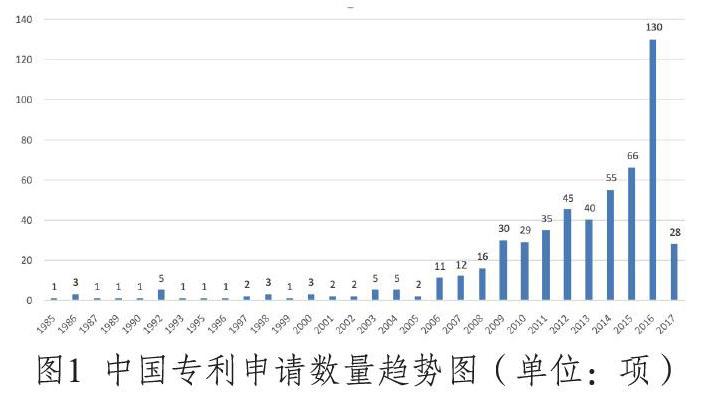

以赤泥为关键词,针对性检索脱碱、建筑材料、降低放射性、有价金属提取等几个方面的中国专利数据库,可以得到截至2017年的所有申请人的专利申请数据,如图1所示。

中国的赤泥相关专利在20世纪80年代中期开始涌现,然而在2006年之前的专利申请数量较少,均在5项以内。这段时期为赤泥技术发展的萌芽期,其应用处理的相关技术较为落后。随着国内工业提取氧化铝时排出的赤泥数量越来越高,其造成的污染越来越严重,为了最大限度降低赤泥的堆积数量及环境危害,我国越来越重视对赤泥资源的利用。随着对赤泥综合利用技术的研究及开发,我国的赤泥相关专利申请数量自2006年起开始呈现波浪式增长趋势,于2016年最为明显,其赤泥相关专利申请数量为130项,是前一年的2倍多。这段时期为赤泥技术的快速发展时期,主要体现在赤泥应用于建筑材料、土壤修复等相关领域的技术开发。2017年,统计的申请数量又有下降。

2 地域分布

2.1 国外申请人来源

赤泥产业的中国专利申请,按申请人国籍计算,中国本国籍申请人数量占很大优势,其申请数量为525项,百分比为97.7%;其次为美国籍、欧洲籍及澳大利亚籍,申请数量分别为4项、4项及3项,占比较少。其中,美国在中国的专利申请主要涉及水泥、陶瓷、塑料技术领域,其主要申请人为加州水泥公司、工程阻拦系统公司、灰烬技术改良股份有限公司。欧洲在中国的专利申请主要集中在水泥技术领域,其主要申请人为拉法基公司、拉法尔热公司及派里克累斯有限公司。澳大利亞在中国的专利申请主要涉及水泥和脱碱技术领域,其主要申请人为力拓艾尔坎国际有限公司、卡利有限公司、泰西可控股有限公司。由此可见,就中国专利申请量数据而言,国内申请人在我国具备很大的技术优势。另外,欧洲和美国等一些发达国家虽然在我国进行了专利布局,但是专利数量很少,并未对我国赤泥利用市场构成太大威胁。

2.2 国内省市分布

向中国专利局提交有关赤泥产业专利申请的申请人中,接近97.7%的专利申请为中国申请人,总量537项。其中,山东省提交的相关专利申请最多,为78项;北京市次之,专利申请量为57项,于1986年提交第一项相关专利,其专利申请相对集中于2009年之后;安徽省和江苏省相关专利申请数量相同,为53项并列第三;河南省、广西壮族自治区(以下简称“广西”)、贵州省和湖南省相关专利申请分别为50项、32项、27项和22项,我国其他省市的相关专利申请总量为153项。

山东省赤泥产业相关技术研究最早,并于1985年提交国内第一项相关专利,至今其专利申请数量各年份比较均衡,整体呈现上升趋势。北京市和安徽省次之,于1986年提交本省市第一项赤泥产业相关专利,其中北京市前期主要以零星式的专利申请为主,自2009年起主要以间歇式集中申请为主,其间隔为1~2年。安徽省自提交第一篇专利申请之后,经历了很长时间的专利申请空白期,直至2012年开始不断加大赤泥行业的技术研发力度,提高专利申请数量,并于单年以24项专利申请数量位居2016年全国各省市赤泥产业专利申请量第一的宝座。河南省和贵州省对于赤泥产业相关技术的最早研究始于1992年,提交了第一篇专利申请,随后都进入很长时间的技术空白期,直至21世纪初才逐渐开始加大赤泥产业的技术研发,进行专利申请。江苏省、广西及湖南省分别于1997年、2003年及2010年提交本省区的第一篇专利申请,主要于20世纪末21世纪初才开始加大对于赤泥产业的技术研发,进行专利申请。从图1可以得出,中国对于赤泥产业研究开发较早、技术相对较为成熟的省份是山东省、北京市及安徽省,且这些省市的申请主要来自一些高校及科研单位,与贵州省的企业并未有太大竞争关系,贵州省相关企业可以引进相关技术,并且可以和这些省市的高校及科研机构展开合作,共同研发赤泥的开发利用问题,从而形成成熟的赤泥产业化流程体系。

3 技术构成

文章以脱碱、建筑材料、降低放射性、有价金属提取这几个方面所针对的具体技术方向,研究了全球、中国、国外涉及赤泥产业的各技术分支的专利申请量及占比情况,如图2所示。

全球关于以上几个方面的赤泥行业专利申请总量为699项,主要集中在建筑材料中的水泥、陶瓷、烧结砖、混凝土等方面,其专利申请量为195项、135项、92项、80项,其占比为27.9%、19.31%、13.16%、9.3%。相对而言,安全处理、其他功能性材料技术分支的申请量较少。

中国关于赤泥行业的专利申请总量可以看出,主要研发方向和全球的研发方向一直主要集中在建筑材料技术分支,申请量为464项,占比为82.12%;其中水泥分支申请量141项,占比25%;陶瓷分支申请量106项,占比18.76%;烧结砖分支申请量86项,占比15.22%;免烧砖分支申请量65项,占比11.5%;混凝土分支申请量66项,占比11.68%。在安全处理、其他功能性材料的重视程度就相对低下,其申请量分别为25项、76项,占比分别为4.4%、13.4%。其中,安全处理中脱碱、降低放射性分支申请量分别为20项、5项,占比3.54%、0.88%;其他功能性材料中塑料、土壤修复分支申请量分别为31项、45项,占比5.49%、7.96%。

而对国外来讲,虽然主要研发方向仍是集中于建筑材料技术分支,其中水泥、陶瓷、混凝土的申请量分别为62项、32项、14项,其占比为41.89%、21.62%、9.46%,但是国外对于安全处理技术分支中脱碱领域的研发也比较重视,其申请量为18项,占比12.16%。

从上述数据可以看出,中国关于赤泥行业的专利申请量位居世界第一,研究方向与世界上各国的研究方向几乎同步。但是值得注意的是,现有的技术主要集中在建筑材料领域,而对于赤泥在其他领域的开发相对比较落后,故我国应加大对赤泥的其他方面的研发,从而使赤泥能够全面产业化发展利用。

4 申请人分析

中国专利申请中,申请量排名第一的是中国院校昆明理工大学,其专利申请量为13件,山东大学和山东理工大学以11件专利申请量并列第二,武汉理工大学和河南理工大学以10件的专利申请数并列第三,胡自田以8件的专利申请数位列第四。值得注意的是,胡自田是安徽人,其绝大多数专利是在2016年申请的,主要涉及土壤修复分支。桂林理工大学、中国科学院、中国矿业大学和淄博龙沙高分子材料科技有限公司以7件专利申请量并列第五。从中国申请专利的数量可以看出,我国专利申请中排名靠前的申请人全部為国内的申请人,而且主要以我国的各大院校为主。这与目前赤泥产业普遍产业化程度较低的现状相吻合。此外,对赤泥行业中国专利申请的申请人类型进行分析,可以看出企业及院校的申请占据较大比例,分别为37%及31%,个人及合作申请占据比例较低,分别为19%、13%。而对于合作申请,其中企—企占据6%、企—研占据3%、研—研占据2%、个—个和个—企都是占据1%。从中可以看出,赤泥行业的专利申请还是以独自研发为主,合作研发较低。由此可见,赤泥行业在市场上还未能全面产业化。因此,我国企业如果想要在赤泥行业有更大的进步空间,可以选择与各大院校进行合作,或者自身加大研发投入,从而增强自身在赤泥行业的竞争力。

5 结语

通过分析得出,1985年至2005年,国内关于赤泥的专利申请量都非常少,直到2006年,国内对赤泥才越来越重视,研发力度不断加大,其专利申请量持续不断增长。此外,分析结果还显示,我国的专利申请以本国申请为主,主要分布于山东省、北京市、安徽省、江苏省、广西壮族自治区、贵州省及湖南省,占据全国申请量的70.86%,国内重要申请人主要以院校为主,如昆明理工大学、山东大学、山东理工大学、武汉理工大学。值得注意的是,安徽胡自田的专利申请量位居第六,其绝大多数专利主要在2016年申请,主要涉及土壤修复分支。此外,国内申请人在赤泥领域的专利申请比较零散,不成规则,而且布局比较单一,均只在本国进行专利申请,并未形成一家独大的格局。

参考文献

[1] 朱晓波.赤泥综合利用研究现状及分析[J].矿产综合利用,2016(1):7-10.

[2] 钱江涛.赤泥综合利用技术现状及新工艺的提出[J].广东化工,2016,43(22):122-123.