航天短讯

2021-08-22赵迎龙,赵宏校

庆祝“两弹一星功勋奖章”获得者王希季院士百岁华诞座谈会召开

据中国空间技术研究院网站2021年7月26日报道,当天,中国空间技术研究院(简称研究院)隆重召开王希季院士百岁华诞座谈会,热烈庆祝我国“两弹一星”元勋、我国空间事业的开创者之一王希季院士百年寿辰,对王希季院士致以崇高的敬意和诚挚的祝福,并号召全体员工以王希季院士为榜样,大力弘扬航天精神,坚定航天报国信念,勇攀科技高峰,为推动航天强国建设、支撑世界一流军队建设作出新的更大贡献。

中国科学院学部工作局、清华大学、北京大学、上海交通大学、大连理工大学、云南师范大学、大理州人民政府有关领导和代表,王希季院士女儿王庆苏,集团公司总工程师尚志、张履谦院士、党群工作部部长王亚军,研究院院长林益明、党委书记赵小津、党委副书记李杰、科技委主任李明、戚发轫院士、叶培建院士、范本尧院士、杨孟飞院士、周志成院士,与王希季院士共事多年的老同事、老朋友,研究院综合管理层相关部门和相关单位领导参加此次会议。座谈会由赵小津主持。

会议现场

王希季院士因为身体原因不能现场参会,特意录制了一段视频表示感谢,他希望早日出院继续为航天事业做出自己的贡献。

林益明代表全院员工对王希季院士百岁华诞表示热烈的祝贺,对其在航天事业发展历程中做出的卓越贡献表示崇高的敬意。他指出:王老始终胸怀爱党情、笃行报国志,以人民为中心,以党旗所向为奋斗方向,与党同心同行,为人民谋幸福,为民族谋复兴。王老的百岁人生,就是一个中国人在中国共产党成立之后,从精神上追寻、奋斗、拼搏、超越的峥嵘岁月;就是一名航天人在中国共产党坚持独立自主、自力更生方针的指引下,奋发图强、勇于登攀、大力协同、无私奉献的真实写照;就是一位中国共产党党员在党的领导下,在为人民服务的事业中,坚定信念、矢志不渝的初心凝结。

林益明院长在座谈会上讲话

林益明表示,王老是我们身边奋斗的楷模,是我们前方最好的榜样! 站在新的历史起点,我们将以王希季院士等老一代航天人为榜样,大力弘扬航天精神,敢于战胜一切艰难险阻,勇于攀登航天科技高峰,让中国人探索太空的脚步迈得更稳更远!

会上,中国科学院学部工作局局长,上海交通大学、清华大学、大连理工大学、北京大学、云南师范大学等领导和代表,王院士家乡大理州人民政府代表分别致辞,表达对王希季院士的崇高敬意和热烈祝贺。张履谦院士、戚发轫院士和研究院型号两总代表、青年代表、老同事代表发言,讲述一个个与王院士在一起的故事。

尚志总工程师在座谈会上讲话

尚志代表集团公司党组,集团公司党组书记、董事长吴燕生,党组副书记、总经理徐强向王院士致以诚挚的祝福和崇高的敬意。他在发言中指出,王希季院士是“两弹一星”精神的重要孕育者和忠诚践行者。王院士与党同龄、与国同心、与航天发展同行,百年奋斗人生历程彰显了强烈的报国之志、对党的无限忠诚、强大的创新意识和惊人的勇气毅力。站在“两个一百年”的历史交汇点上,集团公司将继承和发扬老一代航天人的宝贵精神,以高度的使命感、责任感、紧迫感,加速推动世界一流航天企业集团建设,勇攀高峰、再立新功!

会上播放了王希季院士专题纪录影片《苍穹之上》的精彩片段。影片利用丰富的档案史料,客观真实地再现了王希季院士百年人生和为航天事业做出的突出贡献,同时影片也从侧面反映了中国空间技术发展从无到有、逐步发展壮大的奋斗历程。

林益明院长向王庆苏赠送纪念光盘

王庆苏代表王院士向参加座谈会的各位表达感谢,并表示诸位的感言让她更加为祖国航天事业辉煌璀璨的今天而感动和骄傲。

赵小津书记在座谈会上讲话

赵小津在总结讲话中指出,王老的百岁历程是“两弹一星”精神的生动诠释,值得我们结合党史学习教育深入地学习、继承与发扬。他提出四点期望:

学习王老始终心怀“国之大者”、勇于登攀。加强科学探索与关键技术攻关,努力创新超越。

学习王老始终自强不息、艰苦奋斗。把努力实现高水平科技自立自强的时代责任扛在肩头,牢记“三个惟有”,努力实现“三高”发展。

学习王老始终追求真理、实事求是。不断将科学知识、技术探索转化为工程任务与实际成果,在实践中检验真理、创造价值,服务国计民生。

学习王老始终严慎细实、精益求精。用成功报效祖国,用卓越铸就辉煌,用创新推动发展,加快向世界一流宇航企业迈进。

座谈会合影

王希季院士的主要科学技术成就和贡献:

王希季是我国著名的空间技术专家,我国空间事业的开创者之一,在火箭探空、运载火箭、返回式卫星、载人航天、现代小卫星、对地观测卫星和空间事业发展战略等多个方面均做出了系统的、创造性的重大贡献。

1950年,王希季留学回国途中在克里弗兰总统号邮轮上

担任中国科学院上海机电研究院和七机部八院技术负责人和总工程师期间,他负责研制成功包括我国首枚液体推进剂探空火箭在内的多种探空火箭、核试验取样火箭和技术试验火箭,开创并推动我国探空火箭技术达到国际先进水平。

徐向前元帅视察探空火箭,王希季汇报工作

担任七机部八院总工程师、技术负责人期间,他创造性地将探空火箭技术与导弹技术相结合,主持制定了我国第一枚卫星运载火箭——长征一号的技术方案,领导解决了多项关键技术,为长征一号首次发射取得成功奠定坚实基础。

1962年王希季(前排左三)与钱学森(前排左四)等在T7-M 上海南汇发射场火箭发射架前合影

他担任返回式卫星的首任系列总设计师和卫星总设计师,开创了我国卫星返回技术学科,立足国内技术和工业基础,负责制定出达到国际先进水平的返回式卫星的技术方案,使我国成为世界上第三个自主掌握卫星返回技术的国家。

20世纪90年代王希季在卫星总装现场

他是最早提出以模块组合成载人空间站系统为目标,以载人飞船运输器起步来发展我国载人航天建议的专家之一,为我国载人航天工程(“921工程”)“三步走”发展战略的确定和工程的立项做出重要贡献。

2003年,王希季与航天员们在神舟五号飞船返回舱前合影(后排从左至右为费俊龙、翟志刚、杨利伟、聂海胜、吴杰)

他是中国现代小卫星技术的倡导者、奠基人。他提出利用现代技术发展小卫星的倡议,积极推动小卫星平台应用于科学与技术试验、遥感、通信、导航等领域。目前,我国现代小卫星在国防与国民经济建设的多个领域发挥重要作用。

2001年3月9日,王希季在现场指导检查海洋一号卫星研制工作

他作为地球空间双星探测计划工程总设计师,主持双星计划的工程研制,为二十一世纪初国际上重要的空间探测计划——双星计划的圆满成功做出重要贡献。

王希季与探测一号卫星总设计师张永维(左)留影

他作为高分辨率对地观测系统重大专项实施方案论证编制专家组双组长之一,与王礼恒院士共同主持论证编制了专项实施方案,为完成论证编制工作和此专项获得国家批准做出重大贡献。

他长期致力于我国空间技术发展战略和发展途径的研究,密切结合实际和形势,提出具有中国特色的发展我国空间事业的意见、建议和发展战略,对领导决策有重要参考价值,受到中央领导的重视,很多意见和建议被国家采纳。

王希季院士工作照

2013年11月5日,王希季在国家民用空间基础中长期发展规划咨询评估会上发言

王希季院士年事虽高,仍然继续活跃在我国空间事业的前沿,主持或参与主持空间太阳能电站等多项上级部门组织开展的大型工程立项综合论证、探索性研究项目等。他注重总结提炼和著书立说,热爱祖国,热爱航天事业,有献身精神,学识造诣深,学风正派,培养了一批优秀的航天科技人才。他的业绩受到我国航天界广大科技人员的敬佩和赞誉。

中国祝融号火星车累计行驶超过410 m

降落伞与背罩图像

截止2021年7月23日,祝融号火星车已累计行驶超过585 m,在南向巡视探测途中,路过降落伞与背罩组合体附近,利用导航地形相机对组合体进行成像,可以看到降落伞全貌和经气动烧蚀后的完整背罩结构,背罩上的姿控发动机导流孔清晰可辨,成像时火星车距离背罩约30 m,距离着陆点约350 m。

遥感三十号10组卫星成功发射

据中国航天科技集团有限公司网站2021 年7月19日报道,当天,长征二号丙运载火箭在我国西昌卫星发射中心点火升空,将遥感三十号10组卫星送入预定轨道,发射任务取得圆满成功。遥感三十号10组卫星采用多星组网模式开展电磁环境探测及相关技术验证。任务还搭载发射了1颗天启星座15号微纳星,用于物联网数据采集。与此前任务不同的是,本次任务还搭载了“基于降落伞的整流罩落区控制技术”,攻破了火箭整流罩再入大气层过程结构解体难题,首次实现我国运载火箭整流罩带伞降落,为后续达成整流罩落区精确控制奠定了坚实基础。

钟子号星座02组卫星成功发射

据中国航天科技集团有限公司网站2021年7月9日报道,当天,长征六号运载火箭在太原卫星发射中心点火升空,将钟子号卫星星座02组卫星送入预定轨道,发射任务取得圆满成功。钟子号卫星星座02组卫星由航天东方红卫星有限公司抓总研制。

天链一号05 星成功发射,我国第一代数据中继卫星、东方红三号平台“双收官”

据中国空间技术研究院通信与导航卫星总体部网站2021年7月6日报道,当天,在西昌卫星发射中心,长征三号丙运载火箭搭载东方红三号平台系列的最后一颗卫星——天链一号05星成功发射,卫星顺利进入预定轨道。

卫星由中国空间技术研究院通信与导航卫星总体部抓总研制,既是天链一号系列卫星的新生力量也是收官之作,标志着我国第一代数据中继卫星、东方红三号平台“双收官”。

中继卫星系统是在地面用户与用户目标之间提供实时测控和数据中继服务的系统,各类低轨空间平台的效能倍增器、空间信息共享枢纽以及高效天基信息网络基础设施。

我国中继卫星通常部署于地球静止轨道,从高轨到覆盖中低轨道用户目标,属于空间信息高速传输的骨干基础设施,是我国航天力量与综合国力的集中体现。

2008年4月,我国发射第一颗地球静止轨道中继卫星,2012年7月,我国初步建成空间段由3颗天链一代中继卫星分东、中、西三个节点部署“三星组网、全球覆盖”的基本格局,使我国成为继美国之后第二个具备中继卫星系统全球覆盖能力的国家。

随后,在2016年12月和2021年7月分别发射了天链一代04星和天链一代05星,进一步增强了我国中继卫星系统高速数据传输和多目标服务能力,显著提升了我国航天测控和天基信息传输能力。充分体现出天基信息网络覆盖率高、任务实效性好、数传能力强、效费比高等优势,取得了显著的经济和社会效益,为我国建设航天强国提供了重要支撑。

我国中继卫星系统自建成以来,任务规模和用户数量快速增长。先后为载人航天、中低轨航天器、运载火箭、舰船、航空器等多类型用户目标提供了天基测控和数据中继服务,协同用户目标完成多样化任务,在维护国家空间安全、促进国民经济发展等方面都发挥了重要作用,应用效能显著,主要服务对象有:

载人航天应用

2008年9月至今,我国中继卫星系统已执行多次载人航天任务,天基测控、陆基测控、海基测控网共同构成我国新一代载人航天测控通信网,将我国载人航天测控通信覆盖率从不足20%提高至98%以上。

中低轨航天器应用

我国中继卫星系统建成以来,为遥感、测绘等多个系列中低轨航天器提供了长期、可靠的天基数据传输及天基测控服务,将中低轨航天器获取的数据以近实时方式中继回传至国内落地,同时有效增强对中低轨航天器的测控覆盖率和应急抢救处置能力。

火箭发射及早期测控段应用

2012年我国火箭发射任务开始基于中继卫星实施天基测控。至2021年我国中继卫星系统已为几乎所有火箭型号发射及航天器早期测控任务提供了天基测控支持,实现了对多款火箭型号天基测控全程可见,特别是在首区测控弧段之外,下传火箭全部遥测和多路图像,成本优势与灵活机动性优势凸显。

航空应用

我国中继卫星系统为远程飞机、飞艇、高超音速飞行器等航空应用提供远程、超视距天基测控与数据中继支持,广域覆盖优势,为航空器提供全空域、全天候飞行保障,延伸航空器的可控作用距离,有效提升该类用户目标效能。

航海应用

我国中继卫星系统已成功支持远洋科考等多次重大航海任务,装载特制中继终端的舰船类用户通过中继卫星系统实现与陆地台站的双向图像、话音传输,为我国航海活动特别是远洋航行提供了安全可靠的通信手段。

此次天链一号05卫星,是我国东方红三号卫星平台收官之作。我国于1986年开始正式启动研制中容量通信卫星东方红三号,星上不仅装有24台C频段转发器,也是我国第一颗面向全社会的民用卫星,实现了我国地球静止轨道卫星从自旋稳定型到三轴稳定型的飞跃。特别是卫星公用平台设计思想的首创,大大拓宽了东方红系列卫星平台的应用领域。

东方红三号卫星平台这一项宏伟设计,70%~80%的技术均为重新研制,这在世界航天史上是罕见的。一颗东方三号卫星的通信能力相当于12颗东方红二号甲卫星,研制效率之高,当属空间事业之最。

东方红三号卫星七大系统中,需要解决的技术难点上百个,进行6次整星地面大型试验。各部分系统的任务书摞一起,就是一堵近3米的书墙。攻关的坎坷之路就从这里起步。

在东方红三号卫星研制过程中,每个人都对共和国捧出了深沉而炽热的爱。善于创造奇迹的中国航天人,就这样把一步跨越20年的奇迹呈现在世人面前:

卫星全三轴姿态稳定与轨道控制,是20 世纪80年代中期国际上才开始采用的一种先进技术。中心线路盒,是控制系统的心脏。由7名女同志组成的工程组承担,经评审达到国际先进水平;液体双组元统一推进技术,能多次点火,随时开关机具有机动性强、灵活性高、适应性广等优点,研制人员苦战6年,攻下了这道属世界先进技术的难关;

碳纤维中心承力筒是卫星结构系统中大型结构关键部件,它比金属结构减重一半以上。东方红三号卫星太阳帆板电源系统采用了十几项先进技术达到20世纪80年代末国际先进技术水平,蓄电池密封技术达到20世纪90年代国际先进水平;

东方红三号卫星最大可搭载24路转发器及赋型天线系统,所用的多功能接收机的电性能和重量都达到20世纪80年代国际先进水平。

经过中国航天人8年的拼搏奋战,人们期盼已久的大容量、长寿命东方红三号通信卫星在1994年9月15日踏上了去西昌卫星发射中心的征程,并于11月30日顺利升空。

卫星经过多次成功的变轨飞行进入36 000千米的地球同步轨道后,由于泄漏造成燃料耗尽,未能成功。眼泪取代不了现实,悲痛换不来成功。摆在中国航天人面前的唯一选择就是鼓起勇气,拼搏再战。

1997年5月12日,东方红三号卫星带着10万航天大军的心血和希望,带着12亿人的祈盼和祝福升入太空。定点后卫星天线发出的大电波,像一团轻纱轻轻罩住960万平方公里的雄鸡版图,大大缓解我国通信卫星空间信道的紧张局面,带动了广播电视产业的大发展,更是奠定了东方红三号卫星平台作为主力平台的地位。

截至2021年,我国一共成功发射了41颗东方红三号平台卫星,广泛应用于通信、导航、中继等领域。多次荣获国家科技进步奖,为我国航天事业做出了不可磨灭的贡献。

风云三号E星成功发射

据中国航天科技集团有限公司网站2021年7月5日报道,当天,长征四号丙运载火箭在酒泉卫星发射中心点火升空,将风云三号E 星送入预定轨道,发射取得圆满成功。风云三号E 星由上海航天技术研究院研制,主要用于气象预报、气候预测、环境监测和防灾减灾等,为全球提供全天时、全天候、三维、全谱段、高精度、定量化的气象探测信息,为各级政府部门制定突发天气事件的决策评估提供可靠的气象资料。风云三号E 星是风云卫星家族中的首颗黎明轨道气象卫星(也称晨昏轨道卫星),同时也是全球第一个在黎明轨道实现业务运行的太阳同步气象卫星,入轨定点后,风云三号E星将与在轨的风云三号C星、D星组网,形成“黎明、上午、下午”三星组网的运行格局,实现全球观测资料的100%覆盖。风云三号E星也是风云三号03批首发星,此前风云三号已发射01批试验星和02批业务星。03批卫星包含3颗太阳同步轨道卫星和1颗低倾角轨道降水测量专用卫星,目前“上午星”、“下午星”和“降水星”正在研制中,计划于2022年—2023年发射。

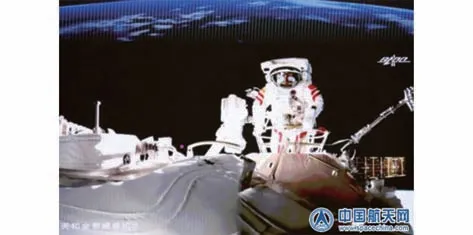

中国空间站航天员首次出舱

据中国航天科技集团有限公司网站2021 年7月5日报道,7月4日8时11分,航天员刘伯明成功开启“天和”核心舱节点舱出舱舱门。11时02分,航天员刘伯明、汤洪波身着中国自主研制的新一代“飞天”舱外航天服,已先后从“天和”核心舱节点舱成功出舱,并已完成在机械臂上安装脚限位器和舱外工作台等工作,后续将在机械臂支持下,相互配合开展空间站舱外有关设备组装等作业。期间,在舱内的航天员聂海胜配合支持两名出舱航天员开展舱外操作。我国空间站工程使用的空间站各舱段、载人飞船、货运飞船、中继卫星及其发射使用的长征系列运载火箭均由中国航天科技集团有限公司研制。

吉林一号宽幅01B卫星和4颗搭载星成功发射

据中国航天科技集团有限公司网站2021 年7月4日报道,7月3日,长征二号丁运载火箭在太原卫星发射中心发射升空,将吉林一号宽幅01B 卫星和4颗搭载星送入预定轨道,发射任务取得圆满成功。吉林一号宽幅01B卫星是光学遥感卫星,可获取幅宽不小于150 km 的高清影像,卫星可为国土资源、矿产开发、智慧城市建设等行业提供遥感服务;搭载星分别为3 颗吉林一号高分03D 卫星及1颗星时代-10卫星。

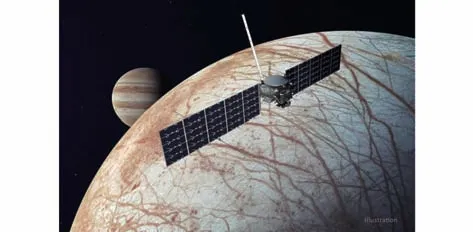

SpaceX拿下NASA“欧罗巴快船”木卫二探测器发射合同

据航天爱好者网站2021 年7 月24 日报道,NASA 宣布,SpaceX 公司拿下NASA“欧罗巴快船”木卫二探测器发射合同,合同为1.78亿美元,计划2024年10月发射。探测器总耗资超过40亿美元,主要任务目标是生成木卫二表面的高分辨率图像,确定其组成,寻找最近或正在进行的地质活动的迹象,测量冰壳的厚度,寻找地下湖泊,并确定木卫二海洋的深度和盐度。该探测器原计划由SLS火箭在2023年底发射,但是由于SLS严重超支(发射单价从8亿美元提高到20亿美元)和发射窗口问题,该项目只能让给商业发射机构。

亚马逊创始人杰夫·贝索斯搭乘新谢泼德火箭进行亚轨道飞行

据新浪科技2021年7月20日报道,亚马逊创始人杰夫·贝索斯乘坐蓝色起源公司新谢泼德火箭搭载的飞船,成功越过100 km 的卡门线进入太空,在失重环境下停留了约3 min后,返回地球并顺利完成软着陆。本次飞行乘组4名成员:马克·贝索斯,杰夫·贝索斯,奥利弗·戴曼和沃利·芬克。新谢泼德火箭是可重复使用、可垂直起降的运输系统,包含两个主要部分:加压载人太空舱和火箭。火箭使用BE-3发动机,燃料为液氢和液氧,火箭可以完全由机载电脑自动控制,太空舱内无法操作。而加压载人太空舱满载时可搭载6人,并装备发射逃逸系统,可以在上升过程中的任何地方分离,太空舱内部容积约15 m3。火箭高度约18 m,首飞于2015年,火箭共飞行16次。只有第2次飞行部分失败,那次飞行造成了火箭返回着陆场时着陆失败,但是太空舱顺利打开3副枚降落伞并软着陆。

“哈勃”望远镜恢复观测

“哈勃”望远镜

据《太空》网站2021年7月16日报道,在经历了数周的计算机问题后,NASA 成功启动了“哈勃”望远镜的备份计算机,重新开机工作。“哈勃”太空望远镜于1990年4月24日发射后工作了30多年,今年6月13日,“哈勃”望远镜由于“功率控制单元”(PCU)引起的故障,从而停止了科学观测。NASA通过备份设备,切换包括启用备份PCU 以及处于“科学仪器及指令与数据处理”(SI C&DH)另一侧的备份“指令单元/科学数据格式器”(CU/SDF)。PCU 用于把电力导向SI C&DH,而CU/SDF则用于数据和指令的格式化以及在望远镜各处的传输。其它一些设备也被切换到了备份件,以让望远镜能够正常工作。NASA 在切换到备份设备后,团队打开了望远镜上的备份有效载荷计算机,为其加装了飞行软件,并让“哈勃”恢复到“正常运行模式”。切换完成后,除监测望远镜及其“新”设备的情况外,“哈勃”团队还已开始把科学仪器从出问题后所处的“安全模式”恢复过来。NASA 表示,让所有科学仪器全都重新上线要花1天多时间,因为团队必须保证那些仪器处于稳定的温度并能安全运行。走出安全模式后,团队将对这些仪器进行标校,然后让其恢复科学工作。

太空船二号亚轨道飞行器载人飞行成功

据航天爱好者2021年7月12日报道,11日,维珍银河公司创始人理查德·布兰森乘坐该公司太空船二号亚轨道飞行器成功上天。白衣骑士二号载机在13.7 km 的高空投放太空船二号飞行器,随后飞行器点燃了其固液混合火箭发动机。发动机工作了约60 s,飞行器达到了了85.9 km 的高度,随后滑翔返回。整个飞行共历时58 min,其中失重过程持续约3 min。维珍银河公司将在明年启动全面的商业运行,太空船二号的最新票价是每个座位25万美元,目前已有超过600人付了定金。