应急征用与补偿制度之地方立法比较分析

2021-08-20宋敏张颢瀚

宋敏 张颢瀚

[摘 要]应急征用与补偿制度是基于突发事件的紧迫性与高度破坏性而产生的以维护公共利益为目的对私人权益合法克减的行政制度,所以应权力有规、行为有序。然而顶层设计的缺失,地方立法体例差异及立法内容的雷同、模糊和缺失等现实问题掣肘地方应急征用与补偿实践工作的开展。根据新冠肺炎疫情期间地方应急征用工作的经验,应急征用与补偿的地方立法只有明确价值取向,重视保护行政相对人的合法权益,健全、细化应急征用与补偿工作的主体内容及程序规范,才能从本地区的实际需要出发,突破现有的原则性内容多、不具备可操作性的地方立法局限,才能使得地方应对处置工作具有科学化和规范化。

[关键词]应急征用;突发事件;征用与补偿;地方立法

[中图分类号]D922. 14[文献标识码]A [文章编号]1671-8372(2021)02-0100-08

Comparative analysis of local legislation on emergency requisition and compensation system

SONG Min,ZHANG Hao-han

(Law School, Qingdao University of Science and Technology, Qingdao 266061, China)

Abstract:The system of emergency requisition and compensation is an administrative system of legal derogation of private rights and interests for purpose of safeguarding public interests, which is based on the urgency and high destructiveness of emergencies. Therefore, the power should be regulated and the behavior should be lawful and orderly. However, the practice of local emergency requisition and compensation is hampered by some practical problems, such as the lack of top-level design, the difference of local legislative style and the similarity, ambiguity and absence of legislative content. According to the experience of local emergency requisition for COVID-19, only by clarifying the value orientation, attaching importance to the protection of the legitimate rights and interests of administrative counterpart, and perfecting and refining the main content and procedures norms of emergency expropriation and compensation, can the local legislation of emergency requisition and compensation from the actual needs of the region break through the existing limitation of local legislation, which is too much in principle and operable, and only in this way can the local response and disposal work be scientific and standardized.

Key words:emergency requisition; emergency; requisition and compensation; local legislation

当今世界正处在百年未有之大变局的加速演进期,传统与非传统安全挑战增多,各类突发事件层出不穷。在2020年初的新冠肺炎疫情重大突发公共卫生事件中,各级政府在党中央的全面部署与指挥下,采取了一系列行之有效的行政应急措施,应对效果显著。但是也出现了“云南征用重庆口罩”等应急征用乱象。征用权力的无序滥用不仅不能满足高效应对应急问题的现实需求,反而会雪上加霜地对公共利益造成更大的损失。这一现象亟待通过法律进行规制。学界多是站在国家层面对现行应急征用与补偿制度进行研究讨论,以地方立法为视角进行比较研究尚为鲜见。因此,本文拟以行政相对人的合法权益为核心,从地方立法的视角,对应急征用与补偿的相关概念进行法律分析,比较检视应急征用与补偿之地方立法的主体、内容、程序等存在的问题,为完善我国应急征用与补偿制度的立法提供建议。

一、应急征用与补偿相关概念之法律分析

(一)行政征用与补偿

行政征用与补偿(以下简称征用与补偿)是指行政主体根据法律规定,出于公共利益的需要,强制性地使用相对人的财产并给予补偿的行政行为[1]。在我国现行法律规定中,征用有时与征收作为一组法律术语出现,而补偿则通常作为征用的对应行为而存在。关于征用与补偿制度的法律主要有《宪法》《立法法》《民法典》《突发事件应对法》《传染病防治法》《森林法》《国防法》等共计29部①。其中,《宪法》对征用与补偿制度作了根本性规定②,明确以维护公共利益为目的的行政征用与征收导致受国家保护且不受侵犯的财产权益克减,必须给予补偿,即基于公共利益的需求行政主体可以对私人所有的合法财产以及集体所有的土地进行征收与征用,但无补偿无征用。《立法法》则明确了征用及征收制度的立法位阶,即征用与征收制度属于法律保留事项,只能由全国人大及常委会制定法律加以规定③[2]。《民法典》规定了征用的返还和补偿制度,明确因行政征用行为影响被征用人的用益物权的行使或导致用益物权的消灭应作出公平且合理的补偿④。《突发事件应对法》从适用条件、协作机制、法律责任就突发紧急事件下的行政征用与补偿制度进行了规定⑤。從立法情况来看,我国关于征用与补偿的相应制度已经建立,对征用与补偿的原则、征用主体、适用情形以及征用后的补偿均作出原则性的制度安排,但并未明确界定征用与征收的基本内涵,具体规定也不够明晰且较为分散,实施内容如征用程序、补偿标准等未予以规定。这些“不确定”和“缺失”均是导致地方立法与行政行为在实践中产生法律争议的主要因素。

(二)征用与征收

《宪法》就土地与公民私有财产的征用与征收进行同等规定,不单是说明征用与征收具有一定程度上的同构性,更是为了明确它们是相互并列但又具有不同法律性质的两种制度。2004年,时任全国人大常委会副委员长的王兆国,在第十届全国人大第二次会议上,从所有权与使用权角度区分征用与征收,即“征收主要是所有权的改变,征用只是使用权的改变”[3],明确了行政征用只改变征用物的使用权。两者在适用条件上也存在着不同,“征收是和平环境的法律制度,征用是紧急状态下的特别措施。”[4]另外《民法典》第245条还规定“抢险救灾、疫情防控等紧急需要”的情形,可以以动产或不动产为征用对象进行行政征用,而行政征收的对象仅限于房屋、土地等不动产。

《宪法》与《民法典》分别从财产权与适用情形对征用与征收行为进行了界定,确定征用是紧急状态下征用物的使用权的改变,征收则是和平环境下征收物的所有权的改变,但未针对一经使用便丧失所有权的特殊物品做出界定。以应对新冠肺炎疫情而征用的口罩、防护服等为例,这些医疗物资一次性使用的物理属性决定了在其使用权转移的同时,其所有权价值也随之灭失,即一次性使用的特殊物品在使用后便不具备返还的价值与可能性。但现行法律均从财产权角度界定征用与征收,就特殊物品而言出现了“名为征用,实为征收”的争议,导致根据现行法律规定而产生违法征用或“征用对象”所有权人求偿权落空的情形[5]。

(三)应急征用与补偿

1. 应急征用与补偿的法律内涵

突发事件的难以预测性以及高度危险性必然产生应急物品的短期需求量增幅极大的现象,仅靠日常储备、社会捐赠等非强制性的储备手段并不能满足突发事件下应急工作的需求。在突发事件发生至解决的过程中,仅靠国家权力的行使与国有财产的调用亦不能足够消除突发危机引发的巨大影响,甚至需要牺牲部分不特定的私人合法权益以防止社会危害扩大化。应急征用与补偿制度正是基于突发事件的紧迫性与高度破坏性而产生的以维护公共利益为目的、对私人权益合法克减的行政制度。与一般行政征用相比,应急征用的前提是存在将要或者已经发生突发危急状况,即存在“非常态”的社会状况。同时还伴随着征用程序的简化,即在保证行政相对人基本权利不受侵害的前提下,行政主体在应急征用社会资源的程序上较之普通的行政征用可以放宽要求。就征用的对象而言,出于对突发事件中公共安全、社会秩序及人民生命财产保护的需要,政府依法强制取得行政相对人财产、劳务或生产能力等的占有或使用权,必然会产生应急征用事后的返还或合理补偿的问题。

2. 应急征用与补偿的法律剖析

目前,我国尚无征用与补偿制度的专门立法,亦无单行法对应急征用与补偿进行系统的规定。《突发事件应对法》对应急征用与补偿相对集中地做了制度安排,体现在“总则”、第四章“应急处置与救援”、第六章“法律责任就应急征用事项”的“财产的征用与补偿”“突发事件应急协作机制”“政府和政府有关部门的法律责任”中。基于《突发事件应对法》的规定,应急征用与补偿被界定为具体行政行为,明确应急征用只是因突发事件的“紧急性”需求而采取的临时性措施,并不产生所有权的变更;应急征用的主体是“人民政府”,由其履行统一领导职责或者组织处置突发事件,并协同企业组织、公共服务组织及社会公众建立行政一体化的突发事件应急协作机制,开展应急处置工作;应急征用工作一旦展开,就必须向被征用人作出补偿,即地方政府和有关部门不及时归还征用的单位和个人的财产,或者对被征用财产的单位和个人不按规定给予补偿时需要承担法律责任①。上述规定明确了“有关政府及部门”在突发事件下行使应急征用权力的合法性,同时也指出了应急征用权对应的义务,即强制社会公众配合的权力与征用后必然附有返还与补偿义务。但是,《突发事件应对法》未就具体实施程序作出规定,这就留出了地方立法创制的空间。

二、应急征用与补偿制度之地方立法检视

目前,应急征用与补偿机制的运行与实践以地方为主,部分省市自治区在法律原则性规定的基础上已在各自行政区域内进行立法并具体实施。

以“应急征用”“征用与补偿”“征用”为关键字在北大法宝中进行检索,共计50部法规、规章及规范性文件涉及应急征用与补偿。梳理、比较上述地方立法发现,国家层面立法的缺失致使应急征用与补偿立法呈现出顶层设计不足、地方规范层级缺失的样态,地方立法体例、立法层级及立法内容均存在着差异。

(一)立法体例各有差异

在这50部应急征用与补偿制度的地方性法规、规章及规范性文件中,立法体例主要有两种。一种是以地方性法规、政府规章或规范性文件形式发布的应急征用与补偿单行法;另一种是散見式立法,即相关条款分散规定于各章节中。

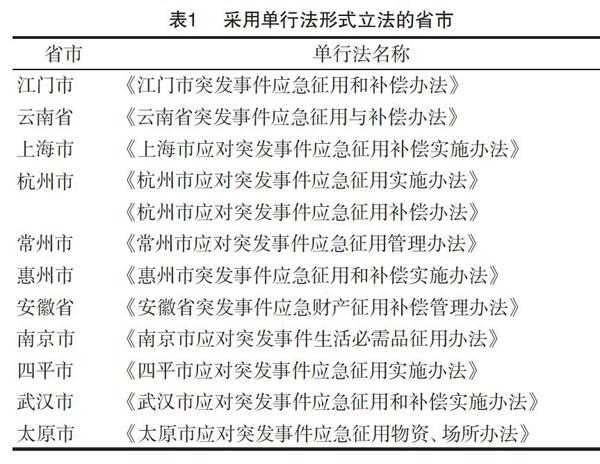

1. 单行法

目前我国已有11个省市发布单行法以规范应急征用与补偿制度(见表1)。从表1可以发现各单行法之间存在着立法名称上的差异。第一,或表述为“征用办法”或为“征用和补偿办法”。名称虽然繁简有所不同,但内容都对征用后的补偿义务进行了明确规定。例如,《常州市应对突发事件应急征用管理办法》在第3章征用补偿章节内对征用后的补偿作出了明确规定。第二,名目中“办法”前的限定词也有不同。例如上海市、武汉市等地以实施办法命名,安徽省、常州市则通过管理办法进行规范。管理办法多是针对某一行为进行约束与规范,实施办法则是侧重于对政策、法规的贯彻与执行。上述地方立法尽管名称有别,内容却十分近似,反映出地方立法并未准确理解名称使用规范的含义。

实际上,不仅是应急征用与补偿的专门办法存在名目不规范的现象,各省市自治区针对突发事件、突发公共卫生事件单行法名目也有差异。地方应急征用与补偿法律规范的上位法依据除《突发事件应对法》之外,还有《物权法》《传染病防治法》等,上位法并未就地方应急征用与补偿制度的命名统一规定。但现行立法技术规范亦未就管理办法与实施办法作出明确区分,必然会导致地方立法实践中名目不统一,实质内容相同的情况出现。

2. 散见式立法

表2呈现出多数省市自治区的应急征用与补偿制度分散于突发事件或突发公共卫生事件相关地方立法中,多在“应急处置与救援”“事后恢复与重建”以及“善后处理”等不同章节中。条款不多,部分省市自治区在法律责任章节中对应责令改正实施违规征用或逾期返还、逾期补偿的行政机关进行了明确。北京市、上海市、陕西省等共8省市自治区在应对突发事件及应对突发公共卫生事件的两类地方立法中均就应急征用与补偿制度作出了相关规定。

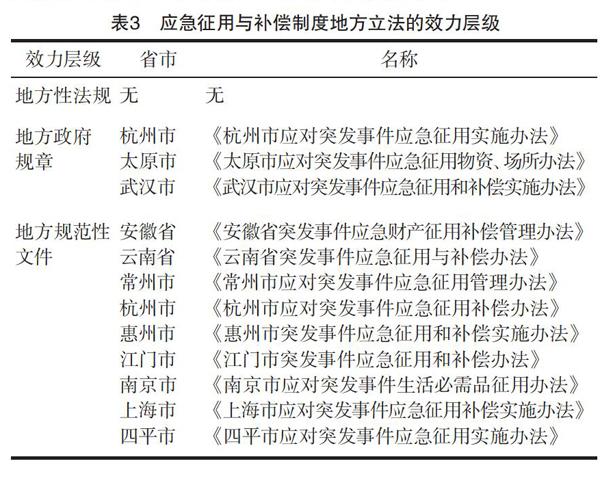

(二)立法层级尚不完整

当今社会风险无处不在,突发事件的不确定性与高度风险性对国家应急管理能力提出了新的挑战与要求,依法高效开展应急工作已成为国家层面与地方层面的重要课题。社会各界对应急征用与补偿制度的认知不够,表现在地方立法上即效力层级缺失。目前关于应急征用与补偿制度的单行立法共计12部,9部为规范性文件,上升到政府规章的有3部,地方性法规层级为空白(见表3)。在国家层面未出台应急征用与补偿专门法的情况下,针对具有偶发性的突发事件,地方人大本应就此创制地方性法规对应急征用与补偿工作作出权利与义务的调整,以弥补上位法的不足以及为实际工作提供法治依据,但立法空白使得应急征用与补偿实际工作缺乏系统的法律依据。那些散见于应对突发事件或突发公共卫生事件的地方性法规中的某一章节的内容均是极为简单的原则性规定,显然也不能从实质上规范应急征用与补偿工作的开展与推进。尽管当前有3部专门规制应急征用与补偿制度的政府规章,但其作用还远远不够。于是规范性文件就成为指导应急征用与补偿工作的依据。然而,政府的规范性文件作为具备约束力的非立法性文件,是人民政府及其部门行政管理权与行政强制力的体现,更注重的是可执行性与可操作性,其效力层级明显较低,不足以支撑应急征用与补偿实际工作的法律需求。

(三)立法内容未成体系

1. 部分内容雷同

基于上位法而产生的地方立法常常陷入“不抵触法律规定”的僵化适用中,从而变成了对上位法以及兄弟省市立法的照搬照抄。尽管在实践中地方立法无法避免雷同,但这应当是基于对已有法律规范的具体细化与实践探索,应具有适用性、创新性和一定的可操作性。

目前,各省市自治区关于应急征用与补偿制度的地方立法大多是从应急征用的主体、对象以及补偿与返还义务等方面加以规定,有些条款直接来自于《突发事件应对法》的原文。例如,《突发事件应对法》第12条①针对被征用的财产于事后的返还义务以及基于被征用财产的使用价值与损耗的补偿义务作出了原则性规定,《辽宁省突发事件应对条例》第41条②从文本结构、规范内容到文字表述与之几近相同,根本未就法律层面的规定进行相应的细化。上海市、天津市等亦仅表现为对上述内容的重述,实践亟须的内容如具体义务的履行,包括财产返还的具体期限、补偿数额的计算标准、补偿程序如何进行等仍是空白。即使是同一地区的不同法规规章,同样面临照搬照抄的问题。例如,《云南省突发事件应急征用与补偿办法》《云南省突发事件应对条例》《云南省突发公共卫生事件应急规定》针对应急征用的主体及返还义务均进行了规定,但规定的内容一模一样。各省市自治区对关键内容如此立法,不但浪费立法资源,更不利于发挥地方及时、有效解决现实困境的优势,立法的意义大打折扣。

2. 部分内容缺失

第一,关于返还与补偿等义务性规定。应急征用权的行使通常伴随着公权力的扩张,进而造成对私人权益的限制,为防止滥用征用权力对公共利益与私人利益造成双重伤害,地方针对应急征用权的行使作出限制的义务性规定尤为必要。然而地方立法大多仅就征用主体、征用对象、征用补偿标准与责任以及征用程序设计等一个方面或者几个方面进行原则性规定,缺乏应急征用后返还与补偿义务等规定。同时,实质性限制应急征用权力行使的规定极少,使得应急征用与补偿制度规范不能进行系统化的整合③。

第二,关于征用对象的限制及范围。通过纵向对比法律、行政法规及各省市自治区制定的规范性文件对应急征用对象的规定,问题有二。其一,征用对象的选定应否遵循一定的限制规则?其二,无形物是否可以作为应急征用的对象?

问题一在地方立法中均未作出限制性规定。《突发事件应对法》规定了突发事件应对措施可选择时,应当选择能够最大限度地保证行政相对人的权益且符合比例原则的措施④。这同样是行政法重要的基本原则,即坚持最小代价、最小侵害。应对新冠肺炎疫情的过程中地方立法未对征用对象进行限制性规定,实践中就出现了征用隔离场所的争议。一些具备商业价值的旅居办公场所,如酒店、写字楼等,被征用作隔离区,即使事后进行彻底的消毒处理,仍不可避免地会被不少消费者特意强调为“隔离酒店”,从而减少入住或租用的机会,其商业资产的使用价值将会大打折扣,由此而造成的长远的经济损耗亦不是国家通过征用补偿所能弥补的。问题二实际上是对征用对象的范围的划分。从国家法律到地方立法,均是通过列举等方式将有形物即场地、设施、设备、交通工具和其他物资等作为应急征用的对象。但在新冠肺炎疫情期间,各地对口罩企业进行征用进而形成了对人力劳动的征用,对隔离酒店征用进而形成了对店内工作人员人力劳动的征用,以及各物流公司于疫情期间所承担的物资运输的人力劳动等等,均是个人因所承担的社会义务而付出的人力资源(劳务)。这显然不属于有形物的范畴。事实上,对于劳务等非有形物的征用问题《突发事件应对法》早已做了制度安排,此法之第52条①要求有关企业或公共服务组织配合应急工作的需求,通过服务方式间接作出了维持生产所需的人力劳动要求,即將劳务等也纳入了征用对象。截至目前,只有重庆、杭州等个别省市在地方立法中规定了劳务是被征用的对象。

第三,关于应急征用与补偿程序规范。应急征用与补偿的程序性规定是限制与约束征用主体权力行使的重要机制。各省市自治区的立法均确立了应急征用行为的实施需发放载有具体征用信息的书面凭证以及征用物使用完毕后应及时返还与补偿其使用价值的损耗的总体规定。但程序设置不规范:首先,在应急征用时效性的特殊要求下,部分省市自治区作出了紧急情况下无书面凭证亦可实施征用行为的决定,明确征用主体事后补发征用凭证的义务②。凭证签发的后置虽然突破“当场签发”的限制,但缺乏关于补发凭证的时限、凭证未补发导致的争议,行政相对人如何得到救济的规定。其次,征用物的登记造册环节规定模糊,仅为“相关征用情况”或“被征用财产的相关信息”,对征用主体、时间及用途、征用物的名称、数量和型号、被征用人的姓名、联系方式等内容却未具体规定。再次,应急征用行为时限的规范缺失。简化应急征用程序的初衷是为了便于政府(及其部门)权力的行使,满足事急从简的现实需求,然而地方立法在赋予政府权力的同时却未完善征用程序中政府的相关义务性规范。最后,地方规范的程序设计过于粗犷,应急征用与补偿制度没有相应的告知程序、送达程序及议价程序等。突发事件的突发性与紧迫性决定了应急征用与补偿在程序规定上可以作出些许“让步”,但必要程序应当履行,否则极容易滋生私自征用、无补偿征用、不公开征用等现象,继而引发群众对公权力的质疑而导致社会矛盾的生成。

3. 部分内容模糊不清晰

现行法律对不同类型突发事件征用与补偿主体的规定存在差异。首先,《突发事件应对法》未区分不同类型的突发事件,统一将人民政府以及部门作为征用主体;其次,《传染病防治法》规定了突发公共卫生事件下应急征用主体为国务院和县级以上地方人民政府。这些差异源于《突发事件应对法》与《传染病防治法》之间的一般法与特别法的关系。地方立法本应对其明确,但实践过程中却出现了征用主体与实施主体规定模糊、应急指挥部主体资格未明确等问题。

第一,突发事件应急征用主体与实施主体模糊。各地方立法分别将人民政府、人民政府及其有关部门、人民政府及其指定部门、人民政府及应急处理指挥部(机构)作为征用主体。“大理市卫健委违法征用口罩”③就是对征用主体与实施主体的混淆。《云南省突发事件应急征用與补偿办法》第2条④明确规定县级以上人民政府为应急征用的适格征用主体,同时在第3条⑤中确定了承担不同职能的各行政主管部门并无应急征用的决定权,仅在本级政府领导下作为征用实施主体参与应急征用工作。毫无疑问,大理市卫健委作为大理市人民政府的职能部门并不具备征用主体的资格,其只能在大理市人民政府作出应急征用决定后就职责范围内实施征用工作。法律法规对征用主体与实施主体的界定模糊且不明确极容易造成应急工作无法顺利展开,无权征用与无序征用势必会引发法律与现实的双重争议。

第二,应急防控指挥部的法律性质不明确。应急防控指挥部是依据法律临时成立的突发事件应急指挥机构,主要出现于时间紧迫、跨部门的任务环境中,具有非常规化、追求高效率的特征,达到“组织权威强、组织整合度高”的效果[6]。作为突发事件中的临时治理机制,其权力来源于行政授权。行政授权实质为国家机关作为行政权力配置的主体,是通过法律或者法规的形式将某项行政权授予组织或机构行使的法律行为。《突发事件应对法》以“一揽子”授权方式规定了应急指挥机构的职权①,相当于地方人民政府的内设机构,代行县级以上地方人民政府在疫情防控工作中的职责[7]。地方应急防控指挥部因获得行政授权可以行使行政征用权。但是,《突发公共卫生事件应急条例》仅对国务院与省级人民政府就指挥部的设置进行了明确规定,并未提及省级以下地方人民政府成立指挥部的相关内容。目前,江苏省、四川省、浙江省就突发事件应急处理指挥部的职权范围作出规定,其他省市自治区仍采取法律层面的笼统授权方式将政府权力下放。在地方立法没有规定的情况下,应急防控指挥部是否能够以通知、公告、命令等不同形式作出应急征用决定值得商榷。因为缺乏约束力的政府授权极容易导致国家法律规定与地方规范性文件规定的内容流于形式,形成公权力的膨胀进而造成征用权利的滥用与政府公信力的减损。

三、完善我国应急征用与补偿制度的立法建议

通过上文的比较分析,顶层设计不完备、地方立法机关的立法水平参差不齐以及立法技术的非成熟使用都不同程度地阻碍了应急征用与补偿制度的地方立法质量的提升。应急征用与补偿机制的法治化构建需要国家层面与地方层面齐头并进。国家层面的应急征用与补偿制度立法为地方开展行政征用与补偿工作指明方向;而地方立法也应深入理解应急征用与补偿制度的价值,明确征用主体及征用对象,规范征用与补偿程序,规范从制度设计到内容实施的每一个环节。

(一)国家层面应加强制度框架的构建

1. 明确应急征用与补偿的立法价值取向

在多元化的价值冲突中作出正确的权衡与选择是立法工作的根本出发点。应急征用与补偿制度的立法核心在于平衡行政权力与义务,直接影响公权力之间的规范以及行政权与公民权利之间的配置与协调[8]。因此,应急征用与补偿立法应以维护公共利益为价值取向,牵引合法行政原则、比例原则、程序正义原则与之有机融合,通过应急征用与补偿工作的程序性规定限制与约束快速集中的行政权力,打破当前公权力与义务分配不协调的现实窘境,对征用主体因征用行为所产生的责任与义务进行规范,积极寻求应急管理工作与自由、正义、秩序等社会价值衡平的有效途径。

2. 做好应急征用与补偿制度的顶层设计

完善的法律体系是政府应急征用行为法治化的基础,也是应急征用行为得以有效开展的制度性保障[9]。应当通过做好顶层设计来完善应急征用与补偿制度体系。首先,正在修改的《突发事件应对法》应增加“应急征用与补偿”章节,从征用主体、征用范围、补偿原则、补偿救济等内容入手对应急征用与补偿制度进行优化,增设义务性规定,落实违法违规征用的法律责任。其次,其他涉及应急征用与补偿的法律法规,如《传染病防治法》《破坏性地震应急条例》等应同步修改,并借鉴地方立法实施的成熟经验更为科学化地完善应急征用与补偿制度。再次,适时制定《中华人民共和国应急征用与补偿法》,建立体系化、规范化的制度。

3. 划定应急征用与补偿制度的实施准则

在突发事件中对私人所有的财产实施应急征用应当是维护公共利益最后采取的手段。因而,在国家层面的立法中需要明确坚持“先调用后征用”的原则,坚持优先调用国有财产,只有在穷尽国有资源的情况下,才能针对非国有财产进行征用。首先应征用公共性质财产;其次征用造成影响最小的行政相对人的财产,以最大限度地保护行政相对人的权益;最后才是征用那些价值减损不可逆、后续影响大、国家难以合理补偿的场所[10]。这就需要将征用标准细化并对其加以限制性规定,征用措施也需遵循比例原则,与突发事件可能造成的社会危害性相适应。同时,还需着眼于未来的发展,将人力劳动等因为承担特殊的公共性义务而作出“特别牺牲”的无形物纳入征用范围。

(二)地方立法需高质量地探索实践

各地应基于应急状态下紧迫的现实需求,在法律规定的框架内认真研判、综合考量本地区实际情况,于本地区立法中先行先试,回应地方政府对高效整合社会资源、发挥行政行为的能动作用和恢复社会正常管理秩序的切实需要。地方层面应通过丰富应急征用与补偿制度的立法层级、确认征用主体的资格及角色、细化征用与补偿的程序性规定等举措来推进应急征用与补偿走出原则性规定的局限。

1. 加快应急征用与补偿制度的地方立法进程

在各类突发事件频发的风险社会背景下,各地不仅要重点提升预防突发事件的能力,还应当做好涉及公权与私权划分的应急征用与补偿工作。当前社会各界都急需加强对应急征用与补偿工作的认知,各省市自治区应综合考量地方经济社会发展、应急需求等实际情况决定立法层级。建议地方立法机关在时机成熟时,根据立法权限及上位法的规定,针对本行政区域内应急征用与补偿工作的实际需求,吸取地方规范性文件的良好实践经验,制定地方性法规,或者由地方政府出台政府规章,严格调整法律层面尚未统一规范的应急征用与补偿制度。若是地方立法的时机尚不成熟,可以在省市级突发事件应对的条例修改时,适当增加应急征用与补偿制度的相关内容,实现地方应急征用工作从经验化处理到法治化应对的转变,使地方应急征用工作的开展迈入制度化、规范化的轨道,为未来国家层面的立法积累有益经验。

2. 细化应急征用与补偿制度的内容

明确应急征用与补偿主体是维护和保障征用过程中财产权人的信赖利益以及财产安全,提高被征用财产权人的配合程度,营造有序征用环境的根本。应区分不同类型突发事件的应急征用主体,明确应急指挥部的征用主体资格。法律层面关于应急征用主体规定的不一致并不存在必然的矛盾,应以《突发事件应对法》为纲领性指导,对国务院及县级以上政府及应急指挥部的应急征用主体的地位进行明确。突发公共卫生事件则以《传染病防治法》为主要依据,将征用主体限定为“人民政府及防控指挥部”。

3. 完善征用与补偿程序以保护行政相对人的合法权益

第一,增加地方立法的补偿前置程序。将征用对象登记造册,在情况特别紧急的情况下,允许先征用再补办。明确规范补办征用凭证手续,例如征用手续的补办时限、被征用物的返还时限、补偿决定及补偿款发放的时限等内容,以避免被征用人在征用行为实施之后得不到救济。

第二,将政府单方制定补偿计划修改为由政府与被征用人共同协商确定的模式。从单方决定转变为双方协商,有利于稳定被征用人对政府征用行为的预期,规范征用补偿中的程序要求和实体需求,尊重和保护被征用主体的合法权利。

第三,引入市场机制的参与补偿评估,补偿方式多元化。补偿金额的计算由政府及被征用人共同指定“第三方”评估机构参与,补偿方式可以由金钱补偿、实物补偿、荣誉补偿、财税减免等多种补偿方式结合使用。

第四,增设补偿救济途径。行政和解与行政调解、行政复议、行政诉讼三种救济手段并存,将行政诉讼作为终端的解决途径。在修改行政诉讼法或者出台相关的司法解释时,将行政征用行为列入可诉事项,将司法救济确定为最终的解决途径。

四、结语

习近平总书记指出:“我们要打赢防范化解重大风险攻坚战,必须坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化,运用制度威力应对风险挑战的冲击。”因此,要完善应急征用与补偿制度的地方立法,国家层面需汲取应急工作开展过程中的地方经验,平衡多元化价值取向的应急征用与补偿制度体系,全力防范未知的风险挑战,提高突发事件的应对效能。地方层面也需要在法律规定的框架内深化改革地方立法工作,聚焦于规范设计的精准化和精细化,专注于破除需要立法解决的实际障碍,发挥中国特色社会主义制度的显著优势,有效防范、管控国家安全风险,维持社会安定。

[参考文献]

应松年. 行政法与行政诉讼法学 [M]. 2版.北京:高等教育出版社,2019:158-160.

唐勇,吴侃. 应急征用的法律规制:以“大理扣押征用口罩事件”为切入点[J]. 民族论坛,2020(1):42-46.

王兆国. 关于《中华人民共和国宪法修正案(草案)的说明》:2004年3月8日在第十届全国人民代表大会第二次会议上[J]. 中华人民共和国全国人民代表大会常务委员会公报,2004(6):16-20.

梁慧星. 谈宪法修正案对征收和征用的规定[J]. 浙江学刊,2004(4):116-120.

沈岿. 大理“征用”口罩引发的修法问题[EB/OL]. [2020-12-10]. https://mp. weixin. qq. com/s/LtdijDvZ9XDow2FXSK2PIA.

任宇东,王毅杰. 指挥部的运作机制:基于“合法性-效率性”的视角[J]. 公共行政评论,2019(1):151-215.

王宾. 疫情防控下的政府征用行为的合法性[EB/OL]. [2021-02-11]. https://www. sohu. com/a/371977386_648374.

金梦兰. 疫情防控下政府应急征用的制度困境与近路探索[J]. 辽宁公安司法管理干部学院学报,2020(4):8-15.

霍登科. 政府应急征用法律问题研究[D]. 北京:中国政法大学,2011:1-48.

车浩. 三问疫情隔离:场所?对象?方式?[EB/OL]. [2021-02-13]. https://mp. weixin. qq. com/s/Ctgkc2m2AYMK7IKD5Y1Baw.

[責任编辑 祁丽华]