高校辅导员情绪劳动现状调查与分析

2021-08-20宋文琤姜金花李孟修

宋文琤,姜金花,李孟修

(1.福建江夏学院工商管理学院,福建福州 350108;2.阳光学院,福建福州 350015)

1 问题提出

在大学校园中,辅导员承担了学生的思想政治教育、心理健康辅导、就业指导等方面的工作,在学生的培养中起到了重要作用。中央十六号文件配套文件《教育部关于加强高等学校辅导员班主任队伍建设的意见》指出:“辅导员班主任是高等学校教师队伍的重要组成部分,是高等学校从事德育工作,开展大学生思想政治教育的骨干力量,是大学生健康成长的指导者和引路人。”作为教育工作者,辅导员在每天的工作中,与学生、领导、同事、家长等不同对象沟通,其中需要进行大量的情绪劳动,属于高情绪劳动者。

情绪劳动的研究始于20 世纪80年代,根据Ashforth 和Humphrey 的定义,情绪劳动是指个体根据组织规则的要求表达出适合工作需要的情绪[1]。情绪劳动的策略主要分为3 种,包括浅层表演、深层表演和真实表达。浅层表演是指个体在工作中模拟出适合情景需要的情绪但是并未真实感受到这种情绪; 当个体尝试真实地体验他们想要呈现出来的情绪的时候,使用的是深层表演策略;当个体自发产生的情绪与环境期待的情绪一致,也就是没有伪装的时候,他们采用的情绪劳动策略就是真实表达。在工作中,个体会努力使用不同策略来调整情绪的外部表现,使得情绪表现符合组织规则的要求。不同的情绪劳动策略的作用不同,情绪劳动影响个体的工作幸福感、工作绩效离职倾向和组织承诺。对辅导员情绪劳动的研究中发现,辅导员需要根据不同沟通对象的期望和要求采用不同的情绪劳动策略,因此大部分辅导员的情绪劳动强度处于较高水平[2]。不同的情绪劳动策略对辅导员个体的主观幸福感[3],并对辅导员的身心健康与工作均产生影响[4]。

虽然目前针对辅导员情绪劳动的研究在增加,但仍显不足。在大学校园中,辅导员承担了学生的思想教育、心理健康辅导、就业等方面的工作,与学生的接触和影响甚至比一般课任教师要多。该研究以高校辅导员的情绪劳动作为关注点,通过问卷调查揭示当前高校辅导员采用情绪劳动策略的现状,以拓展相关理论,并对教育工作的实践带来帮助。

2 研究设计和过程

该研究采用了问卷调查法,采用Diefendorff 等人编制的情绪劳动量表进行调查[5]。量表共3 个维度,14 个题目,分别为即浅层表演(7 个题目)、深层表演(4 个题目)、真实表达(3 个题目)。量表采用Likert式5 点计分,1 分表示“非常不符合”,5 分表示“非常符合”。分数越高表示越符合所描述的情绪表现。

调查以高校辅导员为对象,共发放问卷155,回收128 份,经过筛查,有效问卷120 份,有效回收率77%。所获得的有效样本中,75%的辅导员的工作年限6~10年,讲师职称的占83.3%,54.2%行政级别为科员,50%在社科类专业任职。

该研究对问卷的信度进行了检测。采用SPSS 20.0 软件对问卷的Cronbach’α 系数进行检测,检测结果显示该研究问卷的Cronbach’α 系数为0.84,说明该量表的可信度较高。

3 研究结果

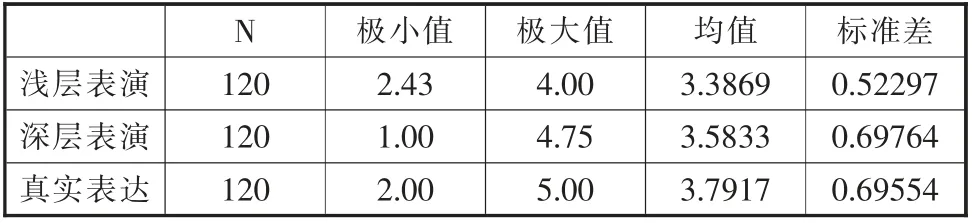

根据对问卷调查结果的分析,样本的情绪劳动的3 种策略浅层表演、 深层表演和真实表达的极小值、极大值、均值和标准差。

3.1 辅导员情绪劳动现状调查结果

从表1 可以看出,所有样本的情绪劳动分维度均值由高到低分别为:真实表达、深层表演和浅层表演。真实表达的均值最高,说明这是最符合被调查的辅导员在工作中使用的情绪劳动策略,即在工作中,能够不做任何的伪装就自然流露出适合工作需要的真实情绪。其次是深层表演,这一情绪劳动策略说明个体能够根据当下的工作场景的需要尝试体会并表达出合适的情绪; 最后是浅层表演策略,即仅仅从表面上模拟出适合情景需要但是并未真实感受到的情绪。

表1 辅导员情绪劳动的总体情况

3.2 不同性别、年龄和工作年限的辅导员情绪劳动差异分析

为进一步分析,该研究首先将辅导员情绪劳动问卷调查的结果以性别为因子进行t 检验,发现不同性别的辅导员在使用真实表达、 深层表演和浅层表演的3 种情绪劳动策略时不存在显著差异(P>0.05)。

对调查结果进行采用单因素方差分析,发现不同年龄的辅导员在使用情绪劳动策略时存在显著差异。浅层表演(P<0.001)和深层表演(P<0.001)维度均值最高的是36~40 岁年龄组,真实表达维度(P<0.005)均值最高的是26~30 岁年龄组。

该研究对不同工作年限的辅导员的情绪劳动策略进行单因素发现方差分析,发现存在显著差异。浅层表演(P<0.001)维度均值最高的是11~15年组,深层表演(P<0.001)维度均值最高的是11~15年组,真实表达维度(P<0.001)均值最高的是3~5年组。

4 管理建议

4.1 重视辅导员的情绪健康,提升辅导员的情绪健康水平

高校的辅导员负责学生的思想政治教育、 日常事务管理、心理健康教育、就业指导工作等方面的事务,每天都与学生、领导、同事、家长等接触,需要进行大量的情绪劳动。作为高情绪工作者,其情绪对工作的影响不容忽视。根据该研究的调查发现,辅导员使用情绪劳动策略的均值由高到低为真实表达、深层表演和浅层表演。前人研究发现真实表达策略有利于提升工作满意度,深层表演策略有助于个体体验更多的积极情绪和成就感,增加工作投入,而浅层表演则会降低工作满意度,进而减少工作投入,长期使用浅层表演策略还可能导致个体的情绪失调和情绪倦怠[6]。

因此,高校需要重视辅导员的情绪劳动策略的选择,提升辅导员的情绪健康水平,可以采用以下措施:首先,需要加强对情绪健康的宣传,从认知层面让领导和辅导员认识到辅导员情绪健康的重要性,了解不同情绪劳动策略的影响。其次,学校要及时关注辅导员的情绪健康状态,进行专业的咨询和辅导。可以借鉴目前企业中常用的EAP (Employee Assistance Program)计划,即员工帮助计划,采用一系列的方式帮助员工提供辅导员和支持,创造高效、健康的工作环境。包括提供专业的心理咨询、进行心理团体辅导等方式,营造良好的工作氛围,帮助辅导员面对工作中面临的压力,及时处理可能出现的情绪问题,保持心理健康和积极的情绪状态,以帮助其更好地投身工作。

4.2 开展辅导员情绪管理培训,提升辅导员的情绪智力

高校需重视辅导员的情绪管理培训,帮助辅导员提升情绪智力。根据对于中国文化背景下工作场所情绪智力的研究,情绪智力主要包括自我情绪的识别和评价、情绪的使用、情绪的管理和对他人情绪的识别和评价4 个维度[7]。学校可以根据这4 个维度,为辅导员设计相应的培训内容,开展情绪管理培训、压力管理和人际交往培训,提升对他人情绪识别和评价能力等。特别是提升个体对他人情绪识别维度的能力,能够有效促进个体对于情绪的理解,有助于调节情绪,并且能够帮助个体在不同场景中采用合适的情绪劳动策略。在越复杂的互动中,个体越需要能够有效识别并依据对方的情绪信号调整自身的行为表现。在高校辅导员的大量沟通和人际互动中,有效的情绪识别能力能够帮助辅导员选择有效的情绪劳动方式,从而提升工作效率并且减少情绪压力。因此可设计相应的培训,帮助辅导员提升情绪识别的能力,掌握沟通的技巧和方法,从而使辅导员在大量的沟通工作中,提升沟通有效性,并且保持良好的情绪状态。

4.3 完善辅导员的工作支持体系

学校需要及时完善辅导员的工作支持体系,增强辅导员的组织支持感。目前大部分院校的辅导员分工,都是由一个辅导员负责一定数量的学生,所负责学生的任何教育管理工作都有该名辅导员承担。这种方式虽然有利于工作中清晰责任,但是也要求每个辅导员都必须是多面手,能够独立完成思想政治教育、日常管理、就业指导、心理健康教育等多方面的事务。这些繁杂的工作内容对于辅导员工作能力上提出了很高的要求,特别是辅导员每天都需要进行大量的多对象多任务的沟通,并在此过程中进行高频率的情绪劳动。研究发现情绪劳动,特别是浅层表演容易出现情绪衰竭现象。情绪衰竭是个体产生职业倦怠的一种体现,表现为在情绪上处于极度疲劳状态,在工作上丧失热情,工作效率低下。为了预防和减少这种情况的发生,学校在辅导员的管理上,除了明确的分工,还要重视团队的配合和支持,建立相应的联动机制。特别是涉及危机处理事件时,更需要团队作战,让包括心理咨询师等专业人士参与,不让分管辅导员单独面对和处理危机事件,以增加辅导员的组织支持感,保护辅导员的心理和情绪健康。并且当危机事件处理结束后,仍要持续关注辅导员的心理健康和情绪状态,及时进行咨询和辅导。总之,在辅导员的工作分配中,既要明确个体责任,也要完善团队协作和支持体系,使辅导员在工作中能保持良好的情绪状态,从而提升工作效率。