中西医结合人才培养规格与培养现状研究*——基于9所高校本科专业人才培养方案文本的分析

2021-08-20王乙徐岩李磊

王 乙 徐 岩 李 磊

医学教育是卫生健康事业发展的重要基石。中西医结合教育是医学教育的重要组成部分。中西医结合人才培养,可追溯到20世纪50年代。当时,原国家卫生部举办了西医离职学习中医的研究班,培养了一大批中西医结合人才,有的成为领军人才。中西医结合本科教育则在20世纪90年代才逐渐开始[1]。截至2019年底,全国开设中西医临床医学本科专业的普通本科高等院校49所,其中,中医药院校23所,西医院校12所,综合性院校5所,独立学院9所[1]。本文基于9所高校本科中西医临床医学专业人才培养方案的文本进行比较研究,探讨中西医结合人才培养规格和培养现状,并对中西医结合人才培养未来发展趋势进行分析。

1 研究对象和方法

人才培养方案是高校开展人才培养工作的纲领性文件。本研究以开办中西医临床医学本科专业的9所高校的人才培养方案文本作为研究对象,全面剖析各校中西医临床医学专业的人才培养目标和要求,分析中西医结合人才的培养规格和特点,并从人才培养目标、培养要求、课程设置、学时学分、临床教学等多角度进行对比,总结存在的问题,并提出建议。本文所有资料均通过网络资源或公开资料搜集所得[2-3]。9所高校中,包括6所中医药大学,2所医科大学,1所综合性大学。根据在文中出现的先后顺序,9所高校名称以英文字母A到I的顺序代表。

2 文本分析

2.1 人才培养目标与定位

中西医临床医学专业人才培养的目标,在教育部颁布的《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》中有明确的表述:培养能在医疗卫生领域从事医疗、预防、保健、康复等工作的中西医临床医学应用型人才,并为他们将来从事中西医结合教育、科研、管理、对外交流等方面的工作奠定基础[4]。

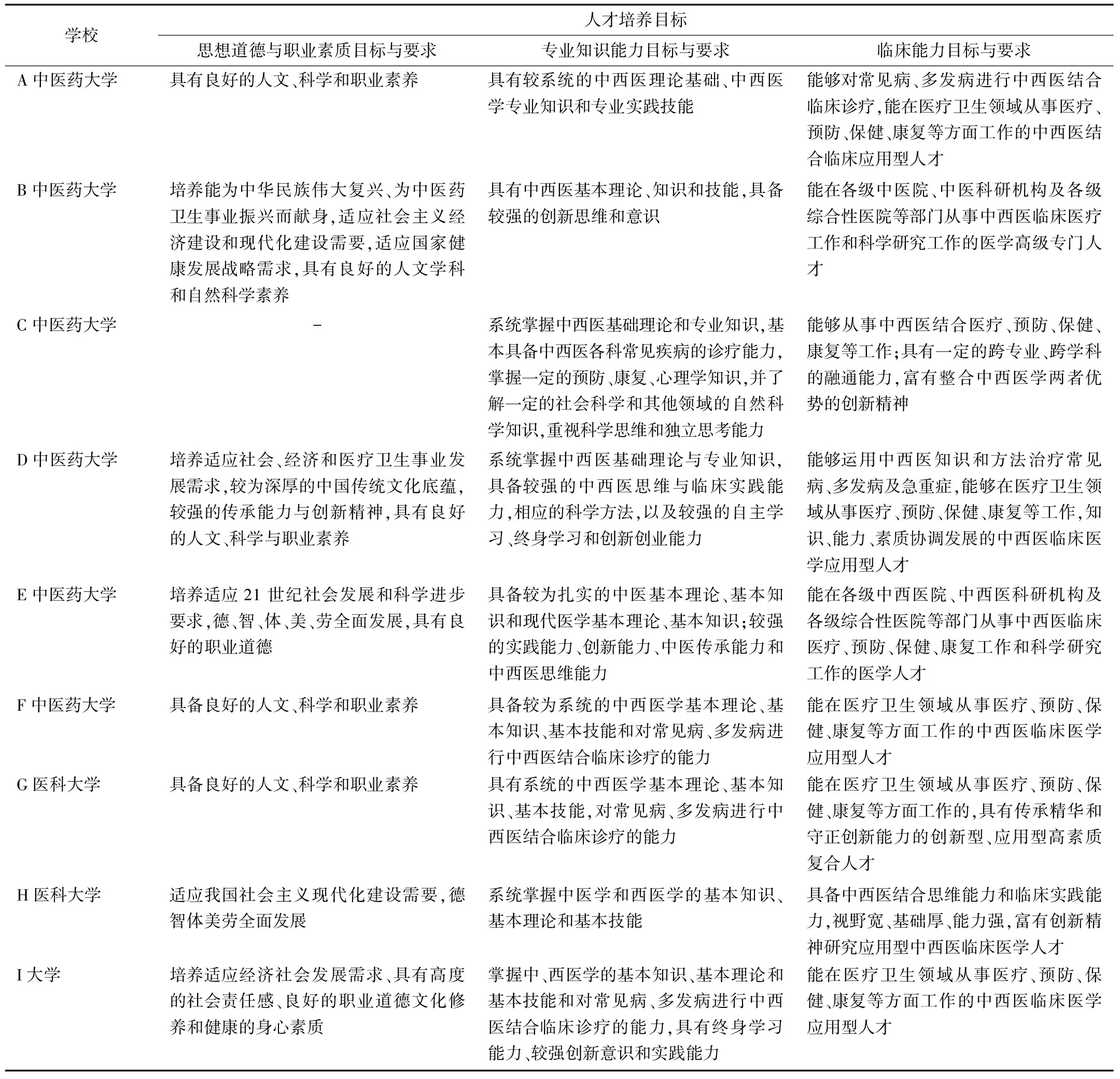

通过9所高校的人才培养方案文本分析,各高校在人才培养目标与定位上,基本落实了教育部专业标准的要求,明确了培养具有良好的人文、科学和职业素养,掌握系统中西医理论基础与专业实践技能,具备中西医结合思维与临床实践能力的中西医结合临床应用型人才,见表1。在人才培养要求的思想道德与职业素质、知识、技能等3个方面,9所高校都有基本一致的表述。人才培养目标反映了中西医临床医学专业人才培养的规格,也体现了中西医结合学术本身的成熟程度。研究发现,该专业的基本理论、基础知识、基本技能的“三基”方面,要求学生掌握中医的“三基”和西医的“三基”,并不是中西医结合的“三基”。在临床课程方面,要求掌握中西医结合内、外、妇、儿科的一般理论和技能。因此,形成了中西医临床医学专业“两个基础、一个临床”的独特现象。

表1 9所高校中西医临床医学专业人才培养目标

2.2 课程设置

2.2.1 课程结构及学分占比

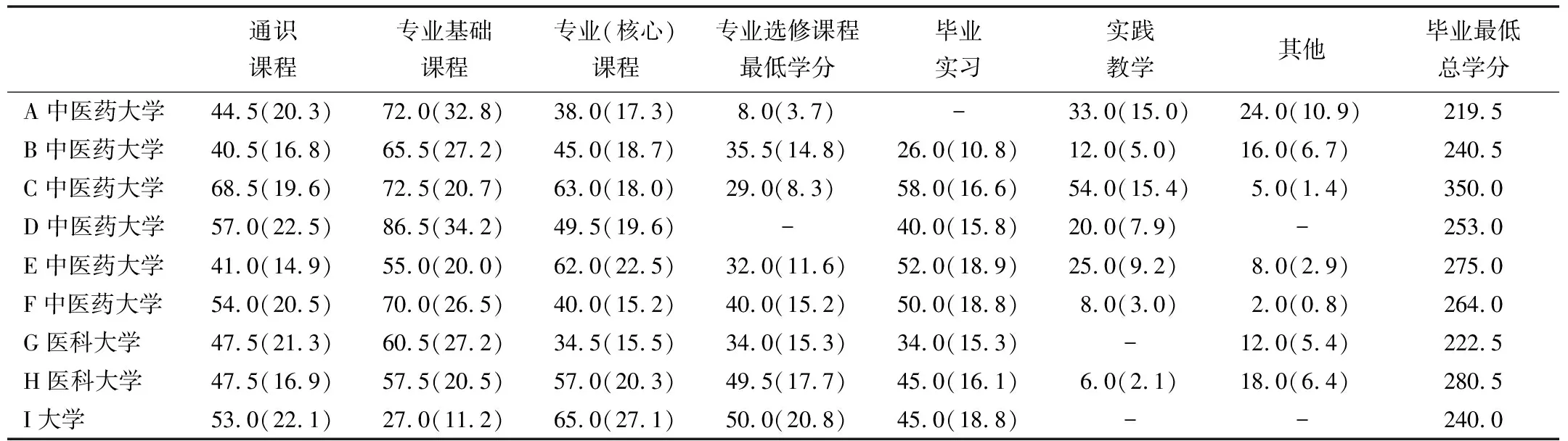

9所高校依据学校办学条件、专业定位、师资队伍、临床实践基地综合实力等情况,设置了通识课程、专业基础课程、专业课程,并确定了相应学分,见表2。其中,A中医药大学和D中医药大学专业基础课和专业课学分占比超过50%;二者学分占比在40%~50%的有B中医药大学、E中医药大学、F中医药大学、G医科大学和H医科大学;二者学分占比低于40%的有C中医药大学和I大学。由于专业基础课程和专业课程在不同高校的划分标准不同,统计结果可能略有差异。

表2 9所高校中西医临床医学专业课程设置、学分及毕业最低总学分 单位:分(%)

2.2.2 专业课程设置

各高校课程设置差异较大。一是部分高校不开设中医经典课程。研究发现,9所高校中,只有4所高校(中医药大学)开设了《内经》选读、《伤寒论》选读、金匮要略、温病学等中医经典课程,其他5所高校没有开设此类课程。二是临床课程设置差异较大。除4所高校开设中西医结合内科学、中西医结合外科学、中西医结合妇科学和中西医结合儿科学外,其余5所高校则分别开设中医内科学、中医外科学和内科学、外科学课程,即不开设中西医结合内科学和中西医结合外科学课程,而是分别开设了中医内科学和内科学。这种课程设置方式,与教育部颁布的中西医结合类本科专业国家标准要求不同,反映了在课程设置上的分歧。可见,9所高校在中西医结合人才规格的“一个临床”的问题上,设置了不同的课程,反映了中西医结合人才培养的现实困境,一方面是学术分歧,另一方面是缺少中西医结合内科学、中西医结合外科学师资。

还要注意到,中西医临床医学专业毕业生要通过国家组织的中西医结合执业医师资格考试,才能取得从事临床工作的资格。中西医结合执业医师资格考试具有权威性和导向性,是全行业的共识,其考试大纲定期更新。2020版的考试大纲医学综合考试内容为:中医学基础、中医经典、中西医结合临床、西医综合、医学人文共5个部分。其中,中医学基础包括中医基础理论、中医诊断学、中药学、方剂学;中医经典包括黄帝内经、伤寒论、金匮要略、温病学;中西医结合临床包括中西医结合内科学、中西医结合外科学、中西医结合妇产科学、中西医结合儿科学、针灸学;西医综合包括诊断学基础、药理学、传染病学;医学人文包括医学伦理学、卫生法规。这18个考试科目,具有人才培养的导向作用,这些课程在高校都应该开设。

2.3 临床实习

按照教育部相关要求,医学专业应安排不少于48周的临床毕业实习。9所高校的毕业实习周数有较大差异,其中,7所不少于48周(5所高校安排了52周),2所高校达不到48周,分别是45周和40周。学生临床毕业实习的时间,8所学校安排在第五学年的第9学期、第10学期,1所学校安排在第8学期和第9学期。临床毕业实习一般安排在内科、外科、妇科、儿科、针灸、骨伤等主要科室,以及影像、检验等辅助科室。

3 问题分析

研究表明,中西医结合已形成了本、硕、博人才培养体系,与西医、中医一起,构成了具有中国特色的医疗卫生体系。本科中西医结合人才培养形成了自身的培养目标、课程体系、实践教学体系等,但还存在一定的问题。

首先,人才培养目标和定位模糊,中医、西医、中西医结合课程设置存在差异,中西医结合教学体系不够科学,教学模式不够成熟。目前,中西医结合教育形成的“两个基础一个临床”的模式,是多年中西医结合人才培养实践的总结,它把中西医结合临床理论建立在中医学和西医学两个基础之上,中西医结合临床教学不够完善,中医、西医两套基础理论体系难以全面融合,学生中西医结合思维难以形成。培养中西医结合人才,不是西医学与中医学的知识、能力、素质要求的简单叠加或者堆砌,而是吸收中医与西医优点的深度融合。否则,会出现“教也很难”“学也很难”的现象,以及“中医没学好、西医也没学好”的尴尬情况,无法培养学生中西医结合临床诊疗思维和能力。

其次,课程结构不合理,中医、西医课程权重不统一,中医经典课程被忽视。研究表明,9所高校专业基础课及专业课中,中医、西医、中西医结合课程占比构成差异较大,在不同的学校中,各类课程学分从最少92学分到最多135学分,相差43学分,课程门数相差12门。中医课程占比从不足二成(18.6%)到占比46.0%,中西医结合类课程从不足一成(6.1%)到接近四成(39.8%),西医类课程占比最大和最小相差24.0%。作为中医学原点的中医经典课程被严重忽视,9所高校中有3所开设了中医经典4门课程,共14学分~16学分,1所学校开设1门中医经典导读(3学分)。没有了中医经典课程,培养中医药经典能力和中西医结合思维就成为空中楼阁。

最后,中西医结合临床教学上,中西医结合实践基地不足,临床实习科室、实习病种有较大差异。举办该专业的院校及附属医院、教学医院的医疗专长不同,实习科室和实习病种有较大差异。例如,内科、外科的16周实习,综合医院、中医医院、中西医结合医院的实习病种、医疗手段、教学重点都不同。即便是同一所高校的学生,在不同的医院实习,教学同质化问题也是一个挑战。对临床实践教学做出科学的安排,是形成中西医结合临床思维和实践动手能力的关键。

4 建议

4.1 按照不同学制进一步明确人才培养目标和定位

研究表明,学生在校期间既要学习中医课程,又要学习西医课程。如果学制短,很难把中西医结合的精髓学深、学精、悟透。笔者建议,一是确定五年制专业以培养全科医学人才为主。《“健康中国”2030规划纲要》提出,“需要大量的全科医师作为基层医务工作者”[5]。中西医结合类学生掌握中医、西医两种诊疗方法,更适合基层医疗卫生岗位需要。建议在现行免费订单定向医学生培养上,除了临床医学、中医学专业外,增加中西医临床医学专业。二是确定九年制专业以培养拔尖创新人才为主。2020年,国务院办公厅《关于加快医学教育创新发展的指导意见》明确提出,“试点开展九年制中西医结合教育,培养少而精、高层次、高水平的中西医结合人才”。本研究中的9所高校,有5所高校拥有中西医结合一级学科博士学位授予权。可以在具有博士学位授予权的学校试点开展九年制中西医结合教育,着重培养具有中西医结合思维,能够运用中西医结合方法解决人类医学难题的创新人才。

4.2 以培养中西医结合思维为统领,合理设置课程

研究表明,9所高校课程设置有较大差异,主要原因在于中西医结合学科的内涵与外延、学科边界等本体研究的缺失,其学科建设仍处于初级阶段,理论体系的建设局限于现有中医学或西医学的固定思维,在理论创新方面少有突破[6]。中西医结合的医学模式、临床架构、医疗主体尚不清晰,中西医结合的临床应用原则、特色优势尚不明确,相应的诊断标准、疗效评价、临床路径也未形成系统规范[7]。由于中西医结合学术本身的发展问题,制约了中西医结合教育的课程分化。各高校受限于师资队伍、办学条件、硬件设施等诸多因素,选择性课程设置,导致人才培养目标有所偏差[8]。研究表明,中医药大学开设的中西医结合专业,其课程设置与其开设的中医学专业课程差异不大,培养目标界限不清。西医类院校和综合性大学则更注重内科学、外科学等西医类课程设置。各高校在中西医结合类课程设置、教材使用上,各有选择,课程教材体系尚不完善[9]。鉴于此,要紧紧围绕中西医结合思维设置课程,强化中医药经典课程、中西医结合基础理论课和中西医结合临床课。

4.3 围绕中西医结合临床能力安排临床实习

临床毕业实习是医学教育的关键一环。研究表明,9所高校结合自身实际,在附属的综合医院、中医医院或中西医结合医院开展临床教学和临床实习,有一定差异。尽管各高校通过直属附属医院带动教学医院、实习医院开展同质化教学,但其附属医院的作用尚需进一步发挥,其专业性、实践性及可行性有待进一步评价。因此,中西医结合专业学生的临床实习,要根据人才培养目标,紧紧围绕中西医结合临床实践能力,科学制定实习大纲,严格落实各环节教学任务。只有这样,才能有效解决因为实习医院不同、病种不同、医疗专长不同而出现的人才培养差异。

必须指出的是,本研究存在一定的局限性。以9所高校人才培养方案文本为研究对象,只是对文本呈现出来的某一状态进行了分析,与实际实施尚有差距,缺少对实施过程的实证研究和效果的评价研究。对于人才培养方案是否达到预期效果,尚需要进一步考察。另外,各高校一般都5年左右修订一次人才培养方案,在文本研究中,不能研究分析哪些是修订过程中新增的内容,哪些是已经被摒弃的内容,缺少对纵向的实施历程的反思和对调整内容的比较研究。但对人才培养方案文本进行研究,是重要的视角,具有重要的启发意义。