冬奥背景下冰雪人才培养模式的研究

2021-08-20杨佳李保玲杨春媛

杨佳 李保玲 杨春媛

摘要:高校是培养冰雪体育高层次人才、专业人才与复合型人才的重要基地。为了促进冰雪体育产业的发展,基于高校冰雪体育人才培养存在的困境,探索满足冬奥会与未来冰雪体育产业发展需求的人才培养模式。本科院校在冰雪人才培养方面存在着课程设置不合理、注重课堂教学轻实践训练、注重竞技水平轻理论学习、教学评价单一、冰雪教学场地资源不足等问题。从冰雪体育人才培养的指导思想、培养目标、课程设置、评价体系、教学基础设施建设等方面创新冰雪体育人才培养的模式,满足社会对冰雪体育人才的多元化需求。

关键词:冬奥会;冰雪人才;培养模式

中图分类号:G811.212/G807.4文献标识码:A文章编号:1002-3488(2021)06-0063-04

The Predicament and Mode Innovation of Snow and Ice Talent Training Under the Background of Winter Olympics

————Taking Harbin Sport University as an Example YANG Jia,LI Bao-ling,YANG Chun-yuan

(Winter Olympic Academy of Harbin Sport University,Harbin 15001, China)

Abstract: Colleges and universities are important bases for training high-level, professional and compound talents in ice and snow sports. In order to promote thedevelopment of ice and snow sports industry, based on the difficulties existing in the cultivation of ice and snow sports talents in colleges and universities, the talent cultivation mode to meet the development needs of the Winter Olympic Games and the ice and snow sports industry in the future was explored. There are someproblems in the cultivation of ice and snow talents in undergraduate colleges, such as unreasonable curriculumsetting, emphasis on classroom teaching rather than practical training, emphasis on competitive level ratherthan theoretical learning, single teaching evaluation, and insufficient resources of ice and snow teaching sites. It innovates the training mode of ice and snow sports talents from the guiding ideology, training objectives, curriculum setting, evaluation system, teaching infrastructure construction and other aspects, so as to meet the diversified needs of the society for ice and snow sports talents.

Key words: Winter Olympics; ice and snow talent; training; mode

1 引言

2015年7月北京冬奧会的成功申办,开启了中国迈向冰雪强国建设的步伐。2016年我国重要滑雪场管理人员仅320人,索道、造雪、教练等技术骨干仅1492人[1],冰雪人才的缺口成为制约我国冰雪强国建设的瓶颈问题。为了实现“三亿人参与冰雪运动”的目标,在国家政策的宏观引导下,学校冰雪体育学科建设成为冰雪人才建设的重要基地[2]。充分发挥高校文化、教育、科研的优势,构建高校培养冰雪运动后备人才的“学习、训练、科研、就业”新模式[3]。通过注重落实国家颁布的针对冰雪运动提出的一系列相关文件,这样我国冰雪运动在场地器材、人才、冰雪产业等各方面都将得到发展[4]。高校冰雪体育人才的输出是填充冰雪体育产业人才缺口的重要环节。

哈尔滨体育学院作为我国冰雪运动人才培养的重要基地,多年来为我国培养出大批的优秀冰雪运动员、教练员、科研人员与管理人才。冰雪人才培养模式是培养高质量冰雪人才、有效推动我国冰雪事业发展的重要保障[5-7]。在2022年北京冬奥会背景下,我国未来需要大量的高质量应用型冰雪体育人才,夯实冰雪专业人才基础,开辟多元化的冰雪人才培养渠道[8],是实现北京冬奥会“带动三亿人参与冰雪运动”任务的核心。为了适应冰雪体育强国的发展战略目标部署,优化冰雪运动人才教学培养方案,是满足北京冬奥会与社会冰雪运动人才需求的重要举措。

2冰雪人才培养的困境

高校是培养冰雪人才的重要渠道,其中,冰雪方向专业的学生是冬奥会重要的候选群体之一。哈尔滨体育学院作为培养冰雪专业人才的领军单位,根据不同时期的就业需求,培养目标也在与市场供求相契合。

但对标北京冬奥会对冰雪人才的需求,特别是“后冬奥”时期对冰雪人才的需求,其教学目标、课程设置和考核体系的更新与现实需求还存在较大的差距。

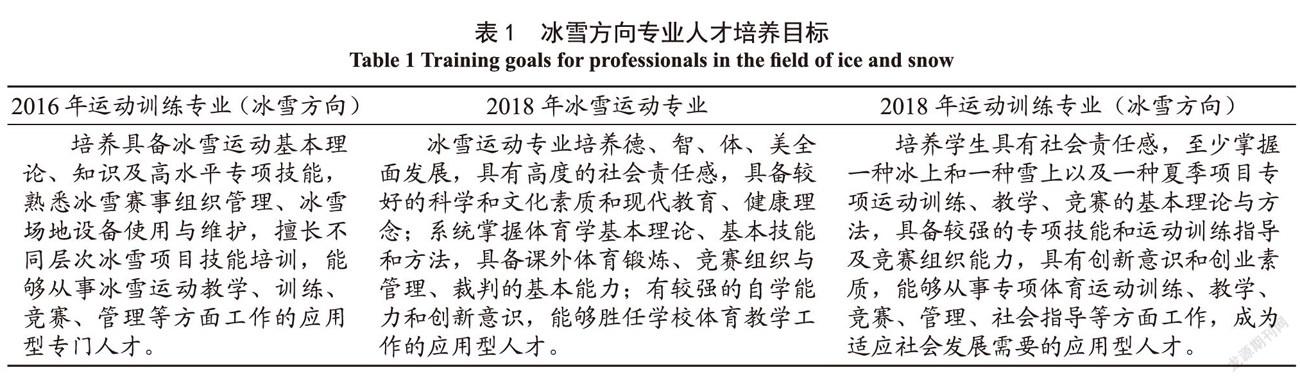

2.1不同专业人才培养目标缺乏差异化

人才培养基于社会需求为导向,面对冰雪体育人才的严重缺口,培养模式要与冰雪人才市场同步更新,与冰雪运动发展政策相衔接。针对人才需求的层次性,细化人才培养目标的针对性。以培养目标为导向,对比各个专业不同阶段的培养目标发现,专业特点不够突出,不同专业培养目标趋同(表1)。

2.2课程设置重课堂教学轻实践锻炼

北京冬奥会是推动冰雪运动发展的关键时期,同时也显示着对专业冰雪人才需求的方向。如,冰雪竞技人才(运动员、教练员)、大众冰雪运动指导员、冰雪赛事组织与管理人员(包括赛事技术官员、管理人员等)、冰雪运动专业技师人才(制造与维修人才)、冰雪运动经营管理人才和冰雪运动科技人才等[9-11]。哈尔滨体育学院一直肩负着为我国培养专业冰雪人才的重任,但在课程设置角度上,缺乏竞赛组织与管理、专业技能服务、冰雪场地设备使用与维护等专业课程,未能体现冰雪体育人才特色,导致学生实际操作技能较差,毕业后单独从事工作的能力不强。人才培养的最终落脚点是符合社会需求标准。比较不同时期哈尔滨体育学院冰雪方向人才培养方案的课程设置,通识必修课内容中,重復率达到95%以上,内容设置上应用性较差,激励学生学习兴趣上动力不足,不利于夯实学生的综合知识;专业必修课方面,学科课程的重复率分别达到75%和60%,术科课虽然重复率不高,但相同的课程也会在专业选修课中出现。两个运动训练专业(冰雪方向)选修课课程缺乏新意,多与术科必修课程相似,这与培养北京冬奥会及未来对专业冰雪人才的需求严重不符。

理论与实践脱节,应用能力不强是体育院校教学普遍存在的问题。哈尔滨体育学院也没有摆脱这个怪圈,在冰雪人才培养方案实施的过程中,存在学科课重课堂教学、轻实践锻炼,重理论学习、轻实践操作;术科课重竞技水平、轻理论学习等问题;学生过分看重期末成绩的多少,缺乏对冰雪项目全面的知识掌握,缺乏从事项目竞赛、管理、裁判等方面的实践经验。

2.3考核体系缺乏创新性

教学考核是评价教学成果、衡量学习效果的重要标准。在教学考核体系上,哈尔滨体育学院2016年运动训练专业(冰雪方向)人才培养方案的学科课程大部分采用闭卷考试的方式,这一点在2018年运动训练专业(冰雪方向)的学科考试上得到了延续,多以闭卷考试居多。但2018年冰雪运动专业在学科考核标准上则多以开卷考试为主。从术科考核标准来看,2016年运动训练专业(冰雪方向)人才培养方案是以考试结业的方式为主,而2018年年两个专业人才培养方案则是全部采用了考核的方式进行结业。在毕业设计方面,不同时期人才培养方案的考核标准一致,都是以毕业论文答辩的形式结业。2016年、2018年两个专业多采用学科开卷和术科考核的结业形式,适当减少了学生考试的压力,改善了重分数的情况,但毕业设计的考核体系依然单一。

2.4冰雪教学场馆设施不足

教学硬件设置是支撑教学开展的重要保障,教学场地的匮乏是制约冰雪体育人才培养的重要因素。冰雪专业人才的培养需要完善的冰雪运动教学场地(滑雪场、滑冰场、室内滑冰馆、轮滑场等)、教学器材(滑雪板、冰刀、冰球、冰壶等)、专业的师资以及维修养护的经费支持[12]。哈尔滨体育学院现有1个室外标准滑冰场、1座综合滑冰馆(双层)、1座高山滑雪场供冰雪专业及全校学生进行冰雪课程的教学,这些场馆只能在冬季学期(11?12月)可以全部使用;在春、夏、秋三个学期(3?10月)的冰上课程只能靠1座室内滑冰馆来开展,雪上课程也只能在春季学期的前4周(3月)进行教学。以目前学校的场地设施,不能满足人才培养方案对冰雪课程教学课时的需求。面对这种情况,多数采取“半陆地”的教学模式,势必影响冰雪人才培养方案的实施。

3冰雪方向专业人才培养模式的创新

3.1设计适应冬奥会与未来发展需要的培养目标在2022年北京冬奥会的契机下,我国对冰雪人才的需求量将大幅度提髙。因此,体育院校专业冰雪人才培养目标要着眼于冬奥会及未来冰雪体育产业的需要,设定要符合社会人才需求的定位。以2018年哈尔滨体育学院为例,“冰雪运动专业”的学生通过4年在校培养,毕业之前可以掌握5项冰雪运动基本技能,2项冰雪运动中级技能,1项冰雪运动高级技能;运动训练专业(冰雪方向)的培养目标,则比冰雪运动专业学生更适应学校体育教育工作,同时可以系统地掌握体育学基本理论、基本技能和方法;能够从事专项体育运动训练、教学、竞赛、管理、社会指导等方面的工作,具有一定的创新意识和创业素质,能适应社会发展的需要。

3.2构建服务冬奥会与社会的新型课程设置体系

教学课程体系是培养目标进一步延伸的具体操作内容,合理设置课程体系,是培养创新型冰雪人才的重要举措。体育院校应增加冰雪运动专业术科必修课与选修课的教学课时比重,如,将所有冰雪项目分为初、中、高级三大模块进行金字塔式的教学培养模式。即在第一个学期,学生开设所有冰雪项目的基础课程;从第二学期开始选择2项自己感兴趣的项目进行中级提高训练;待第四学期开始,学生只选择1个项目进行高级专项能力训练。培养模式的构想是使学生成为“一专多能”的综合性冰雪体育人才,同时更有利于提高学生学校体育的教学能力。

通识必修课要增加专业体育英语、体育保健学、运动竞赛学等课时比重,拓宽学生的专业知识面,掌握阅读外文文献、体能训练方法与手段、运动损伤急救的基本技能[12];增加专业选修课学时的比重,使学生可以根据自身喜好自主选择术科课程,激发学生的学习兴趣[13],提高学生的冰雪运动技能水平。

综上所述,在课程体系的设置上,要更有利于冰雪方向人才全面掌握专业知识和技能,提高学生的素质能力和个性发展,同时满足学生的学习兴趣,激发学生的学习热情。

3.3建立以满足冬奥会与社会需求为导向的考核体系

考试是检验教师教学质量、学生学习成果的重要评价指标。立足于冰雪运动实践,建立以满足冬奥会与社会需求为导向的考核体系,才能更好地服务冬奥会和弥补冰雪体育人才缺口。在冰雪体育人才教学中,理论是指导实践的基础,冰雪运动实践是根本内容。体育院校设置的冰雪体育人才的考核体系必须以满足冬奥会与社会需求为导向,全面考察学生的学习成果,以突出实践能力作为社会人才需要的落脚点。如,学科课程的结业形式将原本的闭卷考试转变为开卷考试或实践报告,并且都加入了实践环节,使学生在理论学习的同时也能提高实际操作能力;有针对性地加强学生对冰雪运动项目的竞赛组织与管理能力[14],加设了冰雪项目裁判规则和冰雪项目竞赛管理两门专业必修课;加强与相关冰雪企、事业单位及中小学的合作,为学生提供更多的社会实践和教学实习机会,支持学生参与各级冰雪赛事的执裁工作,提高其实际工作经验。

3.4夯实教学基础设施建设拓展社会资源共享教学场地

校企合作、校校合作、政校合作办学是高校体育教学改革的重要方向,是满足社会需求的有效手段。在夯实学校基础教学设施的基础上,结合社会力量定向培养,资源共享,解决基本硬件设施匮乏的现实困难[15-17]。哈尔滨体育学院在学校冰雪场地设施层面,对校内滑冰馆进行改造,将滑冰馆下层全部改建为专业的冰壶赛道,既可满足学校冰壶课程的开设,又能承办各级冰壶赛事,提高学生竞赛实践能力。同时在今年引进制冷管技术建造室外滑冰场,延长了学生秋冬学期的上冰时间,其他季节学期在校外承包滑冰馆以供学生冰上课程的教学,大力改善之前学生“上冰难”的情况。在拓展校外合作方面,学校为提高人才培养的针对性,与中国融创文旅集团、黑龙江省旅行投资集团、名将体育有限公司、金色莱茵集团、尚志市政府、平房区政府开展联合培养人才。采用“3+1”模式联合培养人才,按特色化模块建设,按专业化水平培养,按行业化要求管理,共建共享冰雪教学场地资源。

4结语

我国培育冰雪人才的主导方式是高校培养,立足冬奥会冰雪体育人才供给需求,把握冰雪人才市场活跃周期,结合国家政策指引,实际利用现有的资源基础,开展冰雪人才开发,完善创新型冰雪体育人才培养机制。在滿足当今社会对冰雪人才多样化需求的同时,不断提高学生的实际操作能力,改变单一的教学内容,增强学生的学习兴趣,完善学生的知识结构。突破传统教学模式,调整课程设置,构建适应社会需求和时代发展的冰雪人才培养模式。加强培养目标的针对性,提升课程设置体系,构建多元化评价体系。高校要根据自身发展的目标和特点,因地制宜地开发冰雪场地资源的建设;加强校企合作,充分利用现有的资源,真正培养出能够促进冰雪产业发展的高质量人才,为完善冰雪运动的发展和人才培养助力。

参考文献:

[1]商伟,陈梦晗.北京冬奥会背景下群众性冰雪运动的发展[J].冰雪运动,2019,41(5):58-62.

[2]徐鑫,冉栩.体育休闲视角下我国冰雪运动的发展路径[J].冰雪运动,2020,42⑷:57-61.

[3]王洪雷,杨鹏.冰雪运动后备人才多元化培养模式的研究[J].冰雪运动,2018,40(5):65-68.

[4]孙伟,杨朝升.“冰雪运动进校园”的现状研究[J].冰雪运动,2019,4似:66-70-

[5]鲁金秋,张政龙,崔光霞,等.基于“多元治理”理论视角的冰雪专业方向研究生培养研究[J].冰雪运动,2020,42?:68-73.

[6]吴菲,宋琳,李波,等.黑龙江省冰雪运动后备人才培养瓶颈与策略研究[J].冰雪运动,2020,42(1):51-55.

[7]张庆义.共生理论视角下我国冰雪竞技与冰雪健身融合发展研究[J].冰雪运动,2020,42(2):42-46.

[8]宗克强,张良祥,张萍,等.黑龙江省冰雪人才“区域高校联盟”培养模式的思路研究[J].冰雪运动,2018,40(3):52-54.

[9]黄珊.东北三省体育学院冰雪专业方向人才培养方案比较研究[J].哈尔滨:哈尔滨体育学院,2019.

[10]白晓晶,张琳.校企合作视域下辽宁省冰雪专业应用型人才培养模式的实证研究[J].创新创业理论研究与实践,2019,2(9):135-136.

[11]郭春风.2022冬奥会对黑龙江省体育院校体育教育专业的影响[J].当代体育科技,2020,10(28):49-51.

[11]朱佳滨,杜唯,钱宝山.新《国标》下东北体育院校冰雪专业人才培养模式创新研究[J].哈尔滨体育学院学报,2019,37⑷:1-5.

[12]吕吉勇,王丹丹,蒋湘之,等.G-S理念下运动训练专业人才培养模式研究:以北方高校为例[J].广州体育学院学报,2020,40(5):101-105.

[13]石建慧,朱莹.提高东北高校学生冬季运动兴趣的路径研究[J].冰雪运动,2020,42⑴:69-72.

[14]吴晓华,伊剑.北京冬奥会背景下冰雪后备人才培养现状与对策研究[J].南京体育学院学报,2017,31(5):25-29.

[15]胡祖尧.我国高等体育院校“冰雪+”应用型人才培养的路径研究[D].长春:吉林体育学院,2021.

[16]李兆鹏,刘冠男,赵景程,等.滑雪社会体育指导员高等职业教育培养的研究[J].冰雪运动,2020,42(3):32-36.

[17]张瑜.后慕课时期大学体育教学新模式:基于黑龙江省内高校情况[J].冰雪运动,2020,42⑶:46-50.