综合物探技术在河北某县水源地调查中的应用

2021-08-19闫清华李双莹杨志光张亚龙倪斌衣骏杰

闫清华,李双莹,杨志光,张亚龙,倪斌,衣骏杰

(1.中国冶金地质总局 矿产资源研究院,北京 101300;2.河北省水文工程地质勘查院,河北 石家庄 050021)

1 引 言

研究区位于河北某县城,现有水源地已不能满足用水需求,决定开展新水源地选址工作。前人在相关区域开展过水文地质调查工作,已经查明区内地下水以岩溶裂隙水为主,水源地内有寒武-下奥陶系岩溶水和蓟县系岩溶水两个碳酸盐岩含水岩组,在沟谷及近盆地边缘部位,断裂破碎带和断裂影响带裂隙充填物胶结较差,透水性强,具充水和导水性能,富水性明显增强,因此将含水层中断裂破碎带作为水源地调查的重要目标区。

寻找地下水资源的地球物理技术已日渐成熟,并取得了很多成果。底青云等(2001)[1]利用可控源音频大地电磁法成功在山区、丘陵、平原、海滨、城市边缘及闹市区寻找地下水资源,并成功定井。李富等(2018)[2]利用高密度电法和激电测深定量分析含水地层,并用电阻率测井进行验证的组合方法,成功推测出乌蒙山区的含水层埋深。李水新等(2014)[3]利用联合剖面法的低阻正交点确定花岗岩地区的断裂破碎带,三极电测深法的低阻“U”型异常推测地下水富集区,成功解决了山东下港乡的用水问题。李华等(2011)[4]利用音频大地电磁法确定了云南个旧碳酸盐岩含水层的埋深。李伟等(2011)[5]利用音频大地电磁法分析岩溶发育区断层的规模和产状,并定井位于断层影响带上。武毅等(2011)[6]利用音频大地电磁法的低阻异常确定了浅覆盖岩溶区断层构造带的位置及产状,对于覆盖层厚度较大时则用联合剖面法确定;苗青壮等(2010)[7]利用高密度电阻率法初步探测岩溶位置,进而采用激电测深探测岩溶深度的方案在云南红河州成功确定水源井位置。李凤哲等(2013)[8]针对西南岩溶山区地形地貌和地下水赋存规律,利用大地电场法确定浅部岩溶构造走向,在此基础上用音频大地电磁法确定深部岩溶构造走向和富水性,同时指出在北方基岩山区井位定在构造发育带上。赵军等(2020)[9]利用可控源音频大地电磁法(CSAMT)查明浙江武义县岩溶裂隙水的赋存情况。音频大地电磁测深法在寻找地下水资源中被广泛运用。

在已有物探找水经验的基础上结合水源地水文地质条件,本次拟采用音频大地电磁法和电测深两种物探技术结合钻探开展工作,预期查明水源地的碳酸盐岩含水层空间分布、岩性厚度、埋藏条件并圈定富水带,确定含水层利用段,指导成井,为后期勘探工作提供水文地质依据。

2 地球物理方法技术

2.1 音频大地电磁法

音频大地电磁法(Audio-frequency Magnetotellurics,即AMT)属于天然源大地电磁法。该方法利用地球的天然电磁场信号为场源,通过测量相互垂直的电场和磁场切向分量,计算卡尼亚电阻率。张胜业等(2004)[10]和刘天佑等(2007)[11]指出,由于趋肤效应,在不同频段电磁场的穿透深度不同,因而可以在单个测点上用音频大地电磁法进行测深,其探测深度可达1 km以上,具有轻便、高效适合在山区开展工作的优点。刘战等(2019)[12]利用AMT清晰勾勒出在复杂地形地质条件下的断层破碎带及节理发育区。

2.2 电测深法

电测深法属于常规电法,通过供电极距A、B直接对地下供电,A、B两点电源间将建立一个瞬间的半球状直流电场,通过测量测深点(测量电极M、N中点)的电流,一次场电压,求取视电阻率。在同一测点通过不断地改变供电极距的方式,逐次测量不同深度地层的视电阻率,其测量深度受供电电流影响,且受低阻屏蔽影响严重,探测深度小。

3 水源地地质概况及物性特征

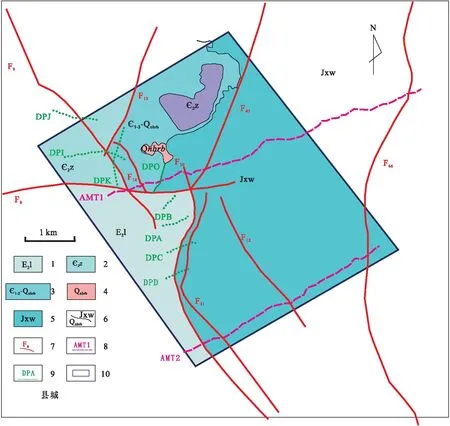

县城位于太行山东麓与燕山接触带一全排型泉域内。通过对泉域水文地质调查圈定出多个拟选水源地,本文研究的水源地供水水文地质条件和环境水文地质条件优越,位于城区上游,不易遭受污染,因此,确定为供水水源地,面积约25.0 km2,分布范围见图1。

1-古近系灵山组:砾岩、砂岩、黏土岩;2-寒武系张夏组:鲕粒灰岩;3-寒武系馒头-青白口组:泥岩、页岩、泥质灰岩;4-青白口系;5-蓟县系迷雾山组:白云岩;6-地层界线及地层符号;7-断层及编号;8-AMT测线及编号;9-电测深测线及编号;10-水源地范围图1 水源地范围示意图Fig.1 Schematic diagram of water source area

3.1 水源地水文地质特征

水源地位于泉域盆地边缘地带,东部为坡洪积倾斜地区和以碳酸盐为主组成的侵蚀构造低山区,西部为自然沟谷形成的冲洪积缓斜地亚区和冲积亚区。水源地位于泉域岩溶水径流区,属于上游三条自然沟谷与盆地交接地带地下水的汇集区。区内大部分被第四系松散岩地层所覆盖,东部山脊处基岩出露(图1),地层主要出露有:①古近系灵山组(E2l)砾岩、砂岩、黏土岩,②寒武系张夏组(∈2z)鲕粒灰岩,③④寒武系馒头组(∈1-2m)-青白口系(Qnbrb)泥岩、页岩、泥质灰岩,具有一定的隔水作用,⑤蓟县系雾迷山组(Jxw)白云岩系。张夏组灰岩与蓟县系雾迷山组白云岩为含水岩层。区内断裂十分发育(见图1),北西向(F9)和北东向(F13、F47、F10、F11、F12、F66)断层对地下水有导水的作用,作为上游的地下水向东南部径流区排泄的通道,东西向(F8)断层与多条北东向断裂交汇,提供地下水沿东西破碎带流动的通道。地下水以碳酸盐岩岩溶裂隙水为主,受地形、地层岩性和地质构造的控制,特别是断裂构造对含水层岩溶裂隙发育程度的影响及控制作用非常明显。地下水富水性极不均匀,只在构造有利处富水。

3.2 水源地物性特征

覆盖层与基岩间、基岩裂隙发育带与较完整基岩间、含水层与围岩间均存在一定电性差异(见表1)。由于不同地层岩石或地质体间(如断层构造带与围岩)电阻率差异的存在,为利用地球物理勘探研究不同深度的岩性与构造带的电性特征提供了可能,具备地球物理勘探的前提条件。

表1 岩性电阻率范围值

4 综合物探方法测量成果

4.1 仪器与技术参数

根据工作区地形、地质条件,选用音频大地电磁法和电测深法两种物探方法(测线布设见图1)。AMT垂直构造方向布设,点距50~100 m,共完成测线2条,数据采集采用V8型多功能电法工作站。首先对原始资料进行预处理,根据视电阻率、相位反推线的变化趋势进行人工圆滑去噪,并利用相位反推线恢复畸变的视电阻率,然后采用不同反演方法和初始模型进行电阻率反演,最后对比地质和物性资料确定各地层、断裂破碎带与电阻率异常的对应关系。电测深法垂直构造方向布设,点距25 m,共完成电测深测线多条。数据采集使用重庆地质仪器厂生产的DZD-6A型多功能直流电法仪。采用固定装置,视基岩埋深不同选择(AB/2)min=3.0 m,(AB/2)max=300~500 m,测量电极距与相应供电电极距比值一般保持在1/3~1/30的范围,首先划分地电断面,区分干扰影响,确定电性参数,绘制定性解释图件,然后根据绘制的电阻率等值线剖面图定性分析地电断面及地质体的形态。

4.2 音频大地电磁法数据分析

两条剖面形态相似自上至下分为三个电性层:①浅部低阻、中低阻层,电阻率为50~100 Ω·m,等值线呈缓坡状展布、局部有起伏,应为第四系卵砾石、黄土夹砾石松散层的电性反映;②中部中高阻层,主要为剖面左侧,电阻率为200~500 Ω· m左右,推测为溶蚀或裂隙发育的蓟县系白云岩;③底部高阻层,主要为剖面右侧,电阻率高于700 Ω·m,推测为局部溶蚀或裂隙发育基岩相对较完整的蓟县系白云岩。

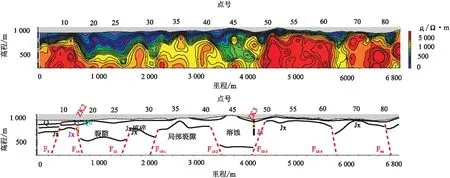

4.2.1 AMT1线地质解释

图2为ATM1线地质解释剖面。由图2可知,15号点附近显示有一东倾的电阻率突变带,应为断裂F14东倾引起,东侧低阻区为受断层影响溶蚀和破碎发育的蓟县系白云岩,该处布设钻孔ZK2,孔深300 m。钻孔揭露,地下水位为52.15 m,浅部第四系卵砾石30.0 m,下伏寒武系青白口系页岩52 m,底部为蓟县迷雾山组白云岩,局部断裂破碎、溶蚀发育。48号点两侧电阻率异常形态差异较大,西侧为局部高阻的低阻异常区,东侧为完整的高阻异常,推测为一西倾的隐伏正断层破碎带,西侧由于溶蚀较发育呈现低阻异常。此处布设钻孔ZK3,孔深301 m。钻孔揭露,地下水位为60.02 m,浅部第四系卵砾石30.0 m, 下伏蓟县迷雾山组白云岩,局部断裂破碎、溶蚀发育。剖面16~33、40~50号点间中上部为中低电阻率异常区,且该部分发有多条断层穿过,推测白云岩裂隙溶洞较发育,富水性相对较好。剖面其他位置为高阻异常区,推测为交完整的蓟县系白云岩。剖面自左向右依次验证4条断层:F9、F14、F10、F66,并推测四个低阻异常带可能为断裂破碎带F10-1、F10-2、F10-3、F10-4。

图2 AMT1线地质解释剖面Fig.2 Geological interpretation profile of line AMT1

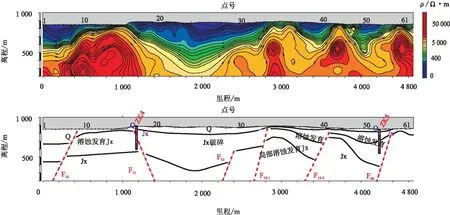

4.2.2 AMT2线地质解释

图3为ATM2线地质解释剖面。由图3可知,17号点附近有向东倾斜的电阻率突变带,西侧底部为完整的高阻异常,东侧至32号点为一规模较大的低阻异常,17号应为东倾正断裂F11,32号异常推测为断裂破碎带F12-1引起,受两断层控制,中间为一断层破碎带,为一重要蓄水构造。F11断层附近布设钻孔ZK4,孔深300 m。钻孔揭露,地下水位为19.6 m,浅部第四系卵砾石15.2 m,下伏蓟县迷雾山组白云岩,局部断裂破碎、溶蚀发育。53号点西侧为低阻异常,东侧深部为高阻异常,异常突变带应为西倾断层F66引起,断层附近布设钻孔ZK5,孔深300 m。钻孔揭露,地下水位为18.8 m,浅部第四系卵砾石25.5 m,下伏蓟县迷雾山组白云岩,局部断裂破碎、溶蚀发育。整体来看剖面18~33、37~41、49~53号点间中上部为中低电阻率异常区,且该部分发有多条断层穿过,推测白云岩裂隙溶洞较发育,富水性相对较好,剖面其他位置为高阻异常区,推测为交完整的蓟县系白云岩,含水性较差。剖面自左向右依次验证4条断层:F10、F11、F12、F66并推测三个低阻异常带可能为断裂破碎带F11-1、F12-1、F12-3(见图3)。

图3 AMT2线地质解释剖面Fig.3 Geological interpretation profile of line AMT2

4.3 电测深法数据分析

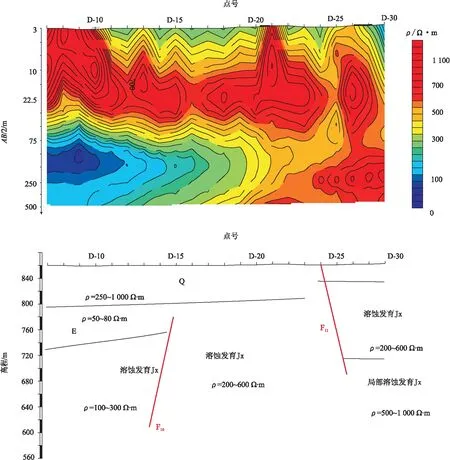

浅部视电阻率呈现中高阻且由浅到深等值线呈递增趋势,局部出现高阻闭合圈,推测为第四系砂卵砾石厚度在30~60 m之间。剖面左侧下部有一横向向西开口的低阻异常,推测应为灵山组泥岩夹砂砾岩,厚度在60~108 m之间,深部电阻率增高推测为白云岩顶板埋深向东逐渐变浅。剖面右侧深部在电性上呈现中高阻特征,且由浅到深等值线呈递增趋势,推测为蓟县系白云岩,局部溶蚀发育(见图4)。

图4 电测深D线地质解译剖面Fig.4 Geologic interpretation section of line D by electric sounding method

其中D-17点两侧电阻异常差异较大,推测为一断层F10,左侧低阻异常和右侧高阻异常分别为不同地层岩性的反映,D-26号点下方有一高阻中的陡倾低阻异常,推断为断层F11。由D线南北相邻的C线、L线与A线、B线等综合解释剖面对比分析可知,断层F10与 F11间为断层带或断层裂隙发育带,南北连通性好,后期钻孔显示富水性较好。

4.4 综合分析

水源地含水层蓟县系雾迷山组白云岩大部分被第四系松散岩地层所覆盖。断层F8与断层F10相交的东、东南区域直接出露或上覆第四系地层,物探钻探资料显示岩溶裂隙发育主要集中在400 m以内,含水层厚度18~50 m,水位埋深18~66 m;断层F8与断层F10相交的西北区域埋深较深,一般在200~300 m,水位埋深50 m左右,含水层厚度不均匀;断层F8与断层F10相交的的西南区域上覆古近系灵山组(E2l),含水层固定板埋深60~120 m,钻探资料可知白云岩揭露深度内节理裂隙不发育,不利于岩溶水的富集,上覆第四系与古近系灵山组总厚163 m,灵山组以下为白云岩,岩芯整体较完整,可将此区域视为相对隔水层。总体上水源地含水层上覆覆盖层自北向南一般为140~15 m,即含水层顶板埋藏深度自北向南一般在140~15 m,岩溶水水位埋深自北向南约85~18 m。岩溶裂隙发育厚度受地质构造影响较大,含水层厚度一般为18~50 m。

由于断裂构造的线性特征,造成地下水沿带状、脉状为主的非均匀性裂隙、溶隙带分布,主要形成两个富水带:①AMT1的16~33测点和AMT2的18~32 测点间及多条直流电测深剖面验证的断层F8、F10、F12沿线之间构成岩溶发育带,为岩溶水提供了良好的运移条件和储存空间,富水性极丰富。在此岩溶带布设的 ZK2、ZK4钻孔单井涌水量>3 000 m3/d;②AMT1的40~50测点和AMT2的37~53测点间推测的断层破碎带F10-2、F10-3、F12-1、F12-3一带由于次生断层发育,裂隙、溶隙发育,从而促进地下水的运移和富集,构成岩溶发育带。在此岩溶带布设的 ZK3、ZK5钻孔单井涌水量>3 000 m3/d。这两个岩溶发育带,为本区富水性极丰富区,也是水源地取水水的最佳位置。

5 结 论

水源地调查区内,利用2条AMT及多条直流电测深剖面的低阻异常验证了6条已知断层,并查明其在地下的分布情况,推测了7个断层破碎带。在此基础上利用钻探技术标定含水层的埋深、厚度、水位埋深,并且划分出两条由断层控制的岩溶裂隙富水带区域,也是水源地取水的最佳位置。音频大地电磁法具有快速、高效的特点,与电阻率测深和钻探结合,能够提高找水的效率和准确性,可以在北方碳酸盐岩地区找水中推广应用。