基于三维生态足迹的吉林省生态承载力研究

2021-08-19李秀霞

陈 征,李秀霞

(吉林师范大学旅游与地理科学学院,吉林 四平 136000)

在当今社会高速发展的背景下,土地作为稀缺资源,其稀缺性愈加突出,开展土地承载能力的评价尤为迫切。土地承载力发展至今,从单一以粮食为标准的指标转向多指标研究,自此,土地承载力的研究进入了一个更加完善的时期[1]。

生态承载力是指一个区域实际提供给人类的所有生物生产土地面积(包括水域)的总和[2]。局部空间范围情况下,人类活动需求资源和区域土地所能供给资源的供求关系则用生态足迹和生态承载力表示。供求关系不平衡地区必然会使该区域处于生态赤字状态,其过度消耗的资源就需要外部空间资源补充[3]。因此生态足迹理论主要研究地区人类生存发展对生态系统的消耗量。

生态足迹模型是Mathsi Wackernagel建立的[4],从生态学的视角出发考虑区域生态环境整体性,可更加合理、准确地评价土地承载力。二维生态足迹模型是在一维生态足迹模型的基础上扩展得来的,主要用于测量人类自然资源消耗对自然资源流量的占用情况[5]。Niccolucci等人建立的三维生态足迹模型是在二维生态足迹模型的基础上引入足迹深度与足迹广度两个指标得来的[6]。

1 生态承载力研究区域

吉林省简称吉(省会长春市),位于东北地区中部,东西最长约750 km,南北最宽约600 km,总面积187 400 km2。吉林省地势东南部高、西北部低,中西部是广阔的平原。松辽平原是我国重要的粮食生产基地。吉林省夏季高温多雨,冬季寒冷干燥,属于温带季风气候。

2 吉林省生态承载力研究数据来源及研究方法

2.1 数据来源及生态足迹账户类型

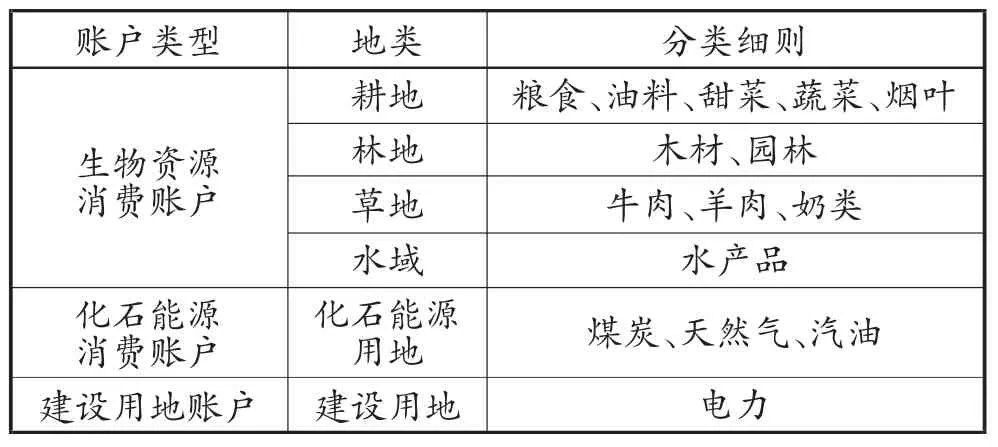

本文生态足迹所涉及的各项数据均来源于《吉林省统计年鉴》和《中国统计年鉴》。其中产量因子采用刘某承等[7-8]的研究,均衡因子采用全球生态足迹网络(Global Footprint Network,GFN)所提供的数据。各生态足迹账户类型见表1。

表1 土地生态足迹账户类型

2.2 研究方法

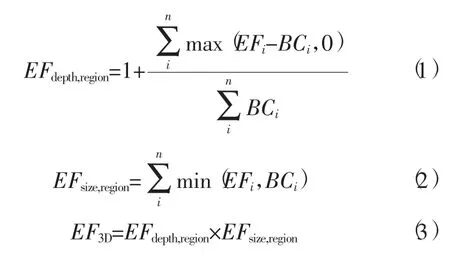

三维生态足迹模型中,足迹深度与足迹广度的计算方法只在单一地类适用。为提高方法适用性,方恺[9]对算法作了改进,改进后的计算公式为

式中:EFdepth,region为区域足迹深度;EFi为第i种地类的生态足迹,hm2;BCi为第i种地类的生态承载力,hm2;EFsize,region为区域足迹广度,hm2;EF3D为区域三维生态足迹,hm2。

3 吉林省生态承载力研究结果与分析

3.1 生态足迹变化分析

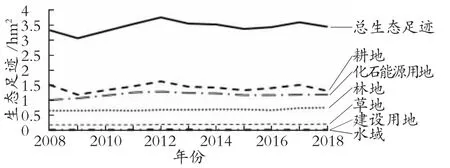

吉林省各土地利用类型人均生态足迹变化趋势见图1,由图1可知吉林省生态足迹总体呈现波动式增长趋势。各土地利用类型人均生态足迹占比大小排序为:耕地>化石能源用地>林地>草地>建设用地>水域。

图1 2008——2018年吉林省人均生态足迹

吉林省是我国主要产粮省,耕地占据了吉林省生态足迹的主体。耕地生态足迹变化是影响整体生态足迹变化的主要因素。吉林省耕地生态足迹呈波动式下降趋势,受到2009年气候的不利影响,吉林省粮食产量严重下滑,耕地生态足迹大幅度下降;“十二五”规划大力支持粮食产业,使得2012年耕地生态足迹达到历史最高值;2013年粮食产量增加,但农作物产量下滑,总体耕地生态足迹下降;2018年耕地生态足迹明显下降,是由于2017年吉林省人民政府印发了《吉林省2017——2020年促进农民增收行动计划》,计划中大力支持棚改和养殖,导致粮食产量下降,耕地生态足迹降低。

由其余各类生态足迹变化可知,吉林省各类土地生态足迹大体呈现前期增长后期下降的趋势,其主要原因是:2012年之前,为了快速发展经济,大量透支消耗各类土地资源,使得生态足迹不断上升;2012年之后,国家重视土地资源可持续发展,严格实施生态体制改革,使得生态得到缓解,生态足迹有所下降[10]。

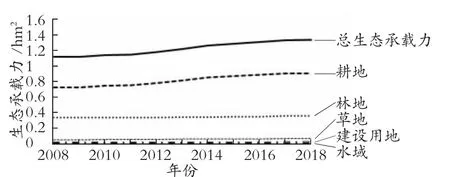

3.2 生态承载力变化分析

吉林省生态承载力总体呈小幅度上升趋势(见图2),各类土地占比稳定,人均生态承载力稳定增长且并未出现大幅改变,这是得力于对耕地保护、城市扩张限制、推进生态保护和修复等政策的支持。相关政策的推进和落实保护了耕地土地、林地土地,草地土地并限制建设用地的扩张速度,使得吉林省整体的生态承载力维持在相对稳定的水平,进而使得吉林省生态系统平衡性较好。

图2 2008——2018年吉林省生态承载力

吉林省生态承载力虽然呈现稳定增长,但是远小于生态足迹。吉林省的生态处于超载状态,高负载状态不仅是吉林省独有现象,全国也是如此。应调整土地结构,提高产出收益;合理规划建设布局,加快推进新型城市化建设;严格督促禁止乱砍乱伐、退耕还林等政策的落实,缓解生态压力。

3.3 生态足迹深度分析

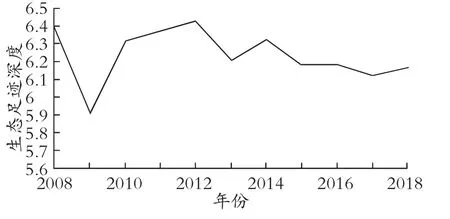

足迹深度指超出当前资源供给量的自然资本消耗,具有时间属性。2008——2018年吉林省生态足迹深度在5.9~6.5之间呈现波动式下降状态(见图3),就是说需要5.9~6.5 a的时间才能再生出满足吉林省一年发展所消耗的资源。这说明,吉林省的自然资本远远无法满足吉林省的发展需求,极度依赖自然资本存量,处于严重生态超载状态。除2009年受气候影响的特殊情况外,2012年生态足迹深度开始出现下滑趋势,表明政府意识到自然资本严重消耗,开始出台相应政策、调整产业结构、恢复生态环境发展,健全的土地集约制度、保护耕地、限制城市扩张等政策起到了作用。生态足迹深度在2015——2018年趋于平稳,表明吉林省严格落实国家政策,资源过度消耗情况得到有效控制,在生态文明建设战略上有所成效,也为缓解生态压力提供了思路。

图3 2008——2018年吉林省总体生态足迹深度

4 结论

本文应用三维生态足迹模型计算了吉林省2008——2018年生态足迹、生态承载力、生态足迹深度并进行分析,得出以下结论。

1)吉林省生态足迹呈现波动增长状态。吉林省是产粮大省,各类生态足迹中的耕地生态足迹占比最大,耕地生态足迹变动在很大程度上影响了总体生态足迹的变化,为了加快经济发展,过度消耗生物资源和化石能源导致吉林省总生态足迹在2012年达到最大。

2)吉林省生态承载力呈现稳定增长状态。生态承载力变化相对稳定,但是生态承载力依然远小于生态足迹。吉林省处于严重生态超载状态,耕地超载状态极其严重,虽然耕地面积有限,但粮食产量位于全国前列,超额的粮食产量严重透支了吉林省的耕地生态承载力。

3)吉林省近年来生态足迹深度变化不大趋于稳定。这表明随着吉林省的经济发展,生态资源消耗并未进一步增大,呈现出生态压力稳定同时经济发展水平提高的状态。

5 结束语

当前我国大部分地区依靠过度消耗自然资源来维持当前社会经济发展已成为普遍现象。吉林省城市化进程落后、经济发展缓慢、人口流失严重,发展面临巨大挑战,当前情况亟需解决。结合本文的研究结果,吉林省在今后生态文明建设过程中,可以参考以下方面。

一是合理开发利用吉林省的土地。要做好后备资源储存,对未利用土地和受破坏土地进行整治;对闲置土地和粗放利用土地进行集约利用减少浪费;做好严格城市规划,合理利用城市用地,缓解生态压力。

二是强化节约观念,引导绿色消费。提倡绿色低碳的生活方式能很大程度减少生物资源过度消耗。政府要大力倡导可持续发展观念,引导居民养成节约低碳的生活习惯。

本研究中受数据限制,没有计算吉林省空间生态足迹,也并未对生态足迹数据进行进一步的计算和完善,将在后续研究中进行改进和探索。