论专利间接侵权规则的移植

2021-08-17林威

林威

摘 要:我国对于是否应当移植专利间接侵权制度一直存在争议,目前主流意见是认为这一制度并不必要。从历史起源来看,专利间接侵权完全是利益平衡的产物,其一方面明确将专利权的保护范围扩张到专用品上;另一方面将那些非专用品型的专利侵权责任限制于积极引诱的情形。传统大陆法系国家由于其历史传统,无法针对专利间接侵权行为提供充分的救济,因而,其基于专利权保护的角度另行建立了专利间接侵权制度。而我国存在自身的特殊性,当前的共同侵权理论可以规制相应的专利间接侵权行为,无需照搬他国之经验。实际上,问题在于这一共同侵权理论造成了非专用品型侵权情形下的侵权责任的泛化以及司法实践“分裂”的做法。因此,我们应当基于权利限制的视角移植具体的间接侵权规则,并在《专利法》中明确规定相应的条款。

关键词:间接侵权;专利;共同侵权;专用品;权利限制

中图分类号:D 923.42 文献标志码:A 文章编号:2096-9783(2021)01-0053-10

引 言

在历次《专利法》修订过程中,移植专利间接侵权制度的必要性一直颇具争议。在目前尚未完成的第四次《专利法》修改中,间接侵权制度亦引发了重大讨论。2015年12月,基于“加大专利保护力度”的立法目的,国家知识产权局报请国务院审议的《中华人民共和国专利法修订草案(送审稿)》第62条设置了间接侵权条款1。不过,2019年1月,全国人大常委会在其发布的《中华人民共和国专利法(修正案草案)》中将这一条款删除,相关条文未能进入进一步的审议程序。可见,虽然我国一直存在“引进间接侵权制度以加强专利权保护”的呼声,但是反对意见仍然是主流。

值得注意的是,随着时间的发展,反对理由也随之变化。一开始反对理由集中于对加强专利保护的负面效应之担忧。比如在早期专利法修改的讨论中,一些学者以“TRIPs协定中没有关于专利间接侵权”为由,主张我国不应规定间接侵权,以免超出TRIPs协定的保护标准 [1]。2008年,在《专利法》第三次修改过程中,国家知识产权局对修改草案不设间接侵权条款原因作出了系统的说明,其重述了设立间接侵权制度对公共利益的潜在负面影响,但却认为有关间接侵权的行为可以依据《民法通则》有关共同侵权的规定获得相应救济[2]。换言之,立法者一方面担心通过间接侵权条款提高专利保护标准容易损害公共利益,另一方面却明确指出共同侵权的规定已经能够达到间接侵权制度下的保护标准。这一矛盾的表述标志着分水岭的出现,由此,“损害公共利益”这一理由开始逐渐淡出视野,而“间接侵权可由共同侵权替代”之理由崛起。同时,一些司法实务界的人士也开始认为现有法律框架足以解决专利间接侵权问题 [3]。基于此,相当数量的学者纷纷认为我国无需建立间接侵权制度。

在当前的背景下,本文就专利间接侵权的移植问题进行研究。通过研究间接侵权的历史渊源,明确间接侵权实乃利益平衡产物,其既有加强专利保护的一面,同样也有限制专利权的一面。另外,也研究了大陆法系国家建立独立的间接侵权制度的原因,认为我国并不存在相应的问题,从加强专利保护的视角下,另行引入间接侵权制度并无必要,共同侵权理论的确能解决这一问题。关键问题在于,共同侵权理论忽视了对专利权的限制方面,存在泛化侵权责任的风险,而司法实践对其强行限制又无相应依据。最后,笔者总结认为应当移植间接侵权背后的具体规则,并对此进行了构思。

一、专利间接侵权的剖析—历史维度

一些学者对专利间接侵权制度进行了总结,这些总结普遍强调这一制度对专利权的扩张保护,比如日本学者纹谷暢男先生曾精辟地阐释了间接侵权制度的意义,即“为防城堡陷落而禁填护城河” [4]。我国的一些学者也指出“间接侵权的中心理念在于防止他人从权利人所控制的核心市场中攫取实质性的利益[5]”、“间接侵权既在实体上防止侵权人通过借助全面覆盖原则规避侵权来侵蚀专利权人的垄断利益,同时,在程序也上大大节约了专利权人的维权成本。”[6]当然笔者并不否认这些观点,但是本文所要强调的是这一观点仅仅是专利间接侵权的一个方面。为了超出“盲人摸象”的路径,本文全面梳理了专利间接侵权的形成历史,意图全面揭示这一规则。

(一)专利间接侵权的起源

由于专利间接侵权规则形成于美国司法实践,在1871年的“Wallace v. Holmes”案中,美国法院开始探索间接侵权规则,并在个案中突破全面覆盖原则。该案案情概要如下:“专利产品是一个煤油灯,权利要求显示这种煤油灯由灯头和灯罩组成。被告虽然并未生产、销售灯罩,但其销售的灯头正是该专利产品的组成部件。消费者从被告处购买该灯头后,再从其他来源购买灯罩组合使用。”原告起诉被告,主张其构成专利侵权,而被告基于全面覆盖原则进行抗辩。

美国康涅狄格州地区巡回法院对全面覆盖原则进行了重新诠释,其认为:“以往采用全面覆盖原则进行抗辩的情况是指产品仅包含涉案专利的一部分技术特征,但其本身具有独立于剩余技术特征的用途,并且该产品实际上仅为该独立的用途而设计,并不是用来和剩余技术特征进行协同作用”2。法院进一步指出,在该案中涉案产品虽然未包含专利的所有技术特征,但是其制造和销售的明确目的是和剩余技术特征相结合,并且在没有剩余技术特征的情况下是无实际用途的。因此,法院认为,“本案完全不同之处在于,在这种情况下,制造和销售此产品的行为人在明知的情况下故意地实施了侵权行为的其中一部分。此种参与的行为乃成立侵权之原因。”3

法院还对这种“共同侵权”做出了充分论证,即:“如果被告为了生产、销售和使用专利产品的目的,在与第三方实际协同(in actual concert)中,同意制造灯头,而第三方制造灯罩,在这样的协同中,他们实际上均制造和销售了灯头和灯罩,在没有另一方的情况下,这些单独的灯头和灯罩都是完全无用的,每个单独的灯头和灯罩都是准备并且实际上组合使用,毋庸置疑,他们必须被视为共同侵权人。”4法院还认为此时将侵权的认定限于全面覆盖原则将导致专利毫无价值,在这种情况下,所有的人都是侵权行为人,其基于共同的意图侵犯专利,并且通过他们的协同行动实际上也产生了这一结果。法院同样对于构成实际协同的原因做出了解释,即“与他人的实际协同是从案件的性质以及被告为使这些灯头投入使用所做出的努力而做出的一个具体的推断。被告也许没有预先安排任何特定的人供应灯罩以和灯头组合使用,但他们所做的每一次销售都是提议买方这样去做,买方的购买行为都是表示对被告的提议之同意。因此,被告是整个侵权行为的积极当事方,其为侵权之目的进行制造和销售。”5

由此可见,间接侵权产生的目的在于在特定情形下对全面覆盖原则进行突破。相关学者认为美国法院为了实现这种突破援引了民法上的共同侵权原理 [7]。但值得注意的是,虽然名义上均为“共同侵权”,但是普通法系中的共同侵权理论与大陆法系存在区别。总而言之,普通法系中共同侵权行为的涵盖范围要比传统大陆法系的共同侵权行为要更为宽泛6。并且,该案中的共同侵权行为的特殊性在于其实际上是根据被售产品的性质和用途,推定的行为人的主观状态和实际协同行为。这一案例最终为间接侵权中的帮助侵权标准奠定了根基。

帮助侵权标准的确立解决了专用品型侵权的问题,非专用品型侵权的问题在司法实践中很快也开始出现。在“Wallace v. Holmes”案后不久,美国司法实践在案例中开始触及引诱侵权的标准。1878年,在“BOWKER v. DOWS”案中,专利产品为一种含有浆液和矿物质的饮料,该饮料还包含少量的皂甙发泡剂。被告准备将这种发泡剂销售给制造专利产品的经营者,并为此用途进行了广告宣传。与“Wallace v. Holmes”案不同之处在于这种发泡剂显然有其他的用途,而涉案专利的核心发明点在于首次将这种发泡剂用于饮料。美国麻省巡回法院指出:“虽然生产和销售皂甙发泡剂而没有其他行为时,不构成侵权,但是我们认为,法律并未规定将那些实际制造专利产品的人视为唯一负有责任的人,更不应该以此为由免除因明确和公开的侵权目的而制作和出售发泡剂的责任。”7司法实践首次明确,即便行为人未提供专用品,也可以基于其积极的引诱行为承担专利侵权的责任。

值得注意的是,此时美国司法实践中并未明确提出引诱侵权的概念,专用品型侵权和非专用品型侵权的情形均被称为帮助侵权。这种未在概念上进行区分的现象为后期间接侵权责任的泛化埋下了伏笔。

(二)专利间接侵权责任的泛化与“反噬”

随着间接侵权在司法实践中的确立,一些专利权人意识到间接侵权责任可以用来帮助其实现专利产品与非专利产品的搭售,其便通过合同的形式仅仅许可在与非专利产品捆绑的前提下对专利产品的销售和使用 [8]。这些专利权人主张违反捆绑销售合同义务的行为超出了专利许可范围,属于未经许可销售或者使用专利产品,构成专利侵权,而提供被搭售的非专利产品的经营者则构成间接侵权。例如在“Heaton-Peninsular Button-Fastener Co.v. Eureka Specialty Co”8案中,原告拥有一项专利,该专利产品为一种使用紧固件将扣子系在鞋子上的机器,原告通过合同禁止其客户在使用该机器时采用其他公司的紧固件。虽然紧固件本身没有专利,但是在竞争对手开始制造和销售前述紧固件时,原告起诉其间接侵权。

如前所述,此时美国司法实践将提供通用品的情形也置于帮助侵权的概念之下,专利权人追究那些提供通用品的第三方的间接侵权责任不存在任何障碍。因而,专利权人的这种策略得到了美国法院的支持,法院甚至很愿意支持间接侵权的主张 [9]。1912年,在“Henry v. A.B.DickCo.”案,美国联邦最高法院更是认可了专利权人的这种策略。在该案中,美国联邦最高法院的大法官Lurton直接指出,构成帮助侵权的产品,不仅包括只用于實施该专利技术、除此之外别无他用的产品,还包括那些具有其他商业用途的产品 [7]。

随着自由主义在美国逐渐失去影响力,美国司法实践界的政策导向开始发生变化。美国联邦最高法院很快便一改先前态度,其在“MOTION PICTURE PATENTS COMPANY V. UNIVERSAL FILM MANUFACTURING COMPANY”案中拒绝将专利的保护范围扩张到法律授权的范围之外,其指出这种试图扩张专利保护范围的合同条款在专利侵权诉讼中不具有执行力 [10]。进入上个世纪三十年代后,长期以来积累的自由主义的“恶果”开始爆发,经济萧条的时代降临,公众对垄断权比较敌视,而作为垄断的专利权也开始受到冲击。比如在1931年的“Carbice Corp.of America v. American Patents Development Corp.”案中,美国联邦最高法院便拒绝将一种运输包装专利的保护范围扩张到被运输的干冰产品9。

在这种背景下,上述对专利权进行限制的做法在司法裁判中迅速扩张。在1942年,美国联邦最高法院在“Morton Salt Co. v. G. S. Suppiger Co.”案中,开始采用“专利滥用”的概念对专利权人的这种捆绑策略进行打击10。凡是超出权利要求范围主张专利权的行为均被视为“专利滥用”。由此开始,间接侵权理论的合法性不可避免地受到波及。两年之后,“在Mercoid Corp. v.Mid-Continent Investment Co.”11案中,尽管被控的侵权产品作为室内供暖系统(专利产品)的一部分,且无其他用途,其与“Wallace v. Holmes”案的情况实质相同,但美国联邦最高法院仍然认为专利权人通过要求竞争对手对销售零部件的行为承担间接侵权责任构成“专利滥用”。至此,这种“专利滥用”理论基本上挖空了间接侵权规则。

(三)间接侵权的正式确立

毫无疑问,间接侵权的覆灭又会导致新的利益失衡,专利权人难以获得充分的救济。美国专利律师协会对此极为不满,其通过各种游说活动最终于1952年通过国会实现了间接侵权的成文法化 [7]。

美国《专利法(1952)》第271(b、c)条明确规定了引诱侵权和帮助侵权。帮助侵权之标准以“Wallace v. Holmes”案为蓝本,其将帮助侵权限于提供专用品的情形。参议院的立法报告指出:“一个人制造一种构成专利机器核心部件的特殊装置,并基于完成这一专利机器的(具体或暗示)指引,向他人销售这一装置,这种行为显然是在侵占这一专利的利益。…近几年来,法院的一些判决对帮助侵权产生了相当大的疑虑和混淆。本法的目的在于以立法的形式确认帮助侵权规则,并且消除这一疑虑和困惑。”12故,其第271条(d)项规定任何专利权人不能因实施了下列行为而被拒绝救济、被视为滥用亦或非法扩大专利权:(1)从他人实施的行为中获得收入,因为这些行为如果未经许可将构成对帮助侵权;(2)许可或授权他人实施的行为,这些行为如果未经他的同意而实施,将构成对专利的帮助侵权;(3)针对侵权行为或者帮助侵权行为采取专利维权行动寻求强制执行其专利权以防止侵权。

引诱侵权之标准则以“BOWKER V. DOWS”案为基础,其要求行为人有积极的行为以及促使侵权发生的主观意图。自此,引诱侵权开始成为一项独立的概念,与帮助侵权共同构成了当前的间接侵权。

综上可见,历史上的间接侵权完全是利益平衡的产物,一方面明确将专利权的保护范围扩张到仅具有实施专利技术目的专用品上;另一方面,也吸取了“专利滥用”的历史教训,将那些非专用品型的专利侵权责任限制于积极引诱的情形,排除了那些提供通用品的第三方基于一般过错而承担侵权责任的可能性。因而,它不仅仅有扩张专利保护的一面,同时还有权利限制的一面。

二、传统逻辑之反思——专利权的保护视角

我国民事法律制度整体上属于大陆法系,一些学者常常以一些传统大陆法系国家对专利间接侵权制度的移植历史为例,从加强专利保护的方面强调移植的必要性。故而,本节先从加强专利保护的角度,明确是否可以照搬大陆法系国家的经验。

(一)传统大陆法系移植间接侵权制度的原因

早期,大陆法系国家普遍采用共同侵权理论处理间接侵权问题 [11]。在传统的大陆法系中,共同侵权理论的核心在于就损害结果承担连带赔偿责任。王泽鉴老师认为,“此与刑法不同,该刑法处罚教唆犯,系重于其抽象危险,而民事责任重在实害,须有损害,始能成立侵权责任。”[12]显然,在这种共同侵权理论之下,要求所谓“间接侵权人”停止侵害并无充实的依据。更何况,在传统大陆法系中,停止侵害系针对权利的直接侵害而设,而教唆、帮助侵权人的行为并不直接指向被害人的权利 [11]。同样,传统大陆法系一般将停止侵害作为物权请求权的一种,其强调恢复权利人对标的物圆满支配。而其民法理论认为教唆、帮助实施侵害行为的人依附于直接侵权行为,对直接侵权行为的制止即能达到回复权利完满状态的要求,权利人便已经获得充分的救济 [11]。

同时,在大陆法系的传统理论中,共同侵权之“共同”系指共同的意思联络 [13]。这一意思联络的要求导致很多“间接侵权人”难以满足共同侵权的主观要件。具言之:对于“间接侵权”中的引诱侵权情形,由于存在引诱人的积极行为,满足意思联络的要求尚无困难;而对于“间接侵权”中的帮助侵权情形,这种主观要求便难以满足。比如在德国建立间接侵权制度以前,德国法院曾经处理过相关纠纷,但当时适用的是民法典共同侵权规则中的辅助侵权之规定 [14]。由于在实践中难以证明辅助人的主观故意,导致无法适用民法典上的规定来追究侵权责任 [15]。

在实践中,绝大多数的专利间接侵权是以向公众提供实施专利所需要的原料或零部件形式出现,在零部件的供应商与专利最终实施人之间并不存在意思联络 [16]。此时,要求专利权人针对众多的终端消费者发起诉讼,主张停止侵权,并不现实。而恰恰是供应商对侵权的实际发生起到实质性作用。不过,在传统的大陆法系侵权法体系下,对那些供应商难以主张停止侵权,而要求其承担损害赔偿的责任亦存在很大的难度。

基于上述原因,大陆法系国家不仅仅是在规则层面的移植——侵权认定要求的放宽,更是在原有的共同侵权体系之外引入了一套单独的间接侵权制度,以实现对“间接侵权行为”的直接规制——赋予停止侵权的救济。

(二)我国民事理论和实践的特殊性

我国《侵权责任法》与传统大陆法系侵权法的明显区别之一,在于其不局限于基于侵权行为产生的损害赔偿关系,“停止侵害”也同属侵权责任的承担方式之一 [11]。由于教唆人和帮助人亦被视为侵权行为人[11],故而对于“专利间接侵权人”追究停止侵害的侵权责任并不存在任何法律上的障碍。李扬教授认为:“在我国共同侵权理论的支配下,加上……以民事责任为中心……的规定,使得司法机关得以根据共同侵权理论追究工具提供者的责任,并几乎无一例外判决场所提供者承担… …停止侵害责任。”[17]

在另一方面,随着技术的发展和大工业的兴起,人为制造的社会危险因素大大增多,人类逐渐进入现代风险社会。而现代民法以权利为本位,将受害人的利益置于优先的地位 [18]。故而,在后来的发展中,大陆法系的国家基于充分并且及时弥补受害人的损害之目的,在司法實践中逐渐放宽共同侵权主观要件方面的要求。我国民事司法实践直接承继这一最近发展,素来以共同过错(包括共同过失)作为确定共同侵权行为的标准 [18]。很多学者亦认为共同侵权的判断不应该局限于行为人之间的意思联络,共同过失也可以构成共同侵权 [19-20]。可见,与传统大陆法系的共同侵权理论不同,我国的共同侵权理论并未将行为人之间的意思联络作为不可或缺的要件。

一些知识产权领域的学者也意识到此点。比如熊文聪教授指出:“专利间接侵权的两种情形都对行为人的主观过错具有一定的要求,可以统一在民法共同侵权的理论之下,即被告帮助他人实施侵权的意图既可从其销售缺乏实质非侵权用途的专利关键组件中得出,也可从其通过广告或其他方式积极引诱购买者实施侵权的行为中得出。”[7]笔者也研究了专利侵权司法实践的观点,发现这一观点在司法实践对“被控专用品”的处理中也有所体现。

1.司法实践的探索时期

我国对专利间接侵权问题的探索始于1993年的“电弧炉”案。山西省高级人民法院在该案中指出:“被上诉人阳泉电子设备二厂受太原电子系统工程公司的委托,加工生产了该专利产品的专用部件激磁线圈,客观上也构成了对上诉人专利的共同间接侵权。二被上诉人应共同承担侵权的赔偿责任。但阳泉电子设备二厂主观上不具有侵犯上诉人专利的明显故意,应减轻其责任。”13在该案中,法院认可侵权人不存在“明显故意”,其强调客观上构成侵权,并未恪守“意思联络”之理论。由此,我国在司法实践中开始对提供专用品的第三方追究侵权责任。

2005年12月15日,广西壮族自治区高级人民法院在广州金鹏实业有限公司与佛山市南海区罗村联和联兴轻钢龙骨厂一案二审民事判决书中指出:“上诉人江流添、联兴厂通过生产、销售行为提供给他人的产品主龙骨是专门用于实施被上诉人发明专利的关键部件,而上诉人联兴厂作为生产同类产品的企业、江流添作为个体工商户南宁市联广煌装饰材料经营部的业主,可以认定是知道或应当知道主龙骨只能用于实施金鹏公司ZL97116088.0自接式轻钢龙骨发明专利。”14在该案中,法院对于提供专用品的行为人追究了侵权责任,尽管其对行为人的主观方面也做出了要求,但是该主观方面的认定是依据处于同一行业进行推定的。不过,由于专利权人和“间接侵权人”之间往往处于同一行业,通过判断是否处于同一行业来推定主观,实际上会导致对主观方面的要求并无实际限定意义。

2006年12月15日,西安市中级人民法院在广州金鹏公司诉被告杨士英侵犯ZL97116088.0“自接式轻钢龙骨”发明专利权纠纷案中指出,“杨士英在接到金鹏公司的函件及专利文献资料后,其应当知道金鹏公司对其出售的产品有专利权存在并且有效,亦应知道其产品的购买者没有获得实施该专利的许可。但杨士英仍在销售主、副龙骨,且其销售该产品是用于实施金鹏公司‘自接式轻钢龙骨发明专利的关键部件,亦就是说杨士英销售主、副龙骨必须与吊杆配合使用才能构成独立的产品,实现产品的功能。”15可以看出,在该案中,虽然法院对侵权人的主观方面做出了“知悉”的要求,但权利人的一纸通知便轻易的满足了这一主观要求。

当然,值得注意的是,广东地区的法院曾存在一定的坚持全面覆盖原则的倾向。广东地区的相关学者和司法实践界人士也认为应当以“全面覆盖原则”为中心 [3]。2005年到2006年间,广州市中级人民法院在广州金鹏实业有限公司以“自接式轻钢龙骨”发明专利起诉的系列案件中指出,“原告即使能够证明被控侵权产品只适用于与副龙骨卡接使用,原告目前的证据也不能证明被告销售的被控侵权产品全面覆盖了原告专利的所有必要技术特征,……原告指控被告侵权的主张不能成立。”16不过,在上述案例中,广州金鹏实业有限公司提起了上诉,广东省高级人民法院进行调解结案,在调解书中,被告方均承认侵权,并支付了补偿17。

2.司法实践的明确时期

2016年3月21日,最高人民法院出台了《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解釋(二)》,其采用法律解释的方法将“间接侵权”的相关情形解释为《侵权责任法》第九条的共同侵权的一种类型,从此全国范围内对于相关问题有了统一的标准。笔者对该司法解释出台后的相关裁判文书进行了检索18,经过一一甄别,筛选出了24份就间接侵权情形作出认定的裁判文书。在前述裁判文书中,认定构成侵权的裁判文书有11份,认定不构成侵权的裁判文书有13份。

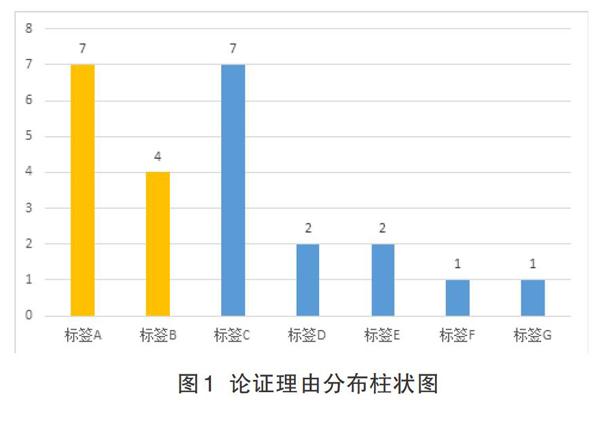

在认定构成侵权的案例中,有7份裁判文书认定产品为专用品,但是未对行为人主观进行认定或者论述(标签A),有4份裁判文书认定产品为专用品,同时行为人主观上明知(标签B)。在认定不构成侵权的案例中,有7份裁判文书的理由为产品并非专用品(标签C),2份裁判文书的理由为产品并非专用品并且无证据证明存在直接侵权行为(标签D),2份裁判文书理由为没有证据证明存在直接侵权行为(标签E),1份裁判文书理由为没有直接侵权的实施人(标签F)19,1份裁判文书的理由为无证据证明存在直接侵权行为、没有提供产品的行为、因产品非专用品即使提供主观上也不存在明知(标签G),具体如图1所示。

由此可见,产品是否为专用品对间接侵权的成立具有决定性作用,如果产品并非专用品,即标签C、标签D和标签G,则一定不构成侵权。

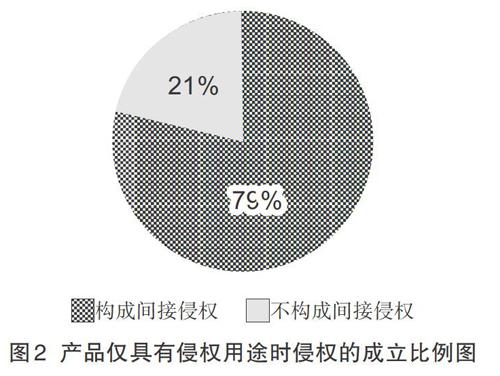

而产品为专用品的情形,即标签A(7)、标签B(4)、标签E(2)和标签F(1),共计14例。其中,构成侵权的案例为标签A和标签B,共11例,不构成侵权的案例为标签E和标签F,共3例,具体如图2所示。

从上图可以看出,在专用品的情况下,构成侵权可能性占到近80%,而认为不构成侵权的案例均不是因为行为人不满足主观条件,而是因认为无证据证明存在直接侵权行为(2例)以及无直接实施人(1例)的情况。

由此可见,司法实践仅在“间接侵权独立性”问题上存在争议,其在主观要件上并无争议,并未不恪守传统民法理论的“意思联络”标准。

(三)传统逻辑并不适用

总结来看,我国民事法律制度整体上属于大陆法系,但我们并未照搬传统大陆法系的理论,其有自身的特色。目前,即便我国并未在立法上确立间接侵权,但是从专利权保护的角度来看,其并未对我国有任何影响。从加强专利保护的角度来看,当前的共同侵权理论已经完全能给权利人充分的救济。

因而,在讨论间接侵权规则的必要性时,我们切不可照搬传统大陆法系的移植逻辑,更不可仿效大陆法系另行建立独立的间接侵权制度的做法。不过,笔者认为在规则层面确有移植的必要性,但是移植的原因应在于对权利的限制。

三、规则层面移植的必要性—权利限制的视角

得于斯者毁于斯,当前的民法理论不再强调“意思联络”,行为人在一般的过错情形下亦能满足共同侵权的条件,而问题恰恰在于,在非提供专用品的情形下,这种理论的适用将会导致侵权责任的泛化。如前所述,由于对“专利滥用”的历史性反思,美国通过间接侵权规则将非专用品型的专利侵权责任限于积极引诱的情形。而我国并无间接侵权规则,共同侵权理论的适用将导致在侵权认定上存在责任泛化的风险。目前,这一风险已经集中地体现在网络侵权领域。

(一)网络侵权责任的泛化

2015年8月12日,在威海嘉易烤生活家电有限公司与永康市金仕德工贸有限公司、浙江天猫网络有限公司侵害发明专利权纠纷一审民事判决书中,浙江省金华市中级人民法院指出,“被告天猫公司对涉案产品进行下架及删除链接的处理,是在原告向本院起诉之后,显然被告天猫公司的行为并未尽到合理的审查义务,也未采取必要的措施防止损害扩大,应当对损害扩大的部分与被告金仕德公司承担连带责任。”20在二审程序中,浙江省高级人民法院同样维持了这一认定21。这是我国首次对提供通用服务的电商平台追究专利间接侵权责任。随后,该案被最高人民法院收录为指导性案例。2016年11月24日,在深圳摩炫科技有限公司、浙江淘宝网络有限公司与肇庆市衡艺实业有限公司侵害发明专利权纠纷二审民事判决书,广东省高级人民法院也同样指出,“淘宝公司……未履行诸如删除、屏蔽、断开链接以及将衡艺公司律师函转送摩炫公司等义务,客观上为摩炫公司本案侵权行为提供了帮助,致使损失进一步扩大。因此,淘宝公司应当就衡艺公司损害的扩大部分与摩炫公司承担共同侵权的法律责任。”22这些案例的问题在于,从案件的实际情况来看,电商平台并非专用品的提供方,主观上也难以符合积极引诱的条件。

当然,相当一部分的学者从“通知—删除”规则的适用角度对此进行了批判,其认为:(1)比较法未曾将“通知—删除”规则适用于专利领域[21];(2)电商平台缺乏专业的知识和判断能力,难以通过一纸通知证明其主观上明知或者应知直接侵权行为[22-23]。这些反对理由看似有理,但忽视了专利间接侵权要件的特殊性,导致其无针对性。事实上,在比较法上,“通知—删除”规则是发源于版权法下的一项免责规则。故而,在美国的版权案件中,网络服务商如果提出了“通知—删除”规则抗辩,法院首先需要判断网络服务商是否满足责任排除的适用条件,若满足则不必进一步讨论侵权的问题,若不满足仍然需要进一步判断是否满足间接侵权的构成要件。比如在“BMG Rights Management (US) LLC v. Cox Communications”案23中,地区法院认定被告不满足“通知—删除”规则的条件并且构成间接侵权,美国联邦第四巡回法院维持了关于“通知—删除”规则的认定,但是将间接侵权的认定撤销,并发回地区法院重审。而在商标、专利侵权案件中,法院直接按照是否构成间接侵权的思路讨论电商平台的责任24。这些案件的共同特点是在间接侵权的认定中,法院对于网络服务商违反“通知—删除”规则的情况,并不是直接认定间接侵权,而是将其作为判断主观要件的事实。比如在“Blazer v. eBay, Inc.”案中,美国法院指出,接到通知未采取措施的电商平台仍不能满足专利间接侵权的要件25。因此,所谓“比较法未曾将通知—删除规则适用于专利领域”并非准确的表述。实际上,是因为比较法上的间接侵权规则排除了电商平台基于一般过错而承担侵权责任的可能性。即便电商平台满足过错责任下的“明知和应知”要件,在非积极引诱的情形下根本不能承担间接侵權责任。

(二)司法实践的“分裂”

根据笔者的观察,这种侵权责任泛化现象目前只体现在网络侵权领域,在其他类型的专利侵权案件中,司法实践则有明显的限缩责任主体的倾向。比如在SMC株式会社、乐清市中气气动科技有限公司侵害发明专利权纠纷中,最高人民法院指出,“专利法意义上的帮助侵权行为并非泛指任何形式的帮助行为,而是特指未经专利权人许可,为生产经营目的将侵权专用品提供给他人以实施侵犯专利权的行为。本案中,倪天才提供个人银行账户用以收取公司货款,该行为并非提供侵权专用品,不能构成专利法意义上的帮助侵权行为。”26虽然这种限缩解释排除了通用品的提供方基于一般过错承担侵权责任的可能性,亦将帮助侵权限于提供专用品的情形,但这种限缩又和在那些网络侵权案例的裁判逻辑相冲突。特别是这种限缩解释又和当前共同侵权的“共同过错”理论自相矛盾。换言之,当前的共同侵权理论并没有为这种限缩提供理论依据。

综上,从专利权的限制角度来看,仅凭现有理论无法弥合司法实践中的分裂做法,间接侵权规则层面上的移植确实有必要。

四、规则层面的构建

如上文所述,在专利保护方面,我国的共同侵权理论便已经解决间接侵权的问题,因而无需在制度层面引入间接侵权制度。我们所需要借鉴的是间接侵权规则本身(侵权认定规则),即在专利法语境下通过这一规则的移植来对民法的共同侵权理论进行限缩适用。

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》虽然表面上建立了类似于美国法上的间接侵权规则,但是这一司法解释仅仅是基于专利保护的视角,明确将“间接侵权”相应情形规定为共同侵权的类型之一。因而,这一司法解释并没有实现“对民法的共同侵权理论进行限缩适用”的效果。加之司法解释的效力级别低于法律和行政法规,其无法起到排除其他法律适用的效果。

为了解决这一问题,本文认为应当在《专利法》中专门设置帮助侵权(即提供专用品型的侵权行为)和引诱侵权(积极引诱促使他人侵权的行为)的条款,并且明确专利法意义上的共同侵权行为仅限于以上两种情形。以此,方可以基于“特殊规定优于一般规定”的原则,以将原有的民法共同规则的适用限于“间接侵权行为”的情形。

同时,这一框架也能排除因“通知—删除”规则带来的侵权责任泛化之问题。由于专利法意义上的共同侵权行为仅仅限于前述两种情况,故网络服务商、电商平台的侵权责任需要最终转化到前述帮助侵权和引诱侵权的框架下进行讨论。然而,网络服务商、电商平台本身不符合专用品的条件,无法满足帮助侵权的条件,那么侵权责任的成立则完全限于网络服务商、电商平台存在积极引诱的情形。

基于此,专利法意义上的共同侵权行为虽然基于民法的共同侵权理论——“共同过错说”,但是却通过法律明文规定对这一共同侵权理论在专利侵权语境下的适用做出了限制。这有利于保障提供“非专用品”的第三方,不会因为权利人的一纸通知而被禁止相关经营活动或承担侵权责任,以免让市场主体承担不必要的“注意义务”,维护市场的正常运转。

结 语

与传统大陆法系国家不同,我国有自身的特殊性,无需依据那些国家的经验在民法的共同侵权制度之外另行引入间接侵权制度。相反,我们需要基于防止侵权责任的泛化之目的,移植具体的间接侵权规则,以限缩我国的共同侵权理论在专利侵权案件上的适用。

值得注意的是,本文的观点仅限于专利领域,笔者不认为这一观点可以扩张到著作权以及其他领域。因为,著作权的排他性弱于专利权,并且著作权还存在“合理使用”开放式抗辩,历史上也不存在典型的著作权滥用现象。在比较法上,美国联邦最高法院虽然在“Sony”案中借鉴了专利法上的“非专用品”的概念,但是在后来的“Grokster”案中,指出“索尼案并无意废除普通法下发展而来的过错责任规则。”[24]因而,笔者并无意将本文的观点扩张到其他知识产权领域。

参考文献:

[1] 吴汉东.专利间接侵权的国际立法动向与中国制度选择[J].现代法学,2020(2):30-45.

[2] 张通,刘筠筠.我国专利间接侵权规则审视与思考[J].中国发明与专利,2012(2):78-82.

[3] 杨萌,郑志柱.专利间接侵权与专利侵权判定原则[J].知识产权,2011(4):55-58.

[4] 纹谷畅男.专利法50讲[M].魏启学,译.北京:法律出版社,1984:242.

[5] 崔国斌.专利法:原理与案例(第二版)[M].北京:北京大学出版社,2016:752.

[6] 康添雄.美国专利间接侵权研究[D].重庆:西南政法大学,2006.

[7] 熊文聪.被误读的专利间接侵权规则——以美国法的变迁为线索[J].东方法学,2011(1):152-160.

[8] Adams C W.A Brief History of Indirect Liability for Patent Infringement[J].Santa Clara High Technology Law Journal,2006,22(3):369-398.

[9] Nathanial Grow.Resolving the Divided Patent Infringement Dilemma[J].University of Michigan Journal of Law Reform,2016,50(1):1-46.

[10] Feldman R.The Insufficiency of Antitrust Analysis for Patent Misuse[J].The Hastings law Journal,2004,55(2):399-450.

[11]朱冬.知識产权间接侵权中停止侵害适用的障碍及克服——以大陆法系为考察对象[J].法学家,2012(5):82-92.

[12]王泽鉴.侵权行为[M].北京:北京大学出版社,2009:365.

[13]王泽鉴.民法学说与判例研究(第1册)[M].北京:北京大学出版社,2009:47.

[14]卜元石.德国专利间接侵权制度与判决解析[J].知识产权,2018(10):89-97.

[15]范长军著.德国专利法研究[M].科学出版社,2010:115.

[16]卜元石.專利間接侵權中的民法問題與解决思路——兼論創設非從屬性幫助侵權責任的必要性[J].中国专利与商标,2018(4):24-39.

[17]李扬.日本著作权间接侵害的典型案例、学说及其评析[J].法学家,2010(6):53-57.

[18]杨立新.侵权法论(第3版)[M].北京:人民法院出版社,2005:594-597.

[19]王利明.侵权责任法研究(上卷)[M].北京:中国人民大学出版社,2018:537-538.

[20]张荣霞.共同侵权之“共同性”反思[J].学术交流,2016(11):73-78.

[21]刘文杰.《电子商务法》“通知—删除”规则之检讨[J].北京航空航天大学学报:社会科学版,2019(6):13-20.

[22]祝珺.电商平台知识产权保护问题研究[J].知识产权,2020(4):66-73.

[23]周学峰.“通知—移除”规则的应然定位与相关制度构造[J].比较法研究,2019(6):21-35.

[24]Charles Adams.Indirect Infringement From a Tort Law Perspective[J].University of Richmond Law Review. 2008(42):635-686.

Introducing Patent Indirect Infringement Rule:

From the Perspective of Limiting Patent Right

Lin Wei

(School of Law, Tsinghua University, Beijing 100084, China)

Abstract: While scholars have different views about whether China should introduce the system of patent indirect infringement, it has been recognized as the current mainstream opinion by the scholars that this system is not necessary. In history, the concept of patent indirect infringement was a consequence of balancing the competing interests, which on the one hand expanded the protection scope of patent to cover special article, on the other hand, the patent infringement liability of non-special article is limited to the situation of positive inducement. In civil law families, due to lack of sufficient remedies for indirect infringement under the traditional tort theories, many countries established independent patent indirect infringement systems to strengthen the protection of the patent. As for China, the distinctive theory of joint tort can ensure sufficient remedies for indirect infringement and thus legislature does not need to follow the approaches of civil law families. The problem, however, is that this joint tort theory has caused the generalization of indirect infringement liability of the providers of non-special article and the divisive opinions in judicial practice. Therefore, it is advisable to transplant the specific rule of patent indirect infringement in Patent Act to establish a limitation on patent rights.

Key words: indirect infringement; patent; joint tort; special article; limitation of rights