济阳坳陷上地壳速度结构与地热相关性研究

2021-08-17姚松杜金亮徐源毕栋威申金超王斌

姚松,杜金亮,徐源,毕栋威,申金超,王斌

(1.山东省地质矿产勘查开发局八〇一水文地质工程地质大队,山东 济南 250014;2.山东省地下水环境保护与修复工程技术研究中心,山东 济南 250014;3.济南市地震监测中心,山东 济南 250014)

0 引言

热源是地热系统形成的基础,前人研究表明岩浆囊余热、上地幔传导热和岩石放射性生热对地热资源的形成重要性强于机械摩擦热、化学反应热和重力分异热等次要热源[1-2]。不同类型地热田生热机制差异性较大,对于区域性地热田,数据论证表明放射性元素衰变产生的热在整个地壳中的量不够大,不足以在局部形成异常热源,断层摩擦无法为深部地热提供热源[3],沉积型盆地地热田中幔热源传导机理是勘探和可持续开发地热资源的基础条件。研究区济阳坳陷及周边地区位于华北板块东部,属东部沿海沉积盆地型地热田,其东北部为渤海湾,东临沂沭断裂带,南以鲁西隆起单斜断陷盆地为界,西靠沧县隆起。中生代以来,该地区构造活动强烈,主要受控于欧亚-印度洋板块碰撞、太平洋板块俯冲及郯庐断裂剪切等作用[4],其内部形成多个坳陷和隆起次级构造。断裂构造是中国东部沿海地热资源分布的主要控制性因素[5],地壳构造发育受应力影响[6],并衍生出NE向压扭性断裂导热,NW张性构造导水等理论[7-8],对于指导地热资源的勘查与开发应用具有重要作用。

华北地块及地块基地上发展起来的中生代前陆盆地中地幔热流占地表热流的60%以上,深部热源控制着华北热构造区的岩石圈热结构[9]。借助于钻探设备的升级,目前研究区埋深2km以浅水热型地热资源开发利用程度较高,地热研究近年来发展迅速,但深部热源传导规律研究方法欠缺,热源传导机制缺乏理论支撑。前人研究表面风干岩石试样的热导率与声波之间有较好的相关关系[10],本次研究通过搜集济阳坳陷及其周边地区天然地震震相数据,利用双差地震层析成像技术获取济阳坳陷地区上地壳三维精细速度结构。通过分析研究区上地壳三维速度结构特征,了解济阳坳陷地区地壳介质性质。通过对坳陷及其周边不同地热田地温场数据的相关性分析,阐述研究区不同次级构造单元的地壳性质与热源传导规律的相关性,探索可能存在高温岩体的区域。

1 地质概况

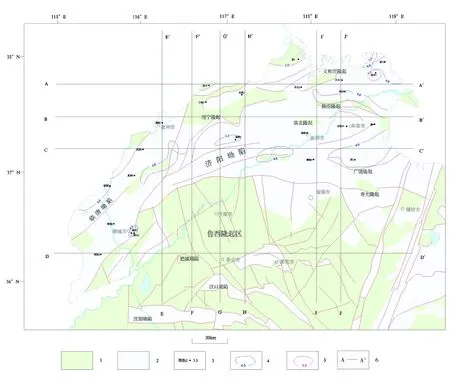

济阳坳陷是叠置在华北克拉通基底之上的中、新生代断陷盆地(图1),本次研究深度为上地壳0~20km范围内。主要发育地层由老至新为:太古宇泰山岩群,根据钻孔数据,埋深变化较大、厚度不一,局部潜山凸起区埋藏较浅;海进海退形成的下古生界寒武-奥陶纪碳酸盐岩,钻孔数据显示在研究区断裂下盘分布范围较广,面积较小,厚度变化大,多形成水热型潜山凸起地热田;海陆交互相和陆棚相、河流碎屑岩相为特征的上古生界石炭系和二叠系,由陆上湖沼含煤碎屑岩及河流相红色碎屑岩组成的中生界侏罗系和白垩系,与新生界古近系在凹陷区分布广泛,其裂隙发育处是水热型地热资源主要热储层之一;新近系与第四系广泛分布,厚度一般超过1000m,厚层、热导率低的沉积盖层,是赋存地热资源的沉积盆地所需的必要条件[11],特别是沉积岩热导率普遍较低,是区域地热田的良好盖层。

1—凹陷区;2—隆起区;3—断裂构造图1 研究区大地构造略图

济阳坳陷位于华北板块东部,大地构造上属华北坳陷区的次级构造单元。济阳坳陷是一个在华北古生界基底上发育的中、新生代断陷盆地,历经印支运动、燕山运动及喜马拉雅运动的多期次构造运动,发育了复杂的断层系统[12]。主要由东营凹陷、惠民凹陷、沾化-车镇凹陷等次级凹陷和埕-宁凸起4个Ⅳ级构造单元构成。坳陷内断裂构造经多级构造运动叠加,整体上西部以NE向正断层控制单元格局,向东单元边界渐变为近EW向正断层,NW向构造主要分布于与鲁西隆起界限附近,对坳陷区东部产生影响。另外在控制性构造之间存在少量平移断层、逆冲断层和褶皱构造。

2 方法与数据

2.1 方法

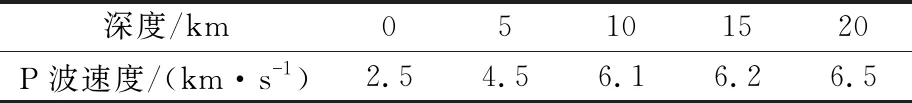

双差地震层析成像方法[13-14]是将双差地震定位和传统走时层析成像技术结合起来,利用地震波的绝对到时数据和高精度相对到时数据,约束震源位置,减小了地震对到台站的路径异常效应产生的影响和反演结果对速度模型的依赖性,可获得精确度较高的地震重定位和三维速度结构结果[15]近年来广泛用于地壳速度结构研究[16]。参考宋向辉等[17]对济阳坳陷的人工地震测深剖面研究成果,建立初始P波速度模型(表1)。采用阻尼最小二乘法(LSQR)求解计算。

表1 研究区初始P波速度结构表

在反演计算前,进行可靠性测试选取参数,平面上以0.2°,0.3°和0.4°为间隔进行了测试。并将三维网格节点赋予正负相间的幅值为5%的扰动。结果各网格间距的检测板测试结果在0km和25km深度上恢复效果较差,5~20km深度处的回复效果较好。其中0.4°的网格间距恢复效果最好。本次研究确定平面间隔0.4°垂直间隔5km。为保证反演结果的稳定性,通过分析数据方差和模型方差的折中曲线,对阻尼因子和光滑权重进行权衡分析[18]。确定反演计算的光滑权重为30,阻尼因子为150(图2)。

图2 光滑权重(a)和阻尼因子(b)的折中曲线

2.2 数据

本次研究利用研究区及周边111个固定地震台站监测的ML0.5级以上的天然地震的P波震相数据,选取时间为2010年1—7月。以下属条件为依据对数据进行筛选:(1)每个地震至少被5个地震台站记录到P波信息;(2)P波的震中距小于140km;(3)走时曲线中,震相离散度小。最终,筛取了1523个地震16131个P波数据。其中研究区外围射线分布较密集,济阳坳陷主体区的射线较稀疏,这主要受地震活动区域影响,选取时间段发震主要在研究区西北、北侧海域及东部区域;而济阳坳陷主体区及南侧鲁西隆起区域的地震活动频率低且分布分散。

3 结果与讨论

3.1 重定位结果

本次研究,获得了济阳坳陷及周边地区1503个ML0.5级以上地震的重定位结果。定位前的地震RMS值范围为0.001~2.152s,平均值为0.279s。经重定位后,地震RMS值范围为0~0.247s,平均值为0.095s。地震定位的精度明显提高。对重定位后位置误差分析,东西向误差范围在47.0~4594.5m,均值为479.6m,南北向误差范围在44.6~4580.4m,均值为535.2m,垂向误差范围在61.0~7517.6m,均值为957.3m。水平向的重定位精度明显高于垂向的重定位精度。

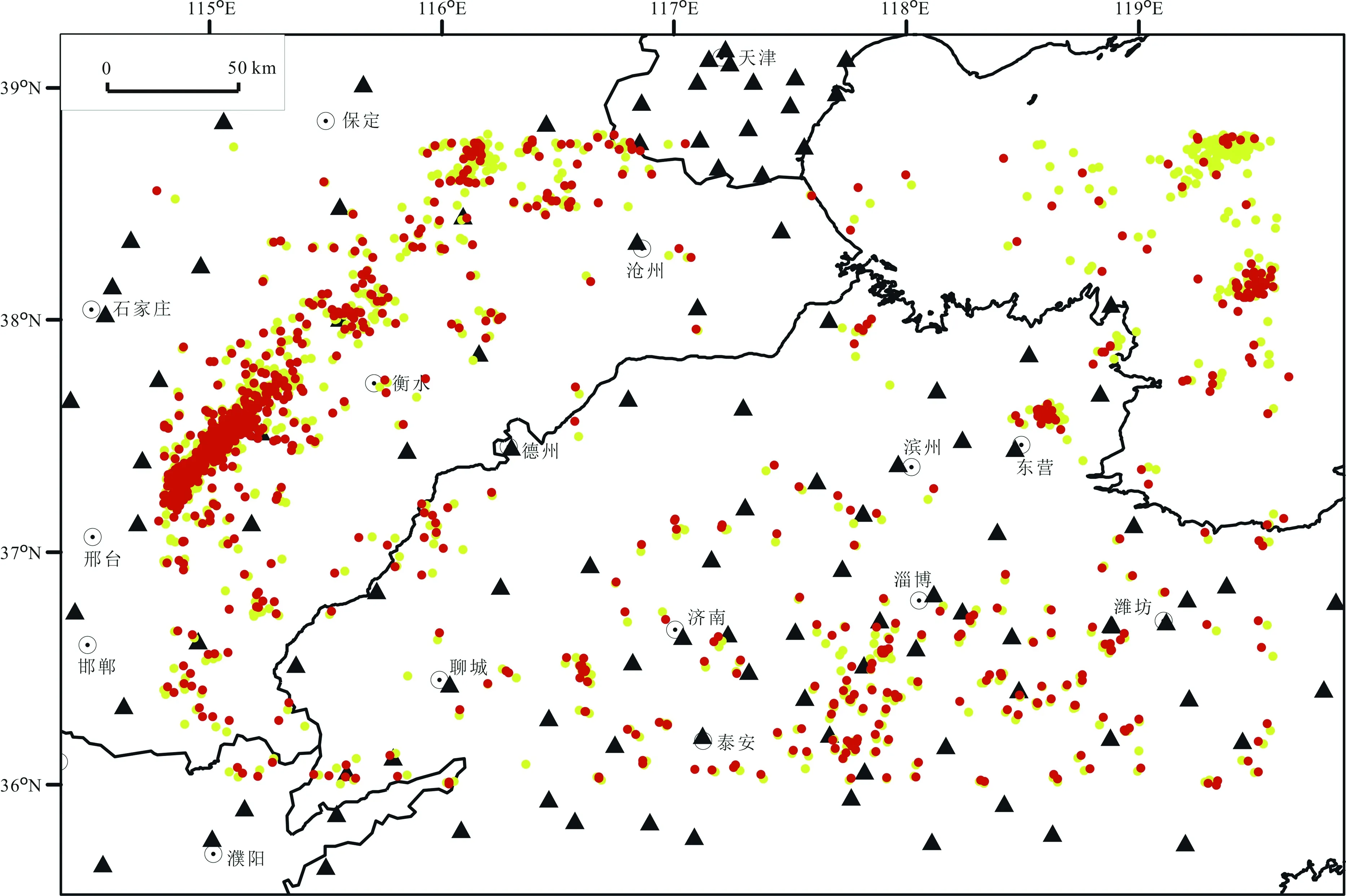

重定位前,震源深度集中在0~68km范围内,主要集中在4~20km范围内。经过重定位,可以看出地震集中分布区域的地震活动更为集中(图3、图4),震源深度分布在0.188~50.782km,主要集中在0~20km范围内。

图3 地震平面分布图(黄点表示重定位前的地震;红点表示重定位后的地震;黑色三角形表示地震台站重定位前后震源深度分布图)

图4 重定位前(a)后(b)震源深度分布图

3.2 反演结果

通过双差地震层析成像,获得了济阳坳陷及周边地区的上地壳三维速度结构。济阳坳陷区与鲁西隆起区地壳速度结构整体表现为表层低、下方高的特征。

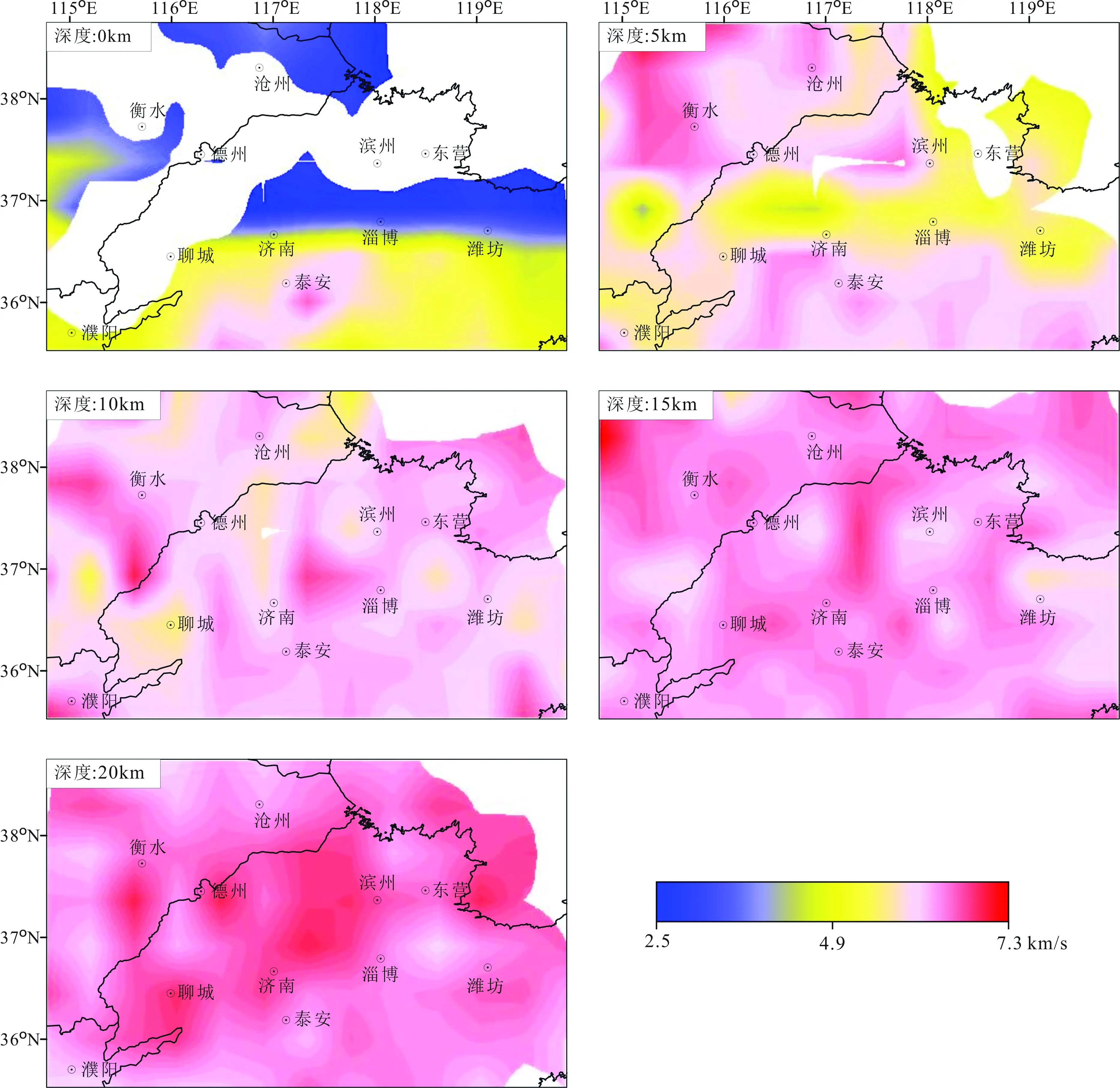

(1)研究区同埋深内波速差异性明显,齐广断裂以北坳陷区5km范围内广泛存在大规模低速层,零星存在小规模高速异常区(图5、图6)。

图5 不同深度P波速度水平剖面图

图6 P波速度垂直剖面图

(2)低速层下方在聊城市东部[19]、孤岛凸起、埕宁隆起区表现出明显的高速异常。

(3)埋深5km以下地壳的非均一性较强,在研究区东北义和庄凸起以东、陈庄凸起以北存在较大规模大厚度低速层,深度约10km。

(4)埋深5km以上,研究区范围内速度结构整体以东西向条带状展布,10km以下以南北向为主兼有高速点状异常区。

3.3 讨论

(1)济阳坳陷区内大规模低速区与沉积环境有关,根据已有钻孔数据(1)山东省地矿工程勘察院,山东省地热资源调查报告(综合),2013年。,厚度超过1000m的新生代松散沉积物有关[20],这与区域大部存在厚度超过1000m的新生代松散沉积物有关[20],岩石的矿物组成、排列规律等差异造成热导率差异极大,是造成聊考-齐广断裂西北与东南两侧5km以上增温率差异的主要因素。

(2)在厚度较大沉积松散层下方,5km以上聊城市东部、济阳商河等地表现出明显高速异常(图5),与区域重力场吻合,是典型的潜山凸起区域[21];10km以下除上述两地,在东营全区普遍速度较高(图6);区域的高速异常与地热田增温率高区范围基本一致(图7,表2),也反映出鲁西北地热坳陷区地热田热源主要为下地壳向上传导,也反映出鲁西北地热坳陷区地热田成热机制为热源由下地壳向上传导,主受控于热导率的变化。

1—凹陷区;2—隆起区;3—地热井编号及地温增温率/(℃/100m);4—增温率普通异常区;5—增温率高异常区;6—剖面线图7 速度结构与地温异常对比图

(3)在研究区10km以上,东营地区附近青城凸起、广饶凸起及寿光凸起等,以及同济阳坳陷交界的鲁西隆起北部地区下方地壳并没有表现为明显的高速异常,这与区域增温率较高相反,与同为凸起区的聊城东部、埕宁隆起及南部等地高速异常不同,区域不存在深部物质上涌,凸起构造可能与上地壳的构造抬升有关。但该类型地层热导率远大于沉积松散层,使东营市尤其是陈庄凸起以北地区成为大型地热异常区域。

(4)研究区10km以下表现出明显的南北条带状高度异常(图5),以聊考断裂及济南以北一带最为明显,以聊城南北及济南—商河一带最为明显,推断为南北向克拉通破坏过程中,深部幔物质上涌深部含铁镁幔物质上涌[22],导致速度结构高速异常,热导率高于周边地区,导致该区域增温率高于周边(图7,表2);5km以上表现出东西条带状高速异常,以齐广断裂一线明显(图6),推断受燕山晚期以后南北向主伸展方向驱动力影响[4],多组东西向共轭正断层组成的地堑构造就是较好的证明[23-24],该构造对于以沉积松散层为储层的砂岩泥岩地层易形成东西向地热单元边界,例如地堑内部利津县北宋镇地热自流探采结合孔与构造南、北部地热井水位差距极大。

表2 典型地热井数据一览表

4 结论

通过双差地震层析成像,获得了济阳坳陷及周边地区的上地壳地震重定位结果及三维速度结构(图6、图7)。通过对反演结果的分析,得到如下结论:

(1)发现济阳坳陷地区地表存在大规模的低速层。这与济阳坳陷较厚的松散沉积物有关。松散层与基底岩石热导率差异是区域增温率较高的基础。

(2)区域的高速异常与地热田增温率高区范围基本一致,鲁西北地热坳陷区地热田热源主要为下地壳向上传导,热流垂向传导主受控于热导率的变化。速度特征表现为,聊城市东部、济阳商河等潜山凸起区5km范围内表现出明显高速异常;10km以下东营全区普遍速度较高。

(3)东营地区10km以下速度普遍较高,下部热流贡献稳定,在一定深度的潜山凸起区域,易形成高温岩体。

(4)研究区克拉通破坏减薄过程中,深部幔物质沿薄弱处上涌,向上热流传导值增大;燕山晚期以来鲁中南部隆起对北部济阳坳陷地壳的拖拽拉伸是济阳坳陷地热田最直接的构造影响因素,形成的多组地堑构造是水热型沉积盆地地热田边界的重要控制因素。