“1+N”群文阅读教学范式的实施策略

2021-08-16李雪贞蒙海莎

李雪贞 蒙海莎

【摘要】本文论述语文阅读教学中实施“1+N”群文阅读范式的策略,分别以文章题材为主、以文体特征为主、以表达方式为主、以人物形象为主、以抒发情感为主构建组文范式,拓展学生的思维,提高课内阅读效率。

【关键词】“1+N”群文阅读 操作 策略

【中图分类号】G 【文献标识码】A

【文章编号】0450-9889(2021)17-0031-03

当前,语文阅读教学低效的主要原因是阅读课堂教学容量小。不少语文教师认为“教语文”就是教课文,即把一篇课文揉碎了讲,讲内容理解、讲修辞运用、重品词析句、重朗读感悟等,但这样的语文课堂教学很难达到“大量阅读”的课程标准要求。针对这一教学现状,我校开展了“1+N”群文阅读教学范式研究,探索根据不同的议题开展群文阅读教学,寻找破解阅读教学效率低、语文课堂容量少的方法。

一、“1+N”群文阅读教学范式的解读

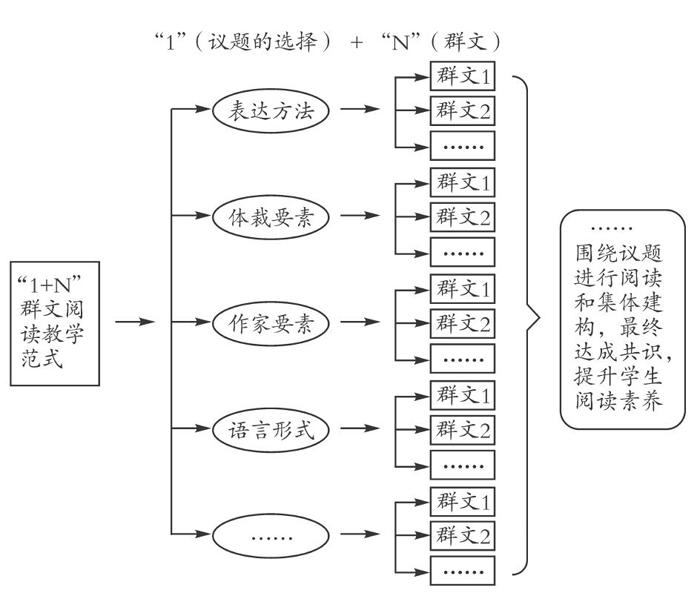

部编版语文教材倡导“大量阅读,课外阅读课内化,课外阅读课程化”。我校紧扣课标要求,开展“1+N”群文阅读教学研究,提炼出“1+N”群文阅读教学范式,这与现行教材的编写理念相吻合。在此基础上开展群文阅读教学,先要确立议题,即“1”,再围绕议题选择群文。群文不是多个文本的组合或叠加,而是根据议题将群文建立起某种联系,再通过比较群文之间的异同整合成一个阅读整体,从而建构群文阅读教学范式。具体教学范式如下图所示。

群文阅读教学范式具有开放性,“1”是在进行群文阅读教学时确定的某一个议题,议题的选择可以是多角度的,由实际教学需要和学生学情来定;“N”是围绕议题组成的若干个文本或是整本书,组群文的方式较为灵活。在阅读教学中,教师要引导学生对群文进行阅读,梳理出这些文章的异同,完成集体建构,以提升学生的阅读素养。

二、“1+N”群文阅读教学范式的实施策略

(一)以文章题材为主的组文范式

传统语文教学多采用单篇教学的形式,学生很难通过单篇文章阅读发现一类文章的表达特点和写作方法。而群文阅读教学可以填补这一空白,将题材相同或是写法相同的文章放在一起阅读,便于学生在同一阅读主题的引领之下,发现这一类文章共同的特点,并且通过阅读实践掌握写作技巧。

如部编版语文教材四年级上册第一单元的四篇课文《观潮》《走月亮》《现代诗两首》《繁星》都是写景的文章,有记叙文、诗歌、散文等,语文要素为“边读边想象画面,感受自然之美”。设计的核心问题为:这几篇文章是怎样将自然之美进行生动表达的?通过抓词品句探讨,得出要通过展开丰富的想象,运用多种修辞手法、前后对比等表达方法,写出景观的自然之美;再引入相同写景题材的文章,如《五彩池》《迷人的张家界》以及课本最后一部分自读文章的相应篇目,学生画出含有以上表达方法的句、段,通过反复品读感受景观的奇特,进一步学习、巩固这类题材文章的阅读方法和表达技巧。

又如学习第七单元第21课《出塞》《凉州词》《夏日绝句》这三首战争题材的诗词,学生先反复诵读学习诗词中的典故,了解写作背景,确立议题为“诗中故事”。教师继而引入第24课《延安,我把你追寻》,引导学生找出两篇课文写法的共同之处:诗中都有一个生动的故事,浓缩在一行行诗句中。学生可以结合写作背景,发挥想象将其中一个故事写得更加具体、生动。

以上两组群文教学分别将同一题材、同一表达特点的文章放在一起,通过“1+N”的阅读策略,让学生找到同一类文章的表达特点或规律,并通过言语实践、练笔等方式,习得各种表达方法,提高学生的习作能力。

(二)以文体特征为主的组文范式

新课标要求“教师必须正确理解、把握教材内容,创造性地使用教材”。教师在选文之前要仔细研读教材,确定科学合理的议题。有的文学作品题材相同,但语言风格不一,表达效果也不一样。围绕着文体特征这个“1”,把“N”篇文章放在一起教学,不仅有相同点,也有互补之处,让议题真正实现了“议”,使学生对某个事物或者某个概念有较全面的认知或理解,真正体现群文阅读教学的价值,落实语文新课标“创造性地使用教材、巧妙地運用文本”的理念。

如部编版语文教材三年级上册第三单元的人文主题是“有趣的童话”,语文要素是“感受童话丰富的想象”。紧扣语文要素,笔者在教学第8课《去年的树》时,引导学生读日本作家新美南吉的其他作品,如《开花的树》《白蝴蝶》《小狐狸阿权》等,感受童话丰富的想象、简单而深远的文体语言风格。接着,引入“快乐读书吧”中的名著《安徒生童话》(节选)、叶圣陶的《稻草人》(节选),体会这些文章与《去年的树》不一样的语言风格,发现童话语言的夸张、优美及丰富的想象力。

通过对比阅读,学生在有限的时间内感受到不同的环境、不同作家的语言风格。教师充分引导学生学习语言多元表达的同时,更要下功夫引导学生找到童话这一文体的特征——具有丰富的想象力,为高年段进一步学习复述神话故事、创编童话做好知识积累。教师选取国外童话故事时,要注意挑选翻译准确、不随意删减、语言生动的版本,尽可能让学生读到原汁原味的作品。

(三)以表达方法为主的组文范式

语文是一门学习语言文字运用的综合性、实践性课程。学生表达能力的提高、语文素养的提升都依靠语言表达的实践积累。只有关注语言表达的方法、进行语言表达实践,才能提高学生的语言表达能力。小学语文教材中的许多课文文质兼美,布局谋篇讲究,语言文字表达很有特色,这些写作与表达的方法值得学生学习掌握。在群文阅读教学中,教师可以将目标指向语言表达方法,选取有相同表达方法的文章组文教学,引导学生关注写作方法、语言表达方法特点,有效提高学生的阅读能力。

如部编版教材四年级下册第四单元《猫》《母鸡》《白鹅》这组课文,采用“明贬实褒”的表达方法,教师可以将学习这一表达方法作为本单元教学的重难点。在单元教学中,笔者先让学生在本组课文画出明贬实褒的句子,体会作者的喜爱之情,并说说这样写的好处;接着让学生联系生活实际,交流生活中明贬实褒的事例,与文本产生共鸣。在教学第二课时,笔者推荐学生读这类写法的文章,如丰子恺的《猫伯伯》、柏杨的《写给我们家猫咪的四封信》等,进一步感受明贬实褒的妙处;最后让学生用明贬实褒的写法,写出一种小动物的特点,表达对动物的喜爱之情。这样的群文阅读指向描写方法,将学生的注意力从课文内容的理解转移到明贬实褒的描写方法上来,这对培养学生的语感、提升学生的语文素养具有很大的促进作用。

又如第17课的《记金华的双龙洞》教学时,以游览顺序(移步换景)作为群文教学的议题。学生学会找出文中表示游览顺序的词句后,教师即可引入《颐和园》《七月的天山》进行“1+N”群文教学,引导学生找出两篇文章里描写作者游览顺序的句子。这样教学,教给学生一种学习方法:除了理解课文内容,还要关注作者是怎样写的。通过阅读多篇游记,找出表示游览顺序的词语,对比去掉这些词语后文章的表达有什么不同,从而感受其用词的准确、丰富。

在群文阅读教学中,对比是一种有效的教学策略,但语言的习得只有走向实践才得以落实。教师可以带领学生按照“移步换景”的顺序游览南宁市的著名景点,如青秀山等,并进行仿写,这就将知识的掌握推进到能力习得的层面,有效运用了“移步换景”的写法。指向“语言文字运用”、关注“表达方法”的群文阅读,真正有助于提升学生的语文核心素养。

(四)以人物形象为主的组文范式

在语文部编版教材中,有不少以人物形象作为人文主题的单元,如毛泽东、鲁迅等。采用单元整体与群文阅读相结合的教学方式,学生能从不同的文章中更客观、全面地去认识、了解这个人物。同时在阅读过程中,学生懂得整合信息并多维度地把握人物形象,还培养了阅读归纳能力和思辨能力。教材中人物形象的特点是鲜明的,通过补充相关材料,可以丰富人物形象、推动主题的传递与挖掘。如部编版语文教材四年级上册第七单元课文《为中华之崛起而读书》,其教学难点是引导学生体会周恩来总理的志向远大。以“走近周恩来”为议题,教师可以补充旧中国政府昏庸无能,中国割地赔款,外国人践踏中国土地、蹂躏中国人的相关图文资料,让学生充分地感受到“中华不振”;教师再补充关于周恩来总理的故事,让学生多角度阅读,理解少年周恩来“为中华之崛起而读书”的远大志向,使周总理的形象变得高大、丰满、立体。此时的学生与当时的周恩来年纪相仿,学生可以联系自身实际思考“读书为了什么”,能让学生与课文产生情感共鸣,激发学生树立远大的志向。

以人物形象为主题的组文教学,不仅让学生通过阅读掌握更全面、更丰富的信息,而且利用文本进行相互补充、相互解读、相互印证,也让学生更全面、更准确地把握人物形象,提高学生的阅读及思辨能力,形成良好的阅读习惯。

(五)以抒发情感为主的组文范式

清代国学大师王国维写道:“诗人对宇宙人生,须入乎其内,又须出乎其外。入乎其内,故有生气;出乎其外,故有高致。”阅读教学不能局限于文字表面,而要“入乎其中出乎其外”,通过文字去品味其情感,从而受到情感的熏陶、思想的启迪、审美的愉悦。因此,以抒发情感为议题组文教学,不能止步于对课文内容的理解,教师还应该让学生通过品味组文抒发情感的方法、精妙的语言和联系生活实际引发情感共鸣,激发学生抒发情感的意愿。

部编版语文教材五年级上册第六单元人文主题是“舔犊之情”(父母之爱),语文要素是“体会作者描写的场景、细节中蕴含的感情”。选编课文主要表现了父母之爱,如梁晓声的《慈母情深》和吴冠中的《父爱之舟》,课文题目已经告诉读者文章的内容和主题;巴德·舒尔伯格的《“精彩极了”和“糟糕透了”》,让学生对比、体会父母对爱的不同表达。学生可以通过多朗读、对比阅读每篇文章等方式,去体会父母之爱,并联系生活实际谈谈自己体会到的父母之爱。教师在教学中引导学生由课文内容拓展开去,通过阅读《爱的教育》、朱自清的《背影》等,开展“话说父母情”的语文综合性学习活动,将契合学生切身体会的话题与语文学习生活联系起来,促进了学生对“父母之爱”这一主题的深切体验。

总之,“1+N”群文阅读教学范式是一种新的阅读方式,较好地解决了传统阅读教学费时低效、课内阅读量少的问题。较之单篇阅读从头到尾线性阅读的方式,群文阅读需要阅读者围绕议题,运用提取、甄别、分析、整合等阅读方法,既有纵深的线性阅读,还需要横向对比阅读,教师可以根据教学实际所需找到课文与补充读物的结合点,整合课文教学内容、补充课外阅读读物,有效拓宽了学生的思维方式,提升其思维品质,同时提高了语文课内阅读教学的质量。

【参考文献】

[1]罗明娇.关注选材:“1+X”群文阅读教学“无米之炊”的解决之道[J].兰州教育学院学报,2018(6).

[2]王林波.指向语用,让群文阅读走向深入[J].小学教学参考,2019(13).

[3]朱建军.国外读写结合研究的历程与发展[J].江苏教育,2013(45).

【作者简介】李雪贞(1974— ),女,汉,广西梧州人,大学本科学历,高级教师,现任职于南宁市青秀区教育局教研室,从事小学语文教学与研究;蒙海莎(1981— )女,汉族,广西贵港人,高级教师,大学本科学历,南宁市民主路小学科研室副主任,主要从事课题研究、小学语文教学研究。

(責编 杨 春)