《格致书院课艺》中西方科学史问题探析

2021-08-16赵云波

赵云波 邓 婧

(山西大学 科学技术史研究所,太原 030006)

严格讲,中国学术界系统性研究西方科学史始于20世纪末,然而,国人对西方科学发展历史的关注与认识却要早很多。早在明末清初欧洲传教士在译介西学时,便顺带介绍了一些相应的西方科学史知识。在晚清西学东渐中,对西方科学史的介绍则更为系统,比如,1853年王韬(1828—1897)与艾约瑟(J.Edkins,1823—1905)合译的《格致新学提纲》被称为“第一部介绍西方科学史的著作”。[1]1859年伟烈亚力(A.Wylie,1815—1887)与王韬合译的《重学浅说》中含有不少西方力学史的内容。[2]但是,在有关西学东渐的研究中,灯光长期聚焦于“科学”身上,即主要关注科学知识与理论的传播、科学体制化及实践等内容,相形之下,围绕当时国人对西方科学史的认识而开展的研究则暗淡不少,甚至有很多内容不为人所知,不能不说是研究我国科学史学史的遗憾。《格致书院课艺》(以下简称《课艺》)因包含不少关于西方科学史的试题与作答,便成为我们了解晚清西方科学史在中国传播的难得材料。

1 《课艺》研究综述

1876年,徐寿(1818—1884)与傅兰雅(J.Fryer,1839—1928)等在上海创办格致书院(The Chinese Polytechnic Institution and Reading Room)[3-6],以“兴行格致之学”([7],516页)。1886年到1908年之间,格致书院组织发起了一场有奖征文活动——“格致书院课艺”。清朝“海关道宪”与“南北洋大臣”([7],515页)为主要出题人,出题范围为“洋务格致”([8],159页),“已入仕途,或远就幕府,以及举、贡、生、监”皆可答题[9],而后经“掌教”审阅,挑选优秀答卷(课艺)结集出版,从而形成《课艺》(1)本文选用《格致书院课艺》(上海图书馆编,上海科学文献出版社2016年版,共4册)为研究文本。此版本较为完整地收录了现存的格致书院考课内容,时间范围为1886年至1894年。。

20世纪90年代,《课艺》中所载科学知识逐渐成为学术界研究的热点,并产生了丰富的研究成果。王尔敏对《课艺》中涉及的科学知识进行分类整理,并提出格致书院对中国近代科技知识的传播发展有其先驱意义与宏伟价值([10],91页);尚智丛集中分析《课艺》中所含“中西格致异同”的论述,得出二者在研究对象、研究方法与研究成果上存在差别[11];郝秉键分析了《课艺》答题人的西学知识结构及其对中西学关系的态度[12]。亦有学者关注到《课艺》中的科学方法,如屈宝坤认为《课艺》中所载关于西方近代科学方法论的论述是目前所见明确引进西方科学方法的第一例[13];邓亮、冯立昇对《课艺》中提及的培根及《新工具》一书进行了分析与评价[14]。亦有将《课艺》与其他考课进行对比的研究,如黄勇德对《课艺》与《万国公报》中答题人关于“中西格致异同”的论述进行比较研究[15]。除此之外,一些学者探讨了《课艺》产生的影响,如沈立平提出在洋务运动背景下发生的《课艺》对维新变法、清末新政产生了一定的影响[16];刘明分析了《课艺》的传播途径以及考课制度对答题人的影响[17];本杰明·艾尔曼(B.A.Elman)指出《课艺》对于晚清科举考试改革的影响[18]。整体上讲,这些研究成果的重要性自不待言,但是其主要涉及的是《课艺》中有关西方“科学”的问题,而关于其中蕴含的“西方科学史”、“西方科学方法论”的内容则有待挖掘。

2 《课艺》中答题人对“西方科学史”的认识

正如上文提及的,《课艺》中蕴含着丰富的西方科学内容,涉及数学、物理、化学、医学、天文历算、气象、地理等方面,其中关于西方科学史的内容散见于诸多考题与答题人的回答中。通过整理与分析这些内容,对当时国人掌握西方科学史知识的范围与程度可窥一斑。

《课艺》1889年春季特课有题目云:“大学格致之说,自郑康成以下,无虑数十家,于近今西学有偶合否?西学格致,始于希腊之阿卢力士托德尔,至英人贝根出,尽变前说,其学始精。逮达文、施本思二家之书行,其学益备。能详溯其源流欤?”([19],9页)表述不足百字却为人们勾勒出了一条西方科学发展史的粗线条:以“阿卢力士托德尔(2)即亚里士多德(Aristotle,约公元前384—约前322)。——贝根(3)即弗朗西斯·培根(F.Bacon,1561—1626)。——达文(4)即查尔斯·达尔文(C.R.Darwin,1809—1882)。、施本思(5)即赫伯特·斯宾塞(H.Spencer,1820—1903)。”为主线,将“西方科学史”分为三个发展阶段。出题人高度凝练,答题人是如何破题并“详溯其源流”的呢?

答题人基本认为西方科学起源于古希腊,亚里士多德最具代表性,即“西国格致之学,以阿卢力士托德尔为称首”([19],31页),且答题人对亚里士多德的认识较丰富和客观。如王佐才(浙江定海县附生)提及“生平考究格致新理,无一种学问不经其研究,著书一百四十六种,尚存于各国大书院者一十九种。”([19],31-32页)车善呈(浙江镇海县职监)也认为“溯泰西格致之学,肇于希腊之阿卢力士托德尔,渊源至远,传述至久。”([19],95-96页)但从整个学术发展史来看,车善呈则认为“然其时物理未甚显明,见地僻陋,故其学驳杂不精”。([19],96页)而解决这一问题要到近两千年后的培根时代了,钟天纬(广东候补县丞)指出“越二千零三年(6)事实上,自亚里士多德逝世至培根出生,应不足两千年。,始有英人贝根,出而尽变其说……所著大小书数十种,内有一卷论新器,尤格致家所奉为圭臬……儒士见之,宛如漆室一灯,因之名声大著。”([19],60页)蒋同寅(江苏宝山县附生)也指出“溯西人之论格致者,始于希腊之阿卢力士托德尔,当其时所论者,大致与中国相同。迨中国乾隆时(7)培根出生时处中国明朝中后期。,英人有贝根者出,始尽翻前说。”([19],17页)特别是车善呈对应于自己对亚里士多德的“驳杂不精”的评价指出:“至明季英人贝根出,好学深思,锐志格致,卒乃尽变前说,其学始精。”([19],96页)

当然,培根在近代科学史上只是开其端,牛顿则是西方科学史上另一颗璀璨的明星,他将科学推向了新的高度。朱澄叙(江苏上海县附生)评价:“未几有名钮敦(8)即艾萨克·牛顿(I.Newton,1643—1727)。者出……而泰西好学之士,皆知讲求实益,格致之学,日增月盛。”([19],42页)同时,在答题人看来,达尔文与斯宾塞对培根学说及西方科学的发展也起到进一步的推动作用。车善呈认为“逮今达文、施本思二家,又阐发贝根未尽之蕴,旁搜远绍,探颐索隐,笔之于书,其学愈详而愈备。”([19],96页)朱澄叙同样认为“盖自二家(9)即达尔文、斯宾塞。之书行,而其学益备。”([19],43页)达尔文的重要科学著作《物种起源》,钟天纬称之“论万物分种类之根源。”([19],60页)众所周知严复(1854—1921)《天演论》名扬天下,但从《课艺》文献可见,在严译之前中国人已经知道了达尔文及其理论。斯宾塞则被人们称为“社会达尔文主义者”,对此,答题人并未谈及,但知道他的不可知论思想,例如,钟天纬就指出“其大旨将人学而确可知者,与确不可知者,晰分为二。”([19],61页)

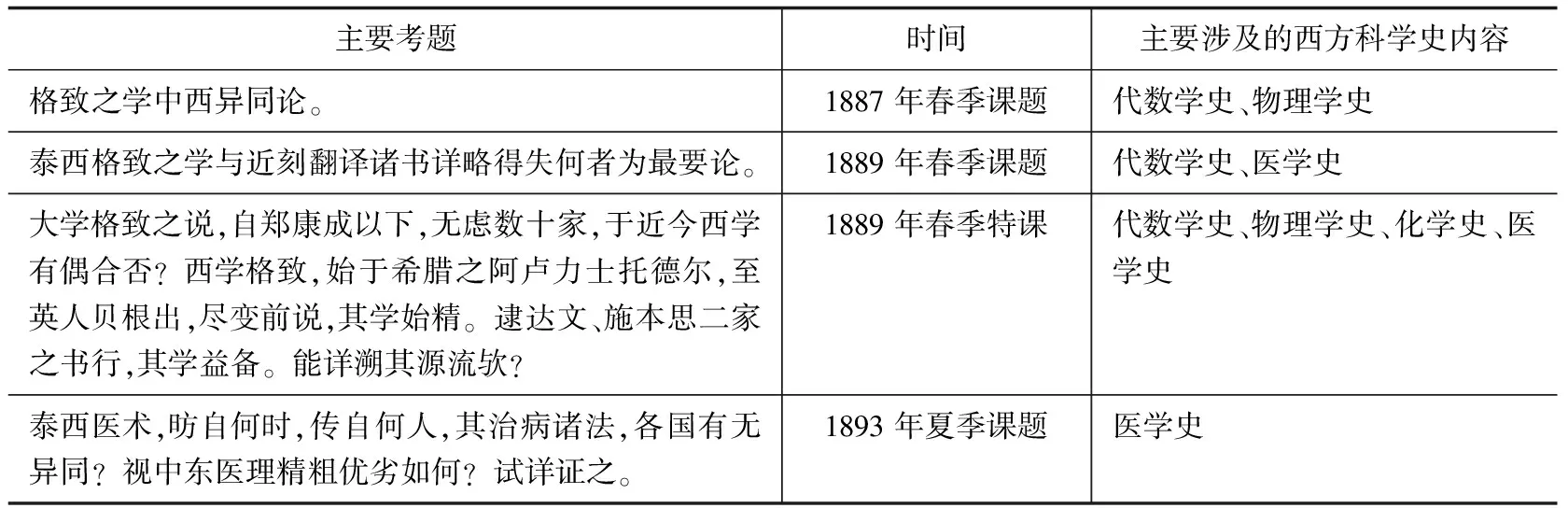

综上所述,《课艺》中答题人对西方科学史的整体认识基本符合史实。尽管这些认识还不够细致、专业,其中不免会有一些错误认识,如有人误将化学视为达尔文的学术专长([19],17页),对一些西人的出生年代亦有错误认识([19],60页),但是在科学文化东渐开启不久的晚清,人们对西方的认识较为普遍地停留在船坚炮利的直观层面而言,答题人能够关注到船坚炮利背后的科学及其历史,就显得难能可贵,而且一些答题人对西方科学史的认识已经深入到了“学科史”乃至某一科学理论发展史的层面上。(表1)

表1 《课艺》中西方科学史知识统计表

代数学史知识 赵元益(江苏新阳县附贡生)已经认识到,代数学中列方程与天元术的方法基本一致,但写法不同。关于列代数方程法的起源,赵氏这样写到:

此法当中国六朝时,希腊有丢番都(10)即丢番图(Diophantus,活跃于公元250年左右)。者,得其法,或自创,或传自东方诸国,不可考,但其法用数不用记号,而天竺已先有之,且精于丢氏,能推一次二次式……波斯天方皆传其法。([8],180页)

亦即希腊人丢番都掌握代数方程法,但是这种方法由他自己创造还是从其他地方习得则无从考证,其写作方式则在古印度就已经很流行,后传播到阿拉伯地区。赵元益接着指出,大致中国元朝时期意大利人斐波那契(Fibonacci,约1175—约1250)又将此法从阿拉伯传到了自己的国家。明嘉靖年间德国人迈克尔·斯蒂菲尔(M.Stifel,1487—1567)“以其法传于日耳曼”([8],180页),法国人雅克·佩莱蒂埃·杜曼斯(J.P.Du Mans,1517—1582)“传于法兰西”([8],180页),英国人罗伯特·雷科德(R.Recorde,1512—1558)“传于英国”([8],180页),至此代数学实现从“历三百年,习者寥寥”到“渐盛”([8],180页)的转变。当然,代数学的繁盛也得益于其理论自身的不断改进与发展。弗朗索瓦·韦达(F.Vieta,1540—1603)“始尽以字代(11)即将已知数与未知数用字母代替。,是为今代数术之始”([8],181页),杰罗拉莫·卡尔达诺(G.Cardano,1501—1576)“造三次式(12)即三次方程求根公式。”([8],181页),罗多维科·费拉里(L.Ferrari,1522—1565)“造四次式(13)即四次方程求根公式。”([8],181页),勒内·笛卡尔(R.Descartes,1596—1650)“造指数(14)即指数表达式。而用益便”([8],181页),到牛顿“造合名法(15)即二项式定理。”,代数学发展“登峰造极”([8],181页)。

此外,朱澄叙提及戈特弗里德·威廉·莱布尼兹(G.W.Leibniz,1646—1716)在数学符号方面的贡献“八卦即数号之说,乃德人雷本尼曾论及之”([19],44页)。车善呈还论及对数及其发展史,从约翰·纳贝尔(J.Napier,1550—1617)所创对数表([19],99页),亨利·布里格斯(H.Briggs,1561—1630)“变通其术”([19],99页),到清顺治年间,波兰耶稣会士穆尼阁(J.N.Smogulecki,1610—1656)“始传其法入中土”([19],99页)。

物理学史知识 朱澄叙认为,阿基米德(Archimedes,约公元前287—约前212)是力学创始人,其后代表性人物有意大利人伽利略·伽利雷(G.Galilei,1564—1642)、英国人牛顿等([19],43页)。而且他还列举了不少有关物理理论进步与技术发明相同步的例子。如意大利人伊万格里斯塔·托里拆利(E.Torricelli,1608—1647)发明气压表([19],43页);大致同一时期,“维时意大利国之弗罗连城,立格致会,会中查得各质缘热加涨,遵是说而创制寒暑表”([19],43页),亦即,当时的人们认识到热胀冷缩原理,并据此发明了温度计;法国人布莱斯·帕斯卡(B.Pascal,1623—1662)发现了流体能传递压力的规律,并据此发明了水压机([19],43页);英国人罗伯特·波义耳(R.Boyle,1627—1691)与法国人埃德姆·马略特(E.Mariotte,1602—1684)发现气体的体积随压强改变而改变的规律([19],43页)。

化学史知识 朱澄叙较为详细地论述了人类发现空气成分的过程。他指出,18世纪英国人亨利·卡文迪许(H.Cavendish,1731—1810)发现了氢气([19],43页),之后约瑟夫·普里斯特利(J.Priestley,1733—1804)收集到氧气、氮气与二氧化碳三种气体([19],43页),安托万·拉瓦锡(A.Lavoisier,1743—1794)测定空气由三种气体混合而成([19],43页)等等。

医学史知识 许克勤(浙江海甯州学廪膳生)([20],160页)、杨毓辉(广东大埔县生员)([20],180页)等答题人认为西医发源于古埃及时期,朱澄叙认为,医学创自埃及伊司古拉比司(Aesculapius)([19],44页),钟天纬([19],114页)、李经邦(安徽庐州府廪生)([20],142页)则认为是古罗马时期。尽管他们对西医起源有争议,但大都认为,希波克拉底(Hippocrates,约公元前460—约前370)是西医史上至为重要的人物之一,其“著书七十有二册,内有医学鍼言一书”([20],160页),而且,围绕这本书的注释者就有137家,带动了西医理论的发展。西方医学史上的另一件划时代的事件是大致在中国西汉时期,亚历山大人采用解剖死人尸体的方法,促进了医学的发展,尤其是在认识血液循环方面,历经盖伦(Galen,约129—约199)“尝验脉管中,实有血脉运行”([20],160页),到维廉·哈维(W.Harvey,1578—1657)“测得人身血脉,顷刻周行全体之确据”([19],44页),从此人类认识了血液循环的规律。此外,答题人认为,西医大致于晚清时期,由传教士带到中国,以期凭借其先进医术获取中国人的信任以便布道,许克勤在其答卷中就写到,道光时期的地理学家何秋涛(1824—1862)早已指出“彼国人之医疗,亦多为行教计。”([20],160页)

3 《课艺》中答题人对“西方科学方法”的认识

一般而言,大家较为认可“近代中国经历了从器物科学观、方法论科学观、启蒙科学观到唯科学主义”这么一条观念变迁史([21],44页)。甲午战争后,国人对科学方法的认识逐渐丰富起来,最具代表性的是严复,他特别重视学术方法的近现代化,认为方法的异同决定古今中外学术体系的不同[22],下大力气系统性引介西方实证主义方法论。有学者评价:“在同时代的人当中,严复最先系统地阐明了科学方法论,最早接触到西方科学的本质。从而使近代中国思想界对科学技术的认识,不再仅仅与坚船利炮和洋务实业等‘器物’相联系,而是开始涉及人们以什么方式来把握必然之理与因果关系。”([21],53页)

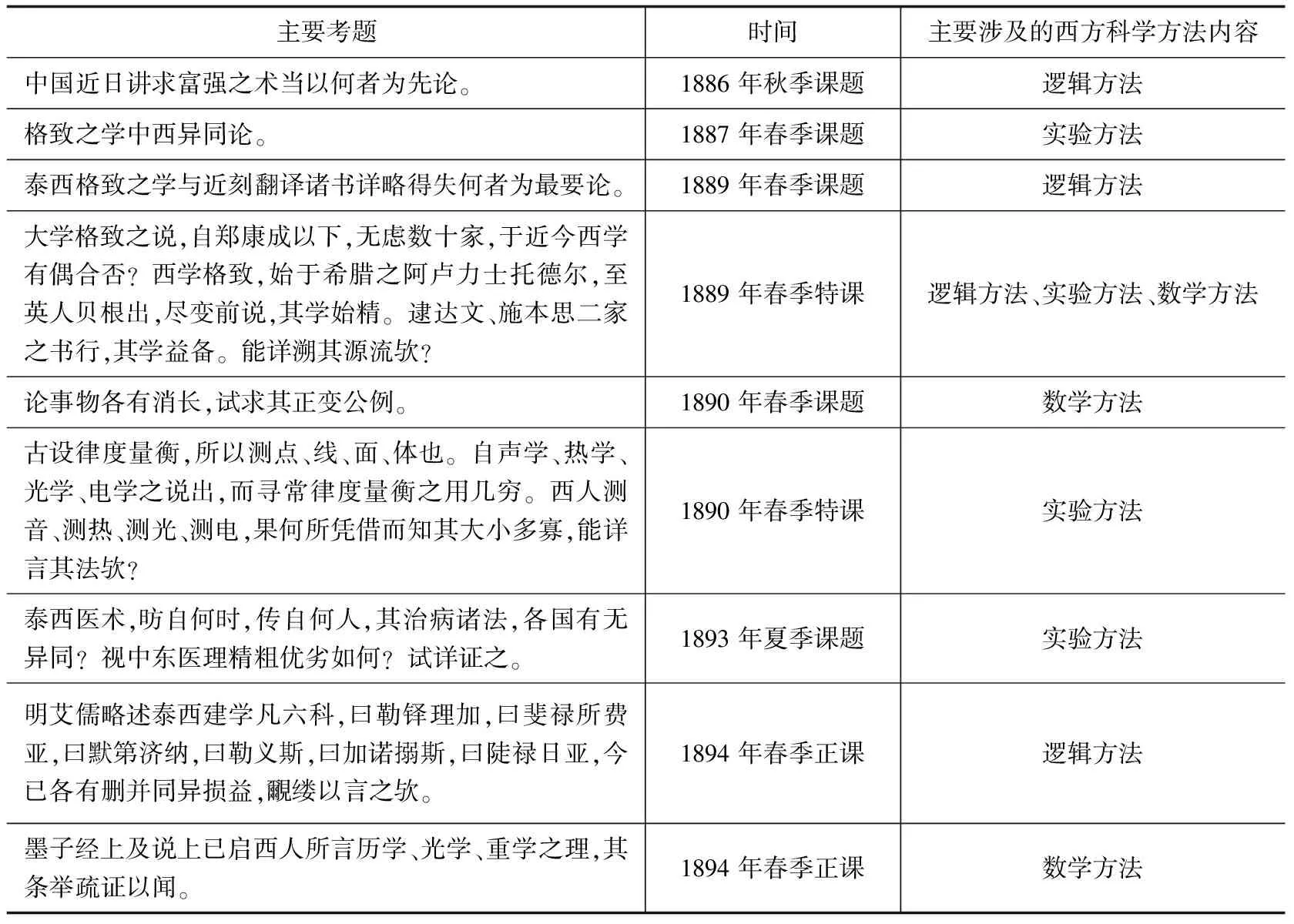

《课艺》亦载有不少科学方法论的内容,当然,《课艺》答题人对科学方法的论述远没有严复的认识系统、深入,很多答题人只是就科学方法的某一方面有所表述。但他们都没有严复从小就在福州船政学堂系统地接受西学教育的背景和在国外留学深入了解西方社会、文化与科学发展的经历,却在与严复科学方法论形成的同一时期或稍早的时候关注到自然科学方法的一些领域及其形成与发展的历史。尽管这些认识大部分散见于不同答题人在回答不同题目的文字中,但作为由这些表述共同组成的作为一个整体的《课艺》,却涉及到了实证主义科学方法论的主要方面,这也从一个侧面反映出实证主义方法论的不少内容在此时已被部分国人所注意。这就需要我们有意识地挖掘和整理,让这些类似一粒一粒珍珠的零星表述串成一股珍珠项链呈现在我们眼前,这大概也是《课艺》作为开展西学东渐史研究的重要史料价值所在。(表2)

表2 《课艺》中西方科学方法统计表

朱澄叙的论述具有代表性。他对于科学方法论的主要方面都有所论述,他特别重视实验基础上的逻辑方法。近代科学的主要特征之一就是在观察与实验基础上开展对自然的研究,而实验尤为重要,所以我们往往将自然科学称之为实验科学。对于科学实验,朱澄叙认为早在古希腊时,实验方法便得到了运用,比如亚里士多德“其学多就耳目所接,逐加试验”([19],41页),但此时实验方法并未获得充分发展,正如朱澄叙讲到的,亚里士多德主要是“凭己之思议著为成书,拟议天地之理”,其理论尽管“究心微妙”,但“多属揣测”,也因之“多所缺漏”([19],41页)。朱澄叙接着指出,到明朝万历年间,培根一方面批判“尚臆说者往往歧于摹想”([19],41页),另一方面“创为新论,谓穷理必溯天地之大原”([19],41页)。培根认为此新论“必心力与机器互用,方可得其实据,而大略可定”([19],41页),其实讲的就是借助实验仪器并通过逻辑方法获得对研究对象“去渣滓以存精液”([19],41页)的本质层面的认识。而朱澄叙将这一过程描述为:“西学则举万物之形质,究察其底里,明辨其异同……几欲尽天地万物而一一格之焉”([19],39-40页)。而且,在此基础上获得的关于自然的认识还要经过进一步的实验验证才能确保其真,即“格物之学……先融化于智慧之心,而包涵之,去渣滓以存精液,更试验其所行之事而强识之,辨虚诬而归真实。”([19],41页)

此外,朱澄叙还指出数学方法源远流长,早在古希腊时期,毕达哥拉斯(Pythagoras,约公元前570—约前497)与柏拉图(Plato,约公元前428—约前348)便开始以数学思维认知世界。([19],41页)我们知道,毕达哥拉斯提出万物皆数的观点([23],10页),而柏拉图提出用数学概念分析事物的看法([23],13页),尽管朱澄叙并未深入论述二者的具体观点,但认识到以数学为基础的“测量之法”的重要性,即“未几有名钮敦者出而相继,加增测量之法,指出彗星之道”。([19],42页)

还有很多答题人对某一时期或领域的科学方法及其源流演化有较多的论述。

第一,演绎推理是古希腊时期逻辑学最为伟大的成果之一,从泰勒斯(Thales,活跃于公元前6世纪)到柏拉图,最后由亚里士多德和欧几里得(Euclid,活跃于公元前300年左右)集大成。《几何原本》作为演绎逻辑的典范当然也引起了答题人的注意。孙维新(山东登州府生员)在答卷中介绍,大致中国周显王时期,希腊人欧几里得撰成《几何原本》13卷,后人续写2卷,共15卷。有关《几何原本》传入中国的过程,孙维新娓娓道来:明万历年间,由意大利来华传教士利玛窦(M.Ricci,1552—1610)与徐光启(1562—1633)合译前6卷。二百年后的咸丰年间,由英国来华传教士伟烈亚力与李善兰(1810—1882)译完后9卷并刊行了一部分,可惜大部分毁于战乱。同治年间,曾国藩(1811—1872)重新刊印于南京,也就是他们当时所能看到的版本。([19],72页)

关于《几何原本》的主要框架,孙维新写道:

首卷载界说、公论。一卷三角形。二卷论线。三卷论圆。四卷论圆内外形。五卷论比例。六卷论线面比例。七卷至九卷论有比例无比例之理。十卷论无比例十三线。十一至十三卷论体。十四、十五卷亦论体,乃后人所续也。([19],72-73页)

孙维新进而高度评价《几何原本》“按题贴说,由浅及深,秩然有序,实算术中之第一要学也。”([19],73页)

当然,答题人也论及了柏拉图与亚里士多德这两位伟大的古希腊哲学家的逻辑方法。王佐才提及“阿君(16)即亚里士多德。解释物性,实事求是,务绝虚诬,较其师(17)即柏拉图。尤慎”([19],32页),即相较于老师柏拉图,亚里士多德认知事物的方式更为严谨。王佐才认为柏拉图“凡理所必有,而更无疑义者,例可列入于书”([19],32页),即事物只要符合既定的“理”便无可疑义;而亚里士多德“物经目击,考证详明”([19],32页)。

我们知道,在柏拉图的逻辑方法论中,理智直觉是概念形成的基础,概念则作为推理的前提,亚里士多德不仅在演绎逻辑上做出了重大贡献,而且较之柏拉图方法论还具有经验主义倾向,认为感觉经验是认识的来源和必要环节。当然,这种倾向只是在感性认识层面而言,在理性认识层面上,亚里士多德与柏拉图保持一致,即认为感觉“给我们以个别事物的最重要认识,但感官总不能告诉我们任何事物所以然之故”([24],3页)。因此,可以看出亚里士多德与柏拉图一样推崇作为智慧的理性,即“智慧就是有关某些原理与原因的知识”([24],3页)。这一认识正如王韬在评阅《课艺》答卷时评价亚里士多德时提及的:“以前人之说为无可疑,即据之以推新理,故其学不及贝氏(18)即培根。”([19],32页)。

第二,近代以来的科学方法以培根为代表。之所以培根在科学方法史上具有如此崇高的地位,用王佐才的话说,以培根的科学方法为镜鉴,包括亚里士多德在内的古希腊逻辑方法就显得难免是“空虚之说”([19],32页)。具体而言,在王佐才看来,培根治学方法之“实”,最突出的特点就是主张在实验观察基础上推究、把握研究对象的本质及规律,反对以“先入为主”的观念来认知世界。持这种观点的答题人不少。殷之辂(格致书院肄业生)认为“西学乃大变矣,盖自格致新理出,而旧说几于摒弃如遗”([20],515页),这个新理就是指培根的《新工具》。蒋同寅甚至认为“英人有贝根者出,始尽翻前说。”([19],17页)从科学方法史角度而言,瞿昂来(江苏宝山县学附生)客观评价“泰西格致之法虽不创立于英国宰相贝根”,但是其方法“祛其误而辟其途”,因而“西人言格致者多重贝根,亦数典不忘之意也”。([8],83页)正如钟天纬提及:“必须有实在凭据者为根基,因而穷极其理,不可先悬一理为的,而考证物性以实之”。([19],60页)

第三,实验仪器和实验手段的不断发展提升了人们认识自然的能力。在物理学研究上,杨毓辉提及测量声速的方法,即“用巨炮一具,置于三千二百七十尺以外……燃放之后,即见其光,惟历三秒许,始能闻其声,因测知声之传行”([19],358页),并指出声音在“空气冷至冰度(19)即0摄氏度。”时的传播速度为“每秒一千零九十尺”([19],356页)。同时,杨毓辉指出意大利人亚历山德罗·伏特(A.Volta,1745—1827)受路易吉·伽伐尼(L.Galvani,1737—1798)实验启发,发明电堆([19],382-383页)。李国英(安徽合肥附贡生)提及莱昂·傅科(J.L.Foucault,1819—1868)凭借“测光行速率器计(20)即旋转镜。”([19],436页),测得光在空气中传播速度为“每秒行十九万两千英里”([19],436页)。除此之外,李国英还详细论述了牛顿“测光圈(21)即牛顿环。之大小”([19],436页)的实验过程:“置一大镜之弧面透光镜于玻璃片上,两物之间必有空气,离中愈远,空气愈厚,故成一厚薄不同之空气片,然后用单色之光照于透光镜上,则成明暗相间之圈”。([19],436页)

在化学研究上,赵元益提及分解与化合物质的过程,即“用化分之法,即分出杂质得原质,凡物已化分得其原质,复可将原质复化合成原物,此为确据……即如一物内含能飞散之质,加热则化分而飞散。”([8],185-186页)

在天文学研究上,葛道殷(湖南湘郷监生)指出“制最精之远镜仪器(22)即望远镜。,实测久之”([8],169页),可以得出地球绕太阳运动的轨迹,即“所绕之路非平圆,并互有摄动之差(23)即天体在运动中偏离原轨道。”([8],169页)。程瞻洛同样指出望远镜在天文发现中的作用,即“大远镜名千里镜,看天上日月星辰……天学家用之虽以管窥天,能见从来所未见之天象。”([19],456页)

在医学研究上,葛道殷认为借助显微镜,蚕病原因得以发现,即“物莫徵于昆虫,蚕有病,精于格物之巴斯陡(24)即路易斯·巴斯德(L.Pasteur,1822—1895)。,并以六百倍显微镜窥之,遂得其要领。”([8],174页)杨毓辉提及“西医以镜(25)即显微镜。考验,而知血形有轮,红点浮于无色之明汁内,谓之血轮(26)即血细胞。。”([20],182页)

4 答题人身份及“西方科学史”知识来源

《课艺》答题人是怎样的一个群体?在全国上下还处于对西学西知欲迎还拒的大时代中,在中国人对西方科学的认识还处于类似“瞎子摸象”的阶段中,他们是怎样获得了较为丰富的科学和科学史知识?

第一,答题人身份。有学者将《课艺》答题人称为“普通知识分子”[25]、“晚清知识分子”[11]、“晚清民间知识分子”[12],等等。通过对他们身份背景的分析,可以看出他们有一些共同的特征:首先,很多人是处于中下层的官员,比如,葛道殷曾任职于湖北舆图局[26],张玠曾为安徽候补知县([10],70页),甚至有人自称“草庐下士”([19],95页)。这样的身份表明,他们的经济、教育条件要比一般大众好。第二,大部分人具有新式教育背景。例如,许庭铨、许克勤、殷之辂曾肄业于上海格致书院([10],70-71页),潘敦先曾肄业于上海南洋公学[27],李元鼎曾肄业于上海广方言馆([10],72页),欧阳骥曾肄业于北京同文馆([10],71页),等等。第三,一些人拥有翻译经历并曾出国交流。例如,赵元益曾入职江南制造局翻译馆,1888年出访欧洲([7],463页);钟天纬1880年出访欧洲([28],28页),1882年入职江南制造局翻译馆([28],33页);叶瀚1888年入职江南制造局翻译馆([29],479页),后曾两度游历日本([29],484页)。

综上所述,其一,答题人实际身份与书院最初定位相符,即“已入仕途,或远就幕府,以及举、贡、生、监”[9]皆可答题。其二,将他们称为“民间知识分子”大体是对的,但必须认识到,较之传统民间知识分子而言,他们已经是突破传统经学体系,具有一定西学知识的新式“民间知识分子”,他们是时代的产物,也是时代的前行者。

第二,“西方科学史”知识来源。这一问题目前虽还未见直接文献,但作为格致书院考课制度的亲历者傅兰雅在评价答题人时讲到:“所有作者都令人惊奇地显示出比期望的要丰富得多的常识,这表明他们都或多或少的在报纸上、丛书中或翻译的科学政治著作中阅读过那些以中文出版的内容。”[30]此外,结合《课艺》文本分析,还可以发现:

(1)《课艺》内容与西方翻译书籍、期刊文章多有相似之处。在代数学史方面,1859年伟烈亚力在《代数学》序中提及“当中国六朝时,希腊有丢番都者传其法,但用数不用记号,而天竺已先有之……是时惟未知数用字代,已知数皆用本数,至肥乙大(27)即韦达。始尽以字代。”([7],188页)朱澄叙在论述数学史时同样提及“代数学始于英人棣么甘(28)即奥古斯塔斯·德摩根(A.De Morgan,1806—1871)。,六朝时希腊人丢番都以此学名时,印度亦多如此。盖泰西自创有代数而算学大盛焉,至西国所用号数,则创自印度,后法人肥乙大始定以字代数法。”([19],44-45页)两种表述比较,内容的相似度很高。与此同时,此番论述还存在于1873年艾约瑟所写《阿尔热巴喇源流考》一文中:“阿尔热巴喇,即借根方,即代数学……欧洲希腊国,有名丢番都斯者,已传其法,但用数,不多用号代数,而印度国即天竺,亦有其法,与丢氏相埒。至欧洲学士继起,精愈求精”。[31]丁韪良在《西学考略》一书中亦提及:“代数一学,西语名阿尔热巴拉,由希腊而创,汉代有丢番都者,著书曾述其法”。[32]

在物理学史方面,1858年伟烈亚力与王韬在《重学浅说》一文中提及“当中国秦政之世,希腊亚奇默德(29)即阿基米德。创立重学……前明意大利人加离略(30)即伽利略。始得此理……水液两质之流动并物力互相摄引之理者为英人奈端(31)即牛顿。”。[2]1857年伟烈亚力在《西国天学源流》一文中提到:“格致学中诸精妙理非一人所能悟,必历代通人互相研究始得也……刻白尔(32)即约翰内斯·开普勒(J.Kepler,1571—1630)。所止之地为奈端所起之地”。[33]朱澄叙所论述的物理学史内容“重学创自希腊人亚奇默德,继之者为意人加离略,英人瓦利斯(33)即约翰·沃利斯(J.Wallis,1616—1703)。、奈端”([19],43页)可能源于此。除此之外,部分答题人所述的物理发明在西方翻译书籍中也较为常见,例如1855年合信(B.Hobson,1816—1873)在《博物新编》一书中提及温度计的制作方法,即“寒暑针(34)即温度计。者,以玻璃为筒,长数寸许,状如笔管,上通下塞,下有圆胆,中贮水银”([7],73页),论述水压机的制作原理,即“西人每制水架(35)即水压机。以夹压棉花纸料……因筒中水力,可均分于柜内之水。故木柱承水而起,将所夹之物,密逼而实如铁矣”([7],89-90页)。1868年丁韪良(W.A.P.Martin,1827—1916)在《格致入门·气学》一书中提及气压计的形制与原理,即“其理与上文所言度量天气轻重之法无异,惟管之上口无孔,管外画成度数,下面之水银盛于皮袋,便于揣带也,因天气之轻重,以考验风雨故名”。[34]

在化学史方面,1872年傅兰雅、徐寿在《化学鉴原》一书中提及卡文迪许发现氢气的过程,即“英国习化学者名贾分弟诗(36)即卡文迪许。,于一百四年前考得轻气实为原质而命名译为水母,因与氧气化合为水也”([35],27页),指出普里斯特利、拉瓦锡在分析空气成分中所做贡献,即“布里司德里(37)即普里斯特利。考知养气外尚有气质八种……拉夫西爱(38)即拉瓦锡。考知空气为淡养二气,始知空气并非原质矣”([35],38页)。当然,这些内容仅为此书一小部分,所译人名与答题人所述也有所不同,但二者提及的科学事件是较为相似的。除此之外,《博物新编》、《格致入门·化学》、《格致启蒙·化学》等书中也论及氢气、氧气、氮气的性质与制取过程。这些内容都为答题人获取西方科学知识提供了可能。

在医学史方面,1873 年德贞(J.Dudgeon,1837—1901)在《哈斐论》一文中提及“西有医士哈斐(39)即哈维。者,乃英国人也,生于前明万历六年……初西医不明心血运行之理……逮至哈斐出,始稽真凭,有所征验……昔在东汉时有名医嘎啉(40)即盖伦。者,尝验脉管中,实有血脉运行,然彼时尚未考明天地絪缊之气,为几质化成者”。[36]而许克勤在论述医学史时也提及“东汉时有名医嘎啉者……然彼时尚未考明天地絪缊之气,为几质化成……英国有哈斐者,闻其说,又起而阐明之……各国咸宗其说以为定论。”([20],160-161页)

(2)《课艺》中常提及西学书籍并加以评论。例如,孙维新认为《重学浅说》一书“论格致理,兼明算学法,不惟有用于制器,并有裨于考天”,并且“有图有说,浅近易明”。([19],77页)孙维新还评价《电学》一书“首论电气源流……论电气之详,无逾于此书者,亦无深奥于此书者,细考电气者,宜读之。”([19],85页)许克勤提及《西医举隅》一书及其内容“近英人德贞著《西医举隅》,谓东汉时有名医嘎啉者,尝验脉管中实有血脉运行。”([20],160页)朱澄叙提及《医学箴言录》一书“希波拉底(41)即希波克拉底。著书七十二册,内有《医学箴言》一书,古今注释一百三十七家。”([19],44页)

结合历史背景,可见答题人所处时代西学东渐已有较大进展,特别是西书汉译已经取得了相当丰富的成果。据《西学书目表》统计,19世纪中叶至19世纪末共有352种译著。再结合他们的身份,如上文所言,或者有翻译西书经历,或者曾在新式格致书院学习等,阅读已经翻译的书籍应当是答题人获得“西方科学史”知识的主要来源之一。

5 结 论

综上所述,《格致书院课艺》不仅论述了较为丰富的自然科学知识,而且也论及西方科学史和科学方法。答题人对从古希腊到他们所处的19世纪末的科学发展史已有较多的认识,甚至掌握了一些具体学科和具体科学知识的演化史。此外,答题人的认知还涉及科学方法及其发展史,这一点尚未见学界有充分的讨论。答题人的论述涵盖了逻辑方法、实验方法和数学方法三个方面,而正是这三者的有机融合与互动才促成了17世纪的科学革命,使严格意义上的科学知识的产生成为可能。

其次,《课艺》在展示了答题人对西方科学史的认识水平的同时也在一个侧面反映了西方科学史在晚清中国传播的情况。通过本文梳理,《课艺》答题人主要通过阅读翻译西书获取西方科学史知识,再加之他们中的一些人有出国考察或在翻译馆工作等经历,又进一步丰富和深化了他们的认识,并通过《课艺》这一平台向社会展示出来,有助于国人认识与理解科学,正如萨顿所提出的科学史的一项功能就是“提高我们的智力水平和道德水准,加深我们对人类和自然的理解”[37]。

致 谢感谢审稿人和孙承晟研究员提出的宝贵意见,对本文的修改和完善起到了非常重要的作用。