儿童少见大网膜梗死的MSCT 诊断与鉴别诊断二例

2021-08-16孙燕王春祥志彬杨宏赵滨

孙燕 王春祥 侯 志彬 杨宏 赵滨

天津市儿童医院影像科 300134

腹腔内局灶性脂肪梗死疾病分为2 种特殊类型:肠脂垂炎和大网膜梗死。而腹腔局灶性脂肪坏死虽然发病机制与前二者不同,但临床表现及影像学表现类似,临床上都可表现为轻重不等的急腹症似的症状,如腹痛、发热、恶心、呕吐等,WBC 可升高,一般多为自限性疾病。若腹痛进一步加重同时伴有发热或WBC 升高时,提示出现相应并发症的可能,如大网膜扭转,多需行外科手术治疗。笔者结合文献复习,分析并总结了2 例儿童大网膜扭转引起的大网膜梗死和相应继发改变的多层螺旋CT(multislice spiral CT,MSCT)征象和鉴别诊断要点。

1 患者资料

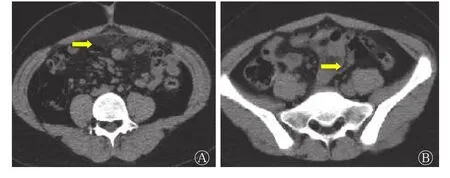

病例1:患儿男性,12 岁,因“急性脐周疼痛”于2017 年8 月来天津市儿童医院急诊科就诊。查体结果显示:全腹部肌紧张伴反跳痛,腹壁颜色正常,温度略高。实验室检查结果显示:WBC 偏高(10.9×109个/L),其余结果均正常。MSCT 平扫结果显示:脐部水平前腹壁后方大网膜脂肪密度局限性增高,肠系膜根部见多发小淋巴结(图1A);盆腔入口水平MSCT 平扫结果考虑为大网膜水肿、梗死(图1B)。术中见中腹部脐下部分大网膜扭转、坏死、色暗红。自扭转部近端细线结扎大网膜后电凝切除坏死大网膜。术后组织病理学检查结果为大网膜扭转、梗死。

图 1 大网膜扭转及梗死患儿(男性,12 岁)的MSCT 平扫图A 为脐部水平MSCT 平扫图,显示前腹壁下大网膜脂肪密度局限性增高(箭头所示),肠系膜根部见多发小淋巴结;B 为盆腔入口水平MSCT 平扫图,显示大网膜水肿、坏死(箭头所示)。MSCT 为多层螺旋计算机体层摄影术Figure 1 Multislice spiral CT scan of a child (male, 12 years old) with torsion and infarction of the greater omentum

病例2:患儿女性,6 岁,因“发热一周、间断右下腹痛伴进行性加重”于2017 年10 月入住天津市儿童医院。查体结果显示:腹壁颜色略红,温度升高,腹壁肌紧张。实验室检查结果显示:WBC 偏高(9.5×109个/L)。腹部超声检查结果显示:上腹部低回声病变,与肝脏关系密切,沿大网膜走行区向下延伸。腹部MSCT 平扫图像显示:上腹部前腹壁后方类圆形低密度包块伴相邻大网膜及肠系膜脂肪层密度增高,中心可见点状高密度影(图2A),肠系膜区多发肿大淋巴结。腹部增强MSCT 使用非离子型碘对比剂注射液(碘海醇,含碘300 mg/mL,对比剂用量1.0~1.5 mL/kg,流速 2.0 mL/s),经双筒高压注射器(上海ACIST 公司)进行注射。腹部增强MSCT 轴位及冠状位重建图像显示:类圆形低密度包块位于大网膜走行区,边缘轻度强化(图2B),内部见异常走行血管影,相邻脂肪间隙模糊,并向肝裂内延伸(图2C、D),包块邻近肠管壁增厚,考虑大网膜扭转、坏死并感染。腹部探查手术结果显示:腹腔内见部分大网膜扭转坏死,与肝圆韧带及腹壁黏连。手术分离黏连大网膜,切除部分坏死大网膜组织。术后结果考虑为大网膜扭转、梗死。组织病理学检查结果(图2E):免疫组化MPO(+),LCA(+);(大网膜)出血坏死伴散在急慢性炎症细胞浸润。

图 2 大网膜扭转及梗死患儿(女性,6 岁)的MSCT 平扫及增强扫描图和组织病理学检查图(苏木精-伊红染色,×20)A 为腹部的MSCT 平扫图,显示上腹部前腹壁后类圆形低密度包块伴相邻的大网膜及肠系膜脂肪层密度增高(箭头所示);B 为腹部的增强MSCT 轴位图,显示大网膜区病变伴边缘轻度强化(箭头所示);C 和D 均为腹部增强MSCT 冠状位重建图,显示病变向肝裂内延伸(箭头所示);E 为组织病理学检查图,显示大网膜出血坏死伴散在急慢性炎症细胞浸润。MSCT 为多层螺旋计算机体层摄影术Figure 2 Multislice spiral CT plain scan and enhanced map and histopathological examination map of a child (female, 6 years old) with torsion and infarction of the greater omentum

2 讨论

腹部的脂肪组织主要存在于腹腔内及腹膜后区,腹腔内含有脂肪成分的主要结构为大网膜和肠系膜,而腹膜后区则广泛分布着脂肪组织。有研究结果显示,脂肪坏死可发生于身体任何含有脂肪组织的部位,但发生于腹腔内的比较少见,可能与其血供丰富有关。大网膜属于腹膜的褶皱,由双层腹膜返折而成,覆于腹腔脏器的前方,连接于横结肠和胃大弯的腹侧面之间,其内有一个潜在的腔隙与小网膜囊相通,在横结肠平面以下大网膜前后共4 层腹膜,其内含有脂肪和血管。其作用是限制疾病的蔓延,如包裹并防止炎症或肿瘤的扩散等[1]。超声检查是儿童腹部病变的首选检查方法,但也存在很多缺点:(1)由于儿童腹部脂肪成分很少,缺少天然对比;(2)儿童腹部肠管内含气较多,容易产生伪影;(3)超声检查对医师的技术要求很高,同一病变不同超声医师可能会给出不同诊断。而MSCT 及各种后处理图像具有客观、准确、多角度显示病变的优点,尤其是对大网膜病变的显示明显优于超声及其他检查方法。多平面重建技术为准确了解腹腔内的复杂解剖结构提供了可能,正常大网膜主要由脂肪组织和一些细小的迂曲网膜血管构成,因此在 MSCT 上呈现位于前腹前壁下胃部、横结肠及小肠前方不同宽度的索条状脂肪密度影,向下可延伸到盆腔;增强后内可见强化的网膜血管和无强化的淋巴管影像。本研究中的2 例病例CT 显像也具有以上的部分典型表现,如病例1 中前腹壁后大网膜脂肪密度局限性增高并增厚,符合大网膜水肿、坏死的表现;病例2 中大网膜及肠系膜脂肪层密度增高,增强MSCT 显示大网膜区病变边缘轻度强化,内部见异常走行血管,提示感染合并扭转的可能。由于儿童尚处于生长发育阶段,大网膜脂肪成分较成年人明显稀少,多为肠管占据,天然对比度较成年人明显不足,因此儿童大网膜及肠系膜病变较成年人更难诊断[2]。

大网膜梗死多发生于伴有血液高凝状态、大网膜扭转或血管炎等疾病的患者,主要与动脉和静脉血流同时减少相关。约15%的大网膜梗死病例为儿童患者,而大网膜扭转是引起儿童大网膜梗死的少见病因之一,儿童大网膜梗死多为原发性,常发生于脐部水平上下偏右侧,本研究中2 例患儿发病部位都在脐部水平以上,接近中线区。患者临床通常表现为亚急性发作的右下腹痛,类似急性阑尾炎或胆囊炎,可伴有WBC 的轻度升高,儿童患者由于对疾病的表述能力欠缺更易造成误诊[3]。大网膜梗死主要应与阑尾炎、胆囊炎和肠扭转相鉴别,前二者都有其典型的临床表现和发病部位,通过影像学表现和实验室检查一般不难诊断。而大网膜梗死常根据临床体征,如固定的脐周疼痛、皮肤温度、腹壁颜色、腹壁肌肉紧张度,和典型的影像学特征,如大网膜走行区脂肪密度增高、脐部水平腹壁下低密度包块伴环形强化以及肠系膜远端分支血管包绕走行等征象,与儿童常见的阑尾炎、胆囊炎相鉴别。肠扭转的患儿发病较急,增强CT 一般表现为肠系膜根部血管旋转走行,与大网膜扭转的血管走行有一定区别,通过MSCT血管造影能够鉴别。总之,发生部位(大网膜走行区)、病变范围(长径>5 cm)及病变内部平均CT 值(<-60 Hu)及增强后肠系膜血管走行情况是与儿童其他腹部急症相鉴别的关键因素。

大网膜梗死的早期影像学常见表现为前腹壁下大网膜走行区密度增高。随着时间的推移,坏死的脂肪组织在纤维间隔内可进一步发生机化最终形成局灶性含脂肪密度包块影,偶见钙化,长径>3 cm,可有一定占位效应,腹腔偏右侧多见[4]。增强扫描后局灶性大网膜梗死可呈轻度边缘强化,合并感染者周围可见渗出。与脂肪肉瘤不同,局灶性大网膜脂肪坏死不侵袭周围器官。首先,从二者病史看局灶性大网膜脂肪坏死可存在既往手术史,如阑尾炎,病程时间迁延较长;其次,从疾病的自然发展进程看局灶性大网膜脂肪坏死具有自限性,体积逐渐减小或变化不明显,而脂肪肉瘤通常逐渐增大且可侵犯周围组织。MSCT 检查为大网膜梗死的主要影像学检查方法且表现多样,早期或较轻的大网膜梗死典型表现为前腹壁后、肠管前方大网膜脂肪层浑浊伴密度增高;随着病程的迁延和加重病变区域密度、体积增大(长径>5 cm)、形成具有包膜的肿块影,如出现卷入包块内部的大网膜血管影则进一步说明扭转可能[5],该征象高度提示大网膜扭转可能。肿块相邻升结肠周围可出现软组织密度索条影。

大网膜梗死还需要与肠脂垂炎相鉴别,从结肠的盲肠水平到直肠乙状结肠交界处均可发生肠脂垂炎,其典型MSCT 表现包括相邻结肠的前方或前外侧见小的脂肪密度椭圆形病灶,边缘围绕线样或小片状软组织密度影,为相邻的炎症性脏层腹膜,发生血栓的静脉或病灶内出血可出现“中心点”征。肠脂垂炎改变多局限于发生病变的脂肪组织,相邻的结肠多显示正常。直肠因没有肠脂垂,因此不会发生肠脂垂炎[6-7]。

总之,儿童大网膜扭转及梗死术前较难诊断,临床症状和体征容易误诊为阑尾炎、胆囊炎、胰腺炎或溃疡穿孔等疾病。我们根据临床经验,结合文献分析总结出以下几点有助于该病的诊断:(1)起病时间较短,一般在24 h 以内,发病前可有剧烈运动或腹部创伤史;(2)右下腹出现腹膜刺激症,但血象及临床体征与阑尾炎、胆囊炎等疾病症状不符;(3)有阑尾炎手术史者可再次出现转移性右下腹痛,多因大网膜扭转或黏连所致;(4)MSCT 具有重要的诊断价值,一般表现为前腹壁后、结肠前方大网膜脂肪层的浑浊伴密度增高,随着病程的迁延和加重可出现大网膜区脂肪密度较高、体积较大、具有包膜的包块影,增强扫描如发现病变内部出现网膜血管影则进一步支持该病诊断;(5)结合其他影像学检查,如超声,可为诊断提供有价值的参考[3-4,8-9]。

利益冲突本研究由署名作者按以下贡献声明独立开展,不涉及任何利益冲突。

作者贡献声明孙燕负责图像的分析、文献的收集、论文的撰写与修订;王春祥负责诊断报告的终审;侯志彬负责研究命题的提出;杨宏负责临床手术资料的提供;赵滨负责病例图像的分析、文献的收集。