中国肉羊产业的时空变迁与影响因素分析

2021-08-15熊学振

熊学振,杨 春

(中国农业科学院农业经济与发展研究所,北京 100081)

改革开放后,伴随粮草资源产量增长、食物消费结构转变,中国肉羊产业快速发展,促使我国成为世界第一大肉羊生产国和羊肉消费国。2019 年,中国羊肉产量达到488 万t,但3.49 kg 的人均产量仍难以满足国内强劲的羊肉市场需求,同年中国羊肉进口规模增长至38.98 万t。继续推动肉羊产业发展既是满足国民优质蛋白需求的现实需要,也是保障国家粮食安全和促进畜牧结构转型的有效途径。2020 年中央“一号文件”以改善国民肉类消费结构为目标,提出鼓励发展牛羊产业,这与振兴奶业苜蓿发展行动、南方现代草地畜牧业推进行动、粮改饲等政策一道成为肉羊产业发展的重要政策支持与保障[1]。《肉牛肉羊优势区域发展规划(2003—2007 年)》、《肉羊优势区域布局规划(2008—2015年)》、《全国牛羊肉生产发展规划(2013—2020 年)》等文件的出台对于建立并完善中国肉羊生产布局发挥了重要推动作用。在此背景下,深入探究中国肉羊生产布局变迁特征及其影响因素对于探索肉羊产业发展规律、推动肉羊产业持续向好发展具有重要的现实意义。

国内已有学者对肉羊生产布局问题进行了广泛研究,积累了一定的理论和实践经验。刘芳等[2]运用区域成本概率优势指数模型定量分析了1992—2005 年中国肉羊主产区的区域比较优势,发现肉羊主产区的生产成本增速较快且农户散养肉羊生产已不具有成本概率优势;夏晓平等[3-4]在描述1990—2008 年肉羊生产区域变动特征的基础上实证分析了肉羊产业发展的影响因素,发现受资源条件、经济水平、非农产业和政策支持影响,中国肉羊生产逐步向经济发展水平较低、非农产业发展相对滞后和饲料资源相对丰富的农村地区集中;王士权等[5]分析了1995—2013 年肉羊优势区肉羊存栏及羊肉产量的变动趋势,运用资源禀赋指数和综合比较优势指数剖析了四大肉羊优势产区的生产比较优势;丁存振等[6]采用Logistic 模型对1961—2014 年中国肉羊产业进行阶段划分,并用空间基尼系数、产业集中度、重心模型分析了1980—2014 年的肉羊生产布局特征。近年来,在行业内外因素影响下,中国肉羊产业发展呈现出新特征与新趋势[7-10],已有研究对当前肉羊布局变迁的影响因素把握仍不充分,以量化分析布局特征为基础的影响因素实证研究鲜见于文献。由此,本文采用产业集中度、空间基尼系数、重心模型对肉羊生产布局变迁特征进行量化分析,并以此为基础运用固定效应模型对肉羊布局变迁的影响因素进行实证分析。

1 中国肉羊生产布局变迁分析

以1990—2018 年羊肉产量数据为指标,采用产业集中度、空间基尼系数和重心模型3 种研究方法测算中国肉羊生产布局变迁特征,并依据测算结果对肉羊生产布局特征进行描述性分析。

1.1 研究方法

1.1.1 产业集中度指数 产业集中度(CR)常用以衡量某产业生产的规模集中程度,此处表示肉羊生产规模排名靠前的省份在全国肉羊生产规模中的比重,该指标可以反映肉羊生产在前几位省份的集聚程度和变化情况。其计算公式为:

式(1)中,n表示省份数量,常取1、3、5,本文取5;Yi表示省份i羊肉产量占全国羊肉产量的比重。

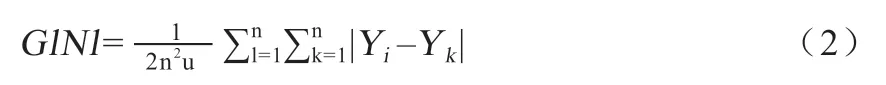

1.1.2 空间基尼系数 基尼系数在测度收入分配公平程度及产业地理集聚特征等方面均有广泛应用,学者采用空间基尼系数对多种产业类别的地理集聚性进行了测度研究[11-13]。本文以空间基尼系数(GINI)测度肉羊地理集聚程度,其计算公式为:

式(2)中,n表示省份数量;u表示各省份羊肉产量占全国羊肉产量比重的均值;Yi、Yk分别表示省份l、省份k羊肉产量占全国羊肉产量的比重。

1.1.3 重心模型 重心模型是研究要素空间变动的重要分析工具,要素重心的移动可以客观反映要素空间集聚特征及其位移规律[14]。本文采用重心模型测算肉羊生产重心,以此反映肉羊生产布局变迁规律,其计算公式为:

式(3)、(4)中,(X,Y)表示肉羊生产重心坐标;(xi,yi)表示省份i几何中心坐标,Ai表示省份i羊肉产量。此外,运用重心移动距离模型测算肉羊生产重心的移动距离:

式(5)中,dm表示k年到k+m年的重心移动距离,k年、k+m年肉羊生产重心分别为(Xk,Yk)、(Xk+m,Yk+m),β表示地理坐标转化为平面距离的系数,这里按照2 个纬度的间距取值为111.11 km[15]。

1.2 肉羊生产布局变迁的描述性分析

1.2.1 肉羊生产空间集聚特征明显 产业集中度与空间基尼系数均长期处在较高水平,表明中国肉羊生产具有十分明显的空间集聚特征(图1)。从产业集中度来看,1990—1995 年产业集中度波动增长至58.81%,此后出现明显下降,1997 年、2002 年2 次出现明显谷底,分别降至54.57%和54.03%,在2003 年开始出现连续增长,2007 年达到峰值58.55%后下降并转入相对稳定态势,总体来看,肉羊产业集中度在54.03% 和58.81% 之间波动,总体波动幅度较小且逐步趋缓;从空间基尼系数来看,1990—1995 年空间基尼系数处在一个稳定期,1996—2002 年持续下降至最小值0.54,2003—2007 年持续增长,此后虽有下降但比较稳定。对照产业集中度和空间基尼系数2 方面特征可以发现,二者变化趋势存在高度一致性,2 项指标出现峰值及谷底的年份完全相同。因此,综合产业集中度和空间基尼系数变化情况可以认为:中国肉羊生产具有比较明显的空间集聚特征,且1990—2018 年的集聚水平表现出“上升—下降—上升—下降”的总体变化态势,在2010 年之后肉羊空间集聚水平进入相对稳定状态。

图1 1990—2018 年中国肉羊产业空间基尼系数与产业集中度

1.2.2 肉羊生产重心呈现近“8”形转移轨迹 在明确肉羊生产地理集聚特征的基础上,为进一步探索肉羊生产重心位置特征及其位移规律,研究引入重心模型测算肉羊生产重心。通过对1990、1995、2000、2005、2010、2018 年这6 年中国羊肉产量的重心坐标进行测算,发现中国肉羊产业生产重心一直位于陕西省境内,并且在1990—2018 年整体呈现出近“8”形转移轨迹(图2)。具体来看:1990 年肉羊生产重心位于108.16°E、37.12°N,之后以43.00 km/ 年的速度向东南方向迁移214.99 km;1995 年肉羊生产重心迁移至110.00°E、36.53°N,之后以27.22 km/ 年的速度向西偏南方向迁移136.10 km;2000 年肉羊生产重心迁移至108.78°E、36.42°N,之后以15.60 km/ 年的速度向东北方向迁移78.00 km;2005 年肉羊生产重心迁移至109.04°E、37.07°N,之后以10.02 km/ 年的速度向北偏西方向迁移50.11 km;2010 年重心移至108.95°E、37.51°N,之后以6.53 km/ 年的速度向西南方向迁移52.23 km,2018 年中国肉羊生产重心移至108.51°E、37.35°N。由肉羊生产重心迁移轨迹可以看出:中国肉羊生产重心经历了“东南—西南—东北—西北—西南”的变化轨迹,整体呈现为向东北方向移动,2018 年相比1990 年肉羊生产重心以1.64 km/年的速度向东北方向移动了46.02 km;生产重心移动速度趋缓,说明中国肉羊生产格局基本确定并呈现出比较稳定的发展局面。

图2 1990—2018 年中国肉羊生产重心变迁轨迹

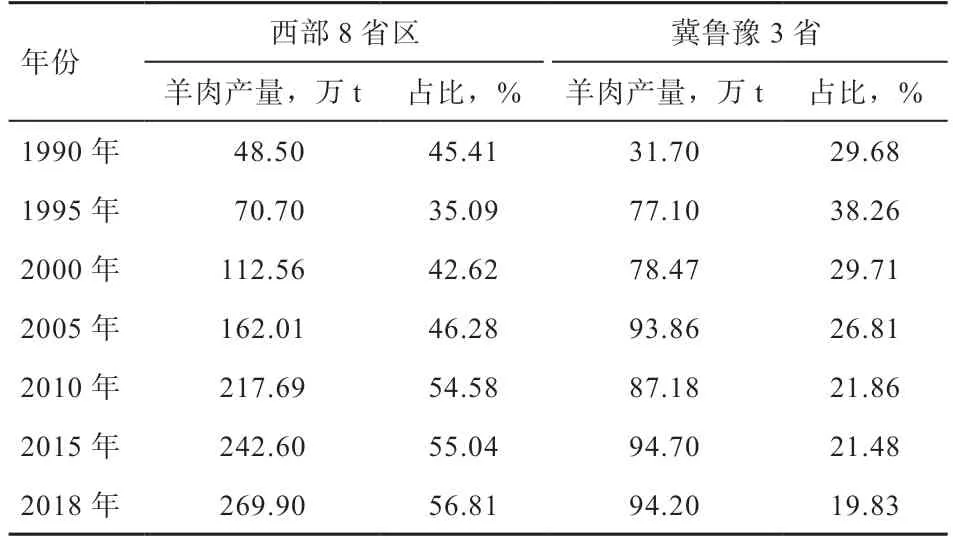

1.2.3 冀鲁豫相比西部羊肉产量比重下降 西部8 省区和冀鲁豫3 省羊肉产量一直占据全国70%以上的份额,尤其是内蒙古、新疆、山东、河北、河南、四川6 省区肉羊生产规模在全国占有重要地位。西部8 省区羊肉产量占全国的比重经历了“先降低、后增加”的变化过程,占比由1990 年的45.41%波动下降至1996 年的34.04%,1997 年出现反弹并在42.00% 左右波动,2005 年增长至46.28% 后增速逐步加快,在2010 年以后波动幅度不再明显;冀鲁豫3 省羊肉产量占全国的比重经历了“先增加、后降低”的变化过程,且与西部8 省区的变化趋势恰好相反,占比由1990 年的29.68%波动增长至1995 年的38.26%,此后除个别年份增长外其他年份均表现出持续下降的变化态势,在2017 年出现最小值为19.57%,与西部8 省区一样,2010 年后变化趋势趋稳(表1)。总体来看,相比1990 年,2018年西部8 省区羊肉产量占比增长11.40 个百分点,羊肉产量增幅为4.56 倍,冀鲁豫3 省羊肉产量占比下降9.85个百分点,羊肉产量增幅为1.97 倍。对比两区域变化情况可以发现:冀鲁豫3 省羊肉产量增长相对缓慢,占比明显下降,而西部8 省区羊肉产量增幅为冀鲁豫3 省的2.31 倍,肉羊产业发展速度较快,占比出现明显增加。同时,冀鲁豫3 省是典型的农区,而西部8 省区则以牧区为主,因此亦可以认为东部农区相比西部牧区肉羊生产地位明显下降,我国肉羊生产表现出在牧区集聚的特征且相对稳定的生产格局基本形成。

表1 西部8 省区和冀鲁豫3 省羊肉产量及占比变化情况

2 肉羊生产布局变迁因素的实证分析

2.1 模型构建

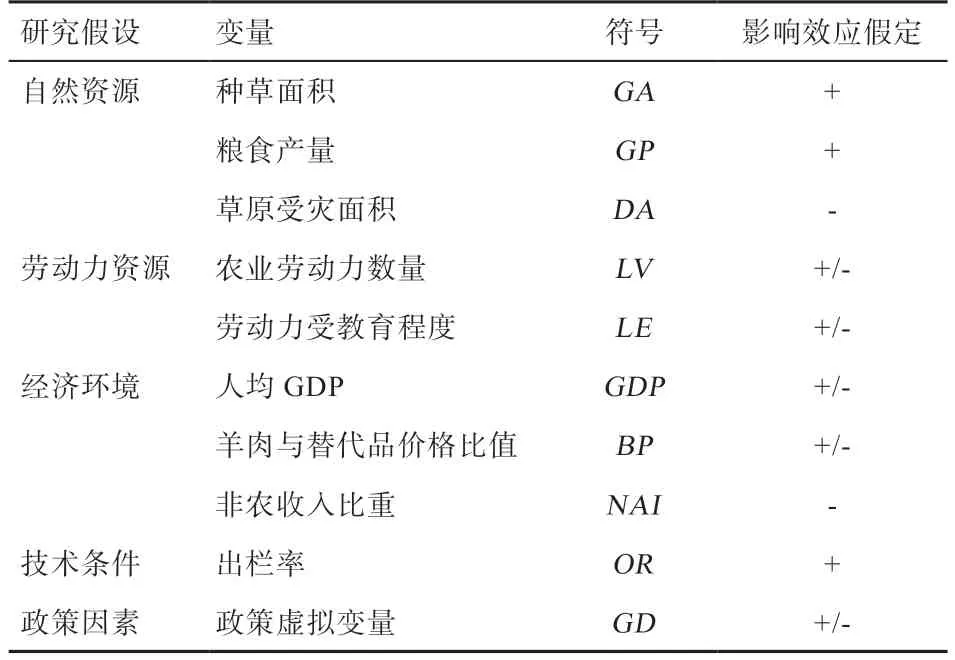

2.1.1 肉羊生产布局影响因素 根据农业经济学理论、新经济地理学理论、区位理论,分析认为肉羊生产布局不仅受自然资源、劳动力资源影响,还受经济环境、技术条件、政策因素等多重因素综合影响。

①自然资源。一般而言,饲草资源与粮食产量越多,越能够为肉羊生产提供丰富的资源保障,满足肉羊的生长需求。也就是说,饲草和粮食资源丰富的地区肉羊生产集聚度也就会越高。由于我国草原面积、草原可利用面积受多重因素影响,部分统计数据出现较大波动,导致分析结果准确性较差,故采用种草面积衡量区域饲草价值及饲草资源丰裕度。此外,草原灾害对饲草资源供给能力具有较大影响,从而间接影响肉羊养殖的资源保障能力,故选用由草原鼠害、虫害、火灾面积构成的草原受灾面积指标衡量肉羊养殖资源状况。

②劳动力资源。劳动力资源划分为劳动力数量和劳动力质量2 个维度,劳动力质量用劳动力受教育水平表示。通常认为,农业劳动力越丰富、劳动力受教育水平越高的地区肉羊生产集聚度也就会越高。但是由于我国东部人口密集,相应农村劳动力资源比较丰富,且从事二三产业比例较高,而人口密集区的肉羊生产规模小,因此认为农村劳动力数量对于肉羊生产集聚程度可能存在负面影响。农村劳动力受教育程度提升可能会倾向于非农就业,从事肉羊生产的积极性降低,由此,劳动力受教育程度对区域肉羊生产规模也可能存在负面影响。

③经济环境。区域经济水平高可能对肉羊养殖有多种影响。首先,区域经济水平高、居民消费能力高对肉羊生产具有一定拉动作用;此外,经济水平高的区域一般二、三产业相对发达,这类区域的肉羊生产规模可能相对较小。价格方面,羊肉相对其他产品价格偏高会提升生产者的积极性,从而对肉羊生产规模扩张带来正向影响,但与此同时,羊肉价格偏高的市场现象一般发生在肉羊生产规模偏小的主销区。因此,区域经济水平和价格对肉羊生产的影响均存在正负2 种可能。农牧民收入方面,非农收入比重越高,则肉羊生产规模可能越小。

④技术条件。一般认为,技术条件越先进,越有利于肉羊生产,因此假定出栏率高的地区肉羊生产规模越大、集聚特征越明显。

⑤政策环境。国家先后出台多项政策支持肉羊产业发展,因此设置政策虚拟变量衡量政策支持对肉羊生产布局的影响。相关规划的实施可能促进肉羊生产集聚,也可能对其产生负向影响(表2)。

表2 研究假设及变量选择

2.1.2 构建实证模型 基于上述理论假设和分析,为探讨各因素对肉羊生产规模及生产布局变迁的影响效果,本文采用面板数据构建计量经济学模型,纳入种草面积、粮食产量、草原受灾面积、农业劳动力数量、劳动力受教育程度、人均GDP、羊肉与替代品价格比值、非农收入比重、出栏率、政策等变量进行实证分析。研究所构建的实证模型形式如下:

式(6)中,因变量Yit表示肉羊生产规模,a0表示非观测效应,即不随时间而变化的特征性影响,a2~a9表示待估系数,i表示省份,t表示时间。

2.2 数据来源 关于肉羊生产布局变迁因素的实证分析采用2001—2017 年分省统计数据。分析中所使用的羊肉产量、粮食产量、人均GDP 数据来自《中国统计年鉴》;种草面积、受灾面积数据来自《草原基础数据册》、《中国草业统计》;畜产品价格数据来自《中国畜牧兽医年鉴》;农业劳动力数量数据来自《中国统计年鉴》、《中国农村统计年鉴》;劳动力受教育程度、非农收入比重数据来自《中国农村统计年鉴》;出栏数据来自《中国畜牧兽医年鉴》、《中国统计年鉴》。

2.3 实证结果 对面板数据模型进行估计之前需要确定采用固定效应模型还是随机效应模型,由此进行了F 检验和Hausman 检验,检验结果表明,本研究更适合选择固定效应模型进行估计(表3)。

表3 中国肉羊生产空间布局变迁影响因素分析的估计结果

2.3.1 自然资源对肉羊生产布局的影响 种草面积(GA)、粮食产量(GP)、草原受灾面积(DA)均通过了检验,估计系数分别为0.070、0.112、-0.108。种草面积和粮食产量均对肉羊生产存在正向影响,且粮食产量的影响要明显大于种草面积的影响,这与我国草原生态压力加大及“牧区繁殖-农区育肥”的养殖模式紧密相关。近年来,在生态退化与政策趋紧的双重约束影响下,草原肉羊生产面临生态瓶颈等发展障碍,区域禁牧和草畜平衡政策对牧区肉羊生产提出了诸多限制。与此同时,肉羊养殖规模化发展背景下的作物秸秆、精饲料需求增多,粮食生产对肉羊生产布局的影响程度加大。草原受灾面积对肉羊生产存在比较明显的负向作用,说明草原虫害、鼠害、火灾对肉羊生产具有一定抑制作用。

2.3.2 劳动力资源对肉羊生产布局的影响 农业劳动力数量(LV)、劳动力受教育程度(LE)均未通过显著性检验,说明农业劳动力数量及受教育程度对肉羊生产影响不显著。从我国农业劳动力数量分布来看,农业劳动力数量排名靠前的省份有河南、四川、山东、湖南、广西等,而这些省份的肉羊养殖规模差距十分显著,河南、四川、山东3 省肉羊养殖规模均处在全国前列,但广西同样作为农业人口大省肉羊生产规模明显偏小。与此同时,宁夏、青海、新疆等地广人稀的牧区省区肉羊生产集聚特征比较明显,肉羊产业在农村劳动力密集区与非密集区的双向集聚印证了农村劳动力数量并未对肉羊产业布局产生显著影响。从劳动力受教育程度来看,受教育程度对肉羊布局影响不显著,考虑原因可能同肉羊生产的知识门槛较低、肉羊产业东西部双向集聚等因素有关。

2.3.3 经济环境对肉羊生产布局的影响 人均GDP(GDP)和非农收入比重(NAI)均未通过检验,表明区域经济发展水平、农牧民非农收入对肉羊养殖并无显著作用。我国人均GDP 和非农收入比重均存在自东向西递减的变化趋势,但肉羊养殖规模并无同样的变化规律,而是存在以冀鲁豫为代表的东部肉羊生产重心和以西部8 省为代表的西部肉羊生产重心2 个肉羊集聚带。另外,交通运输等基础设施的完善已经把肉羊主产区和主销区紧密联系起来,其他区域的市场需求对本区域的肉羊生产会产生一定的刺激和拉动作用,而就本区域内部的人均GDP 和非农收入比重对区域肉羊生产的影响便难以显著。回归结果显示羊肉与替代品价格比值(BP)对肉羊生产存在显著的负向影响,即表明当地羊肉价格越高则生产规模越小,这在另一方面印证了前已述及的GDP 和非农收入比重不显著的问题,表明肉羊主产区和主销区的区域布局已较为明显,在全国市场内人均GDP、非农收入比重对一个地区的肉羊生产决策影响不大。分析认为,羊肉与替代品价格比值与肉羊生产负相关的原因在于主产区与主销区分离,主销区产品供给偏紧、价格偏高。

2.3.4 技术条件与政策因素对肉羊生产布局的影响 出栏率(OR)没有通过显著性检验,表明出栏率对肉羊布局不存在显著影响;政策虚拟变量(GD)通过了检验,估计系数为0.009,表明国家政策的实施显著促进了肉羊生产布局的形成。出栏率是衡量技术水平和养殖效率的重要指标,受区域自然条件、养殖技术等多重因素综合影响形成,对肉羊出栏率单独分析发现,中东部地区肉羊出栏率较高、青藏高原地区肉羊出栏率最低,西部肉羊养殖集聚区受自然条件和养殖品种的影响较大,从而出现了肉羊主产区出栏率低的现象,特别是在青海的调研中发现当地肉羊出栏周期长且病死率较高,这对抑制出栏率有重要影响;为支持优势产区的肉羊生产,国家先后出台多项政策文件进行产区划分和政策指导,政策对肉羊生产的正向影响效果印证了政策实施成效比较显著。

3 研究结论与政策建议

3.1 结论 本文采用产业集中度、空间基尼系数和重心模型量化分析了中国肉羊生产区域布局变迁特征,并采用固定效应模型解析了肉羊生产区域变动的成因。研究发现:中国肉羊生产存在比较明显的产业集聚现象,新疆、内蒙古、山东3 省是典型的肉羊生产大省且产量增幅都比较稳定,2018 年3 省羊肉产量达到全国总产量的42.62%;以冀鲁豫为代表的农区相比西部地区肉羊生产地位显著下降,相比1995 年,2018 年冀鲁豫羊肉产量占全国的比重下降了18.43 个百分点,这与东部地区城市化快速推进、经济结构加快转型具有密切关系;自然资源、经济环境和政策均对肉羊生产布局存在不同程度的影响,而劳动力资源和技术条件对肉羊生产布局的影响不显著,种草面积、粮食产量和政策对肉羊生产规模和空间集聚具有正向影响,草原受灾面积、羊肉与替代品价格比值对其有明显的负向影响。研究认为,我国肉羊产业正处于从传统发展阶段向现代高质量发展方向转型的关键时期,饲草资源不足、技术发展落后仍是我国肉羊产业发展的主要约束,粮草资源在主导肉羊产业布局中发挥了重要作用,这说明肉羊产业布局具有较为显著的资源导向特征。同时,劳动力状况、经济水平、非农收入水平、出栏率的影响不显著,说明国内肉羊产业大市场已然形成,肉羊生产更多的取决于一个区域内的自然资源环境和全国范围的市场环境,而肉羊生产布局的技术效能仍未充分显现。

3.2 政策建议

3.2.1 加快推进规模化肉羊生产发展 近年来,我国畜牧业规模化水平快速提升,但肉羊生产规模化水平长期处于低位,不利于肉羊良种推广和先进技术的普及,技术进步效能难以充分发挥。我国肉羊产业正处于传统发展阶段转型现代资本、技术密集型畜牧业的关键时期,面临来自国内国际市场环境的多重挑战。因此,应立足适度规模经营发展方向,提升肉羊标准化规模养殖水平。在经营主体方面,要进一步扶持家庭牧场、牧业合作社,强化资金、技术扶持,积极探索牧业企业同合作社、牧户的广泛合作,创新规模发展实现形式,着力构建现代新型肉羊产业生产体系。

3.2.2 扩大牧区饲草资源稳定供给 牧区仍是我国肉羊产业的核心集聚带,牧区饲草资源是肉羊产业长期持续发展的依托与保障。然而,我国牧区面临草原生态退化、自然灾害频发等诸多挑战,饲草资源承载能力大幅降低,危及牧区肉羊产业的长远发展。由此,应当建立现代牧区饲草生产体系,聚焦生态保护与生产力提升2 项核心工作,以草原生态保护为基础,以提升草原生产力、建设精品草原为目标,通过完善基础设施建设、强化技术支撑、改良退化草地等工程行动开展新一轮草原生态保护与生产发展工作。此外,要加强在农牧交错带开展高标准人工草地建设,特别强化饲草收获、加工、贮存、运输等环节的技术支持,完善制度、法律体系以加强草地监管与维护,努力打造生产发展、生态良好的现代饲草体系。

3.2.3 促进农区农牧业协同发展 在牧区饲草资源紧张的同时,我国农区许多秸秆资源未得到充分开发与利用,特别是在东部城市化水平快速提升背景下,以冀鲁豫为代表的农区肉羊生产比重有所下降。建议在农区通过农牧结合的形式大力发展肉羊产业,充分利用农区丰富的粮食、秸秆等资源条件,繁荣乡村产业体系,并以肉羊产业发展促进乡村产业振兴。具体而言,一是要优化农区种养业布局,实现资源的最优化利用;二是要加强农牧结合补贴,鼓励有条件的大户、合作社、企业开展多种形式的农牧结合;三是要完善农牧结合的基础设施和社会化服务体系,为农区农牧结合发展肉羊产业提供必要的技术与资金支持。

3.2.4 强化肉羊扶持政策支持与保障 政策在中国肉羊生产布局形成过程中发挥了重要作用,应当继续巩固政策效果、优化政策内容。一方面,要关注区域地理差异,因地制宜确定不同的政策类型与实施内容,引导不同地区依据地方实际确定合适的发展策略和生产模式;另一方面,要以优势产区发展规划为基础,完善在技术创新、资金扶持等配套领域的政策内容,构建全面、合理的现代政策体系以扶持肉羊生产。总体而言,今后政策支持要以肉羊产业发展状况为基础,巩固区域肉羊生产优势、补足肉羊产业主要短板,从养殖用地审批、肉羊良种繁育到产品市场流通建立涵盖全产业链的现代政策体系。