基坑支护工程及周边环境监测技术实践

2021-08-14伍丽萍

蒋 敏,伍丽萍

(江西省煤田地质局测绘大队,江西 南昌 330001)

1 项目区概况

新余市妇幼保健院门诊保健综合楼项目,位于新余市城区,东面为劳动路,南面为医药公司家属小区,西面为老住院部大楼,北面紧邻丽景路。本基坑工程平面上呈不规则的多边形型,支护周长约398.0 m,基坑开挖面积约8 409 m2。基坑开挖支护深度3.32~11.10 m。拟建建筑由1 栋4 层综合楼和1 栋10 层住院楼(含二层地下室)组成。拟采用筏板基础型式,对差异沉降敏感程度属敏感,框架-框剪结构,设计地坪标高约黄海高程+56.40~+56.70 m。

该工程其周边环境较复杂:北侧,红线外为丽景路,路宽约5.0 m,为市政次干道,以外为已建门诊综合楼,距离地下结构边线最近约3.9 m;东侧,红线外为劳动路,路宽约30.0 m,为市政主干道,人行道地下管线较多,距离地下结构边线最近约5.8 m;南侧,为已建医药公司住宅区建筑,地下管线较多,距离地下结构边线最近10.0 m;西侧,红线外为居民楼、住院楼、花园草地、人行道,距离地下结构边线最近5.6 m。

场地勘察深度以内地层主要有:第四系全新统冲洪积层(Q4al+pl),岩性为粉质粘土,近地表为杂填土层(Q4ml),下伏基岩为白垩系南雄组(K2n)泥质粉砂岩、砂砾岩。场地内各岩土层的分布、埋深、描述详见工程地质柱状图和工程地质剖面图。

场地水文地质条件较简单,地下水主要由第四系上层滞水、基岩裂隙水组成。

①上层滞水:第四系上层滞水主要赋存于填土层和软塑状粉质黏土中,接受大气降雨和生活水补给,赋水量小,水位随季节的变化而变化,年变幅为1.00~3.00 m。本次勘探期间测得该层地下水稳定水位埋深1.80~2.10 m,标高为+53.61~+53.79 m。该层地下水仅局部分布,为弱富水层。

②基岩裂隙水:基岩裂隙水赋存于泥质粉砂岩和砂砾岩裂隙中,揭露裂隙较发育,沿裂隙赋存基岩裂隙水,但多被泥质充填,属弱透水层,具弱承压性,年变幅1.0~3.0 m。本次勘探期间未见该层地下水初见水位,测得该层地下水稳定水位埋深1.60~4.10 m,标高为+51.81~+54.04 m。该层地下水,富水性弱,具弱承压性。

根据基坑设计的安全等级确定本次变形测量的等级为二级。

2 数据预处理

2.1 监测依据

(1)《工程测量规范》(GB50026-2007)。

(2)《国家一、二等水准测量规范》(GB12897-2006)。

(3)《建筑基坑支护技术规程》(JGJ1120-2012)。

(4)《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009)。

(5)《建筑变形测量规范》(JGJ8-2016)。

(6)国家、地方和行业相关规范、规程、标准和要求。(7)《新余市妇幼保健院门诊保健综合楼项目监测方案》。

2.2 监测项目的基准点、监测点的布设和坐标系统

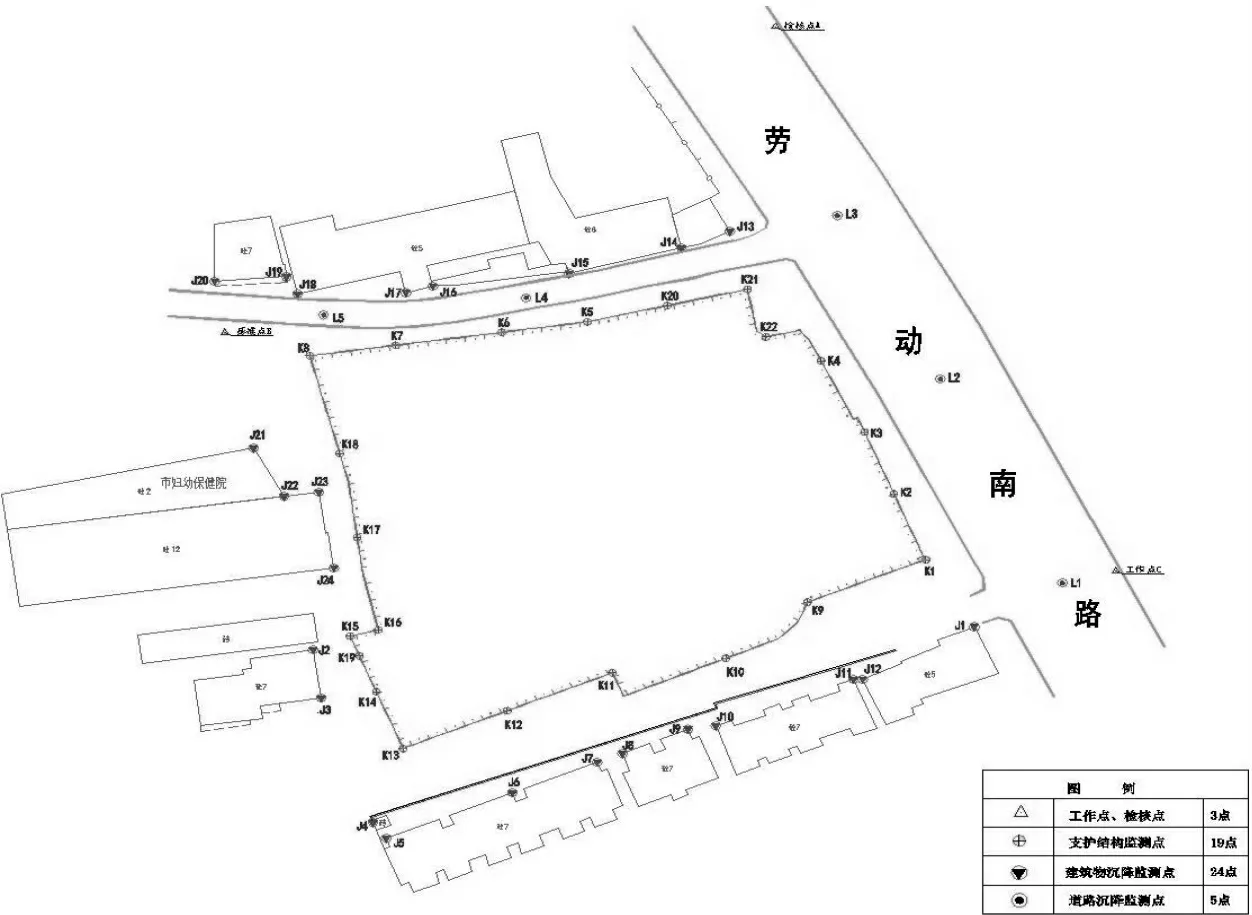

在施工期间进行基坑支护工程及周边环境监测,其中:布设基坑水平位移监测点22 个,竖向位移监测点22 个,基坑邻近建筑沉降监测点24 个,道路沉降观测点5 个。基坑监测点的布设,见图1。

图1 基坑变形监测点位

(1)基准点的布设

本工程监测点拟埋设在周边市政道路上。基准点成组埋设,每组3 个,其相互间距不应过大,测站数控制在2~3 个测站以内;基点埋设在监测影响范围外的稳定区域内,视野开阔、牢固之处。每次观测时基点应进行联测,以保证精度的可靠性和稳定性。

(2)基坑变形监测点位的布设

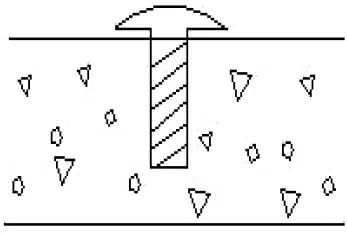

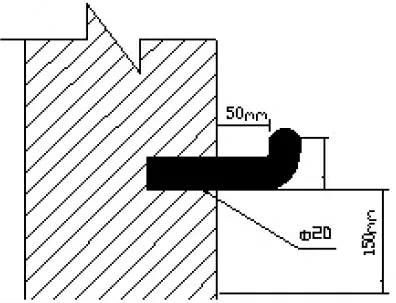

在基坑边坡顶部的冠梁及周边道路布设大头钉,作为水平位移监测和竖向位移监测的监测点,见图2。在基坑周边建筑物的观测点,采用Φ20 mm不锈钢在结构上经钻孔后埋设“L”型点位标志的方法,见图3。

图2 基坑边坡顶部的冠梁及周边布设点

图3 基坑周边布设L 点位

(3)坐标系统

平面坐标系统:以工作点C点为坐标零点,即坐标(0,0)。沿道路方向以直线CA为X轴,以垂直于CA方向为Y轴,建立独立坐标系。

高程系统:以C点为高程0 点,进行监测。

2.3 监测仪器设备

用于水平位移监测的仪器是leicaTS30 全站仪,测角精度为0.5″,测距精度为±(1 mm+1 ppm);

用于竖向位移监测的仪是瑞士产徕卡DNA003电子水准仪(标称精度为±0.3 mm/km),2 米条形码铟瓦水准标尺。外业记录由仪器自动记录存储,观测中超限,则提醒重测。

所用测量仪器均经过检定。

2.4 观测精度及观测方法

根据基坑设计的安全等级确定本次变形测量的等级为二级,竖向位移监测采用独立高程系统,以工作点C为基准点,布设二等水准路线,联测出其它工作点、检核点及监测点的高程。水平位移监测采用独立坐标系统,以工作点C点为坐标(0,0),沿道路方向以直线CA为X轴,以垂直于CA方向为Y轴。利用LeicaTS30 用多测回法边角联测,联测出其它工作点、检核点及监测点的坐标值。

(1)竖向位移监测:

竖向位移观测主要技术要求:

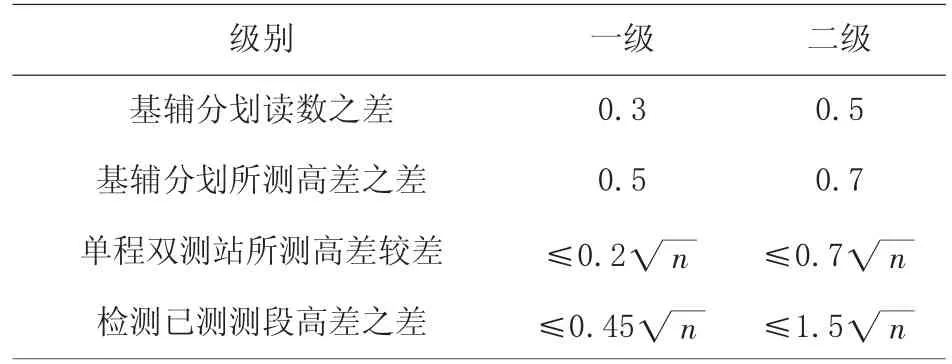

①水准观测限差(mm),见表1。

表1 水准观测限差

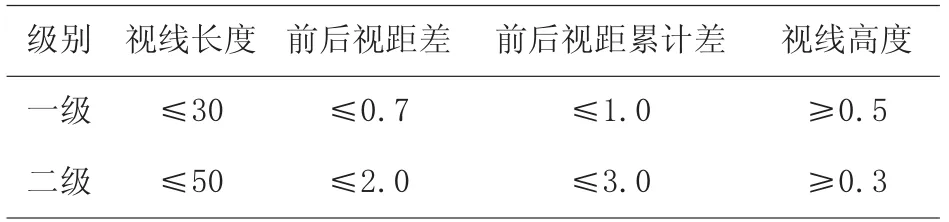

②测站视线长度、前后视距差、视线高度要求,见表2。

表2 测站视线要求

每次观测前均对仪器i角进行检查,i角不得大于15″。首次测量采用往返观测,经简易平差求得各点高程作为第一次观测值。以后均采用单程闭合观测,并定期检查基准点。并尽可能做到每次观测同路线、同仪器、同人员进行。

以第一次测量的观测点高程作为起始高程,往后每次测得的高程与前一次进行比较,差值Δh即为该观测点的沉降量。高程测量和计算过程中取位至0.01 mm,沉降量取位至0.1 mm。

(2)水平位移监测

水平位移观测按 《建筑变形测量规范》(JGJ8-2016)二级变形测量要求进行。采用徕卡‘TS30’0.5秒级全站仪进行,按极坐标法观测,计算坐标及其两次观测的坐标差确定其位移量。观测人员现场测量时必须将量测的湿度、气压参数输入到仪器进行测距参数改正后方可进行测量。其技术要求见表3。

表3 水平位移监测技术要求

2.5 监测频率及监测报警

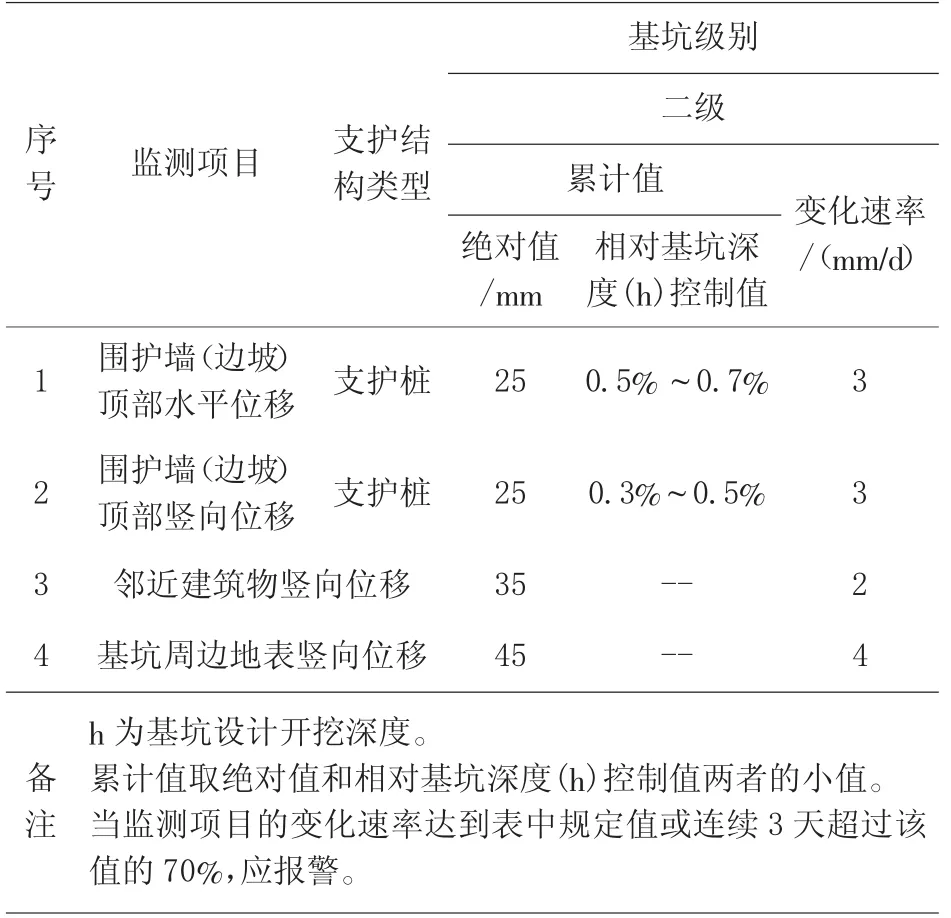

当监测数据达到报警值时,必须立即向建设单位或施工单位报警;若情况比较严重,应建议立即停止施工,并对基坑支护结构和周边的保护对象采取应急措施。监测报警值见表4。

表4 监测报警值

3 数据处理

3.1 基坑工程竖向位移监测

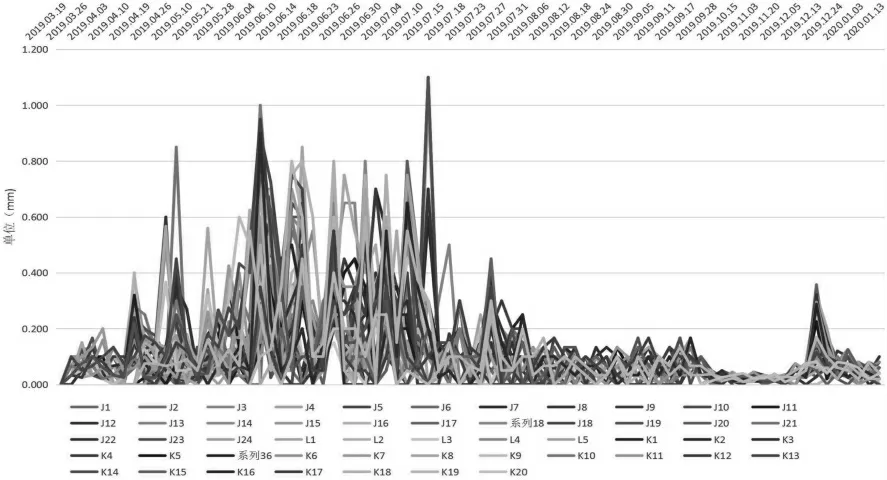

自2019年03月19日进行第一次观测,至2020年01月13日进行最后一次观测,在此期间共进行79 次变形观测,基坑工程的51 个竖向位移监测点的累计竖向位移量在0.1~3.6 mm 之间,均未超过报警值;基坑监测点竖向位移变化速率在0.0~1.0 mm/d之间,均未达到报警值(3.0 mm/d)。51 个竖向位移监测点竖向位移变化最大为K18监测点,其累计竖向位移量为3.6 mm;最大变化速率为K10 监测点,变化速率为1.0 mm/d,均未达到报警值。各竖向监测点竖向位移变化情况见图4。

图4 基坑工程监测点竖向位移时间关系

在基坑开挖到设计深度后的监测过程中,各监测点的竖向位移变化均呈收敛趋势,在最后几次观测中,各点变化值接近0.0 mm,表明基坑在土方开挖及地下结构施工过程中处于稳定状态。

3.2 基坑工程水平位移监测

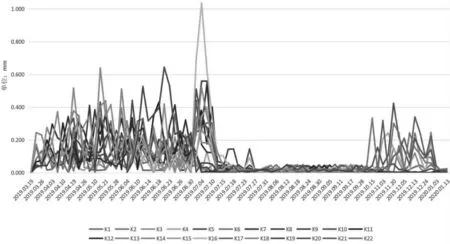

自2019年03月19日进行第一次观测,至2020年01月13日进行最后一次观测,在此期间共进行79 次变形观测,基坑工程的22 个水平位移监测点的水平位移累计量在5.9~24.5 mm 之间,均未超过报警值;水平位移变化速率在0.0~1.0 mm/d之间,均未达到报警值(3.0 mm/d)。22 个水平位移监测点位移累计量最大为K14 监测点,其水平位移累计量为24.5 mm;最大变化速率为K16 监测点,变化速率为1.0 mm/d,均未达到报警值。各水平监测点水平位移变化情况见图5。

图5 基坑工程监测点水平位移时间关系

在基坑开挖到设计深度后的监测过程中,各监测点的水平位移变化均呈收敛趋势,在最后几次观测中,各点变化值接近0.0 mm,表明基坑在土方开挖及地下结构施工过程中处于稳定状态。

4 结语

在本次基坑变形监测全过程中,水平位移和竖向位移的变化皆呈收敛趋势,在最后几次观测中各点变化值接近0.0 mm,说明此基坑在施工过程中一直处于稳定状态。